Maison du Souvenir

Maison du Souvenir

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Comment nous rendre visite

-

Comment nous rendre visite

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Le comité

-

Le comité

-

![]() Nos objectifs

-

Nos objectifs

-

![]() Articles

Articles

![]() Notre bibliothèque

-

Notre bibliothèque

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Photos

-

Photos

-

![]() Signer le Livre d'Or

-

Signer le Livre d'Or

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

|

Pierre Gervais, courageux soldat, L’enfance de Pierre à Nimy pendant la première guerre mondiale. Pierre est né en 1912. Il avait une sœur et deux frères. Sa sœur Gabrielle, raconta plus tard dans un long témoignage, la vie de toute la famille Gervais durant la Grande Guerre. Ce témoignage figure sur : A Nimy, la vie quotidienne d'une famille pendant la Grande Guerre. Quant à Pierre, il résuma ses souvenirs d’enfant de la Grande Guerre dans un court mais très beau récit : « J’avais à peine six ans le jour de l’armistice ».

Photo prise peu après l’armistice dans l’euphorie de la victoire. Pierre est à l’extrême droite sur la photo. Son frère Paul est au premier rang à gauche. Le père de Pierre, Arthur Gervais est au premier rang avec, à droite sa fille Gabrielle, et à gauche son épouse. A gauche de cette dernière, Blanche Bréhan qu’hébergeait la famille Gervais. Derrière eux, cinq soldats canadiens. Un des soldats avait fourni à la famille du tissu pour réaliser des uniformes pour les garçons. Ce furent les Canadiens qui libérèrent Mons dans la nuit du 10 au 11 novembre 1918. J'avais six ans à peine le jour de l’armistice. Né en douze au bord de la Haine, la Grande Guerre n'a laissé dans ma mémoire que quelques images aux contours un peu flous mais qui me parlent encore après tant d'années. Des Allemands ? Nous étions obligés d'en loger. Leurs paillasses étaient étendues sur le sol de la première pièce ; à côté se trouvaient leurs paquetages dans lesquels j'allais souvent fouiller pour en dénicher une croûte de pain gris qui avait pour moi en ces temps de privations la saveur d'un gâteau. Je cachais mon larcin dans ma robe (à cette époque les garçons comme les filles portaient la robe dans leur jeune âge) et puis j’allais ensuite m'asseoir sur un tas de bois derrière l'écurie pour savourer mon butin. La cuisine roulante de la troupe était installée sous notre hangar. A midi le clairon sonnait la soupe. C'était alors un tintamarre de gamelles. Les soldats défilaient en bon ordre devant la cuve fumante. Ma mère me mettait alors dans les mains une soupière énorme (du moins je la jugeais telle) et je me faufilais entre les rangs. Il me semble encore respirer l'odeur du choux mêlée à celle des bottes de cuir qui étaient à la hauteur de mes narines. Eux, riaient en me voyant si petit et si grave, ils faisaient place et j'attendais mon tour. Le cuisinier tantôt me versait une louche de soupe, tantôt semblait m'ignorer. Peu m'importait car l'essentiel c'était de rentrer dans notre cuisine avec la soupière intacte. Car chaque fois ma mère me disait : « Surtout m'petit fieu, fais bien attention à l'soupière ». Les Canadiens ? Je les revois dans l'euphorie collective de la victoire, au moment où tout le monde riait, dansait, chantait la « Madelon », hissait le drapeau national. Je fus nourri de biscuits militaires, de lait condensé. Mes aînés fumèrent en cachette des cigarettes « Flag ». Je dépistais facilement leur coin de fumerie grâce à l'odeur de miel brûlé et à leur toux qu'ils ne pouvaient retenir. Mes poches se gonflaient de caramels à la menthe, de morceaux de chocolat. Mais ce qui me rendait particulièrement fier c'était ma veste militaire que ma mère avait confectionnée dans une couverture que quelque galant soldat avait offert à ma sœur Gabrielle. Il y avait un Canadien particulièrement assidu auprès d'elle, il s'appelait Jimmy. Il me fit cadeau d'un petit chien ratier qui reçut aussi le nom de Jimmy et qui vécut fort longtemps après la guerre. Pierre Gervais (1980) Pierre Gervais, soldat sur la Lys puis, prisonnier pendant plus de cinq

ans. Pierre Gervais avait fait son service dans le corps de Transport automobile à Etterbeek. En 39, il fut mobilisé à la Forteresse de Namur et quand la guerre fut déclarée, participa à la bataille de la Lys. Fait prisonnier, il passa tout le reste de la guerre en Allemagne. En 1945, Pierre fut détaché de son stalag pour aller travailler dans une usine de machines à coudre et de machines à écrire située dans la périphérie de Dresde. C’est ainsi qu’il assista aux terribles bombardements de Dresde des 13 et 14 février 1945. Ces bombardements firent 135.000 victimes. Pierre tenta de s’évader mais fut repris par les Russes qui le réquisitionnèrent pour conduire un de leurs camions jusqu’à Prague d’où ils allaient déloger les Allemands. Il faussa alors compagnie aux Russes pour être à nouveau repris avant de pouvoir finalement parvenir à se cacher chez un civil pragois. De là, il partit seul vers l’ouest jusqu’à sa rencontre avec les Anglais. Pierre ne rentra au pays qu’en 1946 ! Sa femme Marie-Louise l’y attendait avec ses trois garçons, Gérard, Pierre et Claude né pendant la captivité de son papa. Pierre fut poursuivi toute sa vie par l’image d’un des soldats allemands tué alors qu’il tentait de traverser la Lys défendue par les Belges. Voici un extrait du texte qu’il écrivit en 1985 ; Combien

de temps faudra-t-il encore pour que s'efface de ma mémoire souvenir de ces

yeux là ? Il me revient le jour pour combler mes silences. Il me revient la

nuit mes insomnies. Comment extirper du

labyrinthe de mon esprit ce frisson remords qui mordille ma conscience ?

Terré dans mon trou, la

frayeur aux entrailles, j'entendais mon cœur battre sous mon sale uniforme. Le

canon de mon arme traçait une ligne droite sur la terre brune du parapet. Mon

regard effleurait les riantes vaguelettes de la Lys paresseuse.

Leurs uniformes vert sombre dérangeaient les roseaux. Comme pour un

exercice, ils glissèrent leurs canots et, ramant calmement, ils entreprirent la

traversée du fleuve. Dans le trou d'à côté, les mitrailleurs attendaient leur

approche. Ils étaient à mi-parcours quand l'arme crépita. On les vit s'agiter

désespérément pour tenter de survivre. L'eau, par endroits, rougissait. Les

rames flottaient près des lambeaux de toiles détachées des canots. Avant d'être

engloutis, des bras traçaient des demi-cercles bouillonnant en surface. Soudain, je le vis. (…) L'ennemi, l'agresseur était à ma portée. (…)

J'épaulais. Je crus lire dans ses yeux une dernière supplication. La balle

l'atteignit en plein cœur. J'eus le temps de voir le sang suinter sur son

veston. Il étendit les bras dans un geste de crucifié, s'écroula dans la vase.

Son corps partit à la dérive.

Ce corps, que Dieu avait créé ... ce corps, qu'une mère avait chéri et

que peut-être une jeune femme attendait ... cet homme, mon frère, dont le

regard bleu acier s'était subitement adouci pour une ultime prière ... je

l'avais fait mourir.

Quarante ans ont passé. (…) Parfois les miens s’étonnent de mon soudain

silence, de mon regard rêveur. Mais je revoie toujours ces deux yeux quémandant

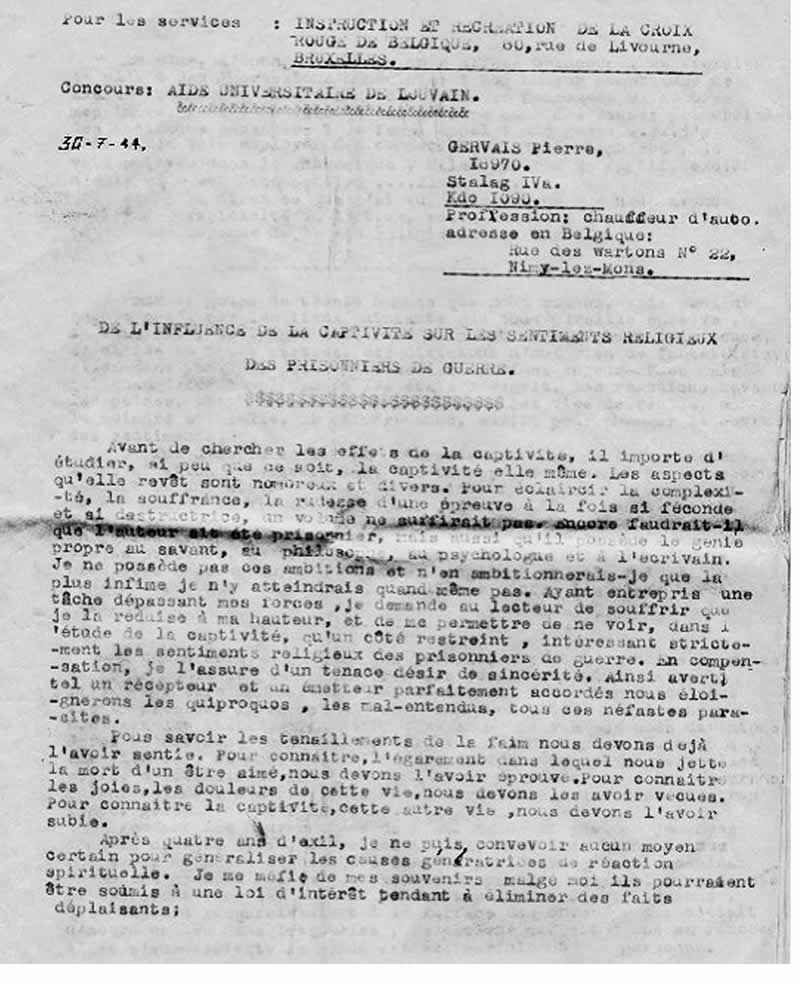

ma pitié, ces deux yeux que ma balle a éteints. Pierre Gervais, à Harmignies, 1985. Pierre au Stalag écrivit deux beaux textes durant son enfermement. Le premier, dactylographié en huit pages sur un papier pelure, fut sans doute rédigé en réponse à un concours organisé par l’université de Louvain. Le sujet est très difficile à traiter mais Pierre s’en tire bien. Il s’agit d’une réflexion sur la vie religieuse des déportés. Vous la trouverez ci-dessous « in extenso ».

Cette photo illustre une fête de Noël passée au stalag de Honstein en Saxe. Pierre figure à l’extrême gauche. Pour les services : Instruction et

recréation de la Croix-Rouge de Belgique, 80, rue de Livourne, Bruxelles.

De l’influence de la captivité sur les sentiments religieux des

prisonniers de guerre.

Avant de chercher les effets de la captivité, il importe d’étudier, si

peu que ce soit, la captivité elle-même. Les aspects qu’elle revêt sont

nombreux et divers. Pour éclaircir la complexité, la souffrance, la rudesse

d’une épreuve à la fois si féconde et si destructrice, un volume ne suffirait

pas, encore faudrait-il que l’auteur ait été prisonnier, mais aussi qu’il

possède le génie propre au savant, au philosophe, au psychologue et à

l’écrivain. Je ne possède pas ces ambitions et n’en ambitionnerai-je que la

plus infime, je n’y atteindrais quand même pas. Ayant entrepris une tâche

dépassant mes forces, je demande au lecteur de souffrir que je la réduise à ma

hauteur, et de me permettre de ne voir, dans l’étude de la captivité qu’un côté

restreint, intéressant strictement les sentiments religieux des

prisonniers de guerre. En compensation,

je l’assure d’un tenace désir de sincérité. Ainsi averti, tel un récepteur et

un émetteur parfaitement accordés nous éloignerons les qui-propos, malentendus,

tous ces néfastes parasites.

Pour savoir les tenaillements de la faim, nous devons l’avoir sentie.

Pour connaître, l’égarement dans lequel nous jette la mort d’un être aimé, nous

devons l’avoir éprouvé. Pour connaître les joies, les douleurs de cette vie,

nous devons les avoir vécues. Pour connaître la captivité, cette autre vie,

nous devons l’avoir subie.

Après quatre ans d’exil, je ne puis concevoir aucun moyen certain pour

généraliser les causes génératrices de réaction spirituelle. Je me méfie de mes

souvenirs, malgré moi, ils pourraient être soumis à une loi d’intérêt tendant à

éliminer des faits déplaisants. En plus, l’éponge du temps en a effacé

beaucoup. Me fierais-je plus à des impressions immédiates ? Mon humeur

momentanée ne teindrait-elle pas de couleurs heureuses ou sombres mes

impressions ? Ne vais-je pas prendre pour des causes primordiales des

accidents passagers ? Je ferai appel à mon génie…mais je manque de génie. J’y

suis… Je vais employer des métaphores, je vais puiser dans la rhétorique…. hélas,

ma vie de captif, exclut d’elle-même cet échappatoire…alors…

Alors, je dirai ce que j’ai vu, mais pas ce que nous avons senti. La

perspicacité du lecteur, saura conclure de nos écrits réunis une moyenne de la

vie religieuse des captifs.

Pour le groupe de trente hommes que nous sommes, unis pendant quatre

ans, par des liens puissants que noue pareille épreuve, la captivité, envisagée

seulement au point de vue cause religieuse, se divise en trois parties. Ces

divisions n’ont rien de fantaisistes, elles sont marquées par des évènements

minimes en eux-mêmes mais qui changèrent complètement les états d’esprit, les

réactions devant les peines. Ainsi en est-il souvent, dans les vies de reclus,

où la moindre étincelle, le moindre choc suffit pour changer le cours des

sentiments.

Ce fut d’abord en mai 40, l’arrivée au camp de rassemblement,

l’installation provisoire sous des tentes, les formalités de recensement et une

attente de trois semaines. Puis ce fut le départ en Kommando, la vie des

baraques, le travail de chantier, cela dura neuf mois. Quand soudain, un jour

d’hiver, nous fûmes divisés en petits groupes et changés de kommando. Un

troisième genre de vie se présente. Le travail de l’usine différait totalement,

le bien-être s’accentue, les esprits changèrent et cela fait trois ans

d’efforts et de lutte journalière contre les mêmes harcèlements.

A notre arrivée au camp, les barbelés mirent leurs herses épineuses

entre le monde et nous. Les premiers jours nous dûmes faire la file pour être

inscrits sur les registres. Cette formalité fût une première agression contre l’espérance.

Cela représentait à nos yeux une installation définitive dans une vie que nous

devinions âpre et que nous voulions courte. La raide discipline au camp eut

vite fait de nous des automates. Les misères physiques, elles aussi, n’attendirent

pas longtemps avant de s’abattre. Des camarades furent malades, d’autres, les

nerfs ébranlés par une secousse trop forte, glissaient vers la folie.

Pendant les heures vides de nos longues et chaudes journées, couchés

dans le sable, entre les tentes, nous discutions de nos malheurs, de notre

avenir. Ces longues parlottes qui se passaient en petits groupes réunis par

hasard, ou par des sympathies naissantes, affleuraient tous les sujets. Il

était pourtant des réflexions, qui toujours réapparaissaient à la surface des

entretiens : c’était d’abord celles dans lesquelles, le parleur mettait

toute sa rancœur et elles s’adressaient au monde entier, parfois même à

personne. Elles éclataient subitement ponctuées de jurons. Elles contenaient un

peu, un tout petit peu de haine, et beaucoup de dépit. Il y avait aussi hélas,

les blasphématoires : celles-là, elles puaient la haine, elles mordaient

les cœurs, et même, ébranlaient certains esprits que les événements avaient

préparés. Mais les plus nombreux étaient ceux qui cherchaient les causes de nos

malheurs. Ils étaient là, assis à même le sable, le visage pensif mais moins

sombres que les autres ; ils revoyaient leur vie précédente, ils

cherchaient leurs fautes. Quel terrible examen de conscience ! La punition

s’étalant déjà à leurs yeux, les empêchait de distraire la plus petite erreur.

Tout le passé était fouillé : les actes susceptibles d’amener des

perturbations, tout était jugé, soupesé, froidement vanné aux vents de la

réflexion. Mais lorsque le remord montait dans nos âmes déjà apeurées, on se

levait et l’on allait dire son mot dans un autre groupe où sous l’aile de

l’espérance, nous causions d’avenir… Cela dura trois semaines…C’est à cette

époque que l’on vit les plus belles manifestations religieuses. Des prêtres,

des séminaristes prisonniers comme nous, organisaient des messes en plein air.

Les après-midis, l’on voyait dans un coin du camp un rassemblement d’une

centaine d’hommes dire le chapelet à haute-voix. L’on se montrait de l’un à

l’autre des médaillons qu’une mère, qu’une fiancée, avait offerts à celui qui

partait, suprême viatique. L’on jurait de les garder toujours.

Un soir, on nous appela par groupe. Nous eûmes notre pain pour deux

jours ; nous partions le lendemain…Un vent d’espoir souffla sous toutes

les tentes. On disait qu’un accord tendant à nous libérer avait abouti et que

nous rentrions, tout simplement. Tous les contradicteurs étaient considérés

comme des pessimistes outranciers. Nous rentrions, c’était certain, du coup,

adieu réflexions, salutaires ou non. Bercés par le rythme des essieux, nos

rêves dépassaient de beaucoup les panaches de fumée que la locomotive crachait

à l’avant de notre train. Hélas, nos songes, nos mensonges, nous emportaient

trop loin. Nous débarquâmes un beau matin dans une petite gare de province,

encore toute décorée des oriflammes qui marquaient notre défaite. La tête

basse, nous entrâmes à nouveau dans un camp. Les baraques, cette fois étaient

rutilantes de résine, les barbelés tout neufs, tendaient leurs quadrilatères

dans le soleil levant. Ce soir-là sans même avoir eu la pensée de réagir, nous

nous couchâmes sur nos lits étagés, et bientôt les bêtes harassées que nous

étions, ne furent plus que des corps fatigués dont l’âme, à l’état latent,

attendait le réveil. Le lendemain nous fûmes initiés au travail que l’on

attendait de nous. Le chantier, situé non loin du camp, nous absorbait toute la

journée. Mais le soir, les discussions reprenaient leur entrain.

D’abord ce fut la continuation de celles de notre arrivée. Les réflexions

étaient les mêmes, mais à la longue, les récriminations et les blasphèmes se

firent moins brutaux puis disparurent même complètement. Dès les premières

semaines, un camarade dévoué récitait le chapelet, tous les soirs dans un coin

du camp. Au début, nous étions une vingtaine sur les cent-cinquante à suivre cette

prière en commun. Mais la lassitude vint vite, ces réunions où l’on se bornait

à débiter des Ave tout en pensant à autre chose qu’à Dieu ne rimèrent plus à

rien, et bientôt il ne restait plus que quatre à cinq fidèles qui voulaient à

tout prix, maintenir un esprit religieux dans le nouveau camp. Un prêtre était

autorisé à venir parfois nous dire la messe. La brève cérémonie avait lieu le

dimanche à six heures du matin. Il était dur de se lever à cinq heures et

demie, le seul jour où le réveil ne sonnait qu’à sept heures. A ces hommes, brusquement

plongés dans la souffrance et dont le passé avait été gâté par l’égoïsme, les

consolations de la prière n’apportaient aucun baume sur leurs blessures trop

vives. Les besoins matériels se firent impérieux, les mœurs s’y plièrent. Le

système « D » s’instaura vite, l’axiome « chacun pour soi »

fut appliqué franchement, avec froideur, et même avec un naturel déconcertant

par ceux qui voulaient en conjurer les effets. Manger, dormir, ces deux mots

acquirent une puissance d’action qu’en temps normal aucun de nous

ne leur aurait soupçonné. Tout ce qui n’était

pas force utilisable, c’est-à-dire l’invisible, l’âme, le ciel, furent rejetés

comme des mots désuets, bons pour les enfants ou pour les curés.

Cependant cette triste mentalité si elle était générale, laissait

parfois chez certaines âmes, une petite place aux sentiments spirituels. Il en

était certains qui recueillaient les effluves de cette douce brise religieuse,

au milieu de la tempête, mais ils n’étaient pas préparés à extérioriser, devant

leurs camarades, des pensées consolatrices qu’ils jugeaient trop intimes. La

vie communautaire, qui aurait dû nous unir comme les membres d’une famille, ne

faisait qu’effaroucher ceux qui, par une éducation religieuse (souvent mal

comprise), auraient pu transformer cette existence. Nous avions cependant un

grand remède à tous nos maux, un baume universel à la portée de tous, c’était

l’espoir. Journellement un « bobard » circulait de bouche en

bouche ; personne n’y croyait, mais comme nous avions besoin tous d’une

lumière, si petite fut-elle, nous nous accrochions à tout. Les fausses

nouvelles étaient de mauvaises bouées, nous le savions, mais ne fut-ce qu’une

journée, qu’une heure, elles pouvaient épargner nos forces et reculer l’heure

fatale où nous sombrerions dans les flots noirs de la désespérance. A notre

avis, il n’y avait qu’un havre propre à nous recevoir ; c’était la

libération, et pour y atteindre, il fallait s’organiser le mieux possible,

vivre en parfaite santé et ne pas s’embarrasser des devoirs spirituels qui nous

semblaient une charge encombrante et

inutile. Nous vécûmes ainsi presqu’un

an, dans un état d’esprit voisin de celui de la bête de somme. Cependant, cela

devait changer totalement. Ce fut encore un départ qui marqua la transition.

Classés suivant les métiers inscrits sur nos fiches, on forma plusieurs

groupes, et par un froid matin de février, nous quittâmes définitivement le

camp. Je fis partie d’un peloton de trente hommes et envoyé dans une usine de

la ville proche. Si rustique que nous étions devenus, nous allions nous

transformer en citadins. Ceci peut paraître paradoxal à qui ne connaît pas le

pouvoir d’assimilation des prisonniers. Ces hommes, justement parce qu’ils sont

privés de contact avec le monde extérieur, captent ,avec une facilité avide,

tout de qui peut se passer derrière les barbelés. Le moindre souffle, capable

de communiquer une ambiance est aussitôt happé et mis à portée de leur

conception de reclus. Dès notre arrivée à l’usine, l’atmosphère changea :

la vie matérielle devint plus facile, les commodités de logement, les repas à

heures fixes, dans un réfectoire, le travail mieux adapté à nos éducations

professionnelles, tout cela nous fit adopter un degré supérieur de civilisation.

L’attente du retour nous tenait toujours à cœur, mais l’installation,

moins précaire, ne nous obligeait plus à établir nous-mêmes, une manière de vie

particulière. Ce fût l’heureux temps des conversations communes où l’on

échangeait calmement ses impressions. Peu à peu, nous en vînmes à communiquer

franchement nos idées, nos principes. Nous en discutions entre nous, nous

jaugions chacun nos possibilités. Ces échanges de vue avaient un côté

scabreux ; nous nous en aperçûmes trop tard. A l’exposé rigoureux que chacun

faisait de ses principes, suivit une connaissance approfondie des caractères

réciproques : de cela, découlait fatalement des examens de conduite

réciproques. Pour peu que celui-là, par exemple, prêcheur de charité, faille à

son dogme ; on lui jetait la pierre. Ce fût toujours le côté le plus

pénible de notre vie en commun et tout en désirant l’isolement, nous

condamnions le « chacun pour soi » dont les effets néfastes,

conclusions de la vie de chantier, nous étaient apparus après coup. Dans ces

tourments continuels, la vie religieuse passait au second plan. Les heures de

« cafard » étaient lourdes et difficiles à porter. C’est alors que

l’on vit se former des groupes de trois, quatre, ou cinq compagnons qui

s’unirent et formèrent ainsi de petites familles dans la communauté. Ces

groupes, qu’unissaient aussi des questions de « popote », subsistent

encore maintenant, après trois ans de captivité. Il y eut certes, bien des

discussions et des réconciliations, mais en général, les meilleurs ont tenu le

coup et les liens qui les unissent sont inébranlables.

Mais, si en usine, nous étions presqu’exempts de soucis matériels, les

douleurs morales nous attaquèrent avec acharnement. Compagnes journalières,

elles s’accrochaient à nous dès le réveil et ne faisaient trêve qu’en face d’un

sommeil pesant. C’était de ces souffrances, de ces douleurs secrètes à chacun

et communes à tous, que naquit définitivement deux clans : les religieux

et les non-religieux. Il n’y eut pas de milieu, car la religion n’était

considérée que comme un remède. Il y eut ceux qui prirent le baume et ceux qui

cherchèrent d’autres adoucissements à leurs souffrances. Les non-religieux furent

plus nombreux, peut-être sont-ils les moins heureux ? Les offices

religieux devinrent plus réguliers. Des prisonniers français, prêtres,

obtinrent des autorisations nécessaires pour parcourir le district et dire la

messe dans les Kommandos. A leur entrain naturel, ils joignirent un dévouement

admirable, mais le nombre des fidèles sincères reste toujours restreint. La

messe mise à part, les démonstrations religieuses sont nulles. Il existe bien

une congrégation du rosaire dans chaque district ; il est des kommandos où

quelques camarades courageux s’unissent tous les soirs pour réciter une dizaine

de chapelet. J’ai à dessein, employé le mot courageux ; j’aurais pu

ajouter une foule d’autres qualificatifs, mais le lecteur comprendra la qualité

d’âme qu’il faut à quelques soldats pour consacrer tous les jours cinq à dix

minutes à des prières en commun, dans un coin de salle ou de baraque et cela

devant les autres, (souvent en plus grand nombre) goguenards, bruyants on même

indifférents. Toutes ces révolutions d’âmes se sont faites lentement. La

captivité est une épreuve, et toute épreuve abat les faibles et exalte les

forte, or ne sont forts que ceux qui veulent et peuvent.

« Chaque fois que je suis allé parmi les hommes, j’en suis revenu moins

homme » (L’imitation de J-C)

Le prisonnier est avant tout une victime, une victime de la vie en

commun imposée. Celui qui trouve un échappatoire digne et convenable à cette

loi inexorable, celui-là supporte plus facilement la réclusion. Placés devant

ce problème, nous dûmes le résoudre par des moyens propres à chacun d’entre

nous. Dans cette recherche, les lacunes de l’éducation première se firent

sentir. Naturellement, nous observâmes nos camardes afin de pouvoir s’associer

intimement à la vie du Kommando. De cette analyse naquit souvent un âpre dégoût

qui devint un obstacle à l’application du précepte divin qui veut que nous

soyons tous frères.

Pour vaincre cette sensation d’écœurement, il faut savoir fermer les

yeux sur les tricheries, les jalousies, les médisances, les calomnies, sur tout

ce qui rend l’homme ennemi de ses semblables. Il ne vaut voir que l’aspect sain

et joyeux de la communauté. Cette victoire est difficile à atteindre et souvent

l’on se sent désarmé. Lorsque je vois venir la défaite, ce qui arrive encore

après quatre ans de captivité, je biaise, ma tactique vaut ce qu’elle vaut. Je

ne suis pas un saint malheureusement. C’est ce qui explique mes moments de lecture

passionnée, mes heures de sommeil volontaire et continu, mes pages écrites en

vitesse et aussitôt déchirées. Alors au sortir de ces crises, gare aux déviations

morales. Mais chaque fois, par la grâce de Dieu, le sursaut du réveil m’est

venu et toujours, il s’en suivit une hausse dans ma valeur communautaire. Pour obvier à ces

inconvénients, il faut au prisonnier une vie intérieure bien personnelle où il

puisse se retrancher en cas d’amertume. Comme source, la pensée des êtres

absents qui lui sont chers est insuffisante, souvent même cette pensée est

néfaste, aux maux cités plus haut, vient s’ajoute la nostalgie. Il faut donc un

motif de vie intérieure. Celui qui répond à tous nos désirs est sans contredit la religion.

Voilà pourquoi dès 1940, on voyait cette précipitation vers le christ.

Mais bien peu étaient préparés pour la maintenir et beaucoup l’ont abandonnée.

Avant de condamner celui qui n’a pas pu, qui n’a pas su atteindre cette vie

intérieure chrétienne, il faut considérer les facteurs temporels qui la

produisent. Lorsque l’on regarde tous les obstacles temporels qui la

produisent, lorsque l’on regarde tous les obstacles que notre vie d’avant-guerre

opposait à notre besoin de spiritualité, les changements, tout ce qui

réveillait, troublait, occupait notre conscience, on est étonné devant une vie

intérieure qui existe chez certain. Partant de ceci, il est compréhensible que

la captivité n’ait pas produit dans toutes les consciences le revirement qui

aurait dû faire supporter l’épreuve chrétiennement.

Le premier élément humain qui oblige les captifs à se créer cet édifice

qu’est la vie intérieur du prisonnier, fut la monotonie. Le décor impersonnel,

ces alignements rectilignes de baraques, cet intérieur du kommando, toutes ces

choses habituelles où le regard cherche vainement un point nouveau où il puisse

s’accrocher. Par manque d’éléments extérieurs, on cherche ses occupations à

l’intérieur. Ce fût d’abord les longs palabres, ce fût le rêve, ce fut

l’analyse des autres et de soi-même ; ce fut aussi pour certain un rude

choc contre le mur du matérialisme : ils s’y meurtrirent douloureusement.

Beaucoup en souffrent toujours.

Pour d’autres, le petit nombre, mais l’élite, ce choc déclencha une

aspiration vers le spirituel. Le Christ était là qui leur tendait le

bras : « Si vous ne m’aviez pas trouvé, vous ne me chercheriez

pas ». Peu nombreux, certes, mais quelle grandeur d’âme acquise dans la

douleur ! Ils sont d’autant plus grands qu’ils ne s’en doutent pas

eux-mêmes.

Il est une troisième catégorie de réactions devant cet appel de vie

intérieure : ce sont les plus nombreux. Placés de force devant ce

dilemme : réfléchir ou subir passivement les événements, ils ont comme les

autres commencé par réfléchir car, cela ce fût inexorable, mais leur éducation,

leur passé, leur humanité qui, chez eux avait toujours été primordiale, les

empêcha d’aller assez loin dans leurs réflexions. Ils se laissèrent entraîner

par la moindre parole. Leur humeur devint fantasque, une nouvelle réjouissante

favorisait leur joie mais, aussitôt, le contretemps suivait et les plongeait

dans l’ombre de la nostalgie. Après avoir subi longuement ces soubresauts, ils

s’aperçurent de leur manque de stabilité. Mais le temps où ils auraient pu

prendre position était passé. Ces diverses révolutions les rendirent

sceptiques. Tout ce qui n’était pas visible ou compréhensible pour eux, ils le

rejetèrent dès l’abord. Ils prirent parti de se gausser de ceux que le

spirituel tenait à l’écart de leurs conceptions réalistes. Ils vivent

humainement, et si parfois, leur âme aride soupire après la rosée, ils plongent

tête baissée dans les étourdissements. A certain pour cela, l’espoir suffit,

d’autres trouvent l’oubli dans les jeux restreints que la captivité permet

encore aux sens ou bien, les accidents que la vie en commun produit fatalement,

suffisent à meubler leur esprit atrophié par la passivité.

Il existe d’autres facteurs que la communauté et la vie intérieure qui

peuvent influencer la vie religieuse des prisonniers de guerre. Il y a les

douleurs physiques et morales qui nous assiègent. La nostalgie est la plus

déprimante. Elle vous mord brusquement et devant ses attaques, vous êtes

surpris. On la supporte comme un mal adéquat à notre statut. Certains la juge

ainsi qu’une compagne acariâtre mais imposée et irréfutable. D’autres veulent

au contraire la vaincre et emploient pour cela les armes qu’ils possèdent. Devant

la religion, elle bat vite en retraite. La philosophie chrétienne m’a toujours

offert des secours temporels en raison même de la négation qu’elle fait du

bonheur parfait ici-bas. Mais ceux qui veulent jouir de la vie ont trouvé dans

la captivité l’empêchement radical à tous leurs désirs. Tous n’ont quand même

pas abandonné leur idéal, si terre à terre qu’il soit. Ils continuent à le

poursuivre avec des moyens de fortune. D’autres, comprenant l’inanité d’une

pareille utopie, se sont eux-mêmes forgés des armes contre la nostalgie. Parmi

eux plusieurs ont redécouvert le Christ.

Il n’est pas de mon ressort ni dans mes moyens d’aider mes frères de

captivité. Cependant combien de fois n’ai-je pas déploré pour moi et pour les

autres l’aide morale que ceux, restés chez nous, et qui furent pourtant nos

éducateurs ont négligé de nous apporter ? Nous savons toutes les difficultés matérielles qui entravent de telles

réalisations. Mais le prisonnier n’est pas exigeant, il sait faire beaucoup

avec peu. Néanmoins, il faut lui procurer ce peu. Nous ne demandons pas

seulement des choses palpables ; le prisonnier est encore un homme :

la compassion, criée et répétée sur tout ce qui vient de Belgique, l’afflige

parfois dans son amour-propre. Mais, lorsque de son pays nous vient une phrase,

un mot, un signe qui nous assure que nos places sont maintenues et que notre

dynamisme , si il est forcé d’être maintenu, n’en est pas moins attendu par nos

guides spirituels ; alors c’est le coup de fouet indispensable à nos énergies

fatalement décadentes. L’ Y. M. C. A. nous a répondu à nos besoins

matériels ; à ses envois, elle ajoute par surcroît, une brochure de

propagande. Les prisonniers français reçoivent des journaux, des publications

dont le style et la présentation créent une ambiance réconfortante. Heureux

celui dont la famille comprend ce besoin spirituel. Comme les phrases, remplies

de mots palpitants d’espérance, d’où émanent des conseils judicieux, comme des

lettres sont lues avidement et même passées sous les yeux d’un ami. Mais le

captif ne peut exiger de sa femme, de sa fiancée, de sa famille, d’être à l’unisson de son état

d’esprit parfois transformé à l’insu des

siens. Que lui restera-t-il pour le soutenir, le guider dans ses

aspirations ? Peut-être un ami, confident sincère ? Mais les

pédagogues avertis sont rares parmi nous. Nous nous entendons mal à relancer

des énergies spirituelles défaillantes, alors que nous avons besoin nous-mêmes

de toutes nos ressources. N’est-ce pas le rôle de ceux qui ont pris comme tâche

notre éducation religieuse ? Ils peuvent être certains que leurs idées,

leurs conseils, leurs consolations seront les bonnes semences qui tombent sur

le terrain propice. Les douleurs physiques, elles aussi déclenchent chez le

prisonnier des impulsions spirituelles. Quoiqu’habitué à supporter les peines

corporelles, le soldat après quatre ans d’exil, acquiert une sensibilité

parfois étonnante. Est-ce une conséquence des visions de mort qu’il a

eues ? Est-ce simplement l’appréhension de se voir, après quatre ans d’épreuves,

succomber loin des siens ? Je n’ai subi que deux séjours assez courts à

l’hôpital.

C’est pourtant là que j’ai ressenti le plus vivement le manque

d’affection. C’est aussi durant mes convalescences que j’ai prié le mieux. Dans

ces grandes salles communes, le malade perd complètement sa personnalité, son

propre corps devient dépendant des soins d’un infirmier dévoué mais rugueux. A

ce genre d’existence, l’âme acquiert une vitalité presqu’humaine, une existence

rendue sensible par les réactions devant les souffrances du corps. Mais les

mêmes causes qui créent au Kommando des bifurcations dans la voie d’avancement

spirituel existent aussi à l’hôpital. Certes les offices religieux qui y sont

plus réguliers, sont mieux suivis. Mais il faut envisager que la messe est à

l’hôpital, la seule distraction dominicale et il faut faire la part du

désœuvrement et de l’ennui.

Cette courte dissertation sur un sujet si profond paraît pessimiste. Cela tient à ce que je n’ai étudié, que

bien imparfaitement d’ailleurs, les formes sensibles des influences. J’ai

volontairement tenu à l’écart de mes propres propos, l’effet de la grâce

divine. Il existe cependant et même sous de multiples formes, mais ayant comme

base que des observations tout personnelles, et comme moyen qu’une érudition

des plus minimes, il ne m’est pas permis d’aborder pareille question.

La captivité est une épreuve terrible par la séparation, terrible par la

monotonie. Mais, elle n’est pas comparable à ces évènements tempête qui ravagent

parfois la vie d’un homme, mais lui laissent dans l’accalmie résultante, des

possibilités de reconstruction. Non, la captivité ronge lentement le cœur du

prisonnier qui se prête à ses morsures. Mais elle vivifie, elle trempe l’âme de

celui pour qui l’épreuve est une ascension vers dieu. Cette faculté de se

servir de la souffrance pour se sanctifier n’est possible que grâce à Dieu. Il

fût, dans ma vie de prisonnier, des instants d’émotivité collective d’une

grande puissance d’action. Cette année-là, pour noël, notre dortoir fut

transformé en salle de spectacle. Munis de toutes les autorisations

nécessaires, des camarades dévoués nous avaient offerts une représentation.

Les musiciens du kommando déployant toute leur virtuosité maintenaient

l’entrain parmi les spectateurs. A minuit le bruit cessa dans le fond de la

salle, une crèche construite et peinte par un des nôtres s’illumina subitement.

Nous fûmes aussitôt une vingtaine à genoux devant cette humble et puissante

évocation de la naissance du christ. Un cantique s’éleva. Les mots de Paix et

Noël s’échappèrent chargés d’accents si sincères que tous nos cœurs même les

plus durs s’émurent. Ce furent là des minutes sublimes qui rachetèrent

certainement les noëls païens qui avaient été nôtres avant-guerre. Que ne puis-je décrire les messes du

dimanche dans la stricte simplicité d’un coin d’usine, parmi toutes les choses

qui rappellent la peine des hommes… Des prisonniers au visage émacié, dont les

yeux malgré tout inspirent une force spirituelle adorent un dieu Juste et

Bon. La ferveur des communiants,

rappelle des moines se rendant à l’office dans un décor de cloître. Cette vie

de reclus qu’ils non pas choisie mais qu’ils acceptent chrétiennement, ils la

sanctifient. La souffrance pour eux est une source de mérite et ils savent

souffrir. Ils ne voient plus rien de ce qui les entoure. Ils causent à Dieu et

l’on sent que Dieu leur répond. Communion parfaite, entre le Christ immolé sur

l’autel et ces hommes pétris de peines et de misères qui lui offrent leurs

douleurs. De ces messes réconfortantes, on revient réconcilié avec l’humanité,

et dans le kommando transformé, par notre vie intérieure, on reprend le collier

de la semaine avec plus de sérénité. Pierre Gervais Pierre écrivit un deuxième texte durant sa captivité. Il s’agit d’une pièce de théâtre qui fut jouée par ses compagnons d’infortune au Stalag. Voici la reproduction de la page de garde de cette œuvre en attendant de pouvoir la faire figurer en entier sur cet article après sa retranscription :

Pierre Gervais après la guerre Pierre après la guerre retrouva son épouse et ses trois enfants. Trois autres enfants vinrent compléter la famille. Devenu veuf, peu après le mariage de son dernier fils, Pierre vécut 20 ans seul dans sa maison de Harmignies passant son temps en lisant, écrivant et peignant. Pierre possédait une grande faculté d’introspection et d’imagination. J’ai retrouvé le témoignage de sa petite nièce, Georgette Loodts qui écrivit, dans ses souvenirs d’enfance, combien son oncle Pierre l’impressionnait par son talent de conteur, lorsque, au milieu de sa tournée avec son camion pour livrer du lait, il s’arrêtait chez sa sœur Gabrielle pour boire sa jatte de café et faire un brin de causette : Maman

avait trois frères : Achille, Paul, Pierre. Achille était très fantasque, son

passe-temps favori était de démonter et de remonter des moteurs. On voyait

moins Oncle Paul, il avait une grande famille à élever, tous encore petits (…)

Quant à l'oncle Pierre, je ne m'en souviens qu'après 1945. Il avait été

militaire en 40 et emmené prisonnier en Allemagne pendant 5 ans, je ne

connaissais de lui que cette prière que Maman nous faisait réciter tous les

soirs : « Sainte Vierge, ramenez mon Oncle Pierre au milieu de nous. »

Lorsqu'il fut rentré et qu'il eut repris du travail (laitier à la

Laiterie coopérative), j'eus l'occasion de bien le connaître. Il faisait ses

tournées dans notre secteur et de ce

fait, passait chez nous plusieurs fois

par semaine. Parfois, j'avais la chance

d'être là et dans ce cas, je me faisais toute petite derrière la cuisinière

pour mieux l'écouter. Cela commençait souvent ainsi: – Mon Dieu, Gaby (Gabrielle, ma

mère), il m'en est arrivé « une bonne » cette semaine !

Je me cramponnais à la barre de métal de la cuisinière, remplie de

curiosité. Ce n'était pas que ses histoires fussent extraordinaires, non,

c'était le plus souvent de petits faits de tous les jours, comme par exemple

son camion plein de bouteilles qui avait eu un accrochage et sa cargaison

épanchée sur le trottoir ; ou encore la dispute de deux commères dont il a été

le témoin et pris à partie. C'était un conteur né ; nous étions littéralement

sous le charme de sa conversation. Tout ce qu'il disait était empreint

d'ironie, d'humour et d'une certaine naïveté.

Chacune de ses petites histoires était un tableau vivant et pictural

d'une scène de rue.

Onze coups d'horloge rappellent Maman à l'ordre. Et Pierre:

Le charme était rompu et chacun, après avoir vidé une dernière tasse de

café, repartait vers ses occupations. Georgette Loodts. Son idole. Drame en trois actes. DE MM

FERMEUSE ET GERVAIS

Cette pièce écrite pour nos camarades de captivité

fut créée au cours d'une représentation théâtrale de Kommando,

sur une scène de fortune, dans des décors façonnés par des prisonniers de

guerre belges. Tous les rôles furent tenus par des

acteurs-amateurs choisis parmi

nos camarades. Ecrite en captivité, nous dûmes l'adapter aux

moyens que nous possédions et lui donner le genre le plus apprécié de

l'auditoire. P. Gervais R. Fermeuse PERSONNAGES Joseph 50 ans Entrepreneur de menuiserie. Denise 48 ans Femme de Joseph, ménagère. Georges 25 ans leur fils, employé aux PTT. Paul 22 ans ami de Georges, garagiste. Rudy 40 ans serveur de bar (de classe). Flora 20 ans jeune fille moderne, dactylo. Un juge, Un greffier, Un procureur, Un gendarme. SON IDOLE. Au lever du rideau, la scène représente une salle à manger,

intérieur villageois: chez Joseph Marmon. Mobilier

respirant l'aisance et la propreté: une table, chaises, fauteuil, etc. .. Un

porte-manteau avec deux vestons. Au fond, une porte donnant sur l'extérieur; à

droite, une seconde porte donnant sur la cuisine. Premier acte. Au lever du rideau, Joseph, Denise et Georges sont à table. Le repas s'achève. Denise : Eh Bien ! Vous ne dites pas si ma cuisine vous a plu; ce n'est pas un compliment pour moi. Je ne sais jamais que faire pour que ça vous goûte moi ... Joseph : Oh ! Denise ! ... C'était un repas de kermesse ! ... Mais si nous devons vous complimenter à chaque fois, vous ne me croirez plus. (à Georges) hein Georges. Georges : Oui, c'était bien bon ... Maman. Denise : Eh bien, tant mieux, n'en parlons plus ... Je vais vous servir une tasse de café (elle sort vers la cuisine, puis revient portant le nécessaire). Joseph : A la bonne heure ! Moi j'allume une pipe. Georges : Et moi, une cigarette. Joseph : (tâtant ses poches, puis désappointé) Oh ! Je l'ai laissée à l'atelier. Denise : (occupée à servir le café, se retourne vers Joseph) Quoi ? Joseph : Ma pipe, parbleu! ... Oh non, elle est dans la poche de ma veste. (II se lève, se dirige

vers le porte -manteau tout en plongeant la

main distraitement dans la poche.) Et

bien Georges, qu'as- tu fait cet après midi de congé ? Georges : Je suis allé voir Paul à l'entraînement. Joseph : (étonné, retire par un bout un tricot de la poche du veston.) Tiens, tiens ! Qu'est-ce que c'est que ça dans ma poche ? (Denise et George regardent étonnés Joseph qui tient à bout de bras un chausson d'enfant pas encore terminé). Joseph : (à Denise). Pourquoi diable, mettez-vous à présent votre tricot dans ma poche ? Denise : Moi ? Que me chantez-vous là ? Je n'ai pas de tricot commencé pour le moment. Joseph : Mais d'où cela vient-il donc ? Denise : Laissez un peu voir. (Joseph donne le tricot à sa femme qui l'examine ahurie). C'est un chausson d'enfant ! Georges : Ce n'est pas dans votre poche, papa ... C'est dans la mienne (timidement). Joseph : (retourne chercher sa pipe dans son veston, revient en la bourrant). (A Georges) : m'expliquerez-vous où vous êtes allé chercher ça ? Georges : (hésite et ne répond pas). Denise : Allons, répondez !... (A part) Un chausson d'enfant ! Georges : (l'air gêné) oh, ne vous tourmentez pas, maman. Je sais ce que vous pensez, mais tranquillisez-vous, ce n'est pas moi qui suis père ! Joseph : Il ne manquerait plus que cela ... Mais ...alors ...expliquez-vous ! Denise : Oui, expliquez nous. Expliquez nous vite ... Georges : Voilà ...Je me suis promené un peu avec... avec... Flora. (les deux vieux se regardent).Nous nous sommes assis sur l'herbe! Flora a tricoté en bavardant et en me quittant, par jeu, elle a mis son tricot dans ma poche. Ce sont des chaussons pour la petite fille de sa sœur, elle ne croyait sûrement pas, en faisant cette farce innocente, créer un tel mystère. Joseph : Mystère !...mystère !...De nous trois, c'est vous qui faites le plus de mystère. Depuis trois ans déjà que vous la voyez en cachette, aucune de nos remontrances, rien n'a pu vous empêcher de revoir cette fille. Georges : Pourquoi FILLE ? .. Que lui reprochez-vous à Flora ? Denise : Vous savez, Georges, que cette jeune fille ne nous plaît guère. Qu' a-t-elle de si plaisant qui vous charme à ce point ? Georges : Mais elle est si jolie, maman ! Joseph : Oui, pour vous, il n'y a qu'une chose qui compte : « la BEAUTE ». Georges : Oh ! Ça recommence, c'est toujours la même chanson, ici. Joseph : Georges, taisez-vous, je suis votre père et je sais ce que je dis. Vous ne devez pas vous enflammer pour n'importe quelle jeune fille. Vous êtes jeune et vous perdez la tête. Vous avez encore bien le temps, toute la vie est devant vous; écoutez nos conseils. Georges : Mais enfin papa, vous pouvez vous tromper aussi! Je ne perds pas la tête, j'aime Flora et je sens que je n'aimerai jamais qu'elle. Vous devez me comprendre lorsque je dis : JE L'AIME. Denise : Oh ! Je sais Georges, mais on oublie ... Georges : Mais ... la connaissez-vous seulement? Lui avez-vous déjà causé ? Vous ne pouvez pas la juger sans au moins l'avoir vue. Je vous l'ai déjà demandé, chaque fois vous me répondez évasivement. Peut-être prenez-vous trop attention aux racontars, mais moi, je puis vous dire que si l'on peut causer d'elle, ce n'est que pour la louanger. Joseph : Georges, vous vous emballez, vous jugez avec votre cœur de vingt ans. Pour une Flora qui sent la poudre de riz et s'habille au-dessus des genoux, vous chagrinez vos parents. Vous êtes obligé de leur mentir pour cacher vos rendez-vous ... Elle vous ensorcelle, Georges ... Georges : Elle, m'ensorceler ! ! Mais papa, elle n'a rien d'une ensorceleuse ... et ce n'est pas une femme fatale ... Joseph : (doutant) Elle me fait plutôt l'effet d'une vierge folle. Georges : Oh papa !... Si vous ne voulez pas la connaître, au moins, respectez- la. Comment pouvez-vous dire de pareilles choses de celle qui sera peut-être un jour votre belle-fille... Je ne désespère pas, moi, papa ... Denise : Georges, je crois que vous vous abusez, pourquoi vouloir à tout prix vous en aller ? Georges : Mais pourtant avec elle ou avec une autre, il faudra bien un jour que je m'en aille. Joseph : Oui, en effet Denise, il faudra bien qu'il parte un jour, mais avec Flora, je ne pense pas. Georges : Ah ! Si vous saviez mes chers parents combien ça me pèse de devoir discuter ainsi. Je préfère sortir un peu, réfléchissez pendant que je vais à mes dahlias (il sort). Scène

1 Joseph

et Denise Joseph : Et alors ?... Denise : Alors, que va-t-on faire ? Joseph : Et bien ... je ne sais pas... mais, au fait, que lui reprochez-vous à cette Flora ? Denise : Moi ? Mais ... Joseph : Elle travaille ? Denise : Oui. Comme deuxième dactylo au moulin de Gand. Joseph : Il ya longtemps que sa mère est morte, n'est-ce pas ? Denise : Oui et depuis que sa sœur est mariée, c'est elle qui tient le ménage et on n'entend jamais rien dire. Joseph : Et son père ? Denise : Vous le connaissez bien, c'est lui qui est venu le mois dernier vous acheter des planches pour réparer son pigeonnier ! Vous vous en souvenez n'est-ce pas, Joseph ? Il lui fallait des rabotées, polies, etc. .. C'est un colombophile enragé. Oh, il ne s'occupe guère de sa fille. Il est presque toujours en ville avec ses paniers. Joseph : Ah tiens ... c'est lui. (II fait la moue). Hum ...Hum ... Denise : En somme, c'est le même genre que nous, je ne vois pas pourquoi nous empêcherions Georges de marier cette fille-là. Joseph : Bah... Bah... Ce n'est pas là ce que vous disiez au début de leur relation. Denise : Mais c'est vous Joseph qui n'aviez pas l'air très satisfait. Joseph : Allons ... allons, Denise ... ne mettez pas encore cela sur mon dos. Denise : Et bien, vous êtes bien bon vous; c'est vous le père de famille et c'est moi qui dois montrer chaque fois de l'initiative. Joseph : Soit, ce n'est pas le moment de nous disputer. C'est tout de même l'avenir de Georges qui est en jeu. Pour moi, du moment qu'elle est bonne ménagère, et qu'elle fasse le bonheur de notre fils, puisque de toutes façons, cela devra se faire un jour ...assez d'histoire, qu'il la marie. Denise : D'accord mon homme, nous ne pensions qu'à nous et nous voulions le garder le plus longtemps possible à notre table. (Un temps) Maintenant que cette question est réglée, je vais ranger la vaisselle. Joseph : Minute Denise, ce n'est pas tout. Il faut nous arranger pour leur dire le plus tôt possible notre décision. Appelez Georges. Denise : Bien, je cours le chercher. (Elle sort en appelant Georges). Scène

2 Joseph seul (se raisonnant) Il a raison le petit, il faudra qu'il parte un jour, nous avions peur, nous avions peur de rester seuls... D'avance, je vois sa place vide, là près de la fenêtre ...A table, fini les « Georges, tiens-toi convenablement, ne lis pas en mangeant, Georges ». Il a tant de peine à supporter cela et pour moi, tous ces riens font partie de ma vie, tout comme le bruit de mes scies à l'atelier. Ce sera si calme ici, rien que la mère et moi. Plus de rires ni de chansons. Avec lui parti, toute notre gaieté, la jeunesse, la vie de notre maison, que restera-t-il ? Deux pauvres vieux au coin du feu et des souvenirs ... Des souvenirs... Nous perdons notre rayon de soleil, notre raison de vivre, notre but, (un temps) (se reprenant,) notre but ! Mais non nous ne le perdons pas, nous y allons (se levant). Il faut que la génération monte, il faut que le cercle s'élargisse... Les menottes de nos petits-enfants caresseront nos cheveux blancs. Notre petit Georges nous sera revenu. D'autres rires, d'autres chansons, plus jeunes ceux-là, étoufferont nos rancœurs, réveilleront les échos du passé... Oui, Georges, tu as raison, je ne suis qu'un grand égoïste. Marie-toi ! marie toi vite (il court vers la porte du jardin et appelle Georges). Mais où donc est-il allé ? Scène

3 (Georges rentre suivi de sa mère et se précipite vers son père) Georges : Oh papa, vous ne sauriez croire combien je suis heureux, de savoir que vous m'autorisez à courtiser Flora. Lorsque maman m'a appris cela au jardin, j'ai cru défaillir de joie rien qu'en pensant à notre futur bonheur. Vous verrez comme nous serons heureux ici. Joseph : Oui mon Georges vous avez raison. Mais voyez vous mon fils, il faut raisonner, le mariage est loin d'être une chose légère ... Etes-vous bien sûr de votre amour pour Flora ? Réfléchissez avant de me répondre. Il ne faut pas envisager rien que le bon côté du mariage ; il ya aussi les devoirs de l'un envers l'autre. Pensez-vous que Flora saura les remplir ? Croyez-moi, je suis votre père et je cause par expérience. Denise : C'est vrai Georges, lorsqu'on se maire, c'est pour toute la vie. Georges : Ne vous en faites pas maman, Flora n'a-t-elle pas déjà fait preuve d'attachement, de patience et de courage, quand vous me défendiez de la voir ? Quant à être bonne ménagère, quel apprentissage ne fait - elle pas depuis son enfance ? Seule avec son père. Joseph : D'après ce que vous venez de dire Georges, je vois vraiment que vous l'aimez; s'il en est ainsi, allez la chercher, amenez la nous tout de suite. Georges : (s'élance vers son père et sa mère et les embrasse). Merci chers parents ! (il sort). Scène

4 Denise

et Joseph Joseph : Allons, Denise, remettez-vous, rangez un peu la maison et préparez nous une bonne tasse. C'est tout de même notre future belle-fille qui va nous arriver. Denise : Oui.... Scène

5 Paul,

Joseph, Denise (Trois coups discrets sont frappés à la porte, Paul,

figure noircie, en costume de travail, S'avançant vers Joseph) Paul : Bonsoir, monsieur Joseph, comment allez-vous ? Joseph : Bien et vous, Paul ? Paul : Bonsoir maman Denise, vous êtes toute rajeunie aujourd'hui (se retournant vers la fenêtre). Bonsoir, Georges, qu'as-tu fait de bon cet après-midi ? Tiens ! Il n'est pas là. Il n'est d'ailleurs jamais là quand je viens. Où est-il encore allé, madame Denise ? Denise : (interrogeant du regard Joseph qui acquiesce). Il est parti chercher sa fiancée. Paul : (étonné) Sa fiancée ? Quelle fiancée ? Quand ? Pourquoi ? Comment ? Joseph : Quelle fiancée ? Flora... où...Chez elle... quand ? Maintenant. Pourquoi ? Pour nous l'amener... comment ? A pied certainement ! Paul : (Stupéfait) Flora ! Mais je croyais que... Georges m'avait dit... enfin que... Joseph : Que nous n'étions pas d'accord. Oui. Mais nous avons changé d'avis ce soir. Denise : Il faut quand même qu'il se marie, n'est-ce pas, Paul ! Il a 25 ans... Et ...un bon emploi et puisqu'il n'aime que Flora .... Nous avons capitulé ! Paul : Et Georges, d'habitude si calme, qui a su venir à bout de deux têtes comme vous ! Joseph et Denise : He là, doucement hein mon gaillard. Denise : Quand vous serez marié avec ma nièce, vous, vous aurez l'occasion d'éprouver une plus dure tête que la mienne. Paul : Mais Henriette n'a pas la tête dure, quand nous discutons, elle me répond toujours ( chantant) amen. Joseph : Halte Paul, vous vous trompez, ce n'est pas d'Henriette que Denise cause (ponctue). C'est de votre future belle-maman. Je la connais bien moi, il ya 30 ans que j'essaie d'amollir la cervelle de sa sœur. Denise : (Se rebiffant) Comment voulez-vous qu'un ramolli me ramollisse? Hein, Paul, qu'en pensez-vous ? Paul : (Chante) Amen ! Oh moi comme garagiste, je n'ai rien à dire, je suis au commerce. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi on ne me ramollira pas, je sais qu'Henriette répondra toujours amen ! Denise : Vous avez de la chance, Paul, vous avez trouvé là une femme modèle. Joseph : (Soupirant) Ah oui, il a plus de chance que moi. Denise : Que voulez-vous dire ? Joseph : Oh ! Rien, je me remémorais notre lune de miel, vous n'avez pas changé, vous savez, Denise. Paul : Comment se fait-il que vous avez su vivre si vieux, en vous disputant ainsi ? Denise : Mais nous ne nous disputons pas, n'est-ce pas, Joseph ... Joseph : Non, ma Denise (à Paul). C'est sa manière d'aimer à elle ... Paul : Ah ! Merci du renseignement, apprenez monsieur Joseph que je l'ai vue se disputer avec le laitier ...vous savez ce que cela veut dire, je suppose. Joseph : Ah... Bien, c'est du propre ... A votre âge, vous vous permettez de vous disputer avec le laitier qui est 20 ans plus jeune que vous. Denise : (Prenant la chose au sérieux) Mais, mais, Joseph ... ( en riant). C'était une discussion sérieuse, celle-là ; iI ne m'avait pas rendu mon compte. Paul : Enfin je regrette beaucoup d'avoir amené la conversation sur ce sujet, madame Denise, mais n'est-elle pas venue à propos pour justifier. Joseph : C'est bon, je vous crois sur parole, mais à l'avenir, ne recommencez plus. Denise : Bien monsieur le juge. Joseph : Acquitté (Ils s'embrassent). Paul : Ha ! Voilà un bel exemple, on voit bien que ce n'est pas la première fois ... Dommage que je suis seul à avoir vu ce tableau ... Denise : J'espère que vous ne direz rien, Paul! Croyez que nous ne sommes pas des gens qui s'embrassent devant tout le monde. Paul : Tout de même, si votre nièce était là, vous me permettriez aussi... N'est-ce pas madame Denise ? Et Georges, il ne revient pas ? Qu'est-ce qu'il fait, je ne l'ai plus vu depuis une semaine, c'est une éternité pour moi Denise : Denise : Comment, vous ne l'avez pas vu tantôt à l'entraînement ? Paul : A l'entraînement? Moi. .. si...non ...je suis encore tout noir. Joseph : Vous n'avez pas vu Georges, alors ? Paul : Si...non ...non ... Il Y a que je reviens du garage, j'ai dû terminer la voiture ; la vache à Marie de la courte chemise va donner son veau et le directeur l'attend. Joseph : Attend quoi ? Le veau ? Ou Marie de la courte chemise ? Denise : Ou la voiture ? Paul : Vous n'avez raison ni l'un ni l'autre; c'est le vétérinaire qui attendait sa voiture pour aller tirer le veau chez Marie de la courte chemise. Joseph : Sacré Paul va. (On frappe, Georges introduit Flora, jeune fille moderne se croyant éduquée et voulant paraître timide.) Scène

6 Georges : (Gauche et s'adressant à ses parents) Voilà !... Papa, maman, je vous présente Flora... voilà ... Joseph : Bonsoir, mademoiselle, vous êtes ici la bienvenue. Flora : Bonsoir, monsieur (marmonne), bonsoir, madame. Denise : Bonsoir, mademoiselle, je vous en prie, je vous prépare une tasse de café ? Joseph : Vous avez dû trouver étrange notre attitude envers vous, Georges vous a sans doute expliqué ce qui a motivé notre geste. Autrement dit, nous nous sommes inclinés devant l'amour que Georges a pour vous. Pouvons nous espérer de votre côté que vous ferez votre possible pour rendre notre fils heureux. Flora : Je suis émotionnée, monsieur ... Je ne m'attendais pas à cela ce soir. Mais je puis vous assurer que je ferai toujours mon possible pour faire le bonheur de Georges, je pense que ce sera bien facile car moi aussi je l'aime. Georges : Oh...merci Flora... Paul : (Sortant de son mutisme et frappant sur l'épaule de Georges) Et moi, je ne compte plus ? Georges : Tiens, tu es là ? Joseph : Bien sûr, si Paul n'était pas là, la fête ne serait pas complète. Paul : Je serai premier témoin (à Flora sérieux) : madame, je tiens à réparer l'erreur commise par votre fiancé, je dois donc me présenter moi-même : Paul Culasse, garagiste, fiancé à la nièce de madame, ayant une patte blanche chez les Marmon. Confident de Georges et réclamant en plus le titre d'ami de mademoiselle Flora... accordé ? Flora : Accordé d'un grand cœur, monsieur et ... Georges : (Coupant) Doucement vous deux, pas de concurrence hein Paul. Paul : Mon Dieu! Tu n'as pas peur de moi, tu sais que je suis sérieux et fiancé. Depuis le temps que nous nous connaissons. D'ailleurs et puisqu'on est tous réunis, j'en profite pour vous annoncer une grande nouvelle qui me concerne. Tous ensemble : Qu'est ce que c'est ? Paul : Devinez ! Les autres se regardent. Paul : Je me marie le 15 du mois prochain, et je vous invite tous à ma noce (en se tournant vers Georges et Flora) : J'espère que vous n'attendrez pas trop longtemps pour m'imiter. Flora : (Baissant les yeux) OH nous, nous avons encore le temps. Joseph : Une chose à la fois Paul ! Il faudrait d'abord qu'ils se fiancent. Georges : Mais nous sommes fiancés maintenant papa ! N'est-ce pas Flora ? Flora : Moi je le pense aussi comme ça, Georges Denise : (Disposant la table, elle se retourne vers Flora.) Et votre père, lui avez-vous cause ? Flora : Oh mais papa, je l'arrange comme je veux, il est toujours d'accord, il s'y attend depuis longtemps. Joseph : Ne trouvez-vous pas madame Flora qu'il serait mieux que vous veniez nous rendre visite le soir, plutôt que Georges aller chez vous. Cela vous fera échapper à votre solitude et nous égaiera un peu aussi. Quand pensez-vous, Georges ? Georges : Puisque vous préférez que cela soit ainsi, je veux bien moi ! Paul : Tout comme mon Henriette amen. (Chanté) Denise : Allez ! Buvez votre café et prenez quelques biscuits ! Paul : Il n'y aurait pas un petit verre, madame Denise, à l'occasion des fiançailles ? Rideau ACTE

2 Au lever de rideau, la scène est vide. Georges entre par le fond, les yeux cernés... Georges : Quel drôle de métier tout de

même (ironique). Si mon père me voyait maintenant...Depuis un an que j'ai

quitté la maison, moi, le fils Marmon, en concubinage avec Flora. Avant... la vie réglée ...les PTI ... la messe du dimanche et les promenades

avec Flora. Maintenant ? L'Atlantic Bar... les nuits fébriles, des sourires sur commande, toutes les combines des filles et de leurs

gigolos, l'incertain du pourboire ; ce fut dur au commencement, mais pour Flora... Que ne ferais-je pas...Après tout, je ne suis pas plus mal ainsi ... cette façon de vivre vaut

bien l'autre. (Flora entre par

la porte de côté en peignoir). Flora : Bonjour mon loup (un

baiser discret). Georges : Bonjour ma chérie. Flora : (Elle va près de la table et compte

l'argent, faisant la moue).hm, hm ...Ce n'est pas mal... Mais comment se

fait-il que Rudy en fait plus que toi ? Il est pourtant serveur comme toi ... Georges : Je ne sais pas moi, il est

plus ancien, il a peut-être des ficelles que je ne connais pas. Flora : Ah oui, pour toi, c'est toujours bon.

Qu'est-ce que ça peut te faire si je n'ai rien à me mettre cet hiver ? Georges : Mais que veux-tu que je

fasse d'autre ma chérie. Je te rends tout ce que je gagne et... Flora : (Coupant) Oui, je sais, mais l'amie de Rudy

a un si beau manteau de fourrure. Georges : Combien ? Flora : Ah, trop pour toi ! Georges : Combien te dis-je ? Flora : 5000 ! Georges : En effet, c'est salé ! Flora : Tu vois, je te l'avais dit... (Un soupir).

Si tu n'étais pas si, si... Georges : Si ? Flora : Si tu étais plus débrouillard, enfin ! Georges : Et bien quoi si j'étais plus

débrouillard ? Flora : Tu t'arrangerais pour les avoir les 5000

francs et ta petite Flora serait contente. Georges : Où veux-tu que je les trouve

ces 5000 francs ? Flora : (Boudeuse). C'est bon, n'en causons plus,

comme toujours, je ferai avec ce que j'ai. C'est bien toi. Georges : Tu devrais comprendre Flora

qu'il m'est impossible d'acheter cela. Mes moyens ne me permettent pas de faire

telle folie. Flora : Mais ce n'est pas une folie, j'en ai besoin Georges : Pour quoi faire? Je me le

demande. Tu as celui de l'année dernière qui est encore très beau et... en

l'arrangeant un peu il sera comme nouveau. Flora : Tu ne voudrais quand même pas que je me

mette à découdre et recoudre mon vieux manteau. Non ! Georges : Pourquoi pas ? Tu as le

temps ... Flora : Tu devrais être fière d'avoir une femme qui

aime les toilettes, sur qui les passants se retournent quand elle les croise. Georges : Oui, fière, parlons-en ... Flora : Alors Georges, vais-je l'avoir mon manteau,

oui ou non ? Georges : Flora, je te répète qu'il

m'est impossible de trouver assez d'argent pour t'offrir ça. Flora : Oh ! Tu n'es pas si bête, si tu voulais te

débrouiller, mais tu ne veux pas, monsieur veut faire la contradiction. Georges : Assez...Tu ne l'auras pas...

Et c'est tout... Flora : Oh Georges ! Sois gentil, ne sois pas si

brut, les hommes lorsqu'ils veulent se montrer forts, ils crient. Georges : Et les femmes, elles se font

câlines. Flora : Oh pourquoi dis-tu cela ? Tu sais que je

t'aime mon chéri. Georges : Oui, je le sais. Flora : Et mon manteau, chéri, tu ne dis rien. Georges : Tu vois toi-même que c'est

impossible. Flora : Pourtant j'en voudrais un ; il est

si beau ... Quant

à arranger le mien, je ne saurais pas, je ne suis pas couturière. Georges : Et bien tu t'en passeras ! Flora : Je m'en passerai, c'est ce que nous allons

voir, je te dis que j'aurai un manteau et j'en aurai un d'ailleurs. Si je n'en

ai pas, je ne pourrai plus sortir avec madame Marmon.

Je chercherai à me débrouiller, avec un autre, je serai de meilleur ton. Tu

comprends ce que je veux dire, je suppose. Georges : (Se levant). Explique-toi.

Je ne comprends pas les choses que tu laisses sous-entendre. Flora : Je partirai voilà tout. J'aurai bien tort de

me faire de la peine pour un manteau que tu ne sais pas... Que tu ne veux pas

m'acheter. En m'adressant à un autre, j'aurai ça sans peine. Georges : Flora... Tu ne vas pas faire

ça... Tu ne vas pas partir ... Me laisser seul ici... Tu ne te rends pas compte

de ce que sera ma vie sans toi. Flora, ma chérie, je te jure que je ferai

l'impossible pour te l'acheter ton manteau ... Flora : Mais tu n'as pas d'argent ! Georges : Oh ! Je me débrouillerai ou

du moins, j'essaierai. Flora : Mais ce sont des promesses ça, Georges. Georges : Je

te dis Flora que tu auras ce manteau, je travaillerai plus, j'arriverai à augmenter mes pourboires, je prendrai

quelques francs de plus à chaque client, tu verras je chercherai des combines,

des ficelles, tu seras contente. Flora, nos revenus seront meilleurs et tu

auras ce que tu désires. (On frappe). Flora : Tiens quelqu'un maintenant ? J'y vais comme

cela, Georges ? Georges : Non, non, j'y vais moi-même.

Nom d'un chien ... c'est Paul, comment vas-tu mon pote ? Flora : Paul ! Alors, je peux rester. Scène 1 Paul : Bonjour

mon vieux Georges. Bonjour made ... bonjour made ... après tout, bonjour Flora. Flora : Bonjour Paul, comment allez-vous ? Mais je

vous en prie asseyez-vous, vous prendrez bien un verre de Porto ? Paul : Oui, merci. .. Oh pour moi, ça gaze

toujours. Georges : C'est à toi cette belle

bagnole-là ? Paul : Oui, je vais la vendre, tu n'en es pas amateur

? Georges : Que veux-tu que je fasse de

ça ? Flora : Si on l'avait, je m'en servirais bien moi

... Paul : Bon, ce n'est pas pour vous vendre une

voiture que je suis venu. Georges : Qu'est-ce qui t'amène alors

? Paul : Voilà ! Georges, tu ne fais pas bien, il y

a très longtemps que tes parents n'ont plus de tes nouvelles. Ils s'inquiètent

les pauvres vieux. Tu dois bien comprendre leur état d'esprit. Ton père était

bien fâché lorsque tu es venu ici. Mais tu es quand même son fils, il y a

longtemps que tu es pardonné. De plus, depuis 8 jours ta mère est malade ...

Très malade. Elle te demande près d'elle. Pourquoi n'y vas-tu pas ? Ou bien

écris-leur. Henriette y allait souvent leur montrer notre bébé, mais

maintenant, elle s'en abstient car chaque fois ton père ne pouvait s'empêcher

de comparer mon ménage avec le tien. Flora : Chacun vit à sa manière monsieur Paul, et

Georges ne se plaint pas de son existence ici. Les vieux eux ont vécu, à nous

de vivre maintenant. N'est-ce pas, Georges ? Georges : Oui,

tu as raison Flora. Paul lui est encore de là-bas, il ne s'est pas modernisé.

Il ne se rend pas compte de ce que peut être la vie en ville. Paul : Moi pas moderne ? Mais si moderne mais pas

comme vous l'êtes. Flora : Allons, assez Paul, Georges et moi nous sommes

heureux ici et nous y restons Paul : Et alors Georges ? Georges : (Sans réponse). Paul : C'est bien, j'ai compris, je pars mais

avant de m'en aller, je tiens à te dire que le plaisir et l'amour ne sont pas

tout dans la vie. Tu ne penses pas à tes devoirs, Georges, tu en as pourtant

comme moi, tu les écartes, tu ne veux pas les voir. Tu tombes Georges, et bien

bas, il est grand temps que tu te ressaisisses. Au revoir Georges ... adieu

madame. (II sort). Scène

2 Flora : (Moqueuse). Adieu révérend Paul. Georges : Il n'a pas encore changé,

hein, ce vieux Paul. Tais-toi Flora. Laisse-le, laisse-le vivre comme il veut. Flora : Bien, qu'il nous laisse en paix alors, nous

ne savons que faire de ses sermons. Georges : Le résultat ? Me voilà brouillé avec Paul... Bah, un de plus, un de moins ... pour ce

qu'il me rapporte ... (On frappe). Flora : Tiens, encore ? Georges : (Il va ouvrir). Ah, c'est

Rudy. Entre Rudy Scène

3 Rudy : Salut. Flora : Bonjour, Rudy. Vous n'avez pas besoin de moi

je suppose. J'en ai pour un instant. (Elle sort) Scène

4 Rudy : Mon vieux, j'ai à te parler sérieusement.

J'ai un coup à faire. Mon type se débine et j'ai besoin de toi. Ca ne durera

qu'un quart d'heure. Et ça nous fait 20000 francs à chacun. Georges : Mais pourquoi as-tu besoin de moi ? Rudy : Ne t'occupe pas de ça maintenant. Tu conduis

la bagnole, tu t'arrêtes, tu m'attends, tu me ramènes, c'est tout. Georges : Et c'est tout de suite ? Tu

veux que ... Rudy : Assez, tu viens ! Ne fais pas l'andouille.

Nous n'avons pas de temps à perdre. Georges : Mais !! Rudy : Allons, viens ! Scène 5 Flora : (Flora entre). Où vas-tu maintenant ? Tu

m'as l'air bien nerveux. Georges : Je sors un instant avec

Rudy. Flora : A tantôt. Scène 6 Flora : (Seule). Mais où sont- ils allés maintenant

? Il avait l'air bien nerveux. Sûrement qu'il va se passer quelque chose. De

quel côté sont-ils partis ? Il est peut-être encore temps pour les voir partir.

{Elle court vers la fenêtre).Ah ! C'est la bagnole de Rudy. Les voilà qui

sortent. Quel démarrage. Mais où vont-ils ? (Elle fait mine de revenir sur la

scène puis retourne de nouveau à la fenêtre). Les voilà déjà arrêtés. C'est au

café du commerce. Etrange, il n'y a que Rudy qui descend. Il avait sans doute

un rendez-vous, drôle d'heure pour un rendez-vous. (Elle reste un moment à la

fenêtre, bruits de pas dans les coulisses, un catalogue est passé en-dessous de

la porte, elle se retourne et l'aperçoit. C'est le courrier, elle va prendre

doucement les papiers, les feuillette, les dépose sur la table et retourne à la

fenêtre). Mais que font-ils,

Ils sont déjà partis. Bah! (Elle revient sur la scène, allume une cigarette,

s'assied et reprend le catalogue). Ah ! Voyons ce qu'il me faut pour

cet hiver. Des dessous, des robes, des tricots. Voici un beau modèle. Elle fut

bien réussie cette farce du tricot, il ya de cela plus d'un an lorsque j'ai

glissé le chausson de ma petite nièce dans la poche de Georges. Je n'aurais

jamais pensé que cela se serait arrangé si vite. Je peux me vanter d'avoir

conduit mon destin, ce que je veux je l'ai et je l'ai bien ... J'ai voulu

Georges et je l'ai eu, j'ai voulu habiter en ville et j'y suis, je n'aurais

jamais pu rester dans ce trou de Grigembois. Ici,

tous les plaisirs, la mode, beaucoup plus d'argent et aussi plus de moyens d'en

avoir. Ah ! L'argent ... L'argent ... Si Georges voulait .. Mais il voudra ...

Je le ferai changer, d'ailleurs je m'arrangerai pour lui trouver des amis qui

le dégourdiront, je serai riche puisque je le veux. A moi tous les plaisirs,

les ivresses des toilettes, adulée par les hommes, enviée par les femmes,

j'éblouirai la ville de mon luxe et de mes folies. (Un temps). J'emmènerai

Georges au restaurant. Scène 7 Rudy : Tiens Flora, je te le ramène ! Flora : Il a l'air tout secoué mon Georges, d'où venez-vous

? Rudy : Un beau coup, ma fois, hein Georges ... Georges : Oui, oui. Flora : Comment ça un beau coup ? Rudy : Georges va te l'expliquer. Georges : Oh non ! Raconte toi-même ! Rudy : Sacré couillon. T'es pourtant pas de la

rousse toi Flora, qu'il a peur de te causer ! Flora : Je comprends de moins en moins. Rudy : Rien de compliqué ! Je suis venu chercher

Georges, mon pote m'avait fait faux bond, Georges a pris le volant, il attendu

en face du café du commerce, je suis entré commander un Picon sur le zinc, j'ai

raflé les billets et je suis remonté en bagnole et me voilà. Flora : Quels billets ? Rudy : Tu comprends Flora, j'avais une combine,

deux types devaient faire une affaire, je le savais, j'étais là, au moment du

paiement, j'ai bousculé le client, j'ai emporté l'argent et j'ai mis les voiles

avec Georges. T'as compris ? Flora : Pas possible ! Et ça vous fait combien ? Rudy : En comptant les billets, chacun 20000

francs. Tiens, Georges. Georges : Prends-les Flora, moi, je

n'en ai pas besoin, c'est pour toi que j'ai fait ça. Rudy : Tu vois, Georges, simple comme bonjour, tu

as du sang froid, je te retiens pour la prochaine. Georges : On verra ! Rudy : Allez, au revoir, salut. Scène

8 Flora : Georges... Georges, tout cet argent pour moi

? Georges : Mais oui ...Prends tout,

pour qui veux-tu que ce soit d'autre, ma petite Flora ? Tu es tout pour moi, je

n'ai plus que toi maintenant, pour toi j'ai laissé mes vieux, pour toi j'ai

fait fi de mon avenir, pour toi j'ai tout abandonné et tantôt pour toi j'ai

volé ! D'employé des postes, je suis devenu serveur de bar. Maintenant je suis

voleur et plus tard peut-être, si tu le veux, assassin. Rien n'arrêtera ma

déchéance ! Pourvu que je puisse t'aimer. Flora : Mais je t'aime aussi mon Georges ! Georges : Non,

ce n'est pas vrai, ne ment plus Flora ; avant, j'y croyais mais depuis que nous

vivons ensemble, j'ai vu comment tu m'aimais. (On frappe à la porte). (Sans entendre) : ne dis rien Flora, pour

moi je ne désire qu'une chose, pouvoir t'aimer, te servir, t'adorer ... OH mon

idole ! (ils s'embrassent). (On frappe de nouveau). Une voix dans les coulisses crie

: Ouvrez, police. Rideau Acte

3 La scène représente

la salle de tribunal de première instance. Au lever de rideau, la salle

est vide. Un gendarme s'avance et s'adresse au public: «

Messieurs, la cour. » Entrent par la

droite et à la file

Premier le juge,

deuxième le procureur, troisième le greffier portant des dossier sous le bras. Le greffier : (Ouvrant ses dossiers) Affaire

Culasse Le juge : (S'adressant

au gendarme) : faites entrer le plaignant. Le gendarme sort et rentre avec

Paul qui prend place. Le juge : Je jure de dire la vérité,

toute la vérité, rien que la vérité (à Paul) : Levez la main droite et dites

comme moi. Levez-vous ! Paul : En regardant le Christ, il répète « Je

jure ... » Le juge : Vous êtes bien monsieur

Paul Culasse; né à Grigembois le 14 avril 1918, actuellement marié, domicilié à Grigembois, et y exerçant la profession de garagiste. Paul : Oui, monsieur Le juge : Appelez-moi mon président

! Vous avez déposé plainte contre inconnu le 25 août 1942 à la suite d'un vol

commis à votre préjudice le jour susdit. Vol qui eut lieu au café du Commerce

situé rue Malenpin et tenu par monsieur Players. Vol par lequel vous êtes lésé de 40000 francs. Paul : Oui mon président. Le juge : D'après l'enquête menée

par monsieur Maigret commissaire de police, nous avons arrêté le jour même les

coupables. (Se tournant vers le greffier) : est-ce juste ? Greffier : Je vous demande pardon mon

président, vous avez dit les coupables. Je me permets de vous faire remarquer

qu'il n'y en a qu'un. Le juge : Nous savons. Il y avait 2

coupables, mais l'un, Rudy Craessens est parvenu à

passer la frontière. Monsieur Culasse, voulez-vous conter les faits en quelques

mots. (Au greffier) : Veuillez, s'il y a lieu, faire les corrections au rapport. Paul : Voilà mon président. J'avais ce jour- là,

rendez-vous avec un client au café du Commerce. Je devais lui fournir une

voiture d'occasion. Nous avions convenu du paiement comptant. Nous étions tous

deux à table près de la fenêtre. Au moment de vérifier la somme de 40000 francs

que mon client venait de me remettre, je tire mon portefeuille de ma poche, un

homme qui jusque là était resté au comptoir s'est élancé à travers la salle en

criant. Il nous a bousculés et prestement m'a enlevé les billets des mains. A

peine revenus de notre émoi, nous nous sommes mis à sa poursuite, nous sommes

arrivés dans la rue juste pour le voir monter en voiture. J'ai pu relever le

numéro de la plaque et je suis allé directement au commissariat déposer

plainte. Le juge : (Au greffier) : Avez-vous

la déposition des témoins ? Greffier : Oui mon président (II lui

passe quelques papiers) : les voici. Le juge : (Lisant) ... D'après

l'enquête, il est avéré que votre client, monsieur Champin,

n'a aucune complicité dans l'affaire. Procureur : C'est

d'après l'étude du dossier que nous avons jugé inutile de convoquer monsieur Champin ainsi que les autres témoins qui se trouvaient dans

le café. Toutes leurs dépositions sont

d'ailleurs à votre disposition. Le juge : (Refermant les dossiers) En

effet, merci, nous avons constaté, faisons-nous comparaître l'accusé ? ( le

procureur acquiesce) (au gendarme) : faites entrer le prévenu. (Georges entre

accompagné du gendarme, par la porte de droite, il se place entre Georges et

Paul). Paul : (au juge) Lui... lui ... ! (A Georges) :

C'est toi ... Greffier : (Frappant sur son pupitre et

agitant la sonnette) Silence ! Juge : Je

jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dites comme ceci

et levez la main droite. Georges : (Même jeu) Procureur : Permettez-vous, mon président,

que je pose une question au prévenu ? Juge : Oui... Procureur : (A Georges) : L'exclamation que

le plaignant a jetée lorsque vous êtes entré vous était adressée ? Georges : Oui, monsieur ! Procureur : Existe-t-il, entre vous deux

des liens de parenté, si pas êtes-vous amis et jusqu'à quel point ? Georges : Nous sommes ... Nous avons

été amis ... Paul : Nous sommes .... Le juge : Taisez-vous, vous ne devez

répondre que lorsque vous serez interrogé (A Georges) : vous êtes bien monsieur

Georges Marmon né à Grigembois

le 28 septembre 1915, actuellement domicilié à Rinnar

et y exerçant la profession de serveur à l'Atlantic Bar. Georges : Oui monsieur. Le juge : Appelez-moi mon président !

Vous cohabitez pour le moment avec mademoiselle Flora Drosse également de Grigembois et âgée de 21 ans. Georges : Oui mon président. Juge : (Au greffier) Veuillez nous lire l'acte

d'accusation à charge de monsieur Georges Marmon. Greffier : (Se levant et lisant) Nous,

procureur du roi au tribunal de première instance, siégeant à Pirmer, accusons monsieur Georges Marmon

d'avoir, le 25 août 1942 à 11 heures du matin, avec la complicité de monsieur

Rudy Craessens, commis au café du commerce, situé sur

le territoire de Pirmer et au préjudice de monsieur

Paul Culasse un vol de 40000 francs. Le juge : Accusé, levez-vous !

Reconnaissez-vous les faits cités à votre charge ? Georges : Oui, mon président. Le juge : Attendu que le prévenu

reconnaît les faits cités à sa charge, nous appliquons l'article 148 du code

89. Procureur : Je ferai remarquer à la cour,

que le prévenu est passible d'une peine dépassant celle prévue par l'article

148 du code 89.Attendu que nous prouverons par l'audition du témoin cité par

nous et par l'interrogatoire du plaignant la préméditation et le plein gré de

l'accusé. Paul : Mon président ... Greffier : Silence... Procureur : (Cause à l'oreille du juge). Juge : (A Paul) Levez-vous ! Que vouliez-vous dire

? Paul : Je voulais vous demander l'autorisation de

retirer ma plainte. Le juge : La loi ne permet pas une

telle chose quand les débats ont déjà commencé. Procureur : Quelles sont les raisons qui