Maison du Souvenir

Maison du Souvenir

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Comment nous rendre visite

-

Comment nous rendre visite

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Le comité

-

Le comité

-

![]() Nos objectifs

-

Nos objectifs

-

![]() Articles

Articles

![]() Notre bibliothèque

-

Notre bibliothèque

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Photos

-

Photos

-

![]() Signer le Livre d'Or

-

Signer le Livre d'Or

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

|

Jamais ne Désespère...[1] Colditz – 1941

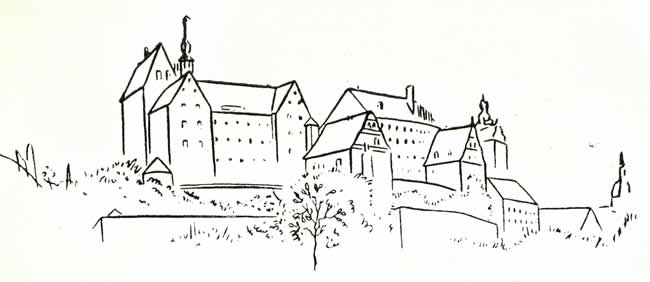

Le château. Le château de Colditz, en Saxe, est une ancienne

demeure royale ; bâti sur un éperon rocheux qui domine la ville et la

vallée de la Mulde, il complète à souhait un décor dans le style romantique de

la vieille Allemagne. Les

bâtiments du château témoignent des apports d’époques s’échelonnant, sans

doute, depuis le haut moyen âge jusqu’au début du XIX° siècle, asile de fous

jusqu’en 1918, depuis lors caserne, siège d’organisations du parti nazi, décor

de cinéma et enfin camp de prisonniers pour officiers « mauvais

garçons » de diverses nationalités : Anglais, Français, Polonais,

Belges et Yougoslaves. En 1941,

quand nous arrivâmes, la plupart des pensionnaires étaient des récidivistes de

l’évasion. Aucun d’entre eux n’était contaminé par cette lèpre morale à

laquelle tout prisonnier est normalement exposé : la crainte d’être mal

noté par les gardiens. Il régnait

là une atmosphère de grand collège, de ces mauvais collèges, dont on nous parlait

quand nous étions petits, où les élèves sont unis par une constante hostilité

envers le personnel. La cour du

château mesurait environ seize mètres sur trente ; elle était entourée de

hauts bâtiments : trois étages sans les combles ; le soleil n’en

éclairait le fond qu’en été et rien que pendant une heure ou deux, au milieu de

la journée. La lourde porte donnant sue le chemin de ronde était garnie de

chaînes et de cadenas ; il nous semblait qu’un économe prodigue avait

veillé au décor qui convient à une prison plus qu’à l’utilité même de ses

accessoires. Trois des

angles de la cour étaient occupés par des tourelles à l’intérieur desquelles un

escalier de pierre, en colimaçon, donnait accès aux étages où se trouvaient les

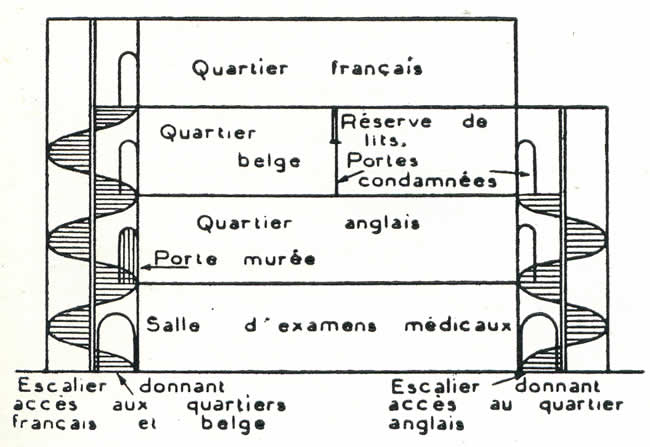

dortoirs des prisonniers. Ceux-ci étaient selon leurs nationalités respectives,

répartis en quartiers : il y avait le quartier anglais, le quartier

français, le quartier polonais, le quartier hollandais et le quartier belge. La

disposition des locaux était conçue de telle manière que l’on pouvait, en

principe, passer, à chaque étage, d’un escalier à l’autre ; mais lorsque

le château avait été affecté à des prisonniers, les Allemands avaient, pour la

facilité du contrôle, condamné certaines portes ; c’est ainsi qu’au moment

où nous y fûmes, chaque quartier n’était plus desservi que par un seul escalier

et n’avait plus qu’un seul accès, ce qui permettait de procéder par surprise à

des fouilles et de s’assurer que, dès que l’on occupait la porte, rien ne

pouvait plus sortir du quartier. La

discipline imposée aux prisonniers mettait en œuvre un nombreux personnel

allemand dont les deux chevilles ouvrières étaient un

« Oberfeldwebel »[2]

et un « Gefreiter »[3]

qui semblaient tous deux appartenir au château plutôt qu’à l’armée. L’« Oberfeldweber » était le type

du vieux sous-officier hâbleur : bien en chair, haut en couleur, fort en

gueule et ne se déplaçant jamais qu’avec un bruit de clefs : les

prisonniers l’avaient baptisé « Mussolini ». Le

« Gefreiter », au contraire, avait un teint de cire, une peau flasque

sur un corps chétif, une allure timide et fuyante ; pour les prisonniers,

il était « La Fouine ». Ce surnom le dépeignait bien : il

arrivait toujours sans bruit surprendre ce qu’il ne fallait pas qu’il surprit. L’escalier

défendu. La vie des prisonniers comportait plusieurs appels par

jour ; on n’appelait pas les prisonniers individuellement ; on se

contentait de les compter ; ces appels avaient lieu dans la cour ;

seul les malades et les officiers généraux étaient dispensés d’y

assister ; mais, pendant l’appel, Mussolini ou La Fouine allaient dans les

chambres s’assurer de la présence des bénéficiaires d’une dispense. Comme les

quartiers ne communiquaient pas entre eux, s’il y avait un malade dans deux

quartiers différents, le contrôleur devait d’abord vérifier un quartier, puis

repasser par la cour pour se rendre dans l’autre. De tout ceci, il résultait

que su l’on parvenait à rétablir, à l’insu des Allemands, la communication

entre deux quartiers, on pourrait dissimuler l’évasion d’un camarade, en

faisant compter un malade pour deux.

Il était

donc important de rouvrir les portes condamnées par les Allemands et de le

faire sans laisser la moindre trace, que l’œil attentif de La Fouine n’eût

manqué de découvrir. Quelques

Belges, j’en étais, venaient d’arriver au Château de Colditz. C’est en leur

honneur que fut créé le quartier belge. Il occupait la moitié d’un étage,

au-dessus du quartier anglais. On y avait accès par la tourelle de gauche,

tandis que celle de droite servait aux Anglais. Entre notre

quartier et le palier supérieur de l’escalier anglais se trouvait une grande

chambre inoccupée dont les deux portes, la nôtre et celle des Anglais étaient

munies de serrures de sûreté et toujours fermées. Par l’imposte vitrée et

grillagée, nous avions pu apercevoir que dans la chambre étaient emmagasinés

des lits et des paillasses de réserve. Dès que

nous eûmes fait connaissance avec nos nouveaux compagnons de captivité et que

ceux-ci se furent assurés de la solidité de nos convictions, un Anglais, le

Major Paddon, vint m’expliquer l’importance qu’il y avait à trouver un truc

pour ouvrir les portes qui séparaient son logement du nôtre. Après

examen du problème, il fut décidé que l’opération serait entamée de notre côté ;

une garde fut organisée, un outillage rassemblé et, aidé par le Major Paddon et

le Lieutenant Teere, je me mis au travail. Il s’agissait

d’une porte à deux vantaux, surmontés d’une imposte vitrée ; celle-ci

était amovible, mais doublée de solides barreaux. Les pivots des charnières de

la porte étaient de notre côté. La première opération fut d’enlever les six

pivots de charnières et de faire basculer la porte toute entière. Cela fait,

démonter la serrure n’était plus qu’un jeu d’enfant. Tout ceci fut mené à bien

en un rien de temps. La serrure

fut ensuite attaquée, on supprima l’ergot du ressort qu’actionne la clef, de

façon à ce que le pêne ne puisse plus être bloqué quelle que soit sa position.

Puis de nouveau, tout fut remis en place en un tournemain. Hélas, avant de

refermer la porte, mes deux complices et moi, allâmes inspecter la chambre que

nous venions d’ouvrir et la porte qui la séparait de l’escalier anglais. Et c’est

ici que le drame débuta : pendant notre visite, La Fouine surgit, découvrit

la porte ouverte et notre présence dans la chambre défendue. - Was machen Sie da ? (Que

faites-vous là ?) - Wer hat

diese Tür geöffnet ? (Qui a ouvert cette porte ?) Dans un

charabia fait d’anglais, de français, de flamand et d’un peu d’allemand, nous

lui expliquâmes de l’air le plus bête que nous pouvions nous donner, qu’un

soldat allemand était passé faire une ronde la nuit et qu’il avait tripoté à la

porte (tout ceci était strictement vrai) et que ce matin (ceci était moins

vrai) nous avions constaté qu’il avait laissé la porte ouverte. Inutile de

dire que notre discours ne convainquit pas notre « Fouine » :

trouvant que mes poches avaient une drôle de forme, (j’y avais mis mes outils)

il me dit : - Was haben

Sie da ? (Qu’avez-vous là ?) et joignant le geste à la parole, il fit

mine de me fouiller. Je

protestai immédiatement avec indignation : « Ich bine in Offizier »

lui dis-je « und es muss ein Offizier sein, der mich dursucht ! »

(Je suis un officier, et ce ne peut être qu’un officier qui puisse me fouiller !) La Fouine

était un de ces Allemands sur qui agit encore le prestige de l’officier, fût-il

ennemi et prisonnier. A ma surprise, mon discours calma ses intentions

immédiates. - Kommen

Sie mit mir zum « Evidence ». (Venez avec moi à l’« Evidence »[4],

nous ordonna-t-il. Mais l’incident

avait rassemblé autour de nous un grand concours de camarades et nous aurions

eu à traverser une véritable foule. La Fouine sentit immédiatement que seul, il

ne pouvait nous surveiller tous à la fois et que si nous avions des objets

défendus il nous serait facile de les passer à un camarade avant qu’il ait pu s’en

saisir. Il savait bien d’autre part, que s’il ne se présentait pas au poste de

garde une demi-heure après son entrée dans le camp, la Kommandantur serait

alertée et aussi son ami Mussolini viendrait à sa recherche. Aussi, se

ravisant, décida-t-il de nous faire rentrer, lui, Paddon, Teere et moi, dans la

chambre défendue et s’appuyant sur la porte qu’il venait de refermer, il se mit

à attendre calmement que le secours lui vint. Pendant que

Paddon et Teere lui parlaient et le distrayaient, je parvins à cacher mes

instruments dans une paillasse ; mais leur propriétaire, qui était mêlé à

la foule de l’autre côté de la porte, était très inquiet à leur sujet et très

anxieux de les récupérer avant l’arrivée de Mussolini. Aidé d’un camarade, il

démonta sans bruit, au-dessus de la tête de La Fouine, l’imposte de la porte et

me demanda de lui rendre son bien. Heureusement La Fouine ne comprenait bien ni

le français ni l’anglais. Nous

convînmes qu’on le distrairait pendant que je récupérais les outils. La

distraction consistait à faire descendre devant les yeux de notre cerbère et

sous les rires des spectateurs un bâton de chocolat attaché à une ficelle. Le

stratagème réussit pleinement. Soudain, un camarade qui se trouvait dans le

dortoir entrouvrit brusquement la porte derrière La Fouine et lui lança dans l’oreille

un cri véhément.

Aussitôt La

Fouine se retourna pour reconnaître l’insolent : une seconde de

distraction suffit pour me permettre de déposer les outils sur la tablette de l’imposte.

La Fouine, se retournant à nouveau, me trouva en face de lui et un peu près,

mais ne devina pas ce qui venait de se passer ; tandis qu’il me repoussait

du bras, les outils étaient enlevés par leur propriétaire et disparaissaient. Cet

intermède avait transformé en joyeuse farce ce qui s’annonçait mal et, nous

aussi, nous attendîmes patiemment Mussolini. Accompagné

de quatre factionnaires baïonnette au canon, il arriva enfin ; sa surprise

et sa colère devant la porte ouverte et notre explication firent rire tout le

monde, ce qui n’était pas de nature à calmer son indignation. Après nous

avoir fait passer de l’autre côté de la porte, prenant son grand trousseau et

choisissant avec soin la clef compliquée qui seule pouvait actionner la serrure

spéciale, d’un double tour il referma la porte, qu’un simple coup de pouce

permettait maintenant de rouvrir. Très satisfait de lui, il dit au major Paddon :

« Ich

habe achtzehn Dienstjahre in der Wehrmacht, und um einen alten deutschen

Unterffizier wie mich zu täuschen, muss ein anderer kommen, als ein dummer Engländer ! »[5]

Le plus

satisfait n’était cependant pas Mussolini. La froide

raison. Nous étions à peine depuis quinze jours au Château de

Colditz que les services de contrôle du camp, soucieux de leur responsabilité à

l’égard des prisonniers redoutables que dénonçaient nos dossiers, décidèrent de

refaire eux-mêmes nos fiches anthropométriques. Dans le Grand Reich tout était,

en effet, incertain ; les complicités et les négligences les plus

inattendues se révélaient à chaque crime contre le régime, à chaque catastrophe,

et sur une échelle plus réduite, à chaque évasion de prisonnier. Or donc,

par un jour ensoleillé de juillet, dans la cour du château, une équipe de

censeurs sous la direction de leur chef, l’Oberleutnant Teiger, que son âge

avancé et son aspect décharné faisaient plus communément appeler « Trompe-la-Mort »,

s’installa derrière une table couverte de fichiers, et les nouveaux venus, dont

nous étions, furent appelés à se présenter. Nous étions

une trentaine : dix Belges, autant de Français, deux Anglais, trois

Yougoslaves et quelques Polonais qui passions à la queue leu-leu devant la

table. Trompe-la-Mort s’emparait de notre fiche, vérifiait le signalement,

déposait la carte sur la table et nous ordonnait de nous placer devant le

photographe pour qu’un nouveau cliché, reproduisant à coup sûr nos traits

réels, fût pris et collé sur la nouvelle fiche qu’un censeur subalterne

préparait déjà. Au moment

où je me faisais photographier, je pouvais, à distance et à l’envers, voir ma

fiche déposée sur la table. Je lus que mon adresse civile comportait une erreur :

le numéro de ma maison, sans doute copié d’une carte d’identité datant de

plusieurs années déjà, était un ancien numéro changé depuis. Lorsque le

photographe me libéra, m’adressant à Trpompe-la-Mort, je dis : - Herr Oberleutnant, il y a une erreur d’adresse,

puis-je la corriger ? - Certainement

Monsieur le Capitaine, me répondit-il. Ceci me

permit de prendre ma carte en main et d’y lire sous mon nom la mention « Fanatischer

Deutschfeindlich » (Germanophobe fanatique) Après avoir

corrigé l’erreur d’adresse, je rendis la carte à Trompe-la-Mort et, lui

montrant le jugement porté sur mes sentiments, je lui dis : - Il y a aussi une erreur ici. Et mon interlocuteur de s’indigner et de

dire : - Oh ! mais vous ne pouvez pas lire

cela, Monsieur le capitaine. Puis se reprenant, d’ajouter : - Et où est l’erreur, Monsieur le

Capitaine ?

- « Fanatischer » est de trop,

Herr Oberleutnant, mes sentiments ne sont que le résultat de la froide raison ! - C’est

bon, c’est bon, Monsieur le capitaine, ne dites jamais cela : c’est très

tanchereux ! Les

distractions de Monsieur le Comte. Nous avions un camarade de captivité qui nous

déroutait continuellement par sa distraction, sa désinvolture et un

comportement général de grand seigneur qui lui faisait supporter sa captivité

comme si les Allemands n’y jouaient qu’un rôle de valets grossiers qu’il faut bien supporter parce qu’on n’en

trouverait pas d’autres ! Malgré ses

soixante-trois ans et de très brillants états de service durant la guerre

précédente, le Comte de Gavre n’était que sous-lieutenant et il lui avait même

fallu beaucoup d’obstination pour être autorisé à rentrer sous les armes en mai

1940. A Colditz,

la base de notre alimentation était constituée par le contenu des colis que nos

familles et la Croix-Rouge nous faisaient parvenir ; mais les Allemands

nous interdisaient de disposer des emballages ; ainsi nous devions leur

remettre en dépôt les boites de conserves ; lorsque nous voulions en

disposer, il fallait, assiette en main, demander à l’Allemand de service de

vider dans cette assiette le contenu de la boite de fer blanc. Une exception

était tolérée pour le lait condensé : chaque prisonnier pouvait avoir en

sa possession une boite de lait dans laquelle les Allemands avaient pratiqué

deux trous avant de la remettre à son propriétaire. Lorsque la boite était

vide, il fallait la rapporter pour en recevoir une autre pleine, mais

préalablement percée des trous réglementaires.

Ainsi donc,

le Comte de Gavre, distrait et bavard, était allé au dépôt chercher une boite

de lait. Sans regarder ce qu’il faisait, parlant avec vivacité à l’un de ses

camarades, il sortit du dépôt tenant par mégarde sa boite à l’envers. Son

compagnon, se rendant brusquement compte de ce que le précieux liquide se

répandait hors de la boite, par terre et sur la tunique de Gavre, le lui fit

remarquer. Gavre ne

manifesta ni surprise, ni regrets ; il se contenta de hausser les épaules

et de dire : « L’imbécile ! il l’a percée à l’envers ». Le Comte de

Gavre était, par ailleurs, d’une activité souvent trépidante, bien que plus

orientée vers les mouvements de l’esprit que vers les travaux manuels auxquels

s’adonnaient la plupart de ses camarades. Cette

activité mentale associée à la distraction presque pathologique dont souffrait

notre camarade faisait souvent notre joie. Gavre avait

fait une partie de ses études à Oxford ; il parlait et écrivait l’anglais

aussi bien que le français et faisait preuve d’une rare érudition en tout ce

qui touche à la culture et à la politique britanniques. Il en avait conçu pour

les Anglais et l’Angleterre une estime sincère que venait exacerber, en prison,

la haine qu’il nourrissait pour les Allemands. Gavre

enseignait l’anglais à ses camarades belges et français ; il donnait le

cours dit « supérieur », ce qui était une manière comme une autre de

montrer ses sentiments ! Nos gardiens, d’ailleurs, le comprenaient fort

bien et ne se faisaient à ce sujet aucune allusion ; pour eux, Gavre était

un incorrigible anglophile. Chaque

soir, Gavre préparait dans notre chambrée la leçon du lendemain. Il s’installait

dans un curieux fauteuil fait de lanières et de toile, il s’enroulait dans une

couverture et protégeait son crâne et ses oreilles contre le froid ambiant par

un bonnet cocasse tricoté en forme de heaume. Ce couvre-chef complétait

parfaitement l’aspect très aristocratique de notre ami, qui pouvait authentiquement

suivre la trace de ses ascendants jusqu’à l’un des compagnons de Godefroid de

Bouillon.

Un certain

soir, coiffé de son bizarre bonnet, Gavre semblait chercher avec difficulté un

mot nécessaire à la traduction sur laquelle il s’acharnait. Brusquement il m’interpella :

« Decard, dites-moi, « spider », « spider », comment

donc appelle-t-on en français cet insecte qui fait des toiles d’araignée ? » Le grand

tunnel. De tous les moyens d’évasion, celui qui a été le plus

souvent essayé, et, je pense, celui qui a toujours donné les moins bons résultats,

est le tunnel. C’est en tout cas celui qui demandait le plus d’efforts, le plus

de patience et aussi la plus longue dissimulation. Mais le prisonnier qui a une

tenté de s’évader et qui a échoué recommence toujours et, en général, en

utilisant les mêmes moyens, convaincu qu’il fera mieux la prochaine fois. Creuser un

tunnel pour s’évader d’un château fort perché sur un éperon rocheux, où trois

enceintes concentriques séparent les prisonniers du monde extérieur, peut

paraître une gageure ou même, plus simplement, une histoire inventée de toutes

pièces, pour satisfaire des lecteurs avides d’aventures ayant pour cadre les

décors romantiques et leurs accessoires les plus classiques. C’est

pourtant ce qu’a tenté une équipe de jeunes et courageux officiers français sui

furent nos compagnons de captivité au Château de Colditz. Cette aventure qui

faillit réussir, dura un an. Dans ce camp, sans doute le plus surveillé d’Allemagne,

policièrement parlant, des sapeurs improvisés travaillèrent pendant plusieurs

heures chaque jour ; ils évacuèrent des tonnes de gravats et de décombres

sans éveiller, chez nos gardiens, d’autre suspicion que celle qui était l’ordinaire

de leur fonction. Il faut

expliquer qu’il n’y avait, dans l’enceinte des prisonniers, aucun espace de

terre libre : tout était pavé ou dallé, ou même tous simplement du roc. L’évacuation

des décombres ou même tout simplement du roc. L’évacuation des décombres ou

leur dissimulation étaient des problèmes sérieux ; ils furent résolus par

l’utilisation des combles et des espaces morts, entre plafonds et planchers aux

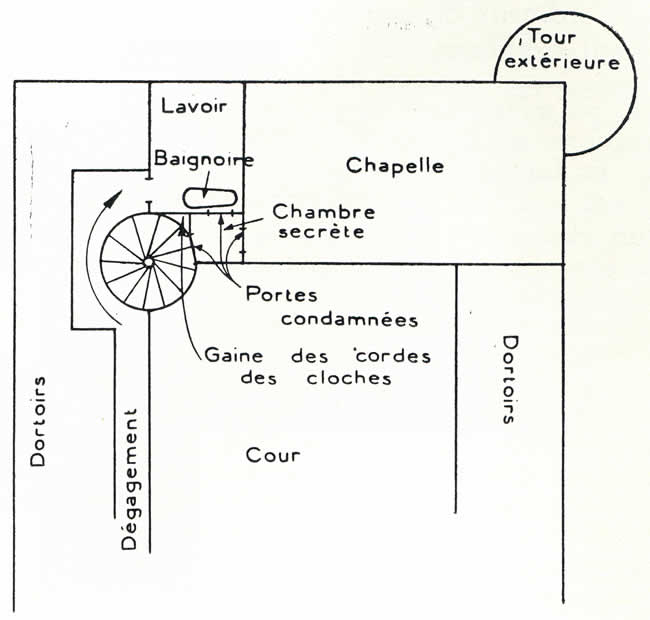

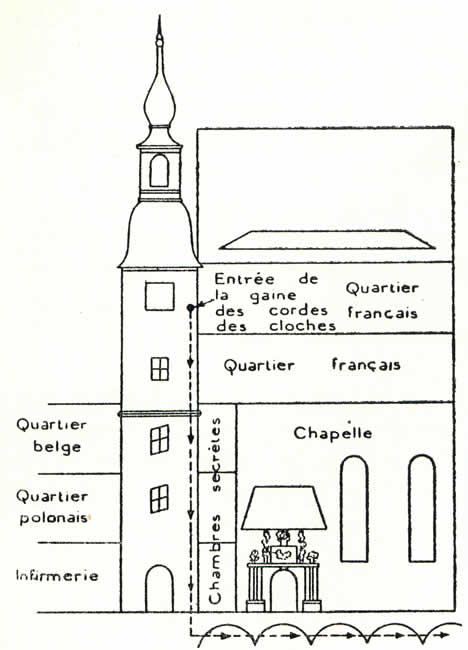

étages. L’un des petits

côtés de la cour rectangulaire du château était occupé par la chapelle, sans

doute l’un des plus anciens bâtiments de la forteresse. Bâtie sur une cave

voûtée, cette chapelle avait un aménagement intérieur bizarre qu’elle devait au

fait que le château servait, entre les guerres, d’asile de fous ; il y

avait, à l’intérieur, trois étages de galeries divisées en loges grillagées. Du

temps des fous, chaque galerie communiquait directement avec les étages de

dortoirs ; les pensionnaires pouvaient ainsi être conduits par le plus

court chemin et enfermés dans les loges d’où ils assistaient aux offices

religieux. Du côté Sud

de la chapelle, on accédait à chaque galerie par une simple porte donnant

directement sur le palier correspondant de l’étage voisin ; du côté Nord,

il fallait emprunter un couloir long de quatre mètres. Lorsque le

château devint un camp de prisonniers, l’autorité militaire estima qu’il ne

fallait qu’une porte à la chapelle : celle qui donnait dans la cour, et

tous les accès vers les bâtiments voisins furent murés. On mura même les deux

extrémités de chacun des couloirs superposés qui, du côté Nord, donnaient dans

la chapelle. Ainsi isolés, ces trois couloirs formèrent trois petites chambres

secrètes dont nous soupçonnions l’existence sans pouvoir y accéder. La tourelle

d’angle contenant l’escalier en colimaçon qui donnait accès au quartier

polonais et au quartier belge était accolée à ces chambres secrètes. Avant d’être

fondues pour les fabrications de guerre, les cloches de la chapelle se

trouvaient dans la toiture de cette tourelle. Les cordes qui naguère

actionnaient les cloches étaient encore en place et descendaient du quatrième

étage jusqu’au rez-de-chaussée dans une gaine triangulaire formée par l’arrondi

de la tourelle et les murs droits des bâtiments. Le prisonnier aime mettre le

nez partout. Un camarade français, de petite taille mais souple et rigoureux,

avait découvert que l’une des faces droites de la gaine était faite de panneaux

de bois qu’il avait fait sauter pour déboucher dans l’une des chambres

secrètes.

Cette

découverte fut l’origine du grand tunnel de Colditz. On installa

dans les chambres du premier et du second étage des ateliers pour la fabrication

et la réparation d’outils. Une nuit,

la barre de fer qui servait de rampe à l’un des escaliers en colimaçon

disparut, bien qu’elle mesurât environ vingt mètres de long. Malgré toutes

leurs recherches, les Allemands ne surent ce qu’il en était advenu. En fait,

elle avait été transportée dans ces ateliers er transformées en barres à mines

et en pieds de biche. La gaine

donnait, au rez-de-chaussée, dans un petit réduit obscur, également muré ;

un trou dans le pavement conduisit à découvrir qu’entre le pavement de la

chapelle et les voûtes de la cave, il y avait un espace vide, à moitié comblé

par des gravats et traversé par d’énormes poutres en chêne sur lesquelles

reposait ledit pavement. On savait

qu’à l’autre bout de la chapelle, les trois enceintes se confondaient en une

seule parce que le roc était abrupt. On savait aussi que ce coin du château ne

comportait qu’une tour très ancienne, inhabitable, et dans la toiture de

laquelle se trouvait une sentinelle relevée toutes les deux heures. Il s’agissait

donc, sur toute la longueur de la chapelle, de se frayer un chemin dans les

gravats accumulés entre les voûtes de la cave et le pavement de la chapelle,

puis de creuser une galerie oblique dans le grès jusque sous la tour et de là

un puits et une seconde galerie jusqu’à l’extérieur. Dans l’atelier

du second étage, on s’aperçut que la cloison condamnant le passage vers le

quartier belge n’avait qu’une demi-brique d’épaisseur ; de l’autre côté de

cette cloison était notre lavoir. Les trois baignoires qui s’y trouvaient

étaient pour nous un grand luxe ; moyennant quelques cigarettes, on

pouvait de temps en temps obtenir du cuisinier deux seaux d’eau chaude et

prendre un bon bain. Nos

sapeurs, désireux de disposer d’un chemin de retraite en cas de découverte de

leurs travaux par les Allemands, établirent dans leur atelier, derrière cette

cloison, un bélier puissant : c’était la partie de l’une des grosses

poutres de chêne qu’il avait fallut enlever pour se frayer un passage sous la

chapelle. On avait suspendu cette lourde masse de bois au plafond par deux

chaînes de telle façon que, si on la faisait balancer, elle heurtait de tout

son poids la cloison, et celle-ci n’était pas construite pour résister à un tel

choc. La gaine

des cordes des cloches dans laquelle on avait, avec les cordes, établi un petit

monte-charge, permettait assez facilement d’amener les gravats et les décombres

jusqu’au quatrième étage sans risquer de se faire surprendre par les Allemands. Le tunnel

commençait donc au quatrième étage, sous les combles et descendait

verticalement jusque sous le pavement de la chapelle ; il courait sous

celle-ci et sur toute sa longueur. La première galerie creusée dans le roc

avait atteint le dessous de la tour de garde. Tout allait pour le mieux et on

comptait qu’il suffirait encore de six semaines pour atteindre l’air libre hors

de l’enceinte du château.

Une

imprudence gâta tout : du tunnel dans la voûte, on voulut aller voir dans

la cave ; on fit un trou ; l’endroit était bien choisi, il était bien

au fond de la cave derrière un dépôt de bois à brûler. Mais une fois dans la

cave on voulut atteindre la réserve de vin des officiers de la Kommandantur et,

de temps en temps, subrepticement, on prit une bouteille. Un jour,

Mussolini découvrit le pot aux roses ; il devina l’usage qu’on avait fait

de la gaine des cordes ; mais il était trop gras, trop lourd, trop raide,

et sans doute aussi trop craintif pour s’aventurer dans le passage qu’il avait

découvert. Discrètement, il alla chercher à la caserne trois jeunes recrues d’un

modèle particulièrement léger ; deux d’entre elles devaient, par la cave,

explorer le tunnel tandis que le troisième devait se laisser descendre du

quatrième étage par la gaine. A ce

moment, nos sapeurs n’étaient heureusement pas dans le tunnel proprement dit,

mais dans leurs ateliers. Alertés par des guetteurs, ils font manœuvrer le

bélier. La cloison s’effondre et ils disparaissent dans le camp avant que les

Allemands n’aient pu les identifier. Une chose n’avait

pas été prévue : notre ami le Comte de Gavre prenait paisiblement son

bain, lorsque la cloison s’effondra brusquement sur lui. Avant qu’il ait pu se

rendre compte de ce qui arrivait, les sapeurs français avaient passé comme des

ombres et le jeune soldat allemand qui les poursuivait ne trouva plus que Gravre

nu comme un ver, sauf le couvre-tête en forme de heaume qui ne le quittait

jamais, même au bain ! Gavre, remis de son émotion, exprima sa pensée et

dit « Je ne trouve pas ça drôle du tout ! »

Mussolini

arrivant sur les lieux voulut au moins une victime et notre noble ami, très

simplement vêtu, dut, malgré ses protestations, l’accompagner jusqu’à « L’Evidence ». Il fut d’ailleurs

rapidement mis hors de cause. La stupeur

des Allemands devant cette découverte inattendue faisait plaisir à voir. Tous

les jours des autorités venaient se rendre compte de l’importance des travaux ;

on fit venir un savant architecte archéologue de Dresde qui évalua à vingt-cinq

mille marks la dépense nécessaire à la réfection du sol de la chapelle et à

celle des plafonds qui s’effondraient un peu partout sous le poids des gravats.

Comme on n’avait pas pu mettre la main sur les coupables, on décida de retenir

un cinquième de la solde de la solde des prisonniers jusqu’à ce que la somme de

vingt-cinq mille marks fût réunie. Cette

punition collective et arbitraire provoqua chez les prisonniers une vive réaction.

Les doyens de chaque nation de réunirent en collège et décidèrent d’adresser à

l’autorité allemande d’énergiques protestations. Je crois me

souvenir du contenu de celle dirigée par le Colonel Desmit, doyen des officiers

belges ; elle rappelait que la Convention de Genève interdit les sanctions

collectives pour les fautes individuelles ; elle signalait que les

Allemands n’avaient qu’à s’en prendre à eux-mêmes s’ils n’avaient pu se saisir

des coupables ; elle rappelait qu’il est normal et presque un devoir pour

les prisonniers de chercher à s’évader, tandis qu’il est du devoir des gardiens

d’exercer sue ces mêmes prisonniers une vigilante surveillance ; en

réalité, elle impliquait avec humour que si des coupables devaient être

trouvés, il fallait les rechercher chez les gardiens, puisque, pendant des

mois, ils avaient manqué de vigilance et qu’au moment de la découverte, ils

avaient laissé les sapeurs s’échapper. Cette

protestation était bien dans l’esprit frondeur du château de Colditz ;

nous eûmes un réel plaisir lorsque son texte nous fut communiqué, mais nous n’avions

naturellement aucun espoir de la voir aboutir. Chaque semaine on nous diminuait

notre solde de quelque dix marks ; un jour les vingt-cinq mille marks

furent atteints et on n’en parla plus. Puis on nous changea de camp et nous

allâmes à Lübeck. Nous y

étions depuis quelques semaines lorsque nous fûmes avisés que l’on nous

remboursait « les prélèvements indûment faits sur notre solde à Colditz ». C’est ainsi

que je fis, bien malgré moi, quelques économies.

[1] Jamais ne Désespère... Anecdotes de captivité militaire en Allemagne 1940-1945 racontées par Henri Decard et illustrées par Jean Remy officiers de réserve de l’Armée Belge. – Librairie Parchim (Marcel Vanden Borne) 57bis, Rue du Sceptre, Bruxelles - 1951. [2] Oberfeldwebel : premier sergent major dans l’armée allemande. [3] Gefreiter : caporal dans l’armée allemande. [4] L’ « Evidence » était un local situé dans la cour et où devaient se présenter les prisonniers que l’autorité allemande désirait soumettre à un interrogatoire. [5] J’ai dix-huit ans de service dans la Wehrmacht, et pour tromper un vieux sous-officier allemand comme moi, il faut autre chose qu’un bête Anglais ! |

© Maison du Souvenir. Tout droit réservé. ©