Maison du Souvenir

Maison du Souvenir

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Comment nous rendre visite

-

Comment nous rendre visite

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Le comité

-

Le comité

-

![]() Nos objectifs

-

Nos objectifs

-

![]() Articles

Articles

![]() Notre bibliothèque

-

Notre bibliothèque

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Photos

-

Photos

-

![]() Signer le Livre d'Or

-

Signer le Livre d'Or

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

|

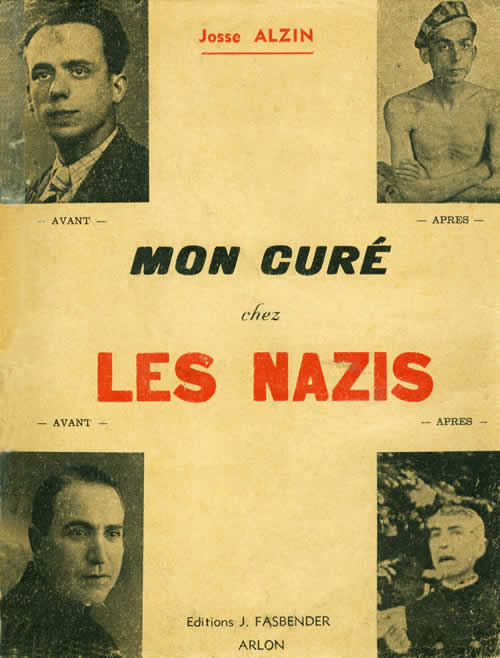

Mon curé chez les Nazis[1]

« Nous avons connu la souffrance par la maladie, empoisonnement de

sang et pneumonie, par les tortures, ainsi que par la faim ; mais tout cela,

nous l'avons subi pour que grandisse la Belgique, Unie, Libre et Indépendante. » (Abbé LALOUP) « Il faut être passé par là pour se rendre compte de ce que

peut-être, en plein vingtième siècle, une journée entière de torture. » (Abbé FROIDURE) « Nous revenons las,

fatigués, épuisés, vidés, mais nous rentrons forts. Oh ! ces

chères âmes des prisonniers rentrés, ayez-en pitié et gardez-les sur les

sommets où elles se sont élevées. » (Père LELOIR) J'avais

juré de ne pas écrire une ligne sur ma captivité. Livrer complaisamment les

tourments et les chutes de sa marche au calvaire, pourquoi ? Faire monter plus haut

encore la flamme de la haine entre les peuples ? Notre religion n'aime pas

la haine. S'enfiévrer de rancœur et appeler les vengeances ? Non. Avant tout secouer

tout et revivre. La vie paroissiale, l'apostolat de la plume ; déjà les

éditeurs me harcelaient sur d'anciens projets. Ceux qui n'ont pas été

forçat, me disais-je, pourront-ils d'ailleurs nous comprendre ? Mais aujourd'hui que je me

débats, sur ma couche, avec les traces perfides dans mon sang, dans mes os, des

maladies contractées là-bas, je pense à mes frères d'infortune. Et j'apprends par des

entrefilets de journaux, et par des lettres, que certains manquent de tout, ont

bien touché leurs premiers billets mais regardent avec angoisse l'avenir. Quand

leurs trois indemnités seront avalées, par un peu de suralimentation, personne

ne s'occupera plus d'eux. Or beaucoup d'entre eux ne

pourront plus travailler, mordus pour toujours par la longue faim, le typhus,

l'œdème, les furoncles, la dysenterie. On se lasse d'avoir pitié. Les premiers jours on

court chez les rescapés. Les plus larmoyants sont ceux qui ne reviendront pas.

Les autres se précipitent avec leur petit cadeau. Huit jours après le bagnard

allongé, desséché, désincarné, manquera peut-être du nécessaire. C'est pourquoi j'ai résolu

d'écrire ces pages et de les vendre pour venir en aide aux plus malheureux que me

signaleront des amis ou les organisations fondées pour cela. Je n'écris que ce que j'ai

vu. D’autres ont vu davantage

et souffert plus que moi. Pour moi, sans passer par « d'atroces mutilations » comme

on l'a dit par erreur, j'ai saigné sous la terreur nazie, en mon corps, mon

cœur et mon âme. Si le ciel a eu pitié,

c'est à cause du réseau de prières qui m'a entouré sans cesse. Et c'est peut-être parce

que Dieu a jugé que ma journée n'était pas finie, que je devais encore livrer témoignage.

Témoignage de foi, témoignage de charité et de patriotisme. Aidez-moi à le faire.

Votre récompense est assurée. Josse ALZIN. I LA CROIX SUR LA MAISON Cauchemar du 4 juillet 1944 ! En une des journées les plus sereines de l'été commençant. Mes paysans faisaient leur sieste avant de reprendre le défilé des charretées de foin titubantes. Les colombes jalonnaient les faîtes des toits brûlants. Il y avait pourtant comme une terrible et générale conjuration des choses, jusqu'à cette cachette beaucoup plus sûre qu'on eût pu-choisir pour se terrer et qui demeure inviolée. Le presbytère est facile à reconnaître. Maison haute aux façades dominées d'une croix et se dressant au front d'une pente où sont assises une cinquantaine de maisons. Dans cet asile se rencontraient, se restauraient depuis de longs mois en toute sécurité les gars du maquis, isolés ou en groupe. De là partaient pour la grande forêt, ou pour les vieux châteaux où on avait installé des « centrales », vivres, vêtements, ustensiles de cuisine, mots d'ordre, 1ivres, etc., etc. Dans cette maison entre le chemin et les vergers on était à l'aise pour des rencontres avec des chefs de diverses organisations patriotiques ; par derrière on pouvait gagner tout de suite les bois ou une petite route déserte. Deux réfractaires logeaient depuis quelque temps au presbytère, l'un qui était « quelque chose » dans l’Intelligence Service ; l'autre un cadet de la Marine polonaise, qui avait de beaux états de service déjà dans la Résistance française. C'est à celui-ci qu'on en voulait. Il vint d'abord le visiteur aimable, blond, cheveux ondulés, qui accepte une cigarette et se dit chargé d'une mission pour celui que vous cachez. Apparition derrière laquelle tout initié devait voir, hélas, hélas, l'ombre de quelque dénonciateur. La ruse étant déjouée et le visiteur éconduit, l'auto de la Gestapo arrêtée plus loin, se rua vers le presbytère qui fut assiégé et entouré de revolvers braqués. Les hurlements, les coups, les fouilles, le pillage de la cave au grenier, les menaces de mort, enfin l'enlèvement du pasteur et des deux jeunes gens, menottes aux poings, programme connu. Départ pour les interrogatoires et les tortures, puis pour la prison, le tribunal, et les camps, je le savais. Derrière moi, ma paroisse, ma maison calme, mon vieux père et les miens, mes manuscrits éparpillés, les armoires vidées. La douleur est plus lourde que les mots. Le jeune Polonais enchaîné à moi et moi-même nous gardions le silence. Sans nous concerter nous disions peut-être la même prière. Pas pour nous-mêmes. II MENACES, PROMESSES ET MATRAQUES Le premier interrogatoire que je subis, le soir même, voulait être déjà une instruction en règle. J'appris que j'avais prêché contre le Grand Reich et son Führer, même à l'I.N.R. et les pièces étaient là : mes causeries radiophoniques sur le véritable « axe du monde » ! Que j'avais monté ou fourni ou caché un poste de radio clandestine. Que j'avais caché des centaines de réfractaires dont je connaissais le chef si je ne l'étais moi-même. Que j’avais un dépôt d'armes et commandé ou organisé le meurtre de plusieurs Rexistes. L'instruction était vraiment piquée des hannetons. On me laissait d'ailleurs à peine le temps de répondre. Les premiers mots à peine formulés, je recevais en pleine face un soufflet formidable ou bien un coup de poing sur la tête. Ce ne fut pas long le premier soir ; on me promit pour le lendemain un interrogatoire en règle ; on me donna l'assurance que je parlerais, qu'aucun de ceux qui étaient passés par ce que je verrais le lendemain n'avait pu se taire. Un grand colosse à la tête noire de jais, pommadé, mais au visage en vraie porte de prison. Il me tira par les cheveux ; « tout cela va être raccourci » vociféra-t-il, m'arrachant une touffe dans ses mains d'étrangleur. Il ajouta : « Et dons quelques jours ce sera le K.Z. » (Il prononçait : KaTsett). J'ai deviné qu'il voulait signifier par là le camp de concentration. Je savais que les camps de concentration étaient les pressoirs des vengeances nazies. Je ne savais pas que nous y serions condamnés à une mort lente. Je crois en effet que si la guerre avait dû se prolonger longtemps encore, la proportion des morts déjà si atroce eût été épouvantable. Et l'on me conduisit en cellule après un coup de téléphone à la prison : « Avez-vous une écurie libre pour un curé ? » Je ne redoutais qu'une chose : être seul en cellule. Je fus préservé de ce malheur et rencontrai de bons compagnons d'infortune. J'eus même la joie d'apprendre que dans la cellule d'en face, se trouvait claustré mon ami polonais. Il l'apprit de son côté et hardi comme il l’était, il eût tôt fait d'établir entre nous un petit courrier. Deux jours après, ayant changé de cellule et d'étage, il risqua sa vie pour venir me commander une messe à cause de son départ prochain pour l'Allemagne, et sa décision de s'évader dès que possible ; ce serait la troisième fois. Les repas en cellule étaient satisfaisants : la Croix-Rouge et le Secours d'Hiver s'en chargeaient. Nous avions des 1ivres de prière et même l'un ou l'autre livre de lecture clandestin, des jeux de cartes, de dames et d'autres, confectionnés par les prisonniers ; tout cela devait s'évaporer dès qu'un pas allemand annonçait une visite. Nous avions même des cigarettes. On ne pouvait en fumer que durant la promenade en rond à la cour, mais que de cellules où l'on fumait nuit et jour. Une pierre de silex suffisait et un peu de celluloïd gratté sur la brosse à dents ; bien d'autres ruses nous procuraient la flamme. La flamme spirituelle n'était pas trop vacillante. Chapelet dévot tous les jours. Bonne entente cordiale. Bon moral. Les premiers jours seuls furent sombres et douloureux. Plusieurs après-midi successifs d'interrogatoire, de coups, de tortures. La matraque de caoutchouc mou, celle de caoutchouc dur, les nerfs de bœuf, les martinets de cordes et ceux de fil de fer à pointes, les piques d'acier qui tombent on ne sait d'où, des trappes qui s'ouvrent et font tomber votre corps nu et endolori dans une cuvelle immense d'eau glacée, etc., etc. Je n'ai pas connu les poulies et les pendaisons par les pieds mais dans la chambre noire à peine éclairée d'une petite ampoule bleue, j'ai dû hurler deux fois sous des tentatives de tortures sadiques que les bourreaux me promettaient de reprendre. Ces séances coupées de questions et de tourments duraient environ quatre heures. Un soir où j'avais particulièrement été mis à l'épreuve, on me reconduisit languissant, délabré au bureau de l'interrogatoire. L'atmosphère avait changé. Je vis un personnage doucereux, qui parlait excellemment le français. Il me dit sans sourciller, sans reprendre haleine, et sans attendre que je me remette de mon ahurissement : « Asseyez-vous dans ce club ; Monsieur le Curé, on vous a bien malmené ... Prenez une cigarette. Vous ne fumez pas ? Un petit verre ? (Le geste suit l'offre ; deux verres s'avancent.) C'est un excellent petit cognac... Remettez-vous, vous en avez besoin... Faites-moi confiance, je ne suis pas un bourreau et je désapprouve les tortures... Vous préférez peut-être un verre de Bourgogne ?... Non?... Alors, écoutez-moi... Parlons d'homme à homme. « Je respecte les prêtres ; c'est pourquoi je veux qu'entre nous s'exprime non la haine mais la raison, l'humanité... Ecoutez ... La parole demeurait rapide, me donnait presque le vertige à cause de mon affaiblissement et de l'inflammation qui commençait comme chaque soir à cuire dans mes bosses bleues et rouges et dans mes veines presqu'à nu. « Nous sommes convaincus que vous ignorez ce qu'on voulait savoir de vous... Vous n'êtes ni un chef ni l'ami d'un chef du maquis ou de l'Intelligence Service... mais je vous propose et vous conseille de répondre très franchement à cette unique question : Et la question fut jetée avec précipitation tandis que deux yeux devenus durs s'avançaient : – Qui est Freddy que vous avez reçu un jour chez vous ? Il ajoute avec trop de hâte : – Dites son nom et vous serez libéré. Jugea-t-il tout de suite à mon impassibilité qu'il avait fait un pas de clerc ? Il dit encore : – Vous ne croyez pas à ma promesse ? Il se leva, se mit à taper : Je rédige votre papier de libération... Réfléchissez… Voulez-vous réfléchir jusque demain ? Ici éclatait sa naïveté. Je l'avais cru plus habile. Il me fit reconduire en auto avec un cigare en poche, que je jetai sur le seuil. Je sens encore dans le dos sa grosse main d'hypocrite sur nourri me donnant une tape comme à un veau stupide qu'on mène à l'abattoir. – Comment peut-on avoir le courage de se taire sous les coups ? me demande-t-on. La volonté qu'anime une certitude peut faire des miracles. Plus ils frappaient, plus j'étais convaincu qu'ils n'avaient rien découvert de précis. C'est tout ce que je voulais savoir. Beaucoup de ceux qui ont passé par les tortures disent que le plus dur fut de découvrir chez des hommes des instincts et une cruauté auxquels malgré tout on ne veut pas facilement croire. – Comment peut-on être si cruel ? Qui donc a empoisonné cette race ? J'ai trouvé la réponse. Il y a dans le vocabulaire allemand un mot affreux, que ne possède aucune autre langue : « Schadenfreude ». Joie qu'on éprouve de souffrir. Atroce volupté des hommes d'infliger des douleurs à d'autres hommes. Et la vie de cellule continua plus calme. Le lendemain du dernier soir de torture, comme si le ciel voulait mettre un baume sur mes blessures, je reçus une valise autel. Je fus enveloppé soudain d'une sorte de bouffée surnaturelle. Une telle joie après un tel calvaire ! Le lendemain à l'aube, je dus réprimer les battements de mon cœur, les tremblements de mes doigts ; le Seigneur était parmi nous, tous communièrent. Plus tard je devais éprouver une émotion plus vive encore, lorsqu'en pleine infirmerie du camp de Hambourg je tins entre mes doigts une custode d'hosties consacrées. C'était plus que la visite de l'ange à l'apôtre Pierre dans sa prison. Chacun de nous pouvait recevoir tous les quinze jours un paquet de linge et remettre du linge à laver. Emoi indicible du premier colis venu de la maison. Chaque objet semblait chargé de tendresse. Et avec quelle fièvre on cherchait les lettres clandestines sur papiers à cigarettes collés bout à bout et cousus sous les boutons. Billets relus dix fois ; on les rebuvait goutte à goutte. Un ami me montra un jour son livre de prières où il avait écrit en piqûres d'épingles ses impressions devant les photos chères. Il fut plus tard condamné à mort et son 1ivre est retrouvé. Quelle relique ! A mesure que finissait l'été, nous apprîmes les bonnes nouvelles des victoires alliées en France. Nous nous raccrochions évidemment à toutes les raisons imaginables pour espérer ne pas partir vers l'Est. Chaque avance alliée, nous la savions aussitôt par nos sources secrètes d'informations. Et c'était chaque fois comme pour le voyageur, un tournant derrière lequel il croit devoir toucher au but. Et quand le canon tonna tout près, la confiance gonfla le cœur des plus pessimistes. Et quand avec précipitation on nous rassembla tous les 105 dans le grand hall du rez-de-chaussée, l'abbé Edouard Adam me chuchota : Les Alliés sont aux portes d'Arlon. Quatre jours après, nous devions débarquer à Neuengamme. III ESCLAVES EN ROUTE VERS L'INCONNU. 30 août entre midi et soir. Au déport d'Arlon, nos papiers nous suivirent. Nous avions tous la même fiche : « Bon pour le travail ». Tous forçats, tous destinés à la tonte des cheveux, au dépouillement de toutes choses, au travail forcé, à la faim. Nous ne savions pas tout cela. Entassés dans les camions, nous vîmes notre convoi nous entraîner vers Bastogne, « On va nous laisser à Liège ! » Nous n'osions nous interroger. Nous portions tous au fond des yeux l'espoir fou des jours d'avant et qui commençait à vaciller. D'autres avaient dans le regard encore la face de ceux qu'ils avaient vu arracher avant l'aube à la cellule pour les conduire au poteau. Pour ma part, je verrai devant moi, toute la vie, le visage terrifié et serein à la fois de mon ami Barthélémy que j'avais préparé à la mort tout en faisant croître encore en lui l'espoir, puisqu'il restait de l'espoir. Arrivée à Bastogne. Arrêt interminable. Enfin les camions font le tour de la Place du Carré et prennent la direction de Marche. La nuit tombe. L'incertitude nous empoigne. Certains affirment encore qu'on demeurera en Belgique en quelque prison centrale. D'autres : On va nous conduire à Breendonk. C'est un camp de la mort. De temps à autre, les camions malodorants et cahotants s'arrêtent. On peut descendre une seconde, mais rester au bord de la route. On eût pu s'enfuir dans la pénombre des bois. C'est la naïveté qui nous en a empêchés : « Pourquoi exposer sa vie ? La guerre va finir ». Marche. Namur. La nuit noire. Une triste pluie fine. On nous entasse dans un passage souterrain entre les quais. C'est là qu'on passera la nuit ; assis sur les valises, rognant les provisions du bon colis « Tempels » que des mains de miracle ont confectionnés la nuit avant notre départ de la prison. C'est le lendemain que nous fîmes connaissance avec de vrais S.S., hargneux, vengeurs. Avant de

prendre place dans le train qui allait nous emporter, il fallut vider ses

poches. Mon bréviaire et mon vieux chapelet aimé comme une relique furent jetés sur le quai et piétinés avec

rage. On ne nous laisse qu'un quignon de pain

pour durer environ deux jours. Rien d'autre. Tout le reste fut jeté on ne sait où.

On n'en devait plus rien retrouver. Alors

nos mauvais wagons à bestiaux où nous étions installés sur la paille roulèrent interminablement,

s'arrêtant parfois interminablement aussi en pleine campagne, puis repartant en

grinçant dans la nuit. Nous reconnûmes enfin le Pays Noir. Nous

avions emmené de Namur les captifs de la prison de cette ville. Nous allions drainer aussi ceux de la prison

de Charleroi. On évacuait donc toutes les prisons. Peu rassurant. A Bruxelles on chargea les prisonniers de

Saint-Gilles, à Anvers ceux de la prison de la ville et des prisons des deux

Flandres. Nous ignorions tout cela dans notre wagon

bouclé. Nous le savons maintenant. En nous hissant vers la lucarne, nous

pouvions seulement constater que notre train était un bien long et lent serpent

et s'allongeait de plus en plus. Aux arrêts on entendait bien les

vociférations, les allées et venues, mais sans comprendre. Renoncer à comprendre, c'était la devise

que nous étions forcés dès lors à faire nôtre, nous qui n'étions déjà plus du

nombre des hommes libres ni des civilisés. Au départ d'Anvers le convoi d'esclaves comptait

une cinquantaine de wagons. Nous dévions passer à Esschen,

Breda, Tilburq, dormant dans le wagon, ne recevant ni

eau ni supplément de nourriture. Le premier septembre nous traversâmes la

gare d'Eindhoven et roulâmes vers Venlo pour quitter les riants Pays-Bas plus

tard et approcher du sinistre Reich. Le

doute n'était plus possible. Et lorsqu'enfin on nous gratifia d'un seau d'eau

pour tout le wagon, nous eûmes devant nous des S.S. armés jusqu'aux dents et

nerveux. Des coups de feu environnaient le train

sans cesse, soit pour nous faire peur, soit pour tirer sur l'un ou l'outre prisonnier

qui tentait une évasion. On a dit que dix ou onze furent abattus en

route. Et certains d'entre nous disaient tout haut que notre voyage se

terminerait pour tous par un coup de feu dans la nuque. Une nouvelle nuit dans le wagon. Nous

nous enveloppions dans nos manteaux et nous nous étendions sur la paille

sordide. Et notre dernière pensée avant de sombrer dans un abrutissant sommeil, allait

vers les nôtres. Notre cœur se gonflait de tendresse pour ce que nous avions

quitté. Déjà des confidences m'étaient faites dans

le soir. « Je voudrais me confesser, monsieur le Curé ». – « Je n'ai pas assez estimé

la vie chez soi ». – « Nous n'avons pas été assez chrétien dans nos paroisses

». – « C'est maintenant seulement que j'aime ma femme et mes petits réellement

». Couché entre Raphaël Sindic

et l'abbé Adam, je rêvai de dîner d'accordailles, car le petit Polonais arrêté

et ligoté avec moi le 4 juillet avait trouvé chez moi son pain, du travail

patriotique... mais aussi son étoile. Et le beau rêve se poursuivait. Je

bénissais les jouvenceaux. Je bénissais mes paroissiens que je voyais emplir l'église

toute embaumée d'irréelles fleurs. Je chérissais cent fois plus que naguère mon

petit peuple. J'étreignais les tout petits et... guérissais les malades. Arrêtons-nous

là. Mes compagnons avaient eux aussi de ces

visions projetées dans l'imagination par le cœur ému, déchiré. Et le long train avec sa charge

d'esclaves s'enfonçait en Allemagne. Des problèmes pratiques urgents se posent

pour des gens enfermés, celui des besoins naturels par exemple. La consigne fut

: Dans le fond à droite, un petit trou entre deux planches. Dans mon wagon se trouvaient la plupart

des otages d'Arlon, l'abbé Origer entr'autres,

qui apportait dans l'épreuve les allures affables, la bonté des mots qui

étaient dans sa nature. Nous jurâmes de faire l'impossible pour

demeurer groupés, mais nous devinions bien un peu l'étendue de notre candeur. Enfin dans un tôt matin froid sous une menue

pluie glacée, nous fûmes débarqués à Neuengamme. Etait-il quatre heures du matin ? Moins

encore peut-être. Avions-nous séjourné dans ce wagon trois jours ou trois mois ? Des doubles rangées de soldats armés et

hurlants, dont plusieurs s'élançaient sur nous pour nous précipiter hors du wagon

et nous pousser en rangs. Une vraie tornade de rugissements gagnait

un wagon après l'autre. L'air vif nous réveille, nos habits étaient

couverts de fétus de paille. Dans le hourvari des braillements de tous

ces fauves, je ne saisis que ce sarcasme à la vue de nos six soutanes : « Na, da sind ja die Heilige auch dabei ! » Nous étions fixés. IV NEUENGAMME, PLAQUE TOURNANTE DE LA

MORT. C'est de Neuengamme que des milliers de

bagnards partirent vers leur destin de mort. D'autres milliers venaient échouer

à leur point de départ pour y être rôti. Quand on débouchait sur la Place des Parades

à Neuengamme, on se croyait dans un camp de plaisance ou dans un camp-sana. Le

grand crématorium semblait un temple. Une propreté incomparable sur l'immense

pavé ; tout autour, des baraquements aux fenêtres fleuries de pétunias. Au-dessus

un vaste ciel d'un bleu un peu pâle où tourne de temps à temps, lentement, un

épervier. Tout près une longue baraque, occupée par

des Français qui ont gardé par un arrangement avec Vichy, leurs habits, une

relative liberté de circuler, et la dispense du travail forcé. Nous voyons déambuler parmi eux des prêtres

et des religieux en soutane et, un espoir naît en nous ; on nous laissera peut-être

notre habit. On nous cite et on nous montre Monseigneur

Bruno de Solages et d'autres personnalités. Et nous voici enfin versés à flots dans une

immense salle souterraine, où il n'y a ni place pour s'asseoir, ni eau à boire et

où nous demeurerons des heures et des heures, Belges, Hollandais, Français, Russes,

Polonais, Danois. Les uns ont des provisions, les autres n'ont

rien. Peu à peu, sous le mot d’ordre : « Ils prendront tout » véritable charité fraternelle éclate. On peut obtenir partout des

biscuits, des confitures, du pain,

du saucisson, des fruits.... Nous nous mettons à engouffrer toutes

ces merveilleuses choses que les tendresses des mères, des épouses avaient

serrées dans les va1ises et les colis. Il y eut trop de vivres et trop de

douceurs. Bientôt l’on vit

traîner à terre les restes de cette orgie. On ne pouvait plus manger et

beaucoup ne voulaient rien laisser aux Allemands, jetaient plutôt les gâteaux à

terre et les piétinaient. Un officier bedonnant qu'on nous dit être

le grand chef de Neuengamme traversa tout-à-coup la salle et s’écria : « C'est une grande gochonnerie ! » Nous mourrions de soif et de fatigue ; cela

ne l'intéressait pas. Enfin avant le soir, nous fûmes tondus, dépouillés,

douchés, habillés de guenilles et chaussés de sandales de bois. Puis dirigés

vers nos blocs. C'étaient des baraquements à box étagés

où l'on dormait à quatre. Pas de travail les premiers jours. On fit

connaissance. On

rencontra des juges, des notaires, des banquiers, des artistes, de jeunes et de

vieux prêtres, l'un de 70 ans, un jeune époux arrêté au lit d'hôpital où sa

femme accouchait, un autre au chevet de sa mère mourante, des avocats, des

industriels, des martyrs de la Gestapo qui me montraient leurs dents cassées,

les ongles de leurs pieds arrachés. Une fraternisation intense, ardente s'établit.

On forma des groupes de priants. Nous portons en nous tous les autres hommes,

nous l'oublions trop. C'est dans l'angoisse, la souffrance supportée ensemble

que nous sommes soudain éclairés d'un soleil que nos yeux ignoraient. Dès les premiers jours, en effet,

commença notre détresse que nous ne devions réaliser que peu à peu, station par

station. – Privation du corps, de l'esprit, du cœur. – Alanguissement fatal des âmes par la

carence de tout secours spirituel. – Dépouillement de toutes choses, les

mouchoirs de poche même étant inexistants. – Souffrances à venir, imminentes, du corps

dans de telles conditions, car dès les premiers jours nourriture insuffisante. – Angoisse perpétuelle sur son sort et sur

le sort des siens dont on sera toujours sans nouvelles. Seul le lien de la charité pouvait faire

circuler comme un sang de mystère dans notre être qui allait se vider

lentement. Il nous fut possible en effet de rester ensemble

ces premiers jours, les amis du pays d'Arlon et d'autres amis Belges. On s'imagine ce que peut représenter en

de telles circonstances de vie le commerce intellectuel, les échanges d'idées, de

confidences, de projets, les mots pour rire. On se félicitait mutuellement pour son

accoutrement ; l'un de nous, un prêtre, portait un costume vert et brun où l'on

dénombrait exactement cinquante six grandes pièces. Cette vie, qui était supportable, à part

les désagréables « Aufstehen » à la matraque, et les

longs appels sur la Place sous les flots d'une musique stridente, ne devait

durer qu'une dizaine de jours. V LOS ! LOS ! TRAVAILLER OU MOURIR ! Nous étions passés aux douches. On nous

avait vêtus du costume zébré. Et surtout nous étions devenus des

numéros. Ce que nous portions de plus précieux sur nous, à ne pas perdre sous peine

des pires sévices, c'était notre carré de zinc-matricule suspendu au cou. Les prêtres allaient être employés aux mêmes

travaux que tous les forçats ; on ne les reconnaîtrait d'ailleurs à aucun signe. Nous voici prêts. Nous n'avons plus qu'à

attendre notre destin. Nous portons des galoches dont le dessus

est de toile. Certaines sont rapiécées déjà ou raccommodées avec des bouts de

ficelle. Et nous voici sur la route, gagnant à marches

forcées quelque but qu'on a bien soin de ne pas nous dire. Nous marchons par rangs de cinq, et bientôt

les pieds qui ne peuvent se plier nous font mal sur ce chemin mal pavé. Sommes-nous trois cents ? cinq cents ? Tous ceux du pays ont pu rester ensemble et

c'est un soulagement. Nous n'avons pas mangé avant de partir.

Il est midi passé. Rien dans les poches. Sous les pommiers bas qui longent la route

gisent dans l'herbe rase quelques fruits. Les plus hardis se baissent. Un coup

de matraque ou de crosse et l'ordre de rejeter à terre ce qu'ils ont ramassé. Enfin, après plusieurs heures de marche épuisante,

nous voici débouchant sur l'Elbe. Un petit débarcadère. Un vieux bateau qui

nous prend sur son pont où nous devrons rester debout sans bouger. Jusqu'où ? Ne jamais poser de questions. C'est le crépuscule quand on nous fait débarquer

à Hambourg. Aurons-nous quelque chose à nous mettre sous

la dent ? Certainement ! disent les optimistes. Tout est prêt pour recevoir

tant d'hommes ! Rien, rien, rien n'était prêt. Ni la table,

ni la couchette. Un colosse à torse nu ; matraque en main,

nous reçut dans un des immenses greniers des entrepôts d'Hambourg. On voyait traîner des paillasses, il y avait

quelques rangées de lits-cages et d'autres bois de lits qui se chevauchaient dans

les coins. Un doigt de poussière sur toutes choses. Nous voulions manger. Le colosse Paul,

chef de bloc, répondit : Celui qui n'a pas de lit ce soir couchera tous les jours

sur le sol. Il fallut garnir les cages de planches, chercher

des sacs à paille, les remplir, défendre son bien contre les Russes et les

Polonais, chercher à faire groupe. Tout nous réussit assez. Et quand la nuit tomba, nous pûmes mordre

dans du pain et même du saucisson. Mais, et c'était bien allemand, on nous avait

dit que nous pouvions consommer tout. Le lendemain matin, on nous donnerait une

nouvelle ration. Le lendemain, ceinture jusqu'au soir. C'était

un dimanche. On nous dispensa du travail. Par exception. Nous fîmes connaissance dans le grenier-bloc

de ces ersatz d'S.S. à ration double et triple de soupe et de pain : les «

capos ». L'un d'eux circulait parmi nous, nous commandait

déjà, se disait très juste et très bon. Un « capo » était une sorte de contremaître,

de surveillant. Certains étaient des brutes consommés, tous Allemands, cela va

sans dire. Ils étaient mis à notre tête par les S.S. qui jugeaient qu'entre eux

et nous on ne pouvait placer mieux que des prisonniers de droit commun, criminels,

parricides, pédérastes, bandits. C'est au travail que nous allions

surtout subir leur hargne et leur comportement de dégénérés. Et il faut se

refuser à parler de leurs habitudes morales, des faveurs ou châtiments dont

furent l'objet auprès d'eux les jeunes Russes de seize et dix-sept ans. Le lendemain, départ en commando de travail.

Si nous eûmes la chance de rester en groupe pour ce travail de déblayement de

magasins du port bombardés, ce furent cependant des semaines bien dures qui

rongèrent peu à peu nos belles forces. Longue marche le matin pour aller au chantier

; autant le soir pour rentrer. Rien à manger à midi. Des semaines et des semaines, nous n'avons

rien vu d'autre que des bouts de murailles poisseuses de fumée, de suints, de

brume... Des heures et des heures tous les jours nous

n'avons reniflé que des odeurs insidieuses de phosphore mouillé, de soies pourries,

de produits alimentaires carbonisés, de rouille, de cendre et de vert de gris.

Le travail était forcé, harcelant. Défense de redresser l'échine ou de poser la

lourde brouette. Défense de bavarder. Les matraques étaient toujours levées. Un

grand chef S.S. était venu hurler au bloc : « Travailler ou mourir ! » L'Elbe passait non loin, mais nous l'avons

vu rarement refléter le soleil. Malgré cela faisant la chaîne de

ferrailles ou de briques, il nous arrivait de chanter comme fauvette au vent.

Et je pense au cher avocat Laroche que je ne pourrai jamais oublier, au jovial Sittinger qui jurait d'être à la kermesse dans ma paroisse

en novembre. A l'aller et au retour sous la rosée, le

brouillard ou la pluie battante, nous nous arrangions pour nous grouper et dire

le rosaire. Ainsi si nous étions traités comme des bêtes,

à ces moments-là nous nous sentions enfants de Dieu. Le partage du pain et du soupçon de margarine

soulevait des inquiétudes et suscitait des incidents. Si cela semble puéril, il

faut s'imaginer notre mentalité d'homme à ventre creux. Quand on nous disait : Ce soir boule à cinq

et non à quatre, c'était une catastrophe. Notre ordinaire se composait en général d'une

soupe et d'une tranche de pain de six à huit cm. d'épaisseur avec un menu

morceau de margarine qui s'éclipsait d'ailleurs parfois. De temps en temps, une petite cuillerée de

confiture de betteraves s'y ajoutait et nous réjouissait. C'était tout pour les vingt-quatre heures.

Nos bourreaux savaient bien que peu à peu le moral le plus solide peut fléchir

à cause de la détresse physique, de la dégradation corporelle. Nous voilà donc désormais bien claustrés

dans une vie horriblement vide. Tous nos goûts, tous nos besoins, tout cela est

balayé. Nous allions souffrir beaucoup plus encore.

Et pourtant, Camps d'horreur, oui, mais aussi montagnes d'expiation où pouvait

se renouveler la jeunesse de quelques hommes sincères qui retrouvèrent leur âme

ailée. VI UNE SOUPE DE PLUS, MAIS : LA BOUE, LES COUPS, LES MALADIES. Nous faisions donc à six heures du matin,

le ventre creux (on gardait son crouton pour midi) une longue marche ;

le soir, le ventre à nouveau dégarni, la même trotte, une dizaine de

kilomètres. Rien d'étonnant si peu à peu les

premiers bobos nous tombent dessus, jambes enflées, pieds blessés qui ne guérissent

pas, abcès, érésipèles. Plusieurs retirent, au retour du

travail, leurs godasses ficelées et regagnent pieds nus les blocs. Vous aviez des plaies aux jambes ou sur

les chevilles ou même sous les pieds, vous restiez bon pour le travail. On vous

enduisait le mal d'une pâte noire, on l'enveloppait de papier et en avant. Au chantier

on tonitruait si vous ne travailliez pas : On n'a pas besoin d'infirmes ici

! Allez au Revier (infirmerie) ! Au Revier on vous mettait à la porte. Et voici qu'on parla de changement. Les

divers commandos de travail seraient supprimés ; on travaillerait par blocs

entiers à de grands travaux de fortification. On aurait une soupe à midi ! Evènement ! Etant plus nombreux au travail on serait

surveillé de moins près. On gagnerait les chantiers par train et

on reviendrait avec le même luxe. Le premier jour, jour d'inauguration des

nouveaux travaux, fut pour nous épouvantable. Tout le bloc en effet fut parqué dans des

wagons de chemin de fer, mais ces wagons, il fallut les attendre sous une pluie

battante diluvienne, pendant plus de deux heures. Défense de se réfugier quelque part : Nos

défroques zébrées nous collaient aux os. Nous nous serrions les uns contre les

autres sur le quai, à dix, vingt, rentrant les têtes; pour ne recevoir les

flots du ciel que sur l'échine. Mais dans nos souliers coulait la boue. Allions-nous rester trempés de la sorte jusqu'au

soir ? Vers deux heures de l'après-midi, sur les chantiers nouveaux en pleine

campagne, le soleil commença à faire monter une mince fumée de nos pauvres

guenilles. La soupe de midi qui nous eût réchauffé un peu à l'intérieur ne vint que le soir avant le

retour vers Hambourg. Pataugeant toute la journée dans une immense

prairie que longeait un canal, nous devisions sur ce qu'on allait nous donner

là comme travail. Les stratèges les plus avisés ne trouvaient pas grand-chose. En rentrant dans notre turne le soir, nous

gémissions : « Jour néfaste ». Un point clair à l'horizon pourtant. La soupe avalée

au bout de la journée triste avait été de petits pois, épaisse et chaude. Quel

miracle ! Et on nous avait fait de belles promesses pour les jours suivants. Dès le lendemain nous connûmes que la

soupe payait mal le travail qu'on exigeait de nous. C'était à Hausbruck,

près de Hambourg. Le canal était à élargir, à approfondir pour former une ligne

anti-char. Les boues, vases, limons, algues étaient

à rejeter avec nos pelles toujours plus loin par travail en chaînes. Par

endroits, les couches étaient moins puantes et moins gluantes, mais que de

journées où dès les neuf heures, nous n'avions plus aux pieds que des bouts de souliers

retirés des bourbiers. La soupe était bien payée. Outre les capos

aux matraques plus sifflantes que jamais, on avait-mis à la tête des groupes de

forçats, de vieux civils dont la plupart, bien instruits sur notre compte, nous

houspillaient : Plus vite ! Plus vite ! Que vos pelles soient brûlantes ! Les

capos, eux, grognaient, sacraient, hurlaient. Le travail devait être achevé en

huit jours ! Ils étaient partout à la fois et quelques crapauds à leur service

nous rabrouaient aussi quand nous nous redressions. Cela paraissait cette fois le fin du fin, du sortilège nazi, abuser des pires détresses, des

crevards que nous étions. A midi les capos et leurs amis «

écrémaient le potage» pour les sentinelles d'abord, pour les porteurs de

chaudrons ensuite. La soupe aux pois devint une soupe aux

choux ou aux rutabagas claire et le resta. Les travaux étant achevés à Hausbruck, nous fûmes chargés de creuser des tranchées antichars

dans les campagnes au loin autour de Hambourg. C'est pendant une des dures journées dans

la glaise que la ville de Hambourg fut l'objet d'un sérieux bombardement. Une bombe, hélas, atteignit nos blocs, quartier

infirmerie, enfouissant sous les décombres beaucoup de nos compagnons. Quant à nous, une marche forcée de trente

kilomètres, à la vue des incendies qui illuminaient l'horizon d'Hambourg, nous

conduisit à la grande prison d'Ohlsdorf où désormais

serait notre gîte. Ceux qui nous ont vus dans les premiers jours

de notre retour, cadavres ambulants, ont touché des réalités qui jusque là

dépassaient leur cœur : notre longue faim, notre longue fatigue, notre longue

misère. Quant aux premiers d'entre nous qui sont

morts en terre ennemie, comme tous les autres trop nombreux que la détresse a

couchés là, ils méritent pour prix de leur ultime sacrifice l'épitaphe : « Mort

pour la patrie ». VII LES BLOKAELTESTE, LES CAPOS, LES

VORARBEITER, ET MEME PARFOIS LES « INTERPRETES » N'ETAIENT QU'ERSATZ S.S. Tous n'étaient pas des tortionnaires au

service des S.S. Certains ont pu profiter de leur situation d'intermédiaires entre

les S.S. et les forçats, de « premiers travailleurs » ou d'interprètes, pour

nous faire du bien. Mais il en est dont il faut stigmatiser la

lâcheté, l'hypocrisie et même la cruauté. Tout le commandement des camps incombait

aux « capos » ou chefs d'équipe, tous condamnés allemands de droit commun. A

leur « tête », le premier capo ou Blokaeltester. Tous

portaient un brassard. Sur les chantiers ils se faisaient aider

par les « premiers travailleurs » ou « Vororbeiter »

choisis parmi nous. Ceux-ci ne portaient pas la matraque mais certains Russes

remplissaient ces fonctions un gros gourdin à la main. Tous ces gardes-chiourmes recevaient les

rapports des mouchards, discutaient les rations, et n'avaient jamais faim. Et ils

étaient bien vêtus. Les « interprètes » cumulaient parfois leur

fonction et celle de Vorarbeiter. Alors ils savaient

prendre un visage glacial quand approchaient les capos, et savaient s'entendre

avec eux comme avec des parents de provinces. Misère ! On a vu des Vorarbeiter

qui n'étaient que des gamins frapper des détenus cassés par l'âge. Beaucoup nous harcelaient sans cesse, surtout

pendant les travaux de terrassement si épuisants pour nos échines, pendant dix

heures par jour. Ils avaient constamment à la bouche les

insultes basses et ordurières qu'on ne trouve que sur les lèvres allemandes. Le travail fourni par nos bras amaigris fut

énorme, mais le sabotage ne fit pas défaut, poutres glissant dans les ravins,

terres remuées poussées à droite puis ramenées à gauche, abandon de travail

pour diarrhées imaginaires, fuite du chantier en cas de pluie malgré les clameurs

des capos. A midi, arrêt pour avaler une pauvre soupe

puis reprise immédiate du travail ; ceux qui étaient les plus pressés de manger

devaient reprendre le pic ou la pelle les premiers. Beaucoup d'entre nous refusaient en général

de manier le pic, prétextant quelque fracture du poignet ou du bras. On en

était souvent quitte avec une gifle ou un coup de caoutchouc. Et aussi souvent que possible, on nous voyait

appuyés sur la pelle et rêver. Parfois on rêvait trop loin, on ressaisissait son

outil pour ne plus penser. Ou pour ne pas se refroidir les membres. Parfois

aussi, on s'oubliait à se réchauffer à coups de pelle et on se rappelait à

l'ordre : Pour qui travailles-tu ? Dans le train aux carreaux cassés, aux

roues certainement carrées nous nous assoupissions l'un contre l'autre, engourdis

et gelés. A la prison, depuis la cour jusqu'à la porte

des cellules en passant par les escaliers, il fallait se débattre pour rester avec

des copains et ne pas aller dormir avec des étrangers. Puis nous « touchions » notre soupe du soir,

décoction de feuilles de choux ou de rutabagas, quelques fois, ô miracle, une soupe

à l'orge où la cuiller tenait presque debout ! Longtemps on dut manger dans, le noir et

se coucher sans lumière. Lorsqu'au lieu de soupe on nous servait des patates en

robe des champs, il fallait les avaler telles. Pour le morceau de pain qui accompagnait

la soupe, et qu'il eût fallu garder pour le lendemain, souvent il était

sacrifié tout de suite, avec sa lamelle de margarine ou le dé de pâté que nous

appelions pâté de chien. Et tous les jours que Pieu fit, sous la pluie,

sous la neige, en plein vent, nous creusions et rejetions la terre allemande. Puis, toutes les tranchées finies et

Hambourg sûr de ses défenses, on reprit le travail en commandos. Par groupes de

50 ; de 100 dans les usines bombardées, récupération des ferrailles, bouchage des

trous de bombes, etc. Un matin, serré dans les rangs avec deux

compagnons, je m'écroulai à leurs pieds. Vertige. Point de côté. On me transporta

à l'infirmerie non sans m'enlever de la poche mon pain, et de mon dos ma

capote, de mes pieds mes godasses. C'était la loi. Cela devait commencer par un premier accès

de dysenterie avec vertige et finir par une pneumonie. Les premiers jours je restai assez

valide et fus réquisitionné pour transporter les morts. Il fallait les faire

aboutir dans des cellules de l'entresol qui servaient de morgues. Dans chacune de ces chambres, des

cadavres faméliques, empuantis. Nous les portions pieds nus, marchant dans des

1iquides brunâtres ou noirs et regardions les S.S. chercher les dentures d'or. Les corps décharnés que nous devions jeter

les uns sur les autres prenaient des attitudes hallucinantes, des gestes

atroces. Certains semblaient regarder venir les nouveaux macchabées, de leurs

yeux de glace. Tous les jours dans les couloirs, un, deux,

cinq, six cadavres, nus comme des vers. Certains devaient peser à peine trente

kilos. Tous les soirs, à la rentrée du travail,

deux scènes déchirantes que j'entendais de ma cellule. De nouveaux malades

refusés à l'hospitalisation. Des séances de matraque ; ceux qui avaient été

signalés pour indiscipline ou vols réels ou non, recevaient en public 10, 20 ou

50 coups. Une nuit, les couloirs de l'infirmerie retentirent

de cris poignants, de plaintes longues, désordonnées, puis de hurlements

saccadés, déchirants ; un malade, jeune Lyonnais perdait l'esprit, nommait cent

fois son ami, demandait grâce au capo, se déchirait la gorge à jeter ses

exclamations de peur dans la nuit. J'entendis les soldats l'emmener enfin en

criant plus fort que lui. Un matin, faisant un peu de toilette, je

regardai mes bras, mes jambes. Il n'y en avait plus. J'avais fait une pneumonie

dont je sortais comme par miracle. Mes camarades n'étaient pas moins dégarnis.

Les genoux, les coudes faisaient des protubérances sur les bâtons des bras et

des jambes. Les côtes, les clavicules semblaient prêtes à faire éclater la peau

jaunie. Mais sur nos poitrines osseuses, nous avons

pu cacher parfois avec amour des saintes hosties consacrées pour les mourants. Les prêtres devaient, pour distribuer le

dépôt sacré, user de moyens difficiles et dangereux comme ceux employés aux époques

des persécutions et des catacombes. Je fus chassé de l'infirmerie par le capo-chef

de l'infirmerie, Willy, un tzigane à la peau bistre, aux yeux et cheveux noirs

comme une nuit de crime. Il m'accusait d'avoir été voir les

malades pour les confesser. Il vint m'arracher un matin à la cellule : Au

travail ! Il me bouscula jusque dans les corridors. J'allais de traviole, un

abcès non guéri au bas de la colonne vertébrale et butant aux marches que je

devais gravir pour aller me chausser de godasses trouées. Je continuai les jours suivants à

visiter les malades au retour du travail, surtout lorsque par l'intermédiaire

du zélé docteur breton Loyac je pus obtenir des Saintes

Espèces. Mais le chef de la prison devait tout apprendre.

Il me fit comparaître devant un tribunal ou plutôt un guignol. Au milieu, le « président » tient un long

papelard en mains et m’attend. Willy le tzigane est là ; autour du cou son

fichu à pois blancs. Il s’approche de moi. « Il faut tout avouer ! Voyou ! » – A quel sujet ? Ruhig ! crie

le président. Il y eut une sorte de jugement sommaire.

Des hurlements incompréhensibles du président, un S.S. authentique au regard

dur derrière des lunettes à demi-verres comme des serpettes. J'entends que je suis condamné à la pendaison. Willy m'arrache à mon siège et à mon hébétude

et me pousse en avant. Comme je ne sors pas assez vite, deux soldats me

bourrent les côtes et le genou du tzigane me cogne violemment le bas du dos. Si j'avais été pendu, je connaîtrais la lumière

sublime qui fait le rayonnement du martyre. Dieu ne l'a pas permis. VIII SUR LE FUMIER DE JOB. Un jour le bruit courut que nous allions

quitter la grande prison pour regagner une autre aile des blocs de Hambourg qui

nous .avaient d'abord abrités. La nouvelle n'était pas pour nous

réjouir. Nous allions devoir gagner de nouveau à pied notre travail. Nous

allions connaître aussi de nouveau les descentes à la cave au moment des

alertes. Nouvelle néfaste qui se confirma

rapidement. Peu de jours après, nous étions de nouveau tassés à trois cents

dans un grenier du troisième, sans air ni lumière. Et bientôt ce fut la multiplication des maladies. Nous souffrions du froid le jour et la nuit.

D'autant plus que nous avions faim. Vers la fin de la nuit cette impression de

froid semblait émaner de l'intérieur du corps et se répandre jusqu'aux extrémités. La soupe du soir ne réchauffait pas nos

membres engourdis. D'abord elle était servie trop tard et rarement bien chaude.

De plus elle ne contenait pas assez de matières grasses. Nous faisions la file pour la « toucher ».

Si le serveur qui regardait son client chaque fois, se contentait de prendre le

dessus de la cuvelle, on était sûr de n'avoir que l'eau. Si la louche allait au

fond, on pouvait espérer recevoir du solide. La vie dans les blocs devenait épuisante

et quelques-uns se laissaient aller au découragement. Leurs plaintes s'exhalaient surtout au

retour du travail. Nous étions aux mois des pluies. A Hambourg

il pleut d'ailleurs sans cesse. On dit dans la ville qu’on reconnait un citoyen

d'Hambourg en ce qu'il porte toujours un parapluie. Nous rentrions donc deux jours sur trois

trempés de pluie, les pieds nageant dans les loques infectes qui garnissaient nos

souliers crevés, retenus aux chevilles par des bouts de fil de fer. Impossible de sécher ses habits, ses souliers,

ses « chaussettes russes ». Pour celles-ci, on essayait d'en pomper l'humidité en

les étalant entre son corps et la paillasse durant la nuit. Le matin il fallait tout remettre sur le

dos et aux pieds. Les habits de rechange étaient

inexistants. Nous avons porté tous la même chemise, le même pantalon rayé et la

même veste mince et le même manteau rayé, le tout de coutil, d'octobre à décembre,

certains d'octobre à février. Ce n'étaient que hardes puantes aux bords

en lambeaux pendants. Impossible aussi de faire sa toilette. Nous

montrions à ce moment des faces et des mains d'hommes de cavernes. Les civils

qui nous voyaient passer avaient peur de nous. Et puis ce fut la vermine. Les poux, par

centaines, par légions, par générations. Et les appels et les alertes ! Deux de nos

gros cauchemars. Dès le retour du travail, avant la

soupe, alors que nous étions las et affamés, on nous rassemblait. Nous

demeurions debout une heure, parfois plus. Sur cinq files. C'était la norme. On partait

au travail et on en revenait sur rangées de cinq. Les « capos » nous comptaient d'abord, se

trompaient, recommençaient, ne tombaient pas d'accord entre eux. Puis le chef du bloc, minutieusement, dénombrait

son bétail dans un silence impressionnant. De temps à autre, cela va sans dire, un grognement,

une insulte lourde, un coup de matraque. Enfin, un des chefs S.S. arrivait,

flegmatique, un sourire cynique sur les lèvres serrées. On lui donnait la liste

des présents et des malades et il nous passait en revue, cherchant à distribuer

lui aussi, ses paires de gifles ou ses coups de matraque. Manquait-il un homme ou l'accord ne se

faisait-il pas sur les effectifs, l'appel durait, durait, la soupe attendait. Nous tremblions d'entendre sonner l'alerte

aérienne, ce qui faisait sauter notre soupe pour une heure ou deux de plus. Les alertes, les descentes à la cave, second

et terrible cauchemar. Il fallait gagner les souterrains, des centaines d'hommes,

par un escalier étroit, obscur, incommode. De chaque côté un capo armé du caoutchouc.

Aucun de ceux qui descendaient ne pouvait se venter de n'avoir pas reçu un coup

sur l'épaule, le dos, ou la tête. En bas, dans la cave humide et noire, on

se bousculait, on écrasait les malades qui avaient commis l'imprudence de se coucher.

Et le lendemain on pouvait souvent retirer un ou plusieurs cadavres. Un matin je dus demander

l'hospitalisation à l'infirmerie pour œdème aux jambes et abcès. En entrant, on passait devant une rangée

de cadavres nus. Tous les jours cinq à six morts. Si on ne réagissait pas

bientôt, le nombre en allait augmenter de plus en plus. N'était-ce pas là ce qu'on désirait dans

les centres nazis où se réglaient nos destins ? N'étions-nous pas des hommes

condamnés ? Et voici que, l'infirmerie s'engorgeant de

plus en plus, on décida de nous conduire à Neuengamme. Nous y fûmes enfin épouillés et passés à

la douche. Et nous reçûmes un accoutrement ridicule qui devait être un pyjama. Là aussi, si le nombre des malades évacués

augmentait chaque jour, celui des nouveaux arrivés croissait davantage. On

parla de nous coucher à trois sur une paillasse. Un

soir, un afflux considérable de nouveaux vint tout bousculer. Les salles durent

les digérer comme elles pouvaient. Après trois triages qui me conduisirent

chaque fois nu dans un autre local, j'aboutis au « Blok Schonung

». J'y trouvai R. Sindic,

R. Biren, Sosset, Marchal,

l'abbé Origer, L. Sittinger,

H. Bosseler et P. Bestgen, tous d'Arlon. On me jeta dans la salle des grands malades

aux jambes dévorées d'ulcères et des « chiasseux » c'est-à-dire ceux qui avaient

ce mal qui a tué tant de mes compagnons. Me voici, pensai-je, sur le fumier de Job

; cela sentait à plein nez la gangrène, la diarrhée. Il y avait des excréments partout, par

plaques, par mares, par flots. La nuit, on marchait dedans avec ses pieds nus. Le

matin il fallait nettoyer à la pelle les couloirs entre les lits en étages.

Tous les cadavres qu'on emportait le matin en étaient remplis. La souffrance, le dégoût, la misère ont

rappelé à beaucoup de forçats leurs préoccupations les plus secrètes, les plus profondes.

Celles qu'ils repoussaient naguère. Elle leur a changé la valeur des grands mots

humains. La « mort » mot vague et lointain a été changée en un autre « je meurs

». Des milliers d'hommes ont murmuré là-bas

ce verbe au présent. IX LA DERNIERE ETAPE. On évacue Neuengamme. Telle fut la rumeur

sensationnelle qui emplit les salles un jour. Alors des milliers de malades durent se

mettre en route, les uns pour un but inconnu, les autres pour leur mort. On nous fit marcher jusqu'à la gare, nous

gratifiant d'une paire de sandales de bois et d'une couverture. Le transport mit de longues heures à se

préparer. Des rames immenses de wagons à bestiaux, les uns garnis de paille, les

autres vides. Ce transport fut l’une des trouvailles les

plus abominables des derniers S.S. de Neuengamme. Ils savaient que sur cent hommes

qu'ils entassaient dans chaque wagon, cinquante à peine arriveraient vivants. Le voyage dura six jours et sept nuits. Pendant

ce temps nous ne devions respirer l'air pur qu'une fois tous les deux jours, ne

recevoir que deux fois un peu de pain et deux fois une gorgée d'eau. Les arrêts se faisaient en pleine

campagne et le train se dirigea d'abord vers le sud. Sinistre pays où je vis par la lucarne un

peu de neige encore accrochée à des carrefours de montagnes. Des forêts de pins

entretenaient dans notre wagon un constant crépuscule. La montagne et la forêt

paraissaient vouloir nous engloutir. Puis nous redescendîmes vers le nord-ouest

pour revenir enfin vers l'est. Les soldats qui nous gardaient se relayaient

tous les jours, ne nous parlaient pas, répondaient à nos questions qu'ils ignoraient

tout, mangeaient devant nous avec bruit pain, saucissons et fruits. Chaque nuit c'étaient des scènes atroces,

ignobles. Tous ces malheureux voulaient une place assise et c'était impossible.

On se battait dans le noir, on s'écrasait. Les invalides étaient littéralement piétinés.

Ni les hurlements atroces, ni les appels au secours n'émouvaient les soldats ;

ils ne craquaient même pas une allumette pour voir ce qui se passait. Tous les matins on sortait les morts bleuis

aux grimaces atroces et on les jetait nus dans la forêt. L'incertitude est dans des circonstances

aussi horribles une grande souffrance ; nous ne savions pas la longueur de notre

affreux tunnel. Le moral demeurait malgré tout assez bon

chez tous, même si de certaines lèvres tombaient vers moi parfois des paroles plaintives

: Ah ! monsieur le Curé, qu'est-ce que nous avons fait

à Dieu ? On nous fit descendre enfin quelque part

entre Hanovre, Brême et Hambourg. Nous ne pouvions deviner que nous étions si

près de la libération. Toute la troupe épuisée, affamée,

titubante s'étendit d'abord sur l'herbe entre les quais de la petite gare. Alors un aumônier militaire occupé dans

une ferme voisine nous dit des choses à nous gonfler le cœur : –

Les Alliés approchent. On va vous installer dans des baraquements tout proches

d'un camp de prisonniers belges et français. Ceux-là vont s'occuper de vous.

Confiance ! Votre calvaire s’achève ! Tout cela était vrai. Nous devions connaître encore deux ou

trois jours pénibles, avant l'organisation du ravitaillement, les Allemands nous

ayant abandonnés et les prisonniers militaires ne pouvant encore sortir de leur

camp. Puis ce fut la nuit de la « révolution ».

Vengeances exercées contre d'anciens capos ou vorarbeiters.

Invasion des cuisines par une troupe de détenus qui prenaient la fuite. Le matin, des cadavres. Des capos

enfermés, leurs brassards à terre devant les portes. Un capo étendu dans la

cour, la boîte crânienne décollée des yeux à l'occiput. Nous étions, hélas, pour la plupart, couchés

dans notre fièvre quand on cria dehors : Voilà les Anglais ! Les drapeaux alliés

flottent dans le camp ! Le clairon français retentit. Ceux qui pouvaient

se traîner dehors les virent arriver fleuris de pensées et de jonquilles du

béret aux genoux. Le printemps entrait avec la libération sur

le plateau de Sand-Bostel. Ce fut alors la bonne nourriture, les habits

propres, la Sainte Messe dans le camp, les hôpitaux et maisons de repos pour

les malades. Hélas, le typhus exanthématique fit beaucoup de victimes encore. Grand Reich, pays à la face hostile que je

me refusai à regarder une dernière fois tandis que l'avion quadrimoteur nous

faisait glisser en plein ciel bleu de mai vers la Patrie ! X ET MAINTENANT, CURE, PARDON OU

VENGEANCE ? On me demande : Et l'Evangile ? Faut-il pardonner

? Le Christ l'a fait sous les coups, sur la croix. Voici ce que répond à ma place Mgr. Piguet, de Clermont-Ferrand, rescapé de Dachau : « Nous ne conservons dans notre cœur aucune

disposition contraire à la charité du Christ et nous pardonnons comme nous

avons pardonné dès le premier jour à ceux qui nous ont offensés. « Mais la vérité, toute la lumière de l'Evangile

nous fait un devoir de dénoncer

les erreurs, les mensonges et les abominations qui furent à la fois la doctrine

et la pratique du nazisme. » Une chose a frappé douloureusement tous

ceux qui ont souffert en Allemagne : les femmes et les enfants avaient souvent

l'air féroce et hargneux de toute la clique nazie. Ce pays devrait être considéré comme un

pays de missions. Victimes de la haine, nous ne pouvons imaginer

construire rien sur la haine. Le dieu de la vengeance n'est pas notre dieu. « Mais si j'ai accepté de joindre ici mon

témoignage à celui de tant de compagnons, c'est pour faire triompher la justice

si manifestement outragée. » Ainsi parle

encore Mgr. Piguet. Ne rendons pas les coups mais la

justice. Et n'oublions pas nos morts. « Je suis fier

de mes amis ; ils sont tous morts » s'écriait Aragon. Soyons fiers d'eux. J'ai vu leur cran moral tenir jusqu'au bout,

à part l'un ou l'autre qui avait le cafard dans le sang. Les yeux que j'ai baissés vers ceux de mes

amis morts avec qui j’ai tant travaillé, tant souffert, tant prié, tant espéré,

je les ai relevés pleins de fierté. Et puis, n'avions-nous rien à expier, à liquider

? Notre dur carême, notre interminable passion,

qui percera ce mystère ? Ne fallait-il pas que l'on souffrît tout

cela pour la gloire de Dieu et l'équilibre du monde ? |

© Maison du Souvenir. Tout droit réservé. ©