Maison du Souvenir

Maison du Souvenir

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Comment nous rendre visite

-

Comment nous rendre visite

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Le comité

-

Le comité

-

![]() Nos objectifs

-

Nos objectifs

-

![]() Articles

Articles

![]() Notre bibliothèque

-

Notre bibliothèque

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Photos

-

Photos

-

![]() Signer le Livre d'Or

-

Signer le Livre d'Or

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

|

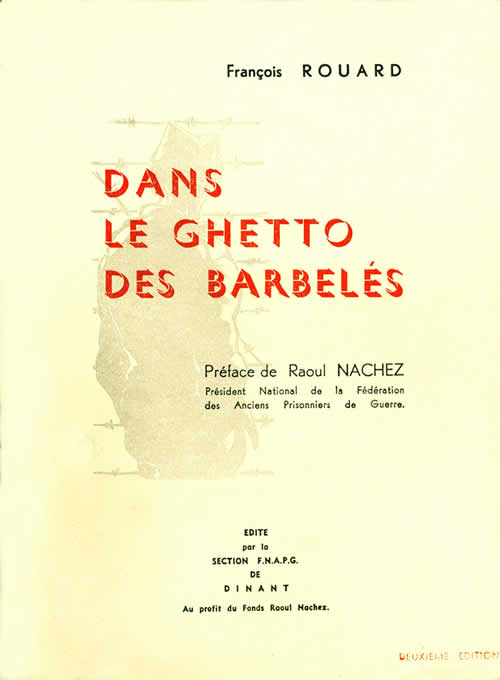

La Maison du Souvenir remercie Monsieur Francis Rouard,

fils de l’auteur, de nous avoir permis de vous présenter cet émouvant

témoignage sur notre site. DANS LE GHETTO DES BARBELÉS

PREFACE Qui pense encore, aujourd'hui, parmi

les hommes qui vont et qui luttent chaque jour, dans un monde plutôt égoïste, à

l'épreuve que connurent deux cent mille belges, soldats de 1940 ? L'oubli du sacrifice, qu'ils offraient

derrière les barbelés, en soldats devenus otages de la Nation, ne devait pas

tarder à prendre l'aspect d'une injustice coupable. Et cependant, ces hommes avaient laissé

derrière eux leurs enfants, leur foyer, leur famille, leur Patrie. Ils allaient payer, par centaines de

leur vie, par milliers de leur santé, les autres de leurs souffrances physiques

et morales, le prix des erreurs et des fautes dont ils ne pouvaient être rendus

responsables. Retranchés de la communauté nationale,

ils devaient, repliés sur eux-mêmes, vivre la plus belle fraternité avec toutes

ses exigences, goûter à l'amitié sincère et durable avec toutes ses richesses, connaître

le vrai sens de la Patrie avec toutes ses certitudes. Jugeant, non sans raison, que le

souvenir de ces heures amères de l'exil ne pouvait être suspecté, discuté et ne

devait pas périr dans l'indifférence de notre époque ingrate, F. Rouard a voulu apporter par sa plume alerte, son tribut à

la cause du P. G. et à son action sociale. Son ouvrage clair et bien écrit, je n'ai

pu le lire sans une certaine émotion. Je fais des vœux pour que le lecteur

s'arrête et tire la leçon qui s'impose. Raoul NACHEZ. NOTICE «

DANS LE GHETTO DES BARBELES » n'est pas d'aujourd'hui. Ses chapitres ont paru,

sous le titre « L'OBSCUR P. G. » dans le bulletin « LOIN DES MIRADORES » de la

section F.N.A.P.G. dinantaise, dès le mois de mai

1946.

Cette relation de la vie du prisonnier de guerre, en captivité, avait un

but.

Dès sa rentrée au foyer, le prisonnier de guerre fut profondément

affecté par l'indifférence que, manifestement, lui vouait une notable partie du

public. Depuis longtemps déjà, il était averti. N'avait-il pas lu, en 1941 : «

La rentrée d'un prisonnier de guerre ne suscite plus aucun intérêt ». Et cependant,

à l'époque, il se serait mal jugé s'il avait ajouté foi à la prose d'un journal

emboché. Le

prisonnier de guerre ne comprenait pas non plus l'apathie des Pouvoirs publics

à son égard. De même, il ne pouvait accepter les articles injurieux, voire les

menaces de certaine presse politique.

Il fut surtout frappé par l'égoïsme qui régnait sur le pays et dont

l'âpreté au gain était à la base, car le marché noir subsistait dans toute son

ampleur.

Et encore, on disait au P. G. : « Nous n'étions pas mieux que vous et

nous vivions avec l'appréhension d'aller vous rejoindre, un jour ». On ne faisait

donc pas la distinction entre le fait de se trouver en Bochie

et la crainte d'y être emmené.

Un esprit faussé et trop répandu rejetait dans l' ombre, le prisonnier

de guerre.

Désemparé tout d'abord et absorbé qu'il était par sa réadaptation à la

vie normale, le prisonnier observait un mutisme bien compréhensible. Mais, après

un temps, la réaction s'opéra. On la connaît.

C'est alors que, dans la sphère régionale de la section, j'entrepris de

décrire ce que furent les souffrances physiques et morales ou, plus exactement,

la vie du prisonnier de guerre, afin que le public ne persévère pas à croire

que la position du P. G. en captivité, était celle, du touriste en

villégiature.

Et si, aujourd'hui, je rassemble les chapitres de L'OBSCUR, P. G. en cet

ouvrage, c'est avec l'intime conviction que sa diffusion apportera un peu de

bien-être à mes malheureux camarades qui subissent un second exil au sana Belgica de Montana et à Ste-Ode et contribuera à leur

guérison.

Toutefois, je me crois obligé de réclamer l'indulgence du lecteur, car

je ne me reconnais aucun talent d'écrivain ; ce n'est pas mon métier. Mais

l'assurance lui est donnée qu'il peut accorder à ce récit tout le bénéfice de la

sincérité. Mes compagnons de captivité en sont les témoins. F. R. I DERNIERES HEURES DE LIBERTE.

Ce matin du 28 mai 1940, l'annonce de la capitulation de l'armée belge

nous laisse abasourdis, Dans ce coin de Flandre Occidentale où les soldats alliés

se trouvent mélangés à des dizaines de milliers de réfugiés, les bombes

allemandes ne cessent de faire des ravages et des victimes. Le soldat belge, cependant

animé d'un courage remarquable, est impuissant devant le harcèlement continuel

de l'aviation ennemie et ne possède pas les armes nécessaires pour riposter

efficacement à une armée trop supérieure en nombre et en engins des plus

modernes ; nos alliés eux-mêmes n'ont pu empêcher notre encerclement.

Au-dessus de nos têtes, les combats d'avions se multiplient : Dernier et

Messerschmitt contre Hurricane et Spitfire. Ça et là, un avion s'écrase au sol,

d'autres s'engloutissent dans la mer. Dans le ciel, des parachutes balancent

très haut quelques échappés a la mort ; des colonnes de fumée montent un peu

partout. A quelques pas de nous, deux maisons craquent dans les flammes.

Nous sommes environnés de dangers et la capitulation portée à notre

connaissance dans un moment aussi précaire, ne sera commentée qu'en phrases très

brèves. Et d'ailleurs, à quoi bon, nos yeux humides sont assez éloquents pour

exprimer le sentiment pénible qui nous étreint et extérioriser le regret d'une

défaite qui, disons-le, ne nous incombe pas.

La veille, dans la soirée, de la digue de Westende

où nous étions cantonnés, nous avons pu voir passer au large, une douzaine de

navires prenant la direction de l'Angleterre. Ce sont, nous a t’on assuré, des

transports de jeunes gens que l'on conduit en lieu sûr. Nous avons accepté ce bobard,

comme tant d'autres. Aujourd'hui, la vérité se fait jour, il s'agissait du

retrait des troupes anglaises.

Hier encore, des tracts lancés par les avions ennemis nous annonçaient

que « notre roi félon nous avait abandonnés, qu’il était inutile de poursuivre une

lutte inégale » et le conseil nous était donné de déposer les armes. Ce texte

insultant n'avait pas eu l'effet escompté, son influence démoralisatrice était

nulle. Nous gardions confiance !

Aujourd'hui, la proclamation du Roi nous ouvre les yeux sur cette basse

manœuvre de l'ennemi. Mais, tout est fini... !

Dès l'accalmie des combats aériens, nous procédons à la

destruction des armes et du matériel, avec cette frénésie fiévreuse de ne

vouloir laisser aux boches le moindre butin. Et la mer engloutit toute cette

pâture qui a coûté au pays tant de travail, de fatigue et d'argent. Avec elle,

disparaissent aussi toutes nos folles illusions et nos mâles énergies.

Oui, tout est fini !...

Ce sera ensuite le départ vers l'intérieur du pays, suivant les ordres

de nos chefs.

Nous nous dirigeons vers Bruges dans un encombrement indescriptible de

véhicules de toutes sortes. Les piétons, soldats et civils, forment une colonne

interminable ; la fatigue se lit sur tous les visages et tous ont la même anxiété devant

cette inconnue que sera l'occupation ennemie. Les plus vieux se rappellent les

mauvais souvenirs de l'autre guerre, sous la botte allemande.

A quelques kilomètres de Bruges, nous croisons un motocycliste allemand

qui se meut, avec calme, dans la cohue. On se retourne, on le suit des yeux, des

larmes nous échappent. Encore eux !

Mais non, tout n'est pas fini... En le voyant, on a conscience que la

guerre n'est pas terminée et que nos malheurs pourront continuer longtemps

encore, car l'ennemi exécré va occuper, cette fois, la totalité de notre pays.

La Lys, aujourd'hui, ne pouvait être une barrière, comme le fut l'Yser, en 1914.

A Bruges, où nous arrivons, un régiment allemand défile dans la rue,

scandant sa marche d'une chanson guerrière. A cheval, un officier à la

contenance hautaine et méprisante, conduit la troupe. Cela fait mal ! S'il lui

était donné d'entendre nos réflexions, notre peau ne vaudrait pas cher. Un long

convoi suit, simple charroi hippomobile. Dans la ville, les réquisitions sont

nombreuses : voitures automobiles et chevaux surtout. La discipline règne en

maîtresse et nous revoyons l'invasion de 1914. Rien n'est changé.

Nous faisons nos apprêts pour passer la nuit sur la route, à la sortie

de la ville. Les vivres sont rares et on ne songe même pas à se restaurer.

Le lendemain, au petit jour, nous nous dirigeons vers Gand. La fatigue

se fait sentir, les 18 jours de guerre nous ont bien peu permis de repos. En cours

de route, nous nous débarrassons de ce que nous croyons être superflu pour

alléger notre marche et le fossé, à chaque kilomètre, recevra les choses les

plus utiles que nous regretterons plus tard. Sur la fin du parcours, les

conseils judicieux et presque paternels d'un camarade réveilleront le courage

de celui qui ne veut pas aller plus avant et celui-ci, cent mètres plus loin,

devra user de réciprocité envers l'autre. Nous nous traînons péniblement, on

est harassé de fatigue ; la faim et la soif nous tenaillent, à leur tour.

Nous arrivons au bord du canal Gand- Terneuzen et passons à l'autre rive

sur des péniches qui font office de pont. Un modeste cabaret villageois aux

vitres brisées et le toit dégarni par les bombes, est là accueillant, mais la

foule est dense qui s'y précipite et il ne faut pas espérer y trouver l'oasis rêvée.

Nous poursuivons notre chemin, rassemblant nos forces pour atteindre

Gand, le même jour. Nous y arrivons dans la soirée et pouvons, avant d'y pénétrer,

nous désaltérer de quelques verres de bière. A quelques mètres du café, une sentinelle

allemande, à l'air débonnaire, suit nos allées et venues sans paraître se

soucier autrement de nous. Mais lorsque notre intention est d'entrer dans la ville

cette même sentinelle nous place le long d'un muret nous fait observer – on ne

peut plus gentiment – qu'elle fera usage de ses armes si nous tentons de

quitter cet endroit. La souricière était ainsi établie autour de la ville et

personne n'y échappait. D'autres viennent nous rejoindre. Les commentaires vont

leur train, mais qu'y pouvons-nous encore ? Dès ce moment, nous sommes

prisonniers !

La nuit venue, on nous conduira au parc des Floralies, où des milliers

de soldats belges sont réunis déjà. Nous nous étendons sur les pelouses du parc,

sur cette herbe fraîche que la rosée de la nuit vient accentuer d'humidité. On

dort peu ou pas, trop de fatigue nuit au bon sommeil réparateur que nous

espérions ; nos membres s'engourdissent et nous ressentirons les premiers

effets d'un rhumatisme naissant.

Et c'est là, dans ce magnifique parc des Floralies gantoises que, à 3

heures de nuit, nous connaîtrons les trois premiers mots de langue

allemande qui devront, par la suite, revenir sans cesse comme un leitmotiv : « Aufstehen ... los ... schnel !...

». II LE CACHET DE LA NAIVETÉ.

Ce matin du 30 mai, à 4 heures, nous sommes en colonne de marche, à cinq

de front, à la sortie de Gand. Le jour pointe à l'horizon et les

premières maisons de Mont-St-Amand apparaissent dans un léger brouillard.

Combien de milliers d'hommes sommes-nous là ? Impossible à évaluer,

la tête de colonne n'est pas visible et, derrière nous, la masse s'allonge

interminablement.

Nos conversations et nos réflexions convergent vers un sujet unique. Un

avis vient d'être donné et a parcouru tous les rangs : on nous conduit à Anvers

où l'autorité militaire allemande doit appliquer un cachet sur nos cartes

d'identité. Cette formalité nous permettra de rentrer chez nous librement et en

toute quiétude ; elle est rendue nécessaire par le fait que cela équivaut à

notre démobilisation.

En d'autres lieux, d'autres groupes reçoivent le même avis et les

espoirs naissent partout. Le doute nous effleure parfois, mais on le rejette

aussitôt sur les dires d'un camarade qui paraît être bien renseigné ou dont les

déductions logiques n'admettent pas la contradiction.

La colonne qui, au début, avait pris le pas cadencé est, après quelques

kilomètres, dans le plus complet désarroi. Pour les causes les plus diverses, des

vides se creusent dans les rangs, vides qui ne se comblent pas, car des groupes

d'amis et de connaissances se sont formés et ceux-ci veillent strictement à ne

pas être séparés.

Bientôt, un soleil de plomb rend notre marche plus pénible. Dans les

villages que nous traversons, les paysans ont fait le geste charitable de

déposer, devant leurs demeures, des seaux d'eau fraîche où chacun va se

désaltérer d'un gobelet, car la chaleur et la poussière nous sèchent la gorge.

A l'entrée des champs, on rencontre parfois une modeste croix de bois

surmontée d'un casque. Un soldat, sans nom peut-être, dont la mère, l'épouse, les

enfants, attendront vainement le retour au foyer et ignoreront toujours le lieu

où il repose.

Très fatigués, nous arrivons à Lokeren, but de cette étape. On nous loge

dans une usine de textiles. Nous n'avons mangé, en cours de route, que les maigres

vivres que certains d'entre nous possèdent encore. Nous nous étendons entre les

métiers, gênés l'un par l'autre.

La nuit, un continuel va-et-vient de gens pressés à satisfaire un besoin

naturel, empêche de dormir. Dans tous les coins, on entend les grognements, jurons

et imprécations à l'adresse de ceux qui, maladroitement, enjambent les corps

dans l'obscurité, pour joindre la sortie. C'est avec soulagement que nous voyons enfin

paraître le jour, que nous pouvons abandonner notre position incommode et

secouer nos membres engourdis. Dans la cour de l'usine, une mare d'urine nous

empêche d'y séjourner, on en a la respiration coupée ; aussi, préfère-t-on

regagner les locaux de tissage.

Vers 11 heures, nous nous mettons, en route vers Anvers. Au départ, nous

recevons de la Croix-Rouge belge un kg. de pain pour quatre hommes. Manne

céleste dont nous mesurons les parts avec une précision mathématique ; la

moindre mie est récupérée ! avec un soin que les oiseaux jalouseraient.

Cette étape de 34 kilomètres vers la métropole sera la plus dure que

nous aurons à connaître et beaucoup d'entre nous devront se faire transporter. Les

pieds sont échauffés à sang et couverts d'ampoules. La fatigue se fait sentir

plus nettement encore, d'aucuns se traînent péniblement accrochés aux bras de

leurs camarades. La colonne s'allonge désespérément, les vides s'agrandissent

entre les groupes et les gardiens nous font remarquer, geste à l'appui, qu'ils

ont des aptitudes innées à la brutalité, dès que l'un ou l'autre s'assied au

bord du fossé pour prendre un peu de repos.

Aussitôt arrivés au but de l'étape, à Ste-Anne, nous nous sommes affalés

dans le plâtras d'une caserne en construction, ouverte à tous les vents. Et

peut-être avons-nous mieux dormi cette nuit-là. Mais, hélas ! une trop grande

fatigue ne nous a pas permis de profiter d'une largesse qui ne se renouvellera

pas.

Des centaines de cruches contenant du riz, des haricots et de la viande,

sont là, dans la cour, mais personne ne manifeste cette avidité que la faim autorise

de rencontrer. On touche à peine à ces aliments, mais on ne tarde pas à se

vautrer dans la poussière pour y trouver un sommeil réparateur, la tête

reposant sur la besace.

Le lendemain, ce sera la traversée d'Anvers, vers Merxem

d'abord, à Brasschaat ensuite. Les bâtiments militaires du polygone abritent

des dizaines de milliers d'hommes, la plupart démunis de vivres. La soif est

très vive, mais ce n'est qu'à 10 heures, le soir, qu'un camion-citerne à faible

contenance apportera à ceux qui ont l'a chance de l'approcher, le décilitre

d'eau qui calmera – si peu – les gosiers en feu. Cette parcimonieuse distribution

se fait sous la garde d'un feldwebel qui, revolver au poing, vocifère

crapuleusement le long de nos rangs.

Par suite de la pénurie de vivres dans la région, la Croix-Rouge

n'arrive pas à nous ravitailler et, certain jour, chaque homme de notre groupe,

privilégié, reçut cinq cuillerées de soupe claire et il n'y en eut pas pour

tous, ce jour-là.

Avec le concours d'un jeune médecin dinantais et

de quelques infirmiers bénévoles, une infirmerie fonctionne. Mais les soins

sont souvent donnés sous la forme de conseils à mettre en pratique, car la

plupart des médicaments font défaut. Inlassablement, le docteur et ses aides

pansent des plaies, soignent les pieds meurtris, auscultent.

Que notre hommage leur soit rendu pour le dévouement parfait dont ils

ont fait preuve envers nous en cette circonstance.

Hommage également à tous ceux qui ont vécu ces journées malheureuses,

pour la dignité de sentiments qu'ils ont su conserver

jusqu'au bout. Car il faut reconnaître que, vivant dans une ambiance déprimante,

jamais aucun ne s'est laissé abattre. C'est avec le plus grand calme que nous faisions

face à la disette et que nous attendions qu'il soit statué sur notre sort.

Des canards ? Très peu. On se borne surtout à recevoir de camarades que

nous rencontrons au hasard, des nouvelles plus ou moins fantaisistes sur nos

familles, nos amis, notre patelin.

Le cachet ? Il n'en est plus guère question. Les boches nous ont roulés.

Des civils anversois sont venus nous rejoindre, accompagnés de sentinelles allemandes.

Soldats rentrés en leurs foyers après la capitulation, ils ont eu, comme nous,

la naïveté d'ajouter foi aux bobards allemands et la Kommandantur les à envoyés

grossir nos rangs.

Et déjà se forgent des projets d'évasion, mais on ne veut les mettre à

exécution qu'avec le maximum de sécurité, car un cordon de sentinelles nous entoure

et des coups de feu claquent par moment. Très peu réussiront à s'enfuir du

polygone.

Puis, ce sera le départ d'un contingent de 2.000 hommes et

l'embarquement à Calmpthout, dans les wagons à bestiaux, ce qui nous ôte toute

envie de croire a un retour au foyer. Parqués à 50 hommes par wagon, avec de

maigres bagages que nous arrimons de notre mieux, il reste bien peu de place et

pas de confort. Certains wagons, en roulant, impriment un mouvement latéral de

va-et-vient qui nous brise les reins et empêche tout repos.

Nous traversons la Hollande à la vitesse du train de permissionnaires si

bien chanté par Botrel. Le soir venu, les portes sont verrouillées et nous nous

installons plutôt mal que bien dans l'espace restreint du wagon.

Le lendemain matin, au petit jour, le bruit des portes sur les

glissières réveillent ceux qui ont eu le courage et la chance de dormir et nous

pouvons apercevoir à proximité de nous, des bâtiments industriels et des

maisons de commerce où le nom de Werner voisine avec ceux de Schultze et de Schmidt.

S'il nous restait des doutes sur notre sort, ils sont bien vite

dissipés.

Nous sommes en Bochie ! III LES SIX-JOURS DE DORTMUND.

Les rayons dorés du soleil naissant viennent nous réchauffer quelque peu

dans notre prison roulante. Le convoi s'est remis en marche et nos gardiens ont

laissé une ouverture à la porte du wagon, mais si étroite que le corps se

refuserait d'y passer. La petite lucarne dont est muni le wagon est coupée en

sa longueur par des barres de fer qui rendent la visibilité difficile. Et par

ces deux espaces restreints, nous regardons de tous nos yeux ces

paysages nouveaux qui défilent devant nous, mais qui sont empreints d'une

monotonie désespérante.

Ils changeront, cependant, dès que l'on approchera du Rhin. Nous

traversons Kempen, Krefeld, le fameux fleuve du Rhin,

Mulheim et Essen. Centre métallurgique de première

importance, cette dernière ville de près d'un demi-million d'habitants, laisse

apercevoir d'immenses usines pointant d'innombrables cheminées vers le ciel.

C'est le domaine de Von Krupp.

Le paysage industriel se transformera encore pour faire place à la

nature. Puis, tout-à-coup, le train pénètre dans une agglomération où toutes

les constructions disparaissent sous le pavoisement de centaines de

milliers de drapeaux à croix gammée. Cela tient de la fantasmagorie. A toutes

les fenêtres, d'immenses drapeaux sont déployés et il n'est pas jusqu'à la

moindre lucarne des toits qui ne sorte un drapelet ; des arcs de triomphe se

dressent un peu partout. Une débauche de croix gammées.

La gare apparaît bientôt et nous sommes renseignés : DORTMUND.

Encadrés de sentinelles, nous nous acheminons vers la sortie et

traversons la ville. Le public semble marquer à notre égard, cette indifférence

feinte de gens que rien n'étonne. Nous remarquons, dans les artères

principales, des blocs nombreux de « familiehaus »,

abritant des centaines de ménages et construits dans le style Kolossal.

Une immense verrière encerclant le faîte d'un énorme bâtiment attire

notre attention. On nous conduit dans une prairie avoisinante où de vastes tentes

sont dressées. Au robinet unique, nous pouvons nous procurer un peu d'eau pour

nous débarbouiller, chose que nous n'avions faite depuis bien des jours. On

nous rassemble ensuite par rangs de cinq hommes et un soldat allemand nous

prévient, en un français très pur, que nous allons passer à la fouille et que

quiconque tentant de quitter les rangs sera fusillé. Les rasoirs, allumettes,

briquets, lampes de poche, outils, etc., disparaissent dans

des caisses déposées sur le terrain. La fouille terminée, nous sommes conduits

dans le bâtiment sous verrière.

Nous constatons alors que ce bâtiment est le vélodrome de la ville, lieu

où notre champion Victor Linart accapara tant de prix

internationaux de cyclisme ; nous devions y passer six jours. Apparentant notre

passage en ce lieu avec lès épreuves cyclistes bien connues, nous avons dénommé

notre séjour au vélodrome : « Les six-jours de Dortmund ». L'humour ne perd

jamais ses droits, même en les circonstances les plus tristes.

Etendus à même le sol, encaqués comme des harengs, nous sommes là

plusieurs milliers. En dehors, d'autres ont pris place dans les tentes et la prairie

elle-même recevra bientôt des milliers de prisonniers anglais et français,

parmi lesquels des officiers généraux et supérieurs qui passeront plusieurs nuits

à la belle étoile, si l'on peut dire, car la pluie tombera à de fréquentes

reprises.

Le lendemain de notre arrivée, à midi, un repas chaud nous est servi.

Cela consiste en une soupe assez épaisse faite d'orties et de pommes de terre non

épluchées, le tout écrasé. La faim nous tenaille, aussi cette substance

est la bienvenue, quoique plus apte à faire les délices d'un cochon. Pour le

restant de la journée, nous aurons à discuter avec un méprisable quignon de

pain gris et une rondelle de saucisson d'un centimètre d'épaisseur. Il en sera

de même des jours suivants.

Nous nous retrouvons à plusieurs camarades de la région. bien décidés à

ne pas nous séparer. Un jour, cependant, l'ordre nous est donné « Tout le monde

dehors avec armes et bagages » (sic) et par une circonstance malheureuse, notre

groupe est réduit de moitié.

Une nuit, les sirènes beuglent l'alerte, la D.T.C.A. entre en action et

deux explosions dont nous ressentons les secousses au sol, annoncent la chute de

bombes. Trois jours après, nous pourrons en constater les effets peu importants

: trois maisons détruites.

Un incident : Un prisonnier anglais, revenant de la distribution de

soupe avec sa modeste pitance contenue dans une non moins modeste boîte à

conserve à demi-rouillée, reçoit, sans raison, une bourrade d'une sentinelle

allemande qui le suivait. Notre anglais, déposant sa boîte sur la balustrade le

long de laquelle il, allait, se retourne et, d'un geste vif, une droite bien

appliquée envoie le schleuh sur le carreau. Et

reprenant son récipient, notre P. G. s'en fut le plus paisiblement du monde, la

conscience en paix. Evidemment, cet incident devait provoquer un remue-ménage

de bottes cloutées, entremêlé d'appels rauques, mais nous sommes toujours restés

dans l'ignorance de la suite de cette affaire. Il est bien probable que

l'auteur de ce coup de force sera resté anonyme dans la masse des prisonniers.

Les canards les plus fantaisistes et les nouvelles les plus

contradictoires circulent parmi nous. On attache beaucoup d'importance à des

racontars qui ne sont que l'effet d'un mensonge joyeux, mais, dans ces moments,

le moindre renseignement est commenté à longueur de journée et fait naître des espoirs

ou tomber des illusions.

A vrai dire, notre passage à Dortmund (stalag VID) fut sans histoire.

Nous passions le plus clair de notre temps allongés sur le sol, afin de

récupérer sur la fatigue des jours précédents et aussi de remédier par le repos

à l'insuffisance de nourriture.

Dès 7 heures du matin, on nous ouvrait les portes du vélodrome et nous

allions respirer un peu d'air frais dans une petite cour où l'on pouvait se

tasser à 150 hommes à peine. Les cigarettes étaient allumées mais, déjà, on

pouvait s'apercevoir de leur rareté par le nombre de fumeurs qui se brûlaient

les lèvres à tour de rôle au même mégot.

Les lieux d'aisance (ô ironie) étaient des plus rustiques et ne

désemplissaient pas, du matin au soir. Construits uniquement d'un chevron

horizontal fixé sur des piquets placés à hauteur calculée et, à quelques

centimètres des pieds, un fossé profond de deux mètres. C'était là tout le

confort de ces W.C. dont on pouvait dire qu'il y avait péril à les utiliser.

Vingt types se trouvaient constamment assis sur la planche avec, en face d'eux,

vingt autres qui attendaient patiemment le moment de prendre place à leur tour.

A 20 heures, les portes se refermaient sur nous. Pendant un moment, on

entendait encore le murmure de conversations tenues à voix basse, auquel succédait

bientôt le silence.

Cependant, un soir, un chant s'élève jusqu'au dôme de l'immense salle.

Chacun se tait et écoute religieusement ce ténor dont la voix pure lance à l'écho

de nos cœurs des mots qui répondent parfaitement à la, nostalgie qui nous

étreignait. Dommage que des applaudissements chaleureux, en récompensant le

chanteur, viennent mettre fin à cet unisson mental qui nous liait à lui !

Mais ce n'est pas tout, deux autres gars, juchés au haut des escaliers

qui conduisent aux tribunes, se font entendre aussi. Mais quoi ! Un lied ? les paroles

sont en allemand. Cela jette un froid, on ne les écoute plus, on reprend les

conversations. Ce sont des « rédimés », nous dit-on. Le chant terminé, ils ne

récoltent pas le succès obtenu par le premier, mais tout de même de faibles

applaudissements se font entendre de très haut et nous font lever la tête. Dans

la demi-obscurité qui nous environne, nous pouvons apercevoir, au faîte du vélodrome, une espèce de cage semi-circulaire,

dans laquelle se trouvent deux soldats allemands, auteurs des applaudissements

; entre eux, une mitrailleuse dont le canon est braqué sur nous. Jusqu'alors, peu d'entre

nous avaient repéré ce mirador intérieur et il fallut ce méprisable incident pour

que son existence nous fût révélée. Inutile de dire que cette

expérience de chant ne se renouvela plus, l'auteur de cette initiative ayant certainement

éprouvé le regret d'avoir suscité cet incident imprévisible en extériorisant

par sa voix chaude et prenante les sentiments intimes de ses camarades. IV NOUVELLE ÉTAPE

NEUBRANDENBURG. Heraus

! Ce seul mot bref, lancé

sur un ton de commandement, retentit sous le dôme du vélodrome et nous tire

brusquement de notre sommeil. Furtivement, on s'interroge : Que se passe-t-il ?

Que nous veut-on ? Il est 4 heures ! Dans

l'obscurité, on prépare fébrilement ses bagages. Ceux-ci sont d'ailleurs

réduits au strict minimum et, à part un objet à ranger dans la valise, un

couvercle à refermer ou une courroie à resserrer, on est bientôt prêt. Dehors, une pluie fine

nous accueille. On nous parque dans une prairie où, toujours par rang de cinq

hommes, nous attendons l'ordre du départ. Cette attente se prolongea pendant

plus de 6 heures sous la pluie, entourés de civils armés dont le bras gauche

s'orne d'un brassard jaune portant, en noir, l'araignée hitlérienne. Nos

uniformes sont trempés. Pendant cette longue

station très fatigante, on procède à une distribution de pain et chacun reçoit un

saucisson dont la dimension nous paraît extraordinaire, la disproportion avec

la rondelle traditionnelle est énorme. Mais notre satisfaction fera bien vite

place à l'indifférence, sinon au dégoût car dès que l'on presse là saucisse, il

en sort une eau jaunâtre qui la réduit à un quart de son volume et nous

constatons que la chair n'est composée que de nerf bâché, crissant sous la dent

; pas un atome de corps gras. Ils s'y entendent, les boches, à nous nourrir

sans que cela leur coûte. Vers 11 heures enfin, nous

nous mettons en marche et faisons en sens inverse le chemin parcouru six jours

auparavant. A la gare de Dortmund, on

nous tasse par 50 hommes dans les wagons à bestiaux et le convoi s'ébranle au

début de l'après-midi. Nous avons vue sur le

paysage par la lucarne grillagée du wagon et par un espace laissé libre sur 10 cm

de la porte à glissières. Pendant des heures, les villes et villages se

succèdent ; quelques-uns d'entre nous prennent des notes sur un agenda, histoire

de tuer le temps. On assiste aussi à des situations cocasses, tel ce camarade

qui fut pris d'un besoin pressant et, le papier étant rare, dut se résoudre à

se soulager dans sa gamelle et à lancer contenant et contenu dans la campagne. Dans les champs, nous

apercevons des prisonniers au travail, des Polonais. Parfois, l'un d'eux nous

adresse un petit geste amical. Parmi tant de villes

traversées, nous remarquons surtout Hanovre, Braunschweig,

Magdebourg et, dans la nuit, Berlin. Le lendemain, à 6 heures

du matin, le convoi s'arrête en gare de Neubrandenburg. Un double cordon de

sentinelles est rangé sur le quai ; telle est donc bien notre destination. Cette petite ville du

Mecklembourg-Schwerin compte 12.000 habitants et s'est spécialisée dans la fabrication

des articles en os, comme nous pouvons nous en apercevoir, en traversant

la ville, par les nombreux magasins exposant ce genre de marchandise. Par

contre, nous remarquons aussi que les magasins d'alimentation sont très peu

fournis et que les « Konditoreien » (confiseries) ne

présentent à leurs étalages que des bocaux vides et les noms publicitaires d'un

chocolat qui fait totalement défaut. A la sortie de la ville,

un chemin escarpé nous conduit au stalag IIA et l'on nous introduit sur un terrain

que nous avons eu coutume d'appeler « la prairie » alors que, en réalité, il

s'agit d'un terrain sablonneux où n'existe le moindre brin d'herbe. A

proximité, des casernes immenses sont en construction. Devant nous, des

baraques, des tentes. A l'entrée du camp, 3 à 4

cents Hollandais prisonniers nous ont cédé le passage, ils sont libérés. Cette

nouvelle est fortement commentée et suscite parmi nous des espoirs nouveaux. Il fait une chaleur

tropicale. Pendant près de 4 heures, nous faisons la file pour obtenir quelques

pommes de terre – bonnes et mauvaises – qui, constituent la ration du jour. La nuit, alors que nous

sommes étendus dans un méli-mélo de valises et de besaces, une bise cinglante

nous frigorifie sur place et soulève la poussière qui nous pénètre dans les

yeux, la bouche et les oreilles. Du haut des miradors, les projecteurs fouillent

sans cesse parmi les corps, tendant à prévenir toute évasion et les

mitrailleuses sont constamment braquées dans notre direction. Des prisonniers français

viennent nous rejoindre sur le terrain et repartent quelques heures plus tard. Déjà,

le temps est mis à profit pour procéder à des échanges commerciaux, ayant le

tabac et les cigarettes en guise de monnaie-or. C'est à ces occasions qu'on

retrouve sur le marché des objets prohibés qui sont passés inaperçus à la

fouille de Dortmund, tels que couteaux, briquets, rasoirs, etc. Cinq jours durant, on nous

tiendra exposés à la bise, la nuit et au soleil, le jour. Chez tous, la faiblesse

augmente et il ne se passera pas un quart d'heure que l'un ou l'autre

prisonnier, défaillant, soit transporté quelque part dans le fond du camp, à

l'infirmerie. Nos gardiens sont très durs envers nous et l'un d'eux se montre

particulièrement brutal, se frayant un passage parmi nous, à coups de plat de

sa baïonnette, ce qui provoque toujours la débandade chez les prisonniers, le

piétinement et l'éventration des valises. Un camarade subira plus particulièrement

les effets de cette brutalité, l'œil enlevé par la pointe de la baïonnette de

cette immonde brute. Après cinq jours,

transférés dans le camp, on nous loge à 300 hommes par tente. Le régime n'y est

ni pire, ni meilleur, sinon l'abri ; comme nourriture, soupe à l'eau de

vaisselle, quelques petites pommes de terre en robe des champs et un cinquième ou

sixième de pain. Rares sont ceux d'entre nous qui peuvent se lever, sans

retomber aussitôt ; il faut souvent l'aide d'un camarade pour réaliser ce léger

effort. Impossible de s'approcher

des cuisines, car celles-ci sont gardées par des prisonniers sénégalais farouches

et menaçants, armés de respectables gourdins ; leur attitude décidée en impose

immédiatement. Le seul moyen d'obtenir un supplément de nourriture est de

s'entendre avec les prisonniers polonais affectés aux cuisines, mais un morceau

de pain vous coûte votre montre ou votre alliance. Alors on prend patience. Comme s'il était besoin

encore de diminuer nos forces, les feldwebels et unteroffiziers

nous font faire des exercices de marche

et de gymnastique trois fois par jour. Le soir, à 8 heures, tous

les prisonniers doivent réintégrer les tentes et ne peuvent en sortir avant le

matin. Couchés sur le sol, côte-à-côte, il reste bien peu de place pour se

mouvoir et le sable refroidi nous engourdit. Ayant obtenu d'un prisonnier marocain,

en échange de quelques cigarettes, un lot de planches qui formaient un paravent

aux latrines, nous n'eûmes la satisfaction de nous en servir comme couchette

que durant une seule nuit car, le lendemain, au cours d'une visite fouillée,

les schleuhs confisquaient ce que nous considérions comme

une aubaine. Et enfin, c'est dans ce

stalag que nous ferons connaissance avec le n° 1 du « Trait d'Union » infecte

feuille de propagande qui nous poursuivra jusqu'au dernier mois de captivité,

mais qui, cependant, il faut le reconnaître, avait son utilité en remplaçant

avantageusement le papier hygiénique. V AU STALAG

D'IMMATRICULATION. Notre séjour à

Neubrandenburg dure depuis dix jours et on parle maintenant d'un nouveau transfert,

le stalag IIA étant exclusivement réservé aux prisonniers français. Cette

nouvelle nous réjouit, quoique nous ne connaissons rien de notre destination

future, mais nous avons assez souffert en ce stalag du diable pour désirer en sortir. La veille de notre départ,

un aumônier belge célébrera une messe en plein air. Combien de prisonniers belges

et français y assistent ? C'est difficile à évaluer, on parle de vingt-cinq

mille. Plus de six mille communiants s'étaient présentés au moment où les

hosties vinrent à manquer. Aux côtés de l'autel improvisé, le fusil entre les

jambes, deux sentinelles sont assises, surveillant d'un air idiot tous ces

hommes dont les têtes restent inclinées dans un pieux recueillement. Qui saura dire tous les

combats intérieurs qui se sont livrés, ce jour-là, dès le réveil, pour résister

à la tentation de grignoter un morceau de pain, alors qu'il faut rester à jeun

; pour d'aucuns, il fallut faire preuve d'une volonté quasi-surhumaine. C'est le lundi 24 juin que

nous quittons ces lieux inhospitaliers. Le bruit circule que nous

nous rendons vers l'Ouest, à Krefeld. Le fait d'aller dans cette direction ramène un

espoir nouveau en chacun et nous revoyons ces hollandais qui, à peine arrivés,

ont été réembarqués à destination de leur pays. Mais il n'en fut rien pour

nous, car notre lieu de destination était Greifswald qui, avec la prononciation

allemande, pouvait se confondre avec Krefeld pour des gens qui, comme nous,

n'étaient pas familiarisés avec la langue tudesque. En traversant la ville de

Neubrandenburg, un unteroffizier nous interpelle et

nous lance : « Fous allez au trafail, pas peaucoup trafailler et pien mancher ». Ces paroles nous

refroidissent, nos illusions disparaissent. Vraiment, les canards sont

décourageant. Nous prenons place dans

des wagons à bestiaux dans lesquels nous trouvons, cette fois, des banquettes avec

dossier. Pendant le voyage, qui n'a rien d'attrayant, nous pouvons tous

assister au défilé des campagnes, car les portières nous ont été laissées ouvertes. Et c'est à 8 heures du soir que nous arrivons à ce fameux stalag II C,

à Greifswald. Il ne s'agit pas ici d'un

camp, mais de casernes récemment construites, dont les garages, séparés des corps

de bâtiments par des fils barbelés, servent de logements aux prisonniers. Affaiblis

et, disons le mot, crevés, nous passons notre première bonne nuit sur la

paille. Le lendemain matin, nous

passons tous à une fouille sévère, au cours de laquelle on nous enlève même

notre nécessaire, tels que chemises et pullovers. Notre argent disparaît contre

remise d'un accusé de réception. Des renseignements divers nous sont demandés,

et entr' autres, l'adresse de la personne qu'il y a

lieu d'aviser en cas de décès. Cette question nous atteint cruellement, car la

plupart savent que leurs familles ont été évacuées vers la France, mais

ignorent si elles sont toujours en vie. Quelle adresse déclarer ? Cette pensée

fut d'ailleurs, au début de la captivité, celle qui nous attira la plus grande

souffrance morale. Chaque groupe de

prisonniers répartis dans les garages se trouve sous le commandement d'un Kompagnieführer, un Unteroffizier

qui profite de notre situation pour faire « de bonnes bedites

affaires ». C'est ainsi qu'en échange de stylos, porte-mines et autres objets

ayant quelque valeur, il nous passe un bout de pain ou un paquet de 6

cigarettes Juno. Il en est qui se laissent prendre à ces

appâts, tant est obsédante l'envie de manger et de fumer. A midi, la soupe nous est

distribuée. Pour des estomacs affamés, elle était excellente : il s'agissait d'une

soupe au poisson dont les arêtes pouvaient nous étrangler mille fois. Mais

l'avis fut unanime, cette soupe était délicieuse et réconfortante. I1 est vrai

que notre appréciation, à ce moment, devait tenir à peu de chose, car on eût

bouffé des cailloux. L'après-midi, nous posions

devant le photographe, dans la position assise ; une ardoise sur les genoux

portait le numéro matricule qui nous avait été attribué le matin et qu'on

retrouvait sur une plaquette qui se balançait sur notre poitrine. Ce numéro

était désormais notre principale identité et convenait parfaitement à la tête

de forçat qu'enregistrait la pellicule. Celui qui, par la suite, a pu voir sa photo

sur la carte d'immatriculation, eut peine à se reconnaître : pâle, les traits

fatigués, les yeux cernés, amaigri, c'était bien là une figure de bandit et non

d'honnête homme. Le lendemain matin, ce

sera la séance de vaccination et, aussitôt après, nous assisterons au premier marché

d'esclaves. Des civils, portant des serviettes bourrées de paperasses sous le

bras, vont et viennent dans l'enceinte des barbelés et nous désignent pour nos kommandos de travail. Ces gens de l'Arbeitsarnt,

nous aurons l'occasion de les voir souvent, au cours de notre captivité. Dès aujourd'hui, nous ne

sommes plus que des esclaves dont on cherchera à extraire un rendement. Le

travail obligatoire auquel nous sommes soumis, par la volonté de ceux qui ont

rédigé la Convention de Genève, apportera parmi les prisonniers bien des

déboires, des maladies, des accidents. Que de protestations, de révoltes, de

punitions n'entraînera-t-il pas ? Que de sanctions seront prises collectivement

à notre égard, dès ce moment où nous ne fûmes plus qu'un numéro ! Dès

maintenant, nous sommes considérés comme des êtres inférieurs desquels on peut

tout exiger. Et les articles de la Convention qui nous reconnaissent certains

droits ou privilèges seront bien peu respectés. Dans les premiers temps

surtout, croyant à une victoire facile et certaine, les boches n'auront pas à

se gêner avec nous. Le sort en est jeté. Il

faut nous résigner à entreprendre un nouveau voyage ; nous commençons à en

prendre l'habitude. Les wagons à bestiaux sont

toujours en gare, qui nous attendent et moins de 48 heures après notre entrée

au stalag d'immatriculation, nous repartions, en direction de Stettin, cette

fois. VI EN POMÉRANIE. Le marchand d'esclaves a

désigné notre, kommando et nous quittons le stalag dans

1’après-midi du 26 juin, inquiets malgré nous de connaitre notre nouvelle

destinée. Nos wagons à bestiaux

s'arrêtent à chaque gare, des camarades y descendent, arrivés à leur destination

; ils sont accompagnés d'un feldgrau armé. Nous

jugeons les gardiens à leur mine ; certains inspirent quelque peu la confiance,

d’autres sont antipathiques au suprême degré. L avenir nous apprendra que ce

jugement hâtif est bien hasardeux et ne répond pas, bien souvent, a la réalité. Nous arrivons en gare de

Stettin, où l'animation est grande sur les quais. Nous devons changer de convoi

et profitons du court répit qui nous est accordé pour nous désaltérer d un

gobelet d eau. Une micheline nous

emporte, commodément installés, cette fois, sur les banquettes du compartiment.

Le train longe l'Oder et nous pouvons faire connaissance de visu avec le grand

port de la Baltique. De nombreux navires de gros. tonnage mouillent l'ancre,

d'énormes grues font jouer leur flèche en tous sens ; un va-et-vient continuel

d'un charroi important encombre les quais. L'Oder, rudement, roule ses eaux

vers la mer Baltique, que les Allemands dénomment aussi Ostsee

ou mer de l'Est. Un quart d'heure de voyage

suffira pour nous amener à destination. Il s'agit d'un village quelconque, aux

habitations pauvres construites en briques et dont les toits s'élèvent en

pointe ; un chemin raboteux, des caves de plain-pied s'enfoncent dans les talus. Dès la sortie de la gare,

nous sommes escortés par une troupe bruyante de gosses qui se bousculent pour

mieux nous voir. Le long de la rue principale du village, hommes et femmes,

devant leurs demeures, nous regardent curieusement et font des commentaires

que nous ne comprenons pas, mais déjà, chacun de nous est apprécié diversement. Le croiriez-vous ? Ce fut

un bien pénible moment. Peut-être n'avons-nous jamais si bien ressenti notre

basse condition. Depuis ce jour-là, nous étions des esclaves sur lesquels on se

décharge des plus lourds fardeaux, auxquels on repasse les plus fatigantes

besognes ; des esclaves subissant la mauvaise humeur des chefs et qu'on rend

responsables de tous les péchés d'Israël ; des esclaves dont la dignité d'homme

est atteinte à chaque heure du jour par le dédain, les sarcasmes, voire les

mauvais traitements. En certains endroits, les

prisonniers furent accueillis par les huées de la population, qui leur jetait

des pierres et leur crachait au visage. Je dois à la vérité de dire que tel ne

fut pas notre cas. Et nous avons défilé sous les yeux de ces Prussiens de

Poméranie en gardant une attitude digne et fière d'hommes non asservis. Nous sommes introduits

dans la salle des fêtes du village où, sur le plancher, les 31

prisonniers que nous sommes trouvent un nombre égal de paillasses. Sur

celles-ci, deux tranches de pain fourrées en sandwich de lard ou de saucisson y

ont été déposées à notre intention. On examine curieusement ce casse-croûte

copieux et on s'interroge : Est-il destiné à notre repas du soir ? ou, par prudence,

est-il préférable de le maintenir en réserve jusqu'à demain matin ? La plupart résolvent la

question immédiatement et mordent. à belles dents dans ce délicieux pain bis ;

les hésitants, l'un après l'autre, suivent bientôt cet exemple. Vraiment, la

tentation était trop forte, nul n'a pu y résister. Quant à demain... on verra ! Mais la Providence se

montre particulièrement démente, ce premier soir en kommando.

Une vingtaine de jeunes gens envahissent la cour et, avec des protestations de

sympathie, nous glissent quelques cigarettes dans les mains, pendant que nous

les dévisageons avec méfiance. Cette amicale démonstration nous paraît louche,

mais l'un d'eux entreprend de nous expliquer en jargon petit nègre, que ses camarades

et lui ne sont pas allemands, mais polonais déportés de leur pays et au travail

depuis huit mois déjà dans ce village qui a nom : Ferdinandstein. En hommes jusque là

habitués à ne considérer que notre propre sort, la sympathie nait aussitôt envers

ces frères étrangers dont l'infortune est égale à la nôtre et dont le premier

mouvement est un geste charitable qui doit adoucir quelque peu notre appréhension

de la vie qui nous sera faite ici. Un peu d'histoire

clôturera ce chapitre. La Poméranie couvre un

territoire de la Prusse sur une superficie légèrement supérieure à notre pays,

alors que sa population n'atteint pas deux millions d'habitants. Cette

disproportion se comprend par la pauvreté du sol de cette région ; celui-ci est

généralement bas, de nature sablonneuse, humide et médiocrement fertile. Le

climat est froid et brumeux. L'agriculture est pauvre ;

seule la culture de la pomme de terre est d'un rendement abondant. Les prairies

sont inexistantes et, de ce fait, les vaches ne sortent jamais des étables et

sont d'une maigreur pitoyable. Il faut se diriger vers le Brandebourg pour y

trouver des campagnes verdoyantes. La Poméranie appartint à

la Pologne pendant des siècles et elle ne fut définitivement rattachée en totalité

à la Prusse, qu'en 1815. Le Traité de Versailles, en juin 1919, en a restitué

une partie à l'Etat polonais reconstitué. Dans la Poméranie de l'Est, la

population est de langue allemande, mais est assez fortement mélangée

d'éléments slaves. Dans la Poméranie de l'Ouest ou oderienne,

des centaines de villages témoignent encore par leur nom de leur origine slave. Malgré cela, il est une

chose qui nous frappe : le poméranien est le type qui s'enorgueillit le plus d'être

Prussien et les vieux se vantent avantageusement de ce que les Poméraniens

formaient, en 1914 , l'élite des régiments de Ulhans,

si tristement réputés chez nous. Mais le Poméranien,

grossier, lourd et quasi-illettré, se heurtera au caractère plus raffiné et

têtu et à l'esprit plus subtil et frondeur du wallon. VII KOMMANDO

VILLAGEOIS. La population du village

de Ferdinandstein est composée presque entièrement de

petits cultivateurs maraîchers qui cumulent cette profession avec celle de

cafetier, épicier, coiffeur, boulanger, etc. Chacun possède quelques hectares

de terrain, desquels il retire le seigle, l'avoine, les betteraves, les pommes

de terre et le foin, en quantité de très peu supérieure aux besoins de

l'exploitation. Mais un hectare de culture maraîchère constituera le plus clair

des ressources de ses paysans.

François Rouard (à droite) avec un autre P.G. (non identifié). Vraisemblablement à Ferdinandstein L'Ortsbauerführer a réparti, dans 29 petites fermes,

les 31 prisonniers et, dès 6 heures du matin, le premier jour, les cultivateurs

sont venus prendre livraison de leurs esclaves. La plupart d'entre eux arborent

vis-à-vis de nous une fierté insolente et, pendant longtemps, nous serons le

principal sujet de leurs conversations, les uns marquant leur chance d'être

servis par un homme de leur profession, les autres manifestant leur déception

de posséder des employés qu'ils appellent les « Bankdirektor

». Nous sommes dans un état

d'épuisement moral et physique qui ne nous permet pas de nous adapter rapidement

à nos nouvelles fonctions et beaucoup ne connaissent le travail des champs que

de façon purement théorique. Aussi bien,

le travail est d'autant plus dur pour ces derniers et doit être expliqué jusqu'aux

moindres détails, avec force gestes et démonstrations par nos suzerains. En cette saison d'été

1940, le travail commence à 6 heures et se termine le soir, entre 9 et 10 heures.

L'interruption aux heures des repas est réduite au strict minimum et une

demi-heure pour le repas de midi est bien le maximum accordé. La fenaison est particulièrement

éreintante. Elle se fait sur les îles de l'Oder et le foin est ramené au port

sur deux grandes barques jumelées. Il me souvient que le terrain le plus

éloigné me força de ramer pendant près de deux heures pour nous y rendre, mon

fermier et moi, et autant pour en revenir. Le foin, mêlé de joncs, est de

qualité plus que médiocre et sert aussi souvent de litière aux bêtes que de nourriture.

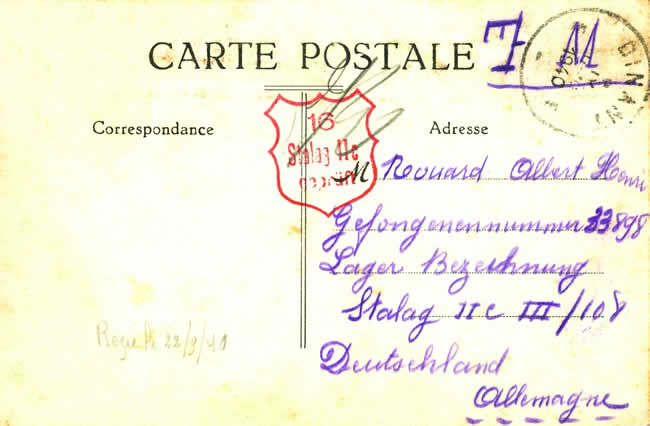

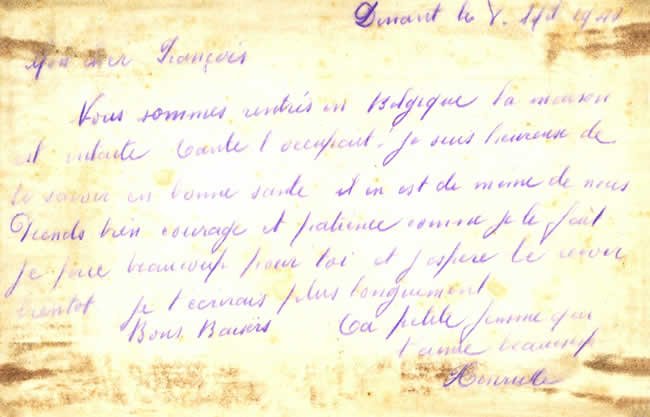

Carte envoyée par son épouse

Carte envoyée par son épouse Henriette, le 08 septembre 1940 (et reçue le 22/09) Mon

cher François, Nous

sommes rentrés en Belgique. La maison est intacte, Tante l'occupait. Je suis

heureuse de te savoir en bonne santé, il en est de même de nous. Prends bien

courage et patience comme je le fais. Je

prie beaucoup pour toi et j'espère te revoir bientôt. Je t'écrirai plus

longuement. Bons

baisers. Ta

petite femme qui t'aime beaucoup. Henriette Le fauchage du foin, du

seigle et de l'avoine était très fatigant pour ceux qui ne connaissaient

la faux que de nom. Et cependant, le soir, s’ils se laissaient tomber sur leur

paillasse, exténués, ils n'en ont rien laissé voir à leur bauer

pendant la longue et dure journée, retenus par ce ridicule amour-propre que

tout prisonnier a connu, au début de sa détention. Trois fois par jour, il y

avait la nourriture à donner aux bêtes, le fumier à extraire des étables, la

traite des vaches et cent autres travaux inhérents à l'exploitation fermière. Mieux est le travail

maraîcher qui, au moment de notre embauchage, consistait surtout à manier la

binette pour l'enlèvement des mauvaises herbes qui croissaient dans les

légumes. Ce travail est moins fatigant que tout autre, mais fastidieux par la

répétition du même mouvement durant des heures interminables. Heureux sommes-nous

lorsque le bauer nous accorde la liberté du dimanche,

car nombreux sont ces paysans qui ne respectent pas le repos dominical. Notre ignorance dans le

travail provoquait parfois des gags amusants dont on s'entretenait volontiers lorsque,

le soir, nous nous trouvions tous réunis. Tel celui-ci qui m'est resté en

mémoire : Un camarade est chargé par son « patron » de nettoyer un champ

d'asperges, de ses mauvaises herbes. Deux heures après, il revient à la ferme,

portant la binette cassée ; il explique au cultivateur que le champ est envahi

par des plantes tellement coriaces que l'outil n'a pu y résister et qu'il vient

en quérir un autre. Pris de soupçon, le paysan se rend sur les lieux et

constate, à son grand désespoir, que les trois-quarts de son champ est nettoyé...

de ses asperges. La difficulté de se

comprendre amène aussi des quiproquos non moins amusants : Deux prisonniers, pendant

le repas de midi, discutent entre eux de ce qui peut être advenu à l'ex-Kaiser

Guillaume II qui, avant les hostilités, se trouvait à Dom, en Hollande. – Demande-le au vieux, dit

l'un. S'adressant au vieux

fermier, l'autre pose la question, en français : – Et le Kaiser, où est-il

? – Da ! répond le vieux, en

montrant un panier à couvercle qui traînait dans un coin – Dans le panier ? – Ia ! Que voulait-il dire ?

Ayant soulevé le couvercle du panier, nos deux amis y trouvent deux fromages. Ce n'est que le soir, à

leur rentrée au kommando qu'ils apprirent le mot de

l'énigme. Le vieux avait compris qu'il s'agissait de « Kâse

», c'est-à-dire fromage.

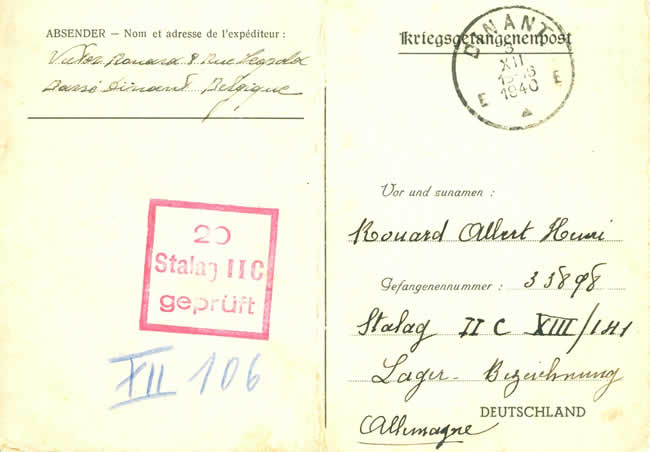

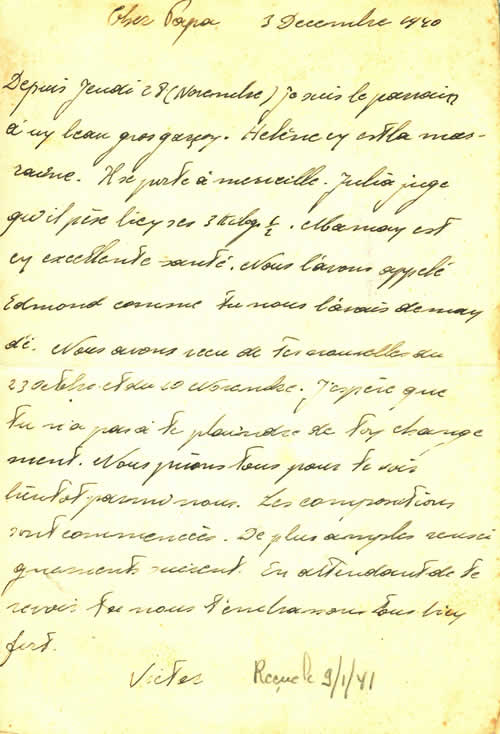

Carte envoyée par son fils aîné

Carte envoyée par son fils aîné Victor (16 ans) et annonçant la naissance de son petit frère Edmond (dit Eddy), le 28 novembre 1940. Reçue le 9/01/1940. Cher

papa, 3 décembre 1940 Depuis

jeudi 28 (novembre), je suis le parrain d'un beau gros garçon. Hélène est la

marraine. Il se porte à merveille. Julia juge qu'il pèse bien ses 3kgs1/2.

Maman est en excellente santé. Nous l'avons appelé Edmond comme tu nous l'avais

demandé. Nous avons reçu de tes nouvelles du 23 octobre et du 10 novembre.

J'espère que tu n'as pas à te plaindre de ton changement. Nous prions tous pour

te voir bientôt parmi nous. Les compositions sont commencées. De plus amples

renseignements suivent. En attendant de te revoir, nous t'embrassons tous bien fort. Victor Certes, ces petites

histoires, innombrables au début, nous font bien rire, mais n'empêchent pas notre

moral de rester à un niveau assez bas, provenant surtout de l'absence de

nouvelles des nôtres. Le cafard fait son apparition. Nous sommes affectés par

une dépression morale bien difficile à définir et cet état mental du début

s'accentue encore par le fait que, bien souvent, chacun de nous travaille seul

à longueur de journée. Les Allemands, à nos côtés, ne peuvent obvier à cette

maladie morale, tandis que la présence d'un camarade, dans le champ voisin,

nous procure une joie de gosse et on ne se lasse pas de s'interpeller et

d'entretenir une conversation qui ne prendra fin qu'avec le travail. Qui d'entre nous peut se

vanter de n'avoir pas laissé couler ses larmes, sans retenue possible, sous la

pensée persistante des siens et de son pays. Bien peu ! Et ces moments-là

furent réellement des plus pénibles. La douleur physique représente peu de chose,

mise en comparaison avec l'effet moral de notre situation. Nul ne le comprendra

qui n'en a subi le choc ! Les premières lettres de

Belgique sont reçues à la fin août et c’est avec une joie délirante que ces précieuses

missives sont lues et commentées, ajoutant une peine de plus à ceux qui

n'avaient pas ce bonheur et qui continuaient à vivre dans l'appréhension et

l'angoisse du malheur. Il nous faudra atteindre le mois d'octobre pour que

chacun ait ses apaisements sur le sort des siens et, dès ce moment, la vie

devient plus supportable.

Au point de vue physique,

il est à constater que nous avons tous gagné, dès les premiers jours, du

rhumatisme aux mains. Celui-ci se faisait particulièrement sentir pendant la

nuit et lorsque, dans notre sommeil, il nous arrivait d'ouvrir ou de fermer les

poings, la douleur provoquée par ce mouvement naturel nous éveillait et le cri

qui nous échappait inconsciemment éveillait les autres. Au début d'octobre, les

grands travaux des champs sont terminés et quelques paysans se débarrassent de

ceux dont ils n'ont plus besoin. Dix prisonniers quittent le kommando, y laissant le regret d'une séparation qui fut

pénible, tant étaient vivaces les sentiments de camaraderie qui nous unissaient

l'un à l'autre. VIII DANS UN

DOMAINE PRIVÉ. Ce 9 octobre 1940, un tortillard vétuste

et démodé nous emmène a travers la campagne poméranienne. Bois et campagnes

défilent sous nos yeux ; çà et là, quelques champs de betteraves marquent leur

emplacement parmi d'immenses étendues de culture de pommes de terre. Descendus au hasard d'une

halte, nous nous trouvons dans un petit village dont les maisons, à bas étage

et recouvertes de tuiles rouges, sont habitées par des familles d'ouvriers

agricoles au service des gros fermiers de l'endroit. C'est le village de Woltersdorf ; un nom, parmi tant d'autres, qui ne nous

apprend rien. Les hobereaux,

propriétaires de domaines, possèdent des bois et terrains de plusieurs

centaines d'hectares, beaucoup dépassent le millier. Le plus important qu'il

m'a été donné de connaître était de 3.500 hectares, après un morcellement

ordonné par l'Etat quelques années auparavant ; précédemment, ce domaine

comprenait, 18.000 hectares de terrains et de bois. Ces fermes sont

industrialisées au plus haut degré, cela se comprend, et sont nanties d'un

outillage agricole des plus complet. Certains domaines, avec leurs hautes

cheminées, présentent plutôt un caractère d'usine. Le villageois et tous les

membres de sa famille, y compris les enfants, sont occupés exclusivement dans

ces domaines où chacun gagnait, à l'époque qui nous occupe, de 9 à 12 pfennigs

de l'heure, ce qui équivaut à 10 % environ du salaire horaire d'un ouvrier

d'usine. Par contre, le paysan bénéficie du logement et reçoit le lait, le

beurre, le pain, les pommes de terre, le charbon, etc. C'est, en somme,

l'asservissement tel qu'il se pratiquait au moyen-âge. Le village fourmille de

jeunes gens polonais, filles et garçons, portant obligatoirement sur le côté gauche

de la poitrine, le « P » mauve sur fond jaune bordé de mauve qui les

distingue de la population allemande. Il serait dangereux pour eux de se

débarrasser de cet insigne, car un châtiment sévère les attend. On retrouve

partout ces jeunes Polonais qui ont été déportés pour parer au manque de main-d'œuvre

dû à la mobilisation militaire ; leur nombre s'élevait, en 1940, à plus de

quatre millions. Il y a, en outre, quelques

prisonniers de guerre polonais qui, bientôt, à leur tour, passeront dans les

rangs des civils, après extorsion de leur signature par les autorités

militaires allemandes. Notre venue n'étant que

temporaire, on n'a pas pris la peine de nous chercher un logement et de nous

préparer une paillasse. Nantis chacun d'une botte de paille, on nous dirige

vers une villa, au centre d'une propriété assez vaste. La villa, vidée de tout

meuble et fraîchement repeinte, est bien faite pour nous plaire, mais c'est sur

la terre battue d'une de ses caves que nous arrangeons nos couchettes. Les

soupiraux sont munis de barres de fer scellées dans la pierre et une porte

solidement cadenassée bouche l'entrée de la cave. C’est moins bien qu'un

vulgaire cachot de nos permanences de police. Toutes ces précautions sont

d'ailleurs purement symboliques car, après le travail ou le dimanche, on nous laisse

circuler librement dans le village. Nous ne sommes ici que

pour une période de quatre semaines, étant venus en renforcement de l'équipe

villageoise et polonaise préposée à l'arrachage de 110 hectares de pommes de

terre. Cette besogne est fatigante pour les non-initiés que nous sommes. Au

moyen d'un trident à pointes recourbées en équerre et muni d'un court manche,

le travail se fait à genoux, ce qui est très éreintant. La journée finie, il ne

nous est plus permis de nous courber sans grimacer de douleur. La machine à arracher

les pommes de terre que l'on voit dans de très nombreux domaines, ne peut être

employée sur ces terrains, car ceux-ci contiennent d'énormes galets qui

remontent à la surface du sol et contre lesquels les dents de l'arracheuse se

briseraient. Une sentinelle nous suit

dans notre travail ; bonhomme accommodant en l'absence du maître, mais nous

admonestant d'importance lorsque le patron est là. La présence du hobereau sur

les lieux du travail est plutôt rare, mais on le voit fréquemment sur un

monticule qui domine ses propriétés et, à cheval surveillant le travail au

moyen de jumelles qu'il porte constamment au cou. Nous ne sommes ni mieux,

ni plus mal, qu'au kommando précédent. Déjà, les

jours raccourcissent. ce qui nous donne l'avantage d'une durée moindre du

travail. En outre, nous n'avons pas

à nous occuper du bétail. car il y a un personnel spécialement affecté aux

écuries, aux étables, à la porcherie, etc. Le dimanche, aucun travail

n'est exigé et nous jouissons de la plus complète liberté. Nous mettons ce

temps à profit pour écrire à nos familles, entretenir nos frusques et veiller à

l'hygiène corporelle. On nous permet d'employer

un foyer dans la cave, la nuit ; nous n'avons jamais compris par quel hasard providentiel

nous avons évité l'incendie, car le vieux poêle laisse passer les braises rougies

par une dizaine de trous et viennent rouler à proximité des fétus de paille.

Pendant notre sommeil, les rats nous passent sur le corps et le visage, sans

souci aucun de notre répugnance. Nous arrivons ainsi au

début de novembre. Les nuits sont froides, il gèle durement, déjà. On nous affecte

alors à l'arrachage des betteraves fourragères et sucrières. Le matin, les

feuilles sont recouvertes d'une mince couche de glace, ce qui a pour effet de nous

écorcher et crevasser les mains. Dès que le soleil paraît, l'humidité des

feuilles transperce les manches de nos manteaux et nos pantalons. Mais le

travail se poursuit sans que personne ne porte attention à ce fait et nous ne

pouvons que maugréer intérieurement. Peu importe ce qui peut

nous advenir en travaillant dans de pareilles conditions, la santé et la vie d'un

esclave pèsent moins que rien dans les mains de l'ennemi et la question

humanitaire ne se pose pas. Au cours de ces 28 jours,

notre salaire s'est élevé à 18 marks pour chacun des 10 hommes, ce qui va nous

permettre de faire quelques petits achats de choses toujours nécessaires. Mais

le gardien, jeune alcoolique, s'en charge lui-même, en disparaissant avec les

180 marks qui nous revenaient. « Adieu, veaux, vaches,

cochons et pommes de terre. » Le 7 novembre, nous allons vers d'autres lieux !

Pour peu que cela dure, la Poméranie n'aura bien vite aucun secret pour nous. IX KOMMANDO

D'USINE. Il est 4 heures du matin !

Un petit traînard poussif nous fait revivre, en sens inverse, le voyage que

nous avons fait quatre semaines auparavant, s'arrêtant aux haltes et dans les

petites gares de campagne pour embarquer quelques ouvriers matineux et charger

d'innombrables cruches de lait. Le travail de chargement

se fait avec la lenteur habituelle des « travailleurs forcés », la

plupart des polonais et sans aucun respect pour l'horaire. Au cours de ma

captivité, j'ai toujours constaté que, sur les lignes secondaires où de

troisième ordre, les chefs de gare en prenaient eux-mêmes, à leur aise discutant

ferme avec le chef de train ou le mécanicien, sans souci du retard occasionné. L'Oder réapparaît, Stettin

est traversé à nouveau. Nous descendons ~ 4 kilomètres au-delà de la grande ville,

à Finkenwald. A proximité de la gare, un terrain

d'aviation est aménagé, une soixantaine d'appareils y sont posés. Nous ignorons encore où

l'on nous conduit, mais bientôt de hautes cheminées d'usine se rapprochent et

nous pouvons lire sur le fronton d'une vaste entrée grillagée : « ZEMENTFABRlK » ou, autrement dit : Fabrique de Ciment. Après le travail au grand

air, le boulot dans la poussière grisâtre d'une cimenterie. Très peu

réjouissant ! Nous sommes rejoints par

16 autres prisonniers belges. Notre kommando groupe

donc 26 hommes. Un vieux bâtiment est mis

à notre disposition et nous l'aménageons de notre mieux. Cette fois, nous avons

un lit à étage, ou plutôt un assemblage de chevrons et de planches qui fait

penser à un lit. Depuis cinq mois que nous sommes en Allemagne, nous n'avons

pas encore vu ce genre de couchettes, ayant toujours dormi allongés sur le sol.

Le travail est extrêmement

dur, pénible et malsain, on le devine. La population ouvrière civile montre

assez bien d'indulgence envers nous et pour cause : parmi les 250 civils

environ au travail dans la cimenterie, il existe très peu de « nazillards ». Nous en avons connus qui avaient fait du camp

de concentration pendant trois ans et étaient toujours sous surveillance

spéciale. Le travail de nuit est

particulièrement esquintant ; il comporte surtout l'alimentation des fours rotatifs

et le déchargement des péniches. Les 12 heures de travail qui nous sont

imposées de nuit au débardage, sont très longues et ne sont pas compensées par

le repos diurne, ni par une « nourriture saine et abondante » dont se prévalent

les boches dans nos pays occupés et qui n'est qu'un appât publicitaire pour

attirer dans leurs rets nos jeunes ouvriers. Rentrant de nuit, à 2

heures ou à 4 heures, nous avons encore le triste courage de faire la chasse aux

poux dont les becs d'acier nous picotent le corps. Car nous avons des poux ! Nettoyer les malaxeurs, alimenter les fours rotatifs, décharger les

péniches. pousser les wagonnets, charger les sacs de ciment sur de hauts

camions, etc., sont autant de besognes auxquelles nous ne sommes pas accoutumés

; aussi, les contremaîtres nous harcèlent-ils plus que de convenance pour

obtenir de nous du rendement.

Carte de la déportation entre Dinant et Stettin Je me souviens qu'un lundi

matin, une équipe de 8 prisonniers, arrivant à pied d'œuvre, refusa de prendre

le travail, prétextant n'avoir pas déjeuné, la ration de pain étant insuffisante.

Cette petite grève eut pour effet de nous faire obtenir 250 grammes de pain en

ration supplémentaire par semaine. Et cela nous valut aussi l'admiration des ouvriers

civils qui n'en croyaient pas leurs yeux de cette hardiesse. Cela fit l'objet

de leurs conversations pendant huit jours ; les camarades, eux, n'en parlaient

que pour en rire. Egalement, un soir, un

prisonnier perché sur un monticule de terre glaise, entonna à pleine voix le

chant de l'Internationale. La voix portait loin et résonnait dans le silence de

la nuit. Les civils allemands avaient arrêté leur travail et paraissaient en extase

devant l'audacieux chanteur. Néanmoins, le chant terminé, ils sermonnèrent le

prisonnier, lui faisant remarquer tout le danger auquel il s'exposait en extériorisant

ainsi pleins poumons une opinion défendue chez les nazis. Notre ami en rigola

bien. On commence à prendre de

la bouteille et la réaction se fait sentir chez nous. Il n'est pas rare que 12

prisonniers commencent le travail et de n'en plus retrouver que trois ou quatre

après une demi heure. Au contremaître alors de faire la chasse aux quatre coins

de l'usine pour retrouver les manquants. Le plus souvent, ceux-ci se tiennent

dans la salle des W.C. qui est pourvue du chauffage central ; un contremaître

ne peut empêcher quelqu'un, celui-ci fût-il un vulgaire prisonnier, de

satisfaire un besoin naturel, même si cela doit se répéter plusieurs fois

pendant la journée, car le prisonnier invoque toujours son cas spécial de

dysentérique. Bien sûr, le profane qui

ne connaît rien du prisonnier, trouvera l'endroit peu ragoûtant. C'est possible,

mais s'il interroge tous les prisonniers, de tous les kommandos,

de tout le Grand Reich, il apprendra que les waters ou « Abort

» étaient devenus un lieu de plaisance et de repos et que les Kgf ne se

faisaient point faute de les utiliser à longueur de journée. Le ciment use très

rapidement le cuir et les semelles de nos chaussures en périrent ; nous n'avons

rien pour les réparer. Les sabots et les « claquettes » font leur apparition.

Nos uniformes tombent en lambeaux, malgré nos efforts pour les conserver dans

le meilleur état possible. C'est dans cette usine que

nous passons le premier NOËL de captivité, enfermés dans notre vieux bâtiment

et n'ayant d'autre distraction que jouer aux cartes, ressasser les vieux

souvenirs, conter des histoires ou chercher l'isolement dans nos pensées. L'hiver est dur ! Le froid

atteint un degré inconnu dans notre pays. Des blessés, des malades parmi nous,

déjà ! Le 30 décembre, ce sera à

nouveau le voyage vers une nouvelle destination, toujours inconnue à l'avance. Vie de chien ! X STETTIN-BREDOW. Ce lundi, 30 décembre

1940, nos baluchons sur le dos, délaissant la Zementfabrik,

nous partons vers l'aventure.

Le Kommando de Stettin-Bredow Sur le quai de la petite

gare de Finkenwalde, la bise noire qui semble suivre

le tracé des voies, nous torture le visage et les mains ; le thermomètre

indique 24 degrés sous zéro. Nous occupons les moindres recoins des bâtiments

afin de nous préserver de la morsure du froid et nous battons la semelle durant

trois heures avant d'être embarqués dans un train qui nous ramène, après

quelques minutes, à la Hauptbanhof de Stettin qui

commence à nous devenir familière. Nous reprenons ensuite, sur une autre voie,

le train qui nous conduira dans un faubourg de la ville, c'est-à-dire à Bredow où se situe le nouveau kommando

qui nous attend. Avant de poursuivre, il

est nécessaire d'ajouter quelques renseignements d'ordre documentaire qui, comme

on s'en apercevra plus tard, trouveront leur utilité dans la suite du récit. Stettin, capitale de la Poméranie et, ceci dit entre parenthèses, lieu

de naissance de l'impératrice Catherine de Russie, est par ordre d'importance

commerciale, le deuxième grand port d'Allemagne, Hambourg venant en premier

lieu et Kiel étant considéré comme port militaire. Située sur la rive gauche

de l'Oder, la rive opposée comprenant seul le faubourg de Lastadie,

Stettin possède une population de 280.000 habitants et est entourée en

demi-circonférence par des faubourgs dont la population est au moins égale à

celle de la ville. A l'entrée et à la sortie

de Stettin, l'Oder se divise en plusieurs bras, formant ainsi des îles

marécageuses et mettant la ville – au Nord – en communication avec la mer

Baltique. Bredow

est un faubourg situé au nord de la ville et le camp de prisonniers est installé

le long d'une voie ferrée. Cette ligne de chemin de fer, partant de la Hauptbanhof, effectue un trajet semi-circulaire autour de

la ville, puis se dirige vers le nord où elle trouve son point terminus à Ziegenort, petite cité balnéaire sise sur l'estuaire de

l'Oder. Etablie sur un parcours de 42 kilomètres, cette petite ligne fut

construite par les prisonniers russes en 1914-18 et est à voie unique ; le

croisement des trains se fait dans les gares. Pour autant que nous ayons

pu en juger, cette voie de communication doit être d'un rapport déficitaire. Bâtie

sur un talus sablonneux dans la majeure partie de son parcours, des

affaissements continuels du terrain nécessitent une main-d’œuvre importante de

piocheurs et autres qui rend l'entretien très coûteux. Ce ne sont qu'équipes

nombreuses de polonais, prisonniers belges et français et, plus tard, prisonniers

russes, puis italiens. Mais elle a l'avantage d'acheminer, chaque jour, des

milliers d'ouvriers vers les usines installées le long de l'Oder. Dès Bredow,

en effet, en se rendant vers le Nord, nous trouvons l'Oderwerk,

la Gollnow und Sohn (usine de sous-marins), une cimenterie, deux chantiers

navals, une usine métallurgique, une papeterie (5.000 ouvriers), une fabrique

de munitions de guerre et d'autres encore, mais surtout, la fameuse usine

d'essence synthétique de Pôlitz qui emploie, à elle

seule, près de 25.000 ouvriers. Cette dernière est ceinturée par un cordon de

maisons ouvrières en construction à l'époque qui nous occupe, tandis que plus

de 200 « saucisses de protection » se balancent à quelque 2.000 mètres de

hauteur. Journellement, la voie de chemin

de fer s'écrase au passage de dizaines de convois acheminant, vers l'usine, le

charbon qui sera converti en benzine et ramenant vers l'intérieur du pays les

wagons-citernes de ce précieux produit. Le kommando

qui vient de nous « accueillir » appartient à la Reichbahn

; il est affecté uniquement à ses services et, en ordre principal, à

l'installation d'une seconde voie de chemin de fer, avec tout ce que cela comporte

de travaux complémentairement obligatoires, tels que construction de viaducs et

de talus, travaux de terrassement, bétonnage, etc. Les 5 à 6 cents prisonniers

belges et français du camp de Bredow sont répartis

entre diverses firmes ayant l'entreprise de ces travaux, ce qui justifie le nom

de « Sammelarbeitskommando .» qui désigne ce camp. Au moment de notre

arrivée, le camp disparaît sous la neige et les baraques laissent pendre aux rebords

des toits une lignée impressionnante de stalactites qui démontrent bien les rigueurs

de l'hiver en cette région, si l'on n'en ressentait les effets. Composé uniquement de

baraques (logements, cuisines, lavoirs, etc.) ce camp planté dans la neige, fait

immédiatement sur nous la plus mauvaise impression. Nous allons connaître la

vie du prisonnier dans ce qu'elle a de plus pénible, de plus triste. Le kommando

est dirigé par un sous-officier ayant des sous-ordres et étant lui-même sous le

contrôle d'un feldwebel qui sera notre bête noire jusqu'à la fin de notre

captivité. Plus tard, un feldwebel, secondé par un unterfeldwebel

présidera à demeure aux destinées du kommando.

Affligés de 25 à 30 sentinelles, nous sommes sous surveillance continuelle,

avec tous les ennuis que cette situation crée fatalement. Notre horizon se

borne, pour ainsi dire, aux barbelés qui nous entourent, car le camp est

installé dans une cuvette ; seul, l'Est nous accorde une échappée sur la ville

de Stettin. Bredow

fut toujours considéré par les autorités militaires de contrôle, comme camp de

discipline de Stettin et les mesures de représailles à l'égard des prisonniers

des nombreux kommandos de la ville, se résumaient en

deux mots : Nach Bredowlager.

Nous n'en avons jamais connu le motif ; peut-être fallait-il faire naître la

crainte ou était-ce plutôt en raison du travail de forçat qui nous était imposé

? C'est dans ce kommando que, mes camarades et moi, nous passerons la

majeure partie de nos cinq années de captivité et que naîtront bien des

misères, et des drames. XI LE TRAVAIL AU

XII-I06. C'est la pleine nuit

encore ! Un coup de sifflet strident vient de parcourir les baraques, auquel a

répondu une série de grognements peu amènes et des imprécations les plus

diverses. Peu à peu, chaque « stube » se réveille et

l'animation grandit. Un camarade apporte la cruche d'eau chaude que l'on pare du

nom de café ou, plus simplement de jus. Chacun s’en sert un gobelet et remplit

sa gourde Il faut faire vite. En effet, des coups de sifflet répétés, suivis d’appels rauques,

nous invitent à sortir des baraques et à nous placer en colonne pour

nous rendre au boulot. Ceci fait, feu blanc par devant et lanterne rouge

à l'arrière, nous nous enfonçons dans la nuit, en silence et mal

réveillés encore, pour atteindre la petite gare de ZulIchow

où nous devons prendre le train qui nous conduira sur les lieux

du travail.

Un groupe de P.G. de la « Firma Hamann » du camp de Stettin-Bredow En 1941, le réveil était « sifflé » à 3 h. 30 et les colonnes

quittaient le kommando à 4 h. 15 pour ne rentrer, le