Maison du Souvenir

Maison du Souvenir

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Comment nous rendre visite

-

Comment nous rendre visite

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Le comité

-

Le comité

-

![]() Nos objectifs

-

Nos objectifs

-

![]() Articles

Articles

![]() Notre bibliothèque

-

Notre bibliothèque

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Photos

-

Photos

-

![]() Signer le Livre d'Or

-

Signer le Livre d'Or

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

|

Jamais ne Désespère...[1] Fischbeck 1944-1945

Voulez-vous du sidol pour

vous laver les dents ? J’avais,

pendant ma captivité à Fischbeck, un rare privilège : j’habitais une

petite chambre que je partageais avec le Commandant Petrus, ancien officier de la

Force Publique du Congo. Mon

compagnon était un homme bon, simple et droit et, sauf les petites disputes

inhérentes à la vie en commun, nous faisions bon ménage. Petrus

était fils de fermiers du pays de Dinant. Il avait passé de la ferme au service

militaire et était encore sous les armes lorsqu’éclata la guerre de 1914. Son

comportement au combat lui avait valu un avancement rapide : à la fin de

1914, il était sous-lieutenant. Dès la stabilisation de l’armée belge derrière

l’Yser, il avait demandé à être affecté aux troupes d’Afrique. Parti pour le

Congo au début de 1916, il y resta la guerre finie et fit carrière à la Force

Publique, ne revenant en congé en Europe que pour quelques mois tous les trois

ans. En 1935, il put faire valoir ses droits à la retraite ; il se maria

et s’établit à proximité de son village natal. C’est

circonstances expliquent qu’il était assez porté à mépriser les petits besoins

inutiles dont nous encombrons notre existence de bourgeois ; il les

considérait comme étant des manifestations efféminées ou décadentes. * * * Notre

chambre était petite, très petite, et il n’était vraiment pas possible que nous

y fassions ensemble notre toilette. J’étais le

plus jeune et je me levais le premier, j’allumais le poêle, je mettais chauffer

l’eau pour le déjeuner, je me lavais et je m’habillais. Lorsque ma toilette

était terminée, mon camarade se levait à son tour, faisait sa toilette, et nous

déjeunions ensemble avant de nous rendre à l’appel. Le

dimanche, pourtant, les rôles étaient renversés. Petrus se levait le

premier ; moi-même je me tournais généralement vers le mur et j’essayais

de somnoler jusqu’à ce que je puisse, à mon tour, disposer de l’espace et du

bassin. Un dimanche

matin de printemps, le soleil étant éclatant et le temps doux, tandis que mon

camarade se levait, je n’avais nulle envie de continuer à dormir et,

contrairement à mon habitude, je le regardais se laver. Lorsqu’il arriva au

moment de se laver les dents, je le vis, avec horreur, saisir son morceau de

savon de Marseille et s’apprêter à y frotter sa brosse à dents. Comme j’avais

un tube de dentifrice de réserve, je lui dis : -

Petrus, si vous voulez du dentifrice, je puis vous en donner

un tube. -

Non merci, me répondit-il, je me sers toujours de savon

ordinaire, le dentifrice est trop abrasif et abîme les dents. Je n’insistai pas, j’oubliai

l’incident et bientôt, à mon tour, je me levai, me lavai et nous déjeunâmes

ensemble. Le

dimanche, l’appel était retardé d’une demi-heure et nous en profitions pour

accorder quelques soins à nos vêtements, nettoyer nos souliers, astiquer nos

cuirs et nos cuivres : ceinturons et boutons. Après avoir

ciré ses souliers, Petrus s’installa en face de moi pour « faire »

son ceinturon ; je savais qu’il n’avait pas de sidol, tandis que j’en

possédais un flacon plein, que je lui tendis : -

En voulez-vous ? dis-je. -

Non, me répondit-il, je fais toujours mes cuivres avec du

dentifrice.

Colis pour la Belgique Dès le

début 1944, les services administratifs des camps reçurent pour consigne de

prendre des mesures en vue de réduire les bagages des prisonniers : il

fallait se préparer à des déménagements pour le cas d’invasion de l’Europe par

les armées alliées. Au camp de

Fischbeck, les prisonniers furent informés qu’ils pourraient renvoyer chez eux

les vêtements et autres objets non strictement indispensables. Par un

agréable retour des choses d’ici-bas, les prisonniers se mirent donc à faire

des colis pour les familles ! Lorsque

tous les colis furent prêts, que leur contenu eut été fouillé par les censeurs,

ils furent rassemblés dans un local spécial, vidé pour la circonstance, et qui

se trouvait au milieu du camp. Il était

prévu que trois wagons seraient mis à la disposition du camp pour le transport

de ces colis vers la Belgique. On savait

que le chargement serait effectué sous la surveillance d’Allemands, par un

sous-officier et des soldats belges, tous prisonniers. Le

lieutenant de Teli était un curieux personnage : il était à la fois

nonchalant et résolu, fantaisiste et persévérant, impulsif et philosophe. Il

était jeune, bien portant et décidé à s’évader. Il avait fait plusieurs

tentatives malheureuses qui ne l’avaient pas découragé. Il s’était

abouché avec le sous-officier belge qui devait diriger l’équipe de chargement

et il était entendu que, si une occasion favorable se présentait, de Teli en

serait prévenu. Lorsque les

wagons arrivèrent à la gare de Fischbeck, on organisa avec le camion du camp un

va-et-vient entre le dépôt des colis et la gare ; on compta qu’il faudrait

environ quinze à vingt voyages pour transporter tous les colis. Au cours

des premiers chargements, les Allemands furent particulièrement attentifs et il

devint évident que, s’ils continuaient ainsi, il n’y aurait aucune chance pour de

Teli d’échapper à leur vigilance. de Teli lui-même en était à ce point

convaincu qu’il n’avait pas poursuivi ses préparatifs. Aussi lorsque le

sous-officier belge lui fit dire, un après-midi vers trois heures, à l’occasion

de l’un des derniers voyages du camion, qu’il pouvait courir sa chance, de Teli

n’était vraiment pas prêt ; il emprunta la tunique et le manteau d’un

soldat belge, de façon à pouvoir passer pour l’un de ceux chargés du chargement

des wagons ; un ami lui remit un paquet contenant une vingtaine de pommes,

et au moment où le camion quittait le dépôt, il parvint à sauter dedans sans se

faire voir des Allemands. A la gare, dans l’un des wagons, les colis avaient

été disposés de manière à laisser une espèce de petite cellule à laquelle on

accédait par un couloir en chicane ; de Teli s’y faufila et on mura le

couloir avec le restant des colis.

L’important, maintenant, était d’éviter que l’absence de de Teli dans le

camp fût constatée avant que les wagons n’aient eu le temps normal d’arriver en

Belgique. Le Commandant Bayard prit la direction des opérations. En principe,

il fallait aux wagons trois jours pour le trajet Fischbeck-Bruxelles ; par

prudence, on décida d’essayer de camoufler le départ du fugitif pendant au

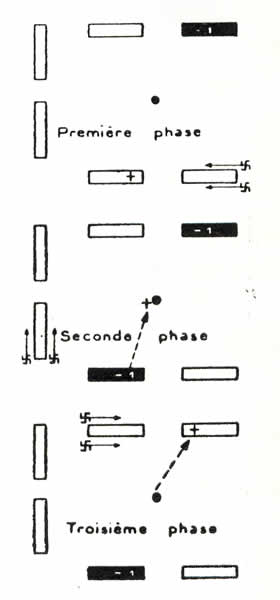

moins cinq jours. L’essentiel

était que l’effectif présent aux appels concordât apparemment avec l’effectif à

justifier. Il y avait

deux appels par jour : l’un le matin, l’autre le soir. L’appel du

matin avait lieu sur un terrain nu réservé à cet usage dans l’enceinte du

camp ; les prisonniers se groupaient par compagnie ; une compagnie

étant composée de tous les habitants d’une baraque. L’effectif

de chaque compagnie s’alignait sur cinq rangs ; les différentes compagnies

étaient disposées de façon à former trois des côtés d’un vaste quadrilatère. Au

centre de ce quadrilatère, se tenait le « Lagerälteste » et

l’officier allemand auquel l’appel devait être rendu ; devant chaque

compagnie se tenait le chef de baraque. Un officier allemand passait lentement

devant les prisonniers en comptant le nombre de files et en s’assurant que dans

chacune d’elles il y avait bien cinq prisonniers. Parallèlement, un

sous-officier passait derrière les rangs et effectuait, de son côté, le même

contrôle. Chaque fois que l’effectif d’une compagnie avait ainsi été vérifié,

l’officier et le sous-officier allemands confrontaient leurs chiffres ;

s’ils étaient d’accord entre eux et si l’effectif dénombré correspondait au

chiffre à justifier, ils passaient à la compagnie suivante et ainsi de suite. Pour

l’appel du soir, les choses se passaient différemment : les prisonniers se

rassemblaient près de la porte de leurs baraques respectives ; ils se

plaçaient également par rangs de cinq ; les contrôleurs allemands

passaient successivement de baraque en baraque ; dès que l’effectif d’une

compagnie avait été contrôlé, les prisonniers devaient rentrer dans leur

baraque. Les Allemands en fermaient la porte à clef, puis passaient au contrôle

de la baraque suivante et ainsi de suite. Or donc, de

Teli s’était évadé et il fallait s’arranger pour qu’il n’y ait pas de manquant

à l’appel du soir ; il était déjà tard dans la journée, il fallut

improviser. L’ordre de

succession dans lequel s’effectuait, chaque soir, le contrôle des baraques

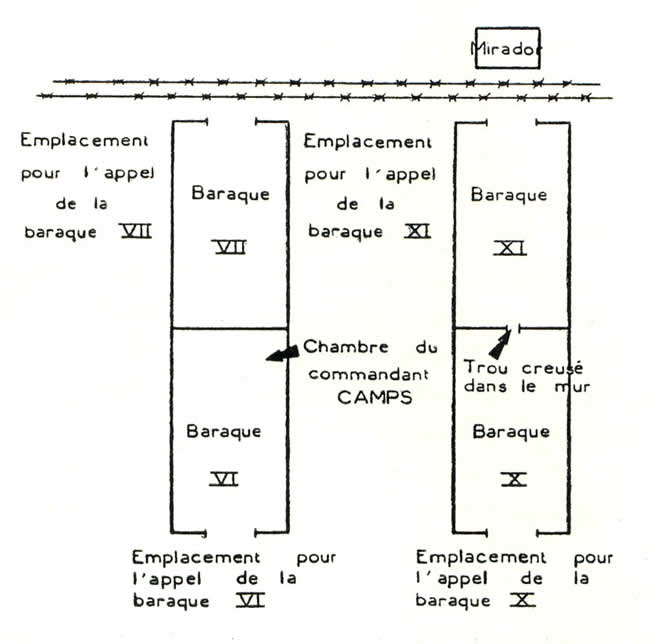

était immuable. On faisait notamment l’appel de la baraque 6 avant celui de la

baraque 10 et celui-ci avant celui de la baraque 11. Les

baraques étaient accolées deux à deux par l’un de leurs petits côtés ; mais

elles ne communiquaient pas entre elles, étant séparées par un solide mur de

briques ; leurs portes d’entrée respectives étaient situées dans les deux

autres petits côtés : ces portes occupaient donc les extrémités opposées

de chaque bloc de deux.

Les

baraques 6 et 7 formaient un bloc ; les baraques 10 et 11 formaient le

bloc voisin ; entre ces deux blocs, il y avait un espace libre. de Teli

figurait à l’effectif de la baraque 10 ; un camarade de la baraque 6 prit

provisoirement sa place à la baraque 10 et lors de l’appel de la baraque 6, fut

remplacé par un autre camarade, le Lieutenant Bec venu de la baraque 11. Le

Commandant Camps occupait dans la baraque 6 la chambre donnant vers les

baraques 10 et 11, la plus éloignée de la porte d’entrée ; la pente du

terrain faisait que l’appui de la fenêtre de cette chambre était peu élevé par

rapport au sol extérieur ; cette fenêtre n’était pas trop éloignée de

l’endroit où se faisait l’appel de la baraque 11. Avant l’appel, le Commandant

Camps vint mettre ses couvertures à aérer sur l’appui de la fenêtre de sa

chambre ; puis, dès l’appel de sa baraque terminé, tandis que les

Allemands fermaient la porte, il vint secouer ses couvertures par la fenêtre avant

de les rentrer. Le Lieutenant Bec profita de ce geste pour sortir par la

fenêtre, dissimulé par les couvertures que l’on secouait ; il rejoignit

les rangs de la baraque 11 avant que les Allemands n’y arrivent eux-mêmes faire

l’appel. Ce manège

était assez imprudent car il se déroulait dans l’avant plan du champ visuel

d’une sentinelle placée dans un mirador tout proche. Aussi, dès

le lendemain matin, se mit-on à percer le mur qui séparait la baraque 10 de la

baraque 11. Avec les instruments de fortune disponible et compte tenu des

précautions à prendre pour ne pas être surpris, ce travail devait durer deux

jours ; le trou, qui n’était pas très grand, (à peine suffisant pour y

faire passer un homme particulièrement mince) fut très habilement dissimulé. Le

troisième soir, Bec fut libéré de son obligation d’ubiquité, qui fut reprise

par le Commandant Pagi. Il se faisait compter d’abord à la baraque 10, puis des

camarades l’aidaient à passer par le trou de la muraille et il prenait place

dans les rangs de la baraque 11. Un soir, avec les trois camarades qui

l’avaient tiré hors du trou, il arriva alors que les Allemands avaient déjà

commencé l’appel ; les quatre complices se justifièrent en prétextant

qu’ils avaient achevé un coup de bridge particulièrement passionnant. L’excuse

fut acceptée sans difficulté. Pour

l’appel du matin, les choses s’organisèrent d’une manière à la fois plus

spectaculaire pour les initiés et plus difficile pour l’exécutant. C’était

toujours au moment de l’appel que les petites demandes, les petites

réclamations individuelles étaient introduites auprès de

« Lagerälteste » qui jugeait s’il convenait ou non de les transmettre

à l’officier allemand qui recevait l’appel. Celui qui

avait une demande à formuler pouvait demander à son commandant de compagnie de

quitter les rangs pour aller exposer son cas au Lagerälteste ; cette

autorisation lui était donnée dès que les Allemands avaient achevé le contrôle

de la compagnie. Le

Lieutenant Obert se chargea de se faire compter deux fois ; il se plaçait,

pour la première fois, dans l’une des compagnies par laquelle le contrôle de

l’appel commençait. Dès que les Allemands avaient passé, il faisait semblant

d’avoir une requête à faire et allait se présenter au Lagerälteste ; après

un moment d’entretien, il allait rejoindre sa place, avant que les Allemands

n’y arrivent, dans l’une des compagnies par lesquelles le contrôle se

terminait.

Pour

réaliser cette mise en scène et la renouveler jour après jour, sous le nez des

Allemands, il fallait à celui qui l’exécutait un grand calme et beaucoup

d’assurance ; Obert y réussit pleinement. Teli était

maintenant parti depuis cinq jours ; il était très vraisemblablement déjà

en Belgique ; nous apprîmes d’ailleurs plus tard que cette supposition

était exacte. Un beau

matin, le service de la censure fit savoir que le Lieutenant de Teli avait à se

présenter à la Kommandantur pour y fournir une explication. Chacun y mit du

sien pour faire semblant que l’on venait de le voir. Le jeu s’étendit même par

contagion à plusieurs Allemands qui, de bonne foi, prétendirent qu’ils

l’avaient vu le jour même. Après plusieurs heures de recherches infructueuses,

les Allemands décidèrent de faire un appel spécial ; on ne chercha plus à

dissimuler l’absence de l’évadé.

Immédiatement, les services de police sur les routes et dans les chemins

de fer furent alertés, mais évidemment sans succès ; jamais les Allemands

ne comprirent quand et comment de Teli leur avait faussé compagnie. En avril

1945, il était l’un des officiers de la colonne automobile, détachée par

l’escadron blindé de la brigade Piron, qui vint nous chercher près de Brême et

qui nous ramena à Bruxelles. Le tien et le mien Les services auxiliaires des camps d’officiers

prisonniers étaient assurés par des prisonniers de rang subalterne. On ne

pourra jamais assez dire combien, au cours des cinq années de captivités, ces

« ordonnances », comme on les appelait, nous ont aidés non seulement

par les travaux qu’ils exécutaient, mais aussi par les témoignages d’affectueux

dévouement qu’ils nous ont continuellement prodigués. Ces

circonstances avaient provoqué chez beaucoup d’entre nous le désir de

manifester d’une façon tangible la gratitude que nous éprouvions pour ces

compagnons d’infortune. Mais il

fallait éviter, d’une part, de froisser des susceptibilités souvent très

sensibles et, d’autre part, de ne toucher que ceux qui, étant le plus

directement en contact avec nous, recueillaient déjà des petits avantages

quotidiens. Un comité

s’était formé pour offrir, à l’occasion de la Noël, aux sous-officiers et

soldats prisonniers à notre Oflag, un spectacle et une collation. Les

orchestres et les troupes théâtrales du camp avaient promis leur concours, mais

il fallait obtenir des officiers, individuellement qu’ils prélèvent sur les

colis qu’ils recevaient de leur famille les provisions nécessaires à la

préparation de la collation. Le doyen de

notre camp fit circuler l’avis que ceux d’entre nous qui voulaient contribuer à

cette manifestation devaient remettre ce qu’ils avaient à offrir au Lieutenant

d’Aultrerive, chargé de réunir les dons. J’étais

moi-même un prisonnier privilégié par le nombre de colis que ma famille et les

amis qui résidaient à l’étranger parvenaient à m’adresser ; ce privilège

était d’autant plus sensible que, mon état de santé étant déficient, je ne

pouvais pas beaucoup manger et que, de nature, j’ai heureusement un très petit

appétit. C’est ainsi que je pus me charger de la fourniture de ce qu’il fallait

pour la boisson : du café, du chocolat et du lait en poudre. Tout allait

à merveille, les répétitions annonçaient un spectacle brillant, le volume des

provisions réunies dépassait les espérances. Il me faut

rappeler ici : - tout d’abord, que tout spectacle devait être autorisé par

les services d’ « Abwehr » du camp – ensuite, qu’un censeur

allemand, généralement un officier, assistait aux répétitions et au spectacle

proprement dit – enfin, que le personnel militaire allemand du camp était assez

jaloux des provisions que nous recevions et qui contenaient souvent des vivres

dont il était lui-même privé : café, viande, beurre, cigarettes, etc... Certains de

nos gardiens – et non des moins élevés en grade – n’hésitaient pas à participer

à un commerce clandestin qui nous permettait, en échange de quelques vivres,

d’obtenir certaines faveurs (charbon, bois, formules de lettres ou étiquettes

pour les colis) et même des objets prohibés (pièces pour nos appareils

clandestins de T.S.F., etc...) Ceci pour montrer que, pour certains de geôliers,

toutes les occasions étaient bonnes pour obtenir de nous un peu de ces bonnes

choses qu’ils trouvaient déjà scandaleux que nous ayons et tout à fait

inadmissible que nous donnions à nos soldats. L’un des

censeurs de notre camp, le « Sonderführer »[2]

Schmidt, était de ceux-là ; le spectacle devait être pour lui l’occasion

de bénéficier de la collation. D’autre part, notre doyen, le Colonel Bac, était

un partisan convaincu de la politique du moindre mal. * * * Ainsi donc,

le 24 décembre 1944, à 15 heures 30, dans la grande salle du réfectoire

transformée en café-music-hall, tous nous soldats étaient réunis autour de

petites tables ; devant la scène, autour d’une plus grande table, avaient

pris place les organisateurs, le Colonel Bac et les plus anciens des

sous-officiers prisonniers. Des camarades officiers faisaient le service tandis

que d’autres, sur la scène, tâchaient de faire rire les spectateurs. Schmidt

restait debout, à deux pas de la table d’honneur ; faisant brusquement

mine de le découvrir, le Colonel Bac lui fit signe de s’asseoir à côté de lui

et, Schmidt se rendant à cette invitation, il lui serra la main. L’officier

de service ayant demandé au Colonel s’il fallait aussi servir Schmidt, Bac

répondit oui d’un signe de tête.

J’étais

moi-même trop impotent pour assister au spectacle ; mais, dès que celui-ci

prit fin, plusieurs amis vinrent vite à ma chambre me raconter ce qui s’était

passé. -

Tu sais, Bac a fait donner du café, de ton café, à

Schmidt ! Le

lendemain, je demandai le rapport du Colonel et, lorsqu’il me reçut, je lui dis

ce qu’on m’avait rapporté. Le Colonel

Bac n’était pas gêné pour si peu : -

Mais, mon cher, cela n’avait vraiment aucune

importance ; d’ailleurs ce Schmidt n’est pas un mauvais type, il laisse

passer beaucoup de choses et il est très correct : je lui ai même serré la

main. Et moi de

répondre : -

Oui, mon Colonel, ça c’est votre affaire, c’était votre main,

mais le café était mon café. Le Colonel

Bac appréciait l’humour à froid ; pourtant la conversation en resta là.

[1] Jamais ne Désespère... Anecdotes de captivité militaire en Allemagne 1940-1945 racontées par Henri Decard et illustrées par Jean Remy officiers de réserve de l’Armée Belge. – Librairie Parchim (Marcel Vanden Borne) 57bis, Rue du Sceptre, Bruxelles - 1951 [2] Sonderführer : grade temporaire conféré, dans l’armée allemande, à des militaires de rang subalterne pour leur permettre de remplir des fonctions d’officier. |

© Maison du Souvenir. Tout droit réservé. ©