Maison du Souvenir

Maison du Souvenir

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Comment nous rendre visite

-

Comment nous rendre visite

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Le comité

-

Le comité

-

![]() Nos objectifs

-

Nos objectifs

-

![]() Articles

Articles

![]() Notre bibliothèque

-

Notre bibliothèque

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Photos

-

Photos

-

![]() Signer le Livre d'Or

-

Signer le Livre d'Or

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

|

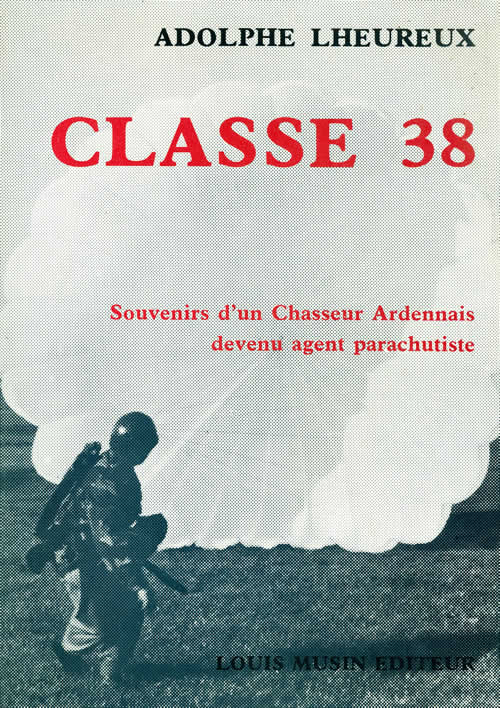

Classe 38. Souvenirs d'un Chasseur Ardennais Adolphe

Lheureux

Préface Nous sommes heureux de pouvoir présenter

les souvenirs d'un de nos plus valeureux agents opérationnels de la seconde

guerre mondiale, Adolphe Lheureux. Pour le lecteur non averti, il est bon de

rappeler ce qu'étaient les agents opérationnels, c'est-à-dire les

intermédiaires indispensables entre le haut commandement allié en

Grande-Bretagne et la Résistance des pays occupés. La plupart d'entre ces

agents furent parachutés d'Angleterre sur le continent, certains débarquaient

sur les côtes par petits bateaux ou étaient transportés en avion Lysander. Ils

constituaient souvent une paire: l'organisateur et l’opérateur radio, la

cellule à deux âmes. Ils étaient tous volontaires, agréés de commun accord par

les services britanniques et ceux de leur propre pays repliés en Angleterre.

Les uns étaient destinés aux services de renseignement, d'autres au sabotage,

aux chaînes d'évasion, à l'action psychologique ou aux armées secrètes. Environ

7.000 agents appartenant à 19 nations différentes furent envoyés en territoire

occupé ou ennemi : Britanniques, Canadiens, Américains, citoyens de tous nos

pays alliés, même des Juifs allemands et autrichiens[1].

Leurs pertes furent lourdes. A titre d'exemple, sur les 300 agents clandestins

belges envoyés sur le continent, le tiers n'est pas revenu : l'avion des

parachutistes ou le Lysander abattu, la radiogoniométrie ennemie, la torture,

l'exécution ou le camp d'extermination. Avant qu'ils ne soient définitivement

agréés, après une sélection sévère, l'entraînement des agents s'effectuait

pendant plusieurs mois dans des régions isolées de Grande-Bretagne ou d'Overseas et portait sur : l'étude de la

radio, des codes, des armes, des explosifs ; la connaissance de l'ennemi, de

ses moyens, de ses procédés de police ; le rigoureux dressage physique

indispensable aux exercices de saut en parachute ; l'étude détaillée de la

mission particulière qu'ils avaient à accomplir, des moyens les plus efficaces

pour se soustraire à l'ennemi, de la cover

story qu'ils débiteraient à leurs interrogateurs allemands s'ils étaient

arrêtés. Certes, un abîme sépare les théories d'école des dures réalités du

pays occupé. L'entraînement n'en était pas moins indispensable et, avec les

leçons de l'expérience, devint de plus en plus sévère entre 1941 et 1944. La carrière combattante d'Adolphe

Lheureux est vraiment marquée du signe de l'unité : sergent de réserve au 3e

régiment de chasseurs ardennais, il fait honneur, durant les premiers jours de

la campagne, à ce beau régiment, refuse le plus simplement du monde la

capitulation, s'embarque avec quelques amis vers l'Angleterre, se présente pour

les missions spéciales, en subit le rude entraînement, est parachuté non loin

de Dinant le 3 septembre 1941, fournit durant une année un travail considérable,

évite plus d'une fois la capture en des circonstances dramatiques, tombe

finalement grièvement blessé aux mains de l'ennemi, puis connaît les interrogatoires,

les tortures, les prisons, les camps maudits du Reich hitlérien. Et tout cela

nous est raconté de façon simple, claire, émouvante, charnelle. L'histoire des agents opérationnels n'a

jamais été écrite. Il serait du reste, impossible de composer pareil travail.

Trop d'entre eux sont morts, durant ou après la guerre. Si tous avaient pu

relater leurs souvenirs comme Adolphe Lheureux, la tâche de l'historien eût été

bien facile. Si tous les survivants en faisaient autant, nous aurions, tout de

même, de cette merveilleuse épopée, une plus large vision partielle. Après

avoir si bien servi la Belgique et la Cause, merci, cher Adolphe, pour la

contribution que tu viens d'apporter à l'Histoire.

HENRI BERNARD

Président d'Honneur du Comité d'Action

des Forces belges de Grande-Bretagne La campagne de 40 Le neuf mai de l'an 1940, la 3e

Compagnie du 1er Bataillon du 3e Chasseurs Ardennais

était cantonnée à Chabrehez. Chabrehez est un petit hameau de la

commune des Tailles ; une jolie petite bourgade ardennaise située à huit

kilomètres au sud-est de la Baraque Fraiture et sur la droite de la route

allant de Manhay vers Houffalize. Ce jour-là, le moral des soldats était

comme le temps, au beau fixe. Les permissions avaient été rétablies le matin

même. Alors ! J'étais sergent de réserve, classe 1938. J'avais dû passer neuf

mois à la fameuse compagnie-école de la division des Chasseurs Ardennais. Je

n'avais absolument rien d'un foudre de guerre. Je n'étais d'ailleurs pas un

modèle de discipline, et du reste je ne me prenais pas très au sérieux. Etant

un paysan de Hesbaye j'avais les deux pieds sur terre, assez en tout cas, pour

savoir qu'une fois démobilisé, j'oublierais rapidement tout ce qu'on m'avait

inculqué au point de vue militaire. C'était du moins ce que je pensais à

cette époque. Le lendemain – quelle fête ! – je

retournais en permission. Huit semaines que je n'avais plus revu les miens. Ce

soir du neuf mai j'avais bu plus que de coutume. Les quelques « Bergenbier »

que j'avais ingurgitées me faisaient chavirer. Aussi je m'abattis tout habillé

sur mon lit. Je n'avais aucune raison de ne pas m'endormir profondément. Ce que

je fis sans arrière pensée. Ne devais-je pas prendre le camion des

permissionnaires demain matin à six heures ! Secoué comme un prunier je fus réveillé

en sursaut. Il faisait nuit. Pas une lumière. Le caporal Courard me cria à tue

tête : Sergent, lève-toi ; c'est la guerre. Encore une « connerie » à dormir

debout ! Je me retournai furieux. Sergent, sergent, je t'assure, c'est la

guerre. Je compris bel et bien que c'était la réalité. Je bondis hors du lit et

fus chez l'adjudant C.S.L.R. Monneau très rapidement. « Rassemble les hommes en

vitesse, distribue les munitions et file sur les positions le plus vite possible

» dit-il. Une demi-heure à peine, les soldats harnachés mirent les vélos

paquetés en parcage. Je distribuai les munitions, balles de guerre cette fois,

grenades D.B.T.[2] pistolets et chargeurs

G.P. Nous allâmes occuper les positions, en

l'occurrence de petits éléments de tranchée flanquant la colline droite de la

vallée du Chabrehez. L'aube perçait à peine. Un brouillard très léger cachait

le ru serpentant dans le fond annonçait un très beau temps. Des détonations

sourdes éclataient du côté de la frontière. C'étaient nos destructions qui

sautaient successivement. Très haut dans le ciel, nous entendions pour la

première fois ce long ronronnement malsain des moteurs deux temps des bombardiers

ennemis qui allaient semer la panique, la ruine et la misère dans notre

malheureux pays. Vers les six heures le ravitaillement s'amena : une boule de

pain, du sirop et du café brûlant qui fut le bienvenu pour moi, soit dit en

passant. Ce petit déjeuner allait être notre viatique pour bien des heures et

pour certains d'entre nous, hélas, c'était le repas du condamné : le dernier. Le soleil se levait radieux tel le

soleil d'Austerlitz, hélas pas pour nous les Chasseurs Ardennais !!! Après notre frugal repas, le silence se

rompit. Les hommes se hélaient des trous de fusiliers, discutant ferme. L'adjudant Monneau qui avait pris

position avec le reste du second peloton au bois St-Jean, vint m'annoncer vers

les onze heures que notre lieutenant commandant la 3e Compagnie

avait reculé son P.C. jusqu'à la grand 'route Baraque Fraiture-La Roche, à deux

kilomètres environ. Il me prit à part pour dire ce qu'il en

pensait et bien sûr, moi, petit sergent de réserve, je n'émis aucun

commentaire. Resté seul, je trouvais cependant

bizarre ce transfert du P.C. à la dernière minute. L'adjudant revint à nouveau.

Je devais mettre au courant de cette situation le sous-lieutenant Kremer, officier

de garde à Gouvy, qui allait venir d'un instant à l'autre prendre le

commandement du second peloton. Vers treize heures, le lieutenant Kremer

arriva fourbu, fatigué à l'extrême limite. Il avait fait exploser le pont de

Gouvy au nez et à la barbe des Allemands. Revenu à moto à travers la forêt

ardennaise, contournant les nombreuses chicanes, il avait dû faire

littéralement du moto-cross ; heureusement sa moto Saroléa avait tenu bon. Il

n'avait rien avalé depuis la veille et je n'avais rien à lui offrir, mes

biscuits de réserve se trouvaient dans une de mes besaces attachées à mon vélo,

qui se trouvait à cinq cents mètres d'où nous étions. Je lui fis un petit topo de la

situation. Il s'assit dans un trou vacant et ne tarda pas à s'endormir d'un

sommeil paisible et réparateur. Il était vraiment vanné à l'extrême. Les soldats et moi contemplions, les

larmes aux yeux, la rage au cœur, les paysans hébétés qui fuyaient avec leur

bétail. Ils tiraient les objets les plus hétéroclites accusant déjà la fatigue

et nous saluant dignement. Qui avait donné cet ordre imbécile de

tout quitter ? Pourquoi ne pas rester au logis, Grand Dieu ? Où allaient-ils ainsi désespérément ?

Que comptaient-ils trouver plus loin ? C'était donc cela la panique ! Progressivement le silence se fit. Un

silence étrange. Même les oiseaux en ce beau jour de printemps ne chantaient

plus dans les sous-bois. Au loin, dans la forêt vers les Tailles, des

vrombissements de moteur allaient grandissant. Ils se rapprochèrent, et nous

n'entendîmes plus que cela. Soudain, comme nous l'attendions depuis longtemps,

le premier coup de feu retentit. Qui le tira le premier ? Eux ? Nous ??? Des motos descendaient la route dans une

pétarade folle qui se mariait avec les rafales rageuses de nos fusils

mitrailleurs. Le petit pont de la rivière sauta, cachant momentanément

l'ennemi. Sur le flanc de la vallée opposée, un char

seul, s'avançait dans un chemin de terre caché par les buissons touffus puis

ressurgissait soudain. Mis en batterie et tirant rageusement, les grenades de

nos D.B.T. l'encadrèrent. Nous ouvrions la bouche à chaque départ. Nous nous

encouragions en hurlant sans le savoir. Miaulement vicieux, la mitrailleuse du

char nous encadra, nous obligeant à cesser le feu momentanément. Nous nous

tenions, qui dans la tranchée, qui à l'abri bien factice d'un sapin. Quelle

trouille Bon Dieu !!! Effectivement, j'appelai le Dieu que je

connaissais de tout mon être. Je crois qu'Il me rendit un peu de ce courage

dont j'avais bien besoin. Je me hasardai à jeter un coup d'œil. Incroyable

! un officier allemand en képi, comme si rien n'était nous observait de ses

jumelles debout sur la tourelle du char. Nos D.B.T. y allèrent de plus belle.

L'officier ennemi descendit calmement, lentement du blindé, je n'en revenais

pas. Quant à moi, en toute modestie, j'avais

retrouvé un peu de mon calme. Au début de l'action, j'avais éprouvé une peur

intense, immense, je l'avoue toute honte bue. Mais actuellement, je n'avais

plus peur, vraiment plus peur. J'étais d'un calme absolu. Le temps passait à la

fois vite et lentement. Je me rappellerai toujours ce soldat allemand étendu

près de la rivière, grièvement blessé sans doute et qui appela pendant des

heures : « Mutti, Mutti ». Il appelait vainement sa mère ; ceci non plus, je ne

l'ai pas oublié. Le soleil se couchait et brusquement, ce

fut l'attaque à revers, sur la gauche du premier peloton de fusiliers. Le

lieutenant Kremer nous donna l'ordre d'aller aux vélos. J'armai mon G.P., les

soldats mirent la baïonnette au canon et ce fut la course éperdue ; le cœur qui

bat à tout rompre, une lucidité et une vision extraordinaire du lieu, des

gestes des camarades, du lieutenant qui nous précédait. Où était passée la

section D.B.T. ? Des hautes flammes rouges et orange embrasaient nos baraquements.

Des lueurs rapides et brèves jaillissaient vers nous. Le lieutenant Kremer

tomba. Bastin et un autre boulèrent tels des lapins blessés à la traque. D'un seul bond, d'un seul, j'avais sauté

la haie d'aubépines longeant le pré. Une lune sanglante et ironique qui me

découvrait, me montrait admirablement aux yeux de l'ennemi. Je constatai que j'avais vidé le

chargeur de mon pistolet instinctivement sur qui, sur quoi ? Je réarmai mon

G.P. tel un automate. J'entendis les Allemands qui hurlaient

leur victoire. Je m'orientais, non, je n'étais pas perdu. Je sus tout de suite

où je me trouvais. Je revoyais ce qui s'était passé... Je m'orientais. J'allai

sud-ouest délibérément. Il fallait que je retrouve les miens : les Chasseurs

Ardennais. Je ne voulais pas être leur prisonnier. Oui, je devais retrouver mon

bataillon, mon régiment. Je marchai, je courus. Un béret vert dans

une clairière. Il conduisait son vélo à la main, je le hélai, c'était le

caporal Schmidt. Je l'avais connu dix-huit mois auparavant, à la compagnie-école,

un bon Ardennais. Nous atteignîmes la route Baraque

Fraiture-La Roche. Je me juchai sur son porte-bagages. La route descendante

nous permit de joindre assez rapidement l'arrière-garde de la Compagnie Motos

commandée par le commandant Dupont. J'allai vers celui-ci et lui contai

brièvement ce qui s'était passé. A plusieurs reprises le commandant me demanda

de baisser le ton. Les D.B.T. m'avaient assourdi complètement. L'épisode de

Chabrehez était terminé, mais un autre homme était né en moi. J'avais appris à

haïr. Je haïssais cet ennemi... … Pas mal de choses ont été dites et

écrites sur le combat de Chabrehez. Loin de moi d'en connaître la primeur, mais

ce que je dis et écris formellement, c'est que la vérité en a été un peu

tordue. Parfois, par certains à l'affût d'une croix de guerre qui ferait bien

sur leur veston. Par d'autres, pour la jactance. La conclusion pour moi est celle-ci :

nous avons résisté à un contre quatre. Ils avaient des chars, nous n'avions

même pas un canon antichar 4/7, le nôtre était parti comme par hasard, en

révision quelques jours auparavant. Ils mirent des heures pour passer. Leur

chef était le générai Rommel en personne. Cela dit tout. Pour un baptême du feu

contre des troupes aguerries, ce n'était pas si mal. Les anciens de la magnifique

8e Armée Britannique ne me démentiront pas. Je redescendis vers Barvaux avec une

estafette motocycliste se rendant au P.C. régimentaire. Pendant cette randonnée

sans aucune exaltation, je revécus comme je revivrais encore souvent : le

combat de Chabrehez. Je revoyais les soldats ennemis, manches retroussées, cols

de veste largement ouverts, poussant des « HURRAH », fanatisés, et forçant

malgré tout mon admiration. Je les haïssais cependant de toutes mes forces. J'arrivai sous bonne escorte à

Barvaux-sur-Ourthe. Le conducteur du side-car me conduisit chez ses parents. On

me fit une véritable fête. On me fit laver, je changeai de linge et de

chaussettes que je gardai, soit disant en passant, presque tout au long de la

campagne. Je me rappelle toutefois encore avoir dévoré une de ces vraies

fricassées ardennaises. Je bus jusqu'à plus soif, deux grands bols de café,

faits pour réveiller un mort. Braves gens, je les remerciai du mieux que je

pus. Ils trouvaient cela normal d'aider un des leurs. Après la guerre je

recherchai en vain ces personnes. Sans doute avaient-ils quitté la région ? ...

Tout cela m'avait remis du cœur au

ventre. Je marchai une bonne partie de la nuit. La gaine de mon pistolet

battant ma cuisse droite se rappelant ainsi à mon bon souvenir. Rien n'était

fini, et, tout commençait. Je rencontrai des Chasseurs du 2e

Bataillon. Ils m'apprirent que ma compagnie se trouvait du côté d'Ouffet. Je

rejoignis effectivement ce qui restait de ses effectifs vers quatre heures du

matin. En chemin, une voiture civile qui filait vers Huy s'arrêta aimablement.

Elle me véhicula jusqu'à Fraigneux où s'était installé le P.C. du 1er

bataillon. Je

fus appelé chez le major Van Espen (un héros de l'autre guerre) qui était

accompagné du commandant Flébus. Ce dernier avait pris momentanément le

commandement de la 3e Cie. Ils me firent raconter ce que j'avais vu

à Chabrehez. Je leur dis et ne leur cachai même pas l'histoire de changement de

P.C. Ils me questionnèrent à ce sujet. Pourquoi leur aurais-je menti ? Ils

connaissaient, Dieu sait comment, la mort des sous-lieutenants Gourmet et

Kremer. Ils me dirent que j'avais été porté disparu en même temps que le

sergent Flamand, les caporaux Michel et Schmidt et les soldats Léonard et Avalosse.

Tous les cinq réintégrèrent vaillamment

la compagnie peu après. Ce furent tous les hommes qui revinrent du premier et

du second peloton, d'une section de mitrailleurs et de D.B.T. Sept Chasseurs Ardennais étaient morts

au combat, dont deux officiers. J'appris après la guerre que les hommes

de troupe fait prisonniers restèrent sans boisson et sans nourriture jusqu'au

lendemain soir. Pour les Allemands, une façon comme une autre de montrer qu'ils

étaient bien les vainqueurs. Vers sept heures du matin, le 11 mai, je

rejoignis le peloton et demi qui formait encore la 3e compagnie. Je fus heureux de revoir tant de visages

connus qui avaient été gais et joyeux. Ces figures avaient changés. Elles

étaient marquées par la tension et l'inquiétude. Tous ces braves Ardennais

avaient quitté irrémédiablement leurs terres et leurs biens déjà foulés par

l'ennemi. Les gars s'étaient admirablement débrouillés. Les trous de fusiliers

étaient complètement achevés y compris les barbettes et les créneaux

réglementaires. Les emplacements des fusils mitrailleurs avaient été fignolés

comme ils ne le furent jamais lors des plus belles manœuvres. Une seule chose

manquait : la « bouffe ». Notre cuisine roulante avait encaissé un des premiers

obus tirés par les tanks allemands. Il fallait donc se débrouiller autrement.

Des hommes furent envoyé à Ouffet avec pour mission de trouver des vivres, ce

qu'ils firent avec dévouement et sagacité. La population d'Ouffet leur

facilitant la besogne en se montrant accueillante et généreuse. Je reçus finalement une nouvelle

bicyclette, mais je dus me passer de sac et de capote. Je ne pus jamais

retrouver mon sergent fourrier. La journée du 11 mai se passa à l'ombre des

arbres bordant le Néblon ; une des plus belles rivières de notre pays, soit

dit-en passant. Je dormis sagement, assez pour récupérer mes forces. Vers vingt heures, le commandant Flébus

me désigna pour aller en patrouille avec deux hommes de mon choix. Ce choix;

fut vite établi: Fernand Léonard et Pol Avalosse se présentèrent volontairement

et sans mot dire nous partîmes. Munis de nos armes respectives nous

prîmes chacun trois grenades Mills et après avoir marché cinq cents mètres

environ, gagnâmes un endroit en surplomb. Cachés par les taillis et surveillant le

carrefour de Fraigneux admirablement, nous attendîmes le char « annoncé »

puisque char il y avait. Ce blindé vint en effet assez rapidement. Surgissant

de la route d'Ocquier il avançait à belle allure. Un soldat laissant apparaître

la tête et les épaules hors de la tourelle ouverte, observait la route. Son

casque était du même gabarit que ceux de nos chasseurs des 4/7. C'était

un Renault français. Et la vigie, un Parisien sans conteste. Léonard et

Avalosse échangèrent des cigarettes. Le blindé repartit immédiatement vers

l'ennemi. Le « titi » nous avait promis sans complexe qu'on allait voir ce

qu'on allait voir. Nous le vîmes en effet plus tard. Nous constatâmes amèrement

au cours de la retraite que les fantassins français étaient de loin moins bien

équipés que nous les Chasseurs Ardennais. Nous qui avions vu les Allemands d'assez

près pouvions juger à bon escient. Il existait incontestablement une différence

sensible entre l'équipement des Panzers allemands et des blindés français. Je

n'avais jamais été défaitiste, au contraire. Et, que l'on ne me cite surtout

pas les statistiques des Armées faites en ce temps-là par « Paris-Match ».

C'est trop simple et trop facile. Les faits furent établis en ces jours de

mai 40. Je n'ai jamais cru aux statistiques. Elles sont faites dans les

ministères afin que certains grands « esprits » aient bonne conscience. Durant

la nuit du 11 au 12 mai, le premier bataillon du 3e Régiment de

Chasseurs Ardennais fut rassemblé au Château de Fraigneux et après nous être

endormis d'un sommeil de plomb, nous fûmes réveillés sans ménagement. Vingt

minutes plus tard, nous filions tous phares éteints : direction Engis. Nous devions prendre position le long de

la rive gauche de la Meuse. Ma compagnie était maintenant commandée par le

lieutenant Stevelinkx. Elle ne s'attarda guère dans la bonne cité engissoise.

Nous apprîmes que le canal Albert qui devait tenir, avait été pris sans coup

férir, par l'armée allemande. Il ne nous restait plus qu'à nous regrouper

au-delà de Namur. Ce que nous fîmes sur l'heure. Et c'est ainsi qu'à la pointe

de l'aube nous filions vers Huy. La masse des réfugiés nous ralentissait

sensiblement. Je regardais de tous mes yeux si je n'apercevais aucune de mes

connaissances. Je passai ainsi à quelque trois kilomètres de ma maison natale

où habitaient toujours mes parents. J'étais sûr que ma mère ne quitterait pas

la maison. Seul mon père encore mobilisable aux chemins de fer pouvait partir.

Une envie folle de rejoindre les miens s'empara de moi. En un quart d'heure, je

pouvais être chez eux, les embrasser. Je restai avec ma compagnie. A la minute même où je décidai de

rester, je devins insensible à tout. J'étais devenu mauvais. Ma haine s'était

encore durcie. Une haine implacable pour l'Allemand. Cette haine, j'allais la

garder de nombreuses années encore. Sous l'impulsion du lieutenant Stevelinkx,

ma compagnie roula plus vite encore, comme à l'exercice presque. Nous traversâmes

Burdinne et nous fûmes rapidement sur la grand’ route Hannut-Namur. Pourquoi

allions-nous si rapidement ? Nous avions le sentiment de nous enfuir. Les

ordres étaient les ordres. Nous les petits n'avions pas à discuter. Depuis Fraineux,

j'étais personnellement sous la férule de l'adjudant Monneau. Il avait remplacé

mon chef, le sous-lieutenant Kremer. Sachant que j'étais du pays l'adjudant

Monneau me confia la charge de sergent retardataire. J'avais le devoir de

ramener les chasseurs accidentés ou à la traîne. Au carrefour de la route

d'Eghezée, alors que j'étais accompagné de deux hommes ayant subi une

crevaison, nous vîmes un bombardier vert de gris marqué d'une grande croix

noire. Il volait très bas presque en rase motte. Prenant la route en enfilade,

il commença à nous mitrailler. Le temps de jeter nos vélos, de nous balancer

dans le fossé longeant la chaussée, il était loin. Pas pour longtemps, il

faisait demi-tour nous cherchant délibérément. Un des hommes détachant son F.M.

le mit rapidement en batterie. Au nouveau passage du bombardier le tireur lui

envoya tout son chargeur, une giclée bien arrosée nous sembla-t-il. Nous

rejoignîmes éperdument les murs d'un café sur le bord de la route nous abritant

tant bien que mal, contournant la maison au gré de là fantaisie du pilote

revenant sans cesse nous arroser de son feu meurtrier. Lassé sans doute, il

nous abandonna à notre sort. Dignes de nos grands coureurs cyclistes de

l'époque, nous sautions sur nos bécanes intactes et à toutes pompes nous sprintions

en direction de Namur. J'appris bien plus tard que deux avions étaient revenus

et comme pour se jouer avaient bombardé ce paisible immeuble tuant et blessant

de nombreux civils qui en avaient fait leur havre. Aurions-nous mieux fait de

ne pas riposter ? Etait-ce notre faute ? C'était-ça la guerre. Ma compagnie avait enfin fait halte aux

abords de Gelbressée... L'adjudant Monneau me dit que la 1ère

Division de C.H.A. se rassemblait à Temploux ... Les premier, deuxième et

troisième régiments de Chasseurs Ardennais étaient sans conteste, la meilleure

division de toute l'armée belge de 1940. C'étaient les bérets verts de la

frontière de l'Est. L'adjudant Monneau m'adjoignit de ne le quitter sous aucun

prétexte. Ce que je fis. Nous traversions bientôt Namur, en butte aux premiers

bombardements. Montant vers Belgrade, une escadrille de Stukas piqua vers nous.

Une cave nous abrita un instant. Le major Deneef commandant le IIe

Bataillon y vint également. Délaissant cet abri trop précaire à nos yeux, nous

rejoignîmes bientôt la plaine de Temploux. Quelques instants après notre

départ, une bombe éclatait, tuant le colonnel du 1er Chasseurs Ardennais

et notre bon major Deneef. Nous tombions de Charybde en Scylla. Je ne sais quel

fut le général insensé qui fit se réunir l'élite de notre armée sur cette

plaine sans défense. Nos mitrailleuses étaient restées en arrière. Nous

restions encaqués, sans aucun défilé pour nous abriter, sans aucune protection

contre les bombardiers. Une fois le bombardement du fort de Suarlée accompli,

ces avions venaient comme à plaisir nous mitrailler à merci, sûrs qu'ils

étaient de leur impunité. Une compagnie du second bataillon crut

bon de s'abriter dans un des rares petits vergers de l'endroit. Mal lui en

prit. Elle subit des pertes énormes. Nos mitrailleuses, des Maxims de 14-18

étaient dans des camions qui ne pouvaient pas nous joindre dans cet enfer de

feu. Que pouvions-nous faire avec nos armes d'infanterie ? Nous n'avions rien

d'autre à leur opposer. Ce fut réellement un jeu pour l'aviation allemande de

nous massacrer. Nous n'étions plus à l'époque de la chevalerie, ils en

profitèrent. Et le général incapable et coupable de nous avoir réunis en cet

endroit, ne fut sans doute jamais inquiété. Temploux[3]

signifia pour nous bien des choses. Oui nous étions à Temploux et il y

pleuvait dru. Que de bons et excellents soldats, que

de vies auraient pu être épargnés, que de morts et de blessés inutiles. Un ordre imbécile : des conséquences

tragiques firent de ce rassemblement une sanglante mêlée. Et cependant dans ce désordre inouï, que

d'actes courageux. Je revois toujours un lieutenant-médecin prodiguant ses

soins aux blessés comme si rien ne s'était passé autour de lui, comme si le

bombardement n'avait pas eu lieu. « Si mes souvenirs sont exacts, ce docteur

était Jean Petit, ancien joueur international du Standard, le frère de l'actuel

secrétaire de notre cher club wallon. » Cela valait bien en classe, l'épisode de

l'officier allemand des Panzers à Chabrehez. Cela méritait d'être dit

également... Si nous nous étions attardés un peu plus

longtemps dans cette plaine néfaste, notre division eût été décimée

radicalement. Nous comprîmes tous, du simple soldat aux officiers qu'il valait

mieux s'égailler. Mon peloton suivit l'adjudant Monneau jusque dans les

faubourgs de Charleroi. A la nuit tomée, le gîte nous fut offert dans une école

de l'endroit. Nous couchâmes sur la dure. Il n'y avait pas que nous. Le lendemain matin nous nous dirigions

vers la cité de « Djan Djan », Mal nous en prit. A peine arrivés, nous fûmes

bombardés une fois de plus et nous dûmes mordre la poussière des fonds de

rigole de Nivelles. En moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire, cette belle

et noble cité fut en partie détruite et son joyau, la collégiale brisée à

jamais. Ainsi un pur chef-d'œuvre de chez nous acquis depuis des siècles fut

anéanti en un instant. Nos vélos étaient inutilisables,

complètement hors d'usage. Nous mîmes le cap sur Bruxelles pédestrement, nous

étions devenus des fantassins. Nous dépassâmes notre capitale bien triste. Où

était le bon temps de l'expo de 1935 ? Péniblement, nous rejoignîmes

Grimberghen, toujours « pedibus » bien sûr. Un centre de regroupement y

était installé. Nous fûmes nourris et désaltérés et en bonne infanterie disciplinée

nous rejoignîmes Alost, tiraillant tant bien que mal en compagnie de soldats britanniques

sur des avions ennemis évoluant à trop haute altitude. Puis, la chance évoluant,

le chauffeur d'un camion du 3e CH.A., perdu comme nous, eut la bonne

obligeance de nous charger jusque Gand. Et, là, à force d'investigations et de

roublardise, nous retrouvions des vélos « Van Hauwaert » et de quoi nous

sustenter largement. L'adjudant Monneau disparut un moment. Il nous revint avec

des nouvelles fraîches. Nous devions nous rendre à Bruges et aller aux ordres

chez le commandant de la place. Avant de partir pour la Venise du nord,

nous dormîmes confortablement dans une villa de Melle et le lendemain, nanti

d'une barbe impressionnante de saleté, nous arrivions dans la jolie cité des

canaux. L'adjudant Monneau alla donc aux ordres comme prévu. Il nous apprit

qu'il était fait sous-lieutenant ; ce qui ne changeait rien pour nous,

accoutumés que nous étions à la discipline. Nous devions, situation étrange,

nous rendre en France pour nous reformer. Les choses étant ce qu'elles étaient

ou du moins ce qu'elles paraissaient être ; nous gagnâmes la France, avec tout

le peloton. En quelques étapes, nous atteignîmes Amiens, Abbeville, Conches,

puis enfin un village dont je n'ai plus de souvenance. Nous avions pu faire un

brin de toilette et nous nous étions restaurés suffisamment, quand l'ordre vint

de nous embarquer vers une destination lointaine. Un train (hommes quarante,

chevaux en long huit) nous conduisit à Pont-Sr-Esprit en plein Sud de la France

où paraît-il étaient reformées des compagnies d'instruction prêtes à monter au

front. Dans ce wagon misérable, j'eus la très grande joie de retrouver deux de

mes bonnes vieilles connaissances : le caporal Emile Tromme de la 2e

Cie, mon ancienne compagnie du temps de paix et le soldat mécanicien Armand

Leblicq, un bruxellois. De copains, que nous étions, nous devînmes des amis

inséparables. Pendant ce voyage qui nous éloignait toujours plus du front et de

la bataille, nous apprîmes la capitulation de notre armée. Les Français ne se

firent pas faute de nous l'apprendre dans des termes sans équivoques. Tromme,

Leblicq et moi ne mirent jamais un instant en doute la bonne foi de notre chef,

le Roi des Belges. Jamais, au grand jamais aucun des trois n'eut le moindre

doute sur l'issue de la guerre. Nous devions continuer la guerre malgré et

contre tout, quoiqu'il advint. Notre même idéal, nos mêmes idées, notre même

foi aussi firent que nous formions un trio que rien ne pouvait séparer. Je suis sûr qu'aujourd'hui encore, rien

ne nous a séparés. L'arrivée à Pont-St-Esprit : plutôt mal

que bien ! Des divisions au sujet du Roi s'étaient

créées dans notre peloton. Même parmi nos chefs. Tromme, Leblicq et moi assistions à la

messe un dimanche à Pont-St-Esprit. Nous y revoyions notre ancien adjudant de

compagnie du temps de paix ; l'adjudant-chef Meunier. C'était un « crack » et

un meneur d'hommes superbe. Il vint nous chercher un soir de désœuvrement, et

nous dinâmes à son mess comme nous l'aurions fait en Belgique. Steack, pommes

frites, salade le tout arrosé d'une bonne bière belge qu'il avait pu récupérer

Dieu sait où. On jura de se retrouver coûte que coûte.

(Je le retrouvai effectivement au camp des « Nacht und Nebel » d'Esterwegen. Il

devait mourir à Dachau). Nous portâmes un toast au Roi et à notre

régiment. Puis, nous le quittâmes avec regret. Un nouvel épisode commençait. Nous

allions remonter vers la Bretagne, au camp de Malestroit, où avait été créée

précédemment une nouvelle division polonaise. Nous devions recomposer avec des

éléments des deux divisions de CH.A. un nouveau régiment structuré et armé

selon de nouvelles méthodes françaises. C'est du moins ce que nous dit le

sous-lieutenant Monneau. La plupart des hommes durent remettre les fusils et

les F.M. qu'ils avaient trimballés jusque là. Précisément Tromme, Leblicq et moi

avions gardé nos fameux G.P. 9 mm ainsi que nos chargeurs Il n'était pas

question de les rendre. L'adjudant Meunier avait fait parvenir à chacun de nous

trois, quatre autres chargeurs supplémentaires, quand il avait connu notre

destination. L'armement pour les soldats et les sous-officiers consistait dans

la possession du vieux fusil Mauser de 1889, sans munitions. Et c'est ainsi que

nous réintégrâmes notre nouveau wagon « homme quarante, chevaux en long huit ».

J’eus la satisfaction d'y retrouver les sergents Gillet et Reisdorff, des

copains de la compagnie école de Namur. Ivan Reisdorff était le fils du

lieutenant Reisdorff du 10e de ligne tué à l'ennemi en 1914. Il

était docteur en droit. Gillet était ingénieur agronome. Il y a un mois encore

tous deux étudiaient à l'Institut Colonial d'Anvers où ils préparaient des

cours les destinant à se rendre utiles au Congo Belge. C'étaient deux chies

types. Après les présentations d'usage, ils firent partie de notre équipe

instantanément. Ivan Reisdorff avait lu les journaux

français et avait en outre entendu les nouvelles à la radio. D'après lui elles

n'étaient pas fameuses. Nous résolûmes de ne plus nous quitter et de tout faire

pour éviter notre emprisonnement. Ayant roulé toute la journée et toute la nuit

sans arrêt, nous arrivions à Saint-Nazaire et pouvions enfin mettre pied à

terre. Nous fîmes la connaissance de volontaires britanniques qui venaient

d'arriver également sur une voie proche de la nôtre. Le peu de rudiments

d'anglais encore connus depuis l'école nous revinrent à la mémoire. Notre

jargon suffit cependant largement pour que nous ayons droit à des boîtes de

conserve et des paquets de cigarettes « Players ». Ce ravitaillement impromptu

garnit nos musettes immédiatement et nous vint à point dans les jours qui

suivirent. Je crois bien que ce furent ces mêmes Britanniques ou du moins une

partie d'entre eux qui furent coulés au large de cette ville. Deux mille

environ furent coincés sous la coque de leur navire bombardé qui se retourna

dessus-dessous. Peu d'entre nous acceptèrent le thé qu'ils nous offraient si

généreusement, préférant le cidre et le vin que l'on nous distribuait dans une

cantine de la gare. Leblicq m'avait confié ainsi qu'à Tromme

qu'il était en possession de cinq mille francs belges ; une petite fortune pour

l'époque. Il entendait bien la partager entre nous trois. Il résolut d'aller

faire le change. Nous le consacrâmes de bon cœur « trésorier » ; d'autant plus

que l'argent lui appartenait. Ce fut lui qui nous empêcha d'avoir faim, et

grâce à son argent et avec les vivres qu'il nous apporta, il nous tint en bonne

condition physique... ... Nous étions à Saint-Guyomard,

exactement dans un grand château ; tenu avant nous par des Polonais. C'était à

cet endroit en effet que le gouvernement polonais en exil avait rassemblé

toutes les forces polonaises venues du monde entier. J'ai su par la suite que la plupart

d'entre eux furent prisonniers pour le restant de la guerre. Dix pour cent

seulement parvinrent à s'échapper et à reprendre les armes. Notre équipe était parvenue à entrer en

possession d'une tente en dehors du château. Nous évitions ainsi la vermine qui

y pullulait. Nous en fîmes notre havre. Nous cuisinions à l'air libre. Une

vieille marmite et une louche nous servaient à la préparation de notre maigre «

frichti ». Notre ami Leblicq élu fourrier à

l'unanimité nous procurait du pain et du chocolat achetés au village voisin. Serrés les uns contre les autres nous

nous endormions en commentant les nouvelles de la guerre. Nous discutions des

heures entières avec nos voisins. Il nous était bien facile de deviner déjà les

défaitistes et pire encore. Tôt le matin, Tromme et moi, pêcheurs

invétérés, allions tirer quelque menu fretin de la rivière proche. Ces petits

poissons amélioraient notre ordinaire. Tromme avait repéré à cinq kilomètres du

château, une grosse ferme où nous parvînmes à négocier des vieux singlets et

des caleçons datant sûrement des « Chouans ». Je me procurai notamment une

vieille culotte de cheval qui remplaça la mienne usée jusqu'à la corde.

Subitement, un soir nous apprenions que la France allait capituler elle aussi.

Le jour suivant des camions vinrent nous prendre et nous conduisirent à La

Roche-sur- Yon en Vendée. Nous apprîmes également qu'on voulait

nous emmener dans un camp de prisonniers situé à proximité de la Vilaine. Il

n'en était pas question. Le sous-lieutenant Monneau, Reisdorff, Gillet, Tromme,

Leblicq, Lodomez, José Moyse, Maus, trois autres chasseurs ardennais et moi-même

tinrent conseil et décidâmes d'avertir les commandants Van de Casteele et

Cambier. Ces officiers avaient paru être des hommes de confiance. Eux

aussi voulaient continuer la guerre à tout prix. Nous avions décidé de nous

rendre en Grande-Bretagne envers et contre tout. Nous les mîmes au courant de

notre projet. Ils acceptèrent immédiatement. La chance sourit aux audacieux,

dit-on ; c'est vrai. Elle nous exauça particulièrement. Nous apprîmes

fortuitement qu'un vieux Vendéen avait réussi à cacher un camion Bedford

provenant de l'Armée britannique. C'était un ancien poilu de Verdun. Il nous le

confia gentiment en nous souhaitant « Bon voyage ». Lodomez nous conduisit jusque sur le

quai du petit port de pêche de la Turballe. Sans hésiter nous mîmes le feu au

camion. Encore un qu'ils n'auraient pas. Devant nous l'Océan Atlantique, libre

comme nous. A quelques encablures un destroyer battant pavillon britannique. La

mer ne m'avait jamais paru aussi belle. Le patron d'une barque de pêche nous

invita à bord et nous mettions le cap sur ce bateau du Royaume-Uni. Il

représentait pour nous tout ce qui nous restait de liberté. Il pouvait nous

conduire, là, où nous voulions combattre, tous autant que nous étions. On aurait cru qu'il n'attendait plus que

nous pour partir vers son port d'attache. Et bientôt nous laissions la France

vaincue sur laquelle nous avions tant comptée. Notre patrie déjà courbée sous

le joug ennemi. Notre Roi était prisonnier. Nos camarades, les Chasseurs

Ardennais, étaient depuis un mois en Allemagne. Oui, nous avions la chance infinie de

pouvoir partir sans nous rendre. Nous accostâmes enfin. En un clin d'œil nous

fûmes à bord du « His Majesty's Ship Imogen ». Le pavillon de la Royal Navy

flottait fièrement au vent du large. (Je signale en passant, que le H.M.S.

Imogen se perdit corps et biens un mois environ après notre escapade). Les « cups of tea » étaient déjà là que

nous ne pouvions décemment refuser. Elles nous étaient servies en même temps

que de nombreux sandwiches au jambon et au chester. Puis les marins nous

offrirent les inévitables chocolats « Cadbury » et les « Players » bienvenus.

Le destroyer avait mis le cap vers le plein océan. Dans le lointain nous

apercevions encore vaguement les côtes de France. J'avais les yeux embués de

larmes, je l'avoue sans fausse honte. Aurions-nous le bonheur de revoir cette France

! Reverrions-nous jamais notre petite Belgique !!! Cependant, jamais un instant alors que

tout était contre nous, jamais je n'ai cru au triomphe du nazisme. J'avais la

foi qui soulève les montagnes. Je ne pouvais admettre le triomphe d’Hitler.

Pendant tout le restant de cet après-midi et de cette soirée, nous tînmes

compagnie aux marins servant les « Ackack guns ». Nous fûmes invités à partager

le dîner de l'équipage. Ils nous apprirent le désastre de ces deux mille

soldats Britanniques morts noyés devant Saint-Nazaire. Nous

nous étendîmes à même le pont du navire pour sombrer rapidement dans un sommeil

réparateur. Leblicq déjà levé, rasé de frais

m'éveilla. J'enlevai, décapai plutôt ma barbe, vieille d'une semaine au moins,

remis de l'ordre dans ma tenue nettement défraîchie, cirai mes bottines et mes

guêtres. Je voulais être présentable aux yeux de nos futurs hôtes. Et, c'est

coiffé du vert béret garni de la hure symbolique que nous descendîmes fièrement

entre deux haies de curieux au son d'une marche militaire exécutée par un «

band » des « Royal Marines ». En

Grande-Bretagne Jamais de toute ma vie, je n'oublierai

cet accueil que nous réserva Plymouth !, et l'Angleterre ! Où était cette

réserve britannique ? Où était cette froideur anglo-saxonne ?

Nous étions conduits dans une école, mangions et buvions à satiété. Chacun

d'entre nous prit une douche merveilleuse, reçut un rasoir, un savon, une

brosse à dents et un essuie. Dans une salle de l'école un lit de camp garni de

couvertures nous attendait. Nous n'avions plus vu cela depuis longtemps. Un sergent payeur nous délivra une «

pound » à valoir, sans doute, sur une prochaine solde. Au crépuscule de cette

fameuse journée nous admirions les barrages de ballons captifs protégeant

d'innombrables navires de guerre dans ce port s'étendant à perte de vue. Nous fûmes reçus dans les « pubs » de

cette ville accueillante et nous bûmes à l'œil « whiskies » et bières de toutes

sortes. Je ne sais plus comment je parvins à réintégrer ma salle d'école. Le

lendemain nous étions en pleine forme et c'est lesté d'un bon breakfeast que

nous prîmes le train qui nous conduisit à Tenby via Bristol. Le bruit avait

couru à Tenby qu'une dizaine de Chasseurs Ardennais arrivaient. Une des

premières personnes que nous aperçûmes dans la foule fut le vicomte Arthur de

Jonghe. Sa mère avait habité, avant guerre, un château à Vielsam. Elle avait

offert également un des fameux cors de chasse composant la clique de mon

régiment. Après des présentations sommaires et

après avoir parlé plus longuement de nos aventures, nous fûmes logés dans ce

qui avait été un de ces hôtels bourgeois de cette perle du Pays de Galles. Tenby était le centre de regroupement

des soldats belges arrivés en Grande-Bretagne. Elle était aussi le

rassemblement de types de tous poils. Il y avait même les quelques inévitables

extrémistes flamingants prédisant la victoire totale de l'axe. Ils ne la

prédirent pas longtemps. Un matin très discrètement on les embarqua. Jamais

plus on n'entendit parler d'eux. Ils ne pesaient pas lourd dans la balance. Bon

débarras. C'était très bien ainsi. En ces temps-là, les Britanniques ne

badinaient pas et pour cause. De jour en jour, le vicomte de Jonghe, Leblicq,

Tromme et moi devinrent de plus en plus liés. La veille du 21 juillet, notre fête

nationale, le vicomte nous fixa rendez-vous dans un vieux « pub » de l'endroit.

Entre-temps, Leblicq, Tromme et moi

avions fait notre demande pour passer comme mitrailleur arrière dans les bombardiers

de la Royal Air Force. Aucune réponse ne nous parvint jamais. Nous avions mis

le vicomte de Jonghe au courant de nos projets, bien sûr. Il ne nous avait

nullement désapprouvé. Nous avions reçu de splendides « battle-dress

» qui remplacèrent avantageusement nos uniformes malmenés et raides de crasse.

Nous avions cependant refusé le calot. Nous portions ostensiblement nos bérets

verts. Nous ne tenions, bien sûr, aucun compte des ordres donnés concernant le

port obligatoire de notre nouveau couvre-chef, le « cap » britannique. C'est donc le crâne toujours garni du

béret vert que nous abordâmes la vieille auberge galloise où nous attendait le

vicomte. D'emblée Arthur de Jonghe nous posa la

question à brûle pourpoint. Voulions-nous être volontaire pour des missions

spéciales sur le continent occupé ??? Vous avez, nous dit-il, une chance sur

trois de vous en tirer. Il avait vu juste puisque Tromme et Leblicq n'en

revinrent pas. Il nous pria de garder bouche cousue envers quiconque. Il nous

demanda de réfléchir longuement avant de lui donner réponse. Le lendemain 21

juillet à midi très exactement on nous fit défiler dans les rues de Tenby.

Défilé lamentable, s'il en fut. L'après-midi un concours d'athlétisme avait

été organisé. J'eus la chance de gagner le 100 mètres plat et le relais 4 fois

100 mètres en compagnie d'Ivan Reisdorff, de Lodomez et de José Moyse. Les

Chasseurs Ardennais y furent donc à l'honneur. Le 25 juillet le vicomte de Jonghe nous

fixa derechef rendez-vous. Tromme, Leblicq et moi, sans nous être concertés

d'aucune manière, étions volontaires. Nous nous déclarâmes être prêts à partir

pour le meilleur et pour le pire, comme dans les manages. Par après le vicomte nous avoua sincèrement

qu'il n'avait jamais douté de notre disponibilité. Aucun d'entre nous n'avait prononcé de

grandes phrases ; mais nous savions que nous pouvions compter l'un sur l'autre

en toutes circonstances. De toute façon nous étions embarqués sur

la même galère. Et nous étions contents, heureux de pouvoir servir... Le huit août 1940 nous quittions Tenby,

le cœur à l'aise. Nous partions tous trois, Leblicq, Tromme et moi. Direction

Victoria Station à Londres où le vicomte nous attendait, sur le quai de la

gare. Nous étions enfin débarrassés de cet

infect esprit de Tenby 1940. Je m'y sentis souvent, je l'avoue sans honte, très

peu fier d'être Belge. Certains jours passés dans cette jolie ville balnéaire

furent bien tristes pour ceux qui voulaient encore combattre et ne pas se

planquer. Nous étions donc à Londres et nous

logions dans une chambre du rez-de-chaussée de la conciergerie à l'ambassade

belge d'Eton Square. Après avoir déjeuné au « Lyori's » de Leicester Square,

nous allions saluer le baron Cartier et le major B.E.M. Cumont, attaché

militaire à Londres. (Le major Cumont était un vrai chef, un des rares de

l'armée belge se trouvant en Grande-Bretagne à cette époque). Nous fûmes très

bien reçus. Un home de l'Y.M.C.A. était à deux pas

de là, nous y passions pour ainsi dire toutes nos journées à essayer de lire

les journaux britanniques, à écouter Radio-Paris qui mentait déjà à cette

époque. Nous devenions également des joueurs valables au billard anglais. Un

jour que nous étions complètement démunis d'argent, nous l'avouâmes en toute

simplicité au major Cumont qui nous donna très flegmatiquement cinq livres à

chacun. Ces « pounds » nous vinrent bien à

point. Jointes à notre maigre solde, nous parvînmes à nouer les deux bouts

jusqu'à notre départ vers l'inconnu. Nous fûmes accompagnés longtemps par

deux autres Belges qui se désistèrent « brillamment » un certain jour. Ils

furent renvoyés à Tenby. Nous quittâmes Londres le 3 septembre 1940. Ce fut un

grand manoir entouré d'un immense parc qui nous accueillit. Un canal d'eau

traversait une grande pelouse de part en part. Ce canal fut souvent le théâtre

d'exploits « homériques » qui consistaient à jeter l'un de nos compagnons tout

habillé dans son eau pas très limpide. La victime de ces bains forcés était la

plupart du temps un copain qui avait enfreint certaine loi que nous avions

établie entre nous. Des Britanniques, des Norvégiens, les

plus nombreux, des Français et des Belges avaient été réunis dans cette station

du Special Operation Executive : le S.O.E. Pendant les deux premières semaines,

tous les matins, nous y apprîmes les rudiments d'anglais nécessaires à notre

instruction et nous piquant au jeu nous fîmes des progrès énormes en très peu

de temps dans la langue de Shakeaspeare. L'après-midi était réservée à la

construction d'abris antiaériens. Là, les petits Belges se firent connaître en

tant que maçons. Je jouai pour ma part au porteur de briques et de ciment. Ce

n'était vraiment pas une sinécure. Nous élaborions également nos propres

tranchées garnies de sacs de sable. Grâce à Dieu nous n'eûmes jamais à les

employer. C'est pendant ce fameux mois de

septembre que nous assistâmes à ces spectacles émouvants des passages

d'escadrilles de chasseurs Spitfire et Hurricane allant au combat et souvent au

sacrifice. Nous étions de tout cœur avec ces gars

splendides qui allaient vers leur destin mais qui se battaient pour le même

idéal que le nôtre. Je savais par les journaux britanniques

que notre petite Belgique y était vaillamment et dignement représentée par

Vicky Ortmans que je connaissais et par les autres : Le Roy du Vivier, Philippart,

de Hemptinne, de Grunne, Offenberg et j'en passe. Vingt-six Belges participèrent à la

bataille d'Angleterre et sept y furent tués. Plusieurs d'entre eux, les vingt-six

moururent en opérations dans la suite de la guerre. Aujourd'hui il en reste quatre en vie :

« Le Boy » Roy du Vivier, Malengrau, Prévot et Dieu. Vicky Ortmans se tua malencontreusement

après guerre. Ce fut lui qui eut le plus de victoires à son actif. Après la guerre, le vicomte de Jonghe

qui me connaissait bien ne cessa jamais de m'aider à tous points de vue. Il

s'enquit toujours des besoins de Madame Leblicq et de la maman d'Emile Tromme.

Il le fit très discrètement à la manière d'un vrai gentilhomme qu'il était. Il fut le parrain de mon second fils et

il ne fut pas peu fier de me voir lui remettre son béret vert de para-commando

à la caserne de Flawinnes. Ses yeux s'embuèrent quand André nous

eut rejoint au mess du régiment. Nous bûmes un whisky ensemble. C'était la

dernière fois que je lui parlai. Le vicomte Arthur de Jonghe fut le seul Belge

à avoir pris part au raid de Saint-Nazaire avec les commandos britanniques. Ce fut

un combat sans pitié de part et d'autre. Il ne reçut même pas la croix de

guerre belge qui fut très galvaudée. Je ne connais qu'une phrase pour qualifier

cet oubli. Je ne la dirai pas ... Quant à nous et bien pour nous le régime

s'était fait très dur et très sévère. A six heures lever sans fanfare; nous

nous habillions d'un short et d'une vareuse, pantoufles au pied. Nous faisions une heure de gym: du P.T.

comme disait notre instructeur britannique. Après cet exercice « sommaire»,

nous devions abattre et sans tricher nos douze kilomètres environ de

cross-country. Je l'avoue sans modestie, j'étais très souvent le premier à

franchir ce parcours et forcément le premier à prendre une douche chaude et

froide. Celle-ci me ragaillardissait avant l'épreuve du « breakfast» anglais

que je passais tous les matins avec distinction. Nous avalions porridge et «

eggs and bacon» sans faiblir. Nous ne tardâmes pas à acquérir bientôt

une forme splendide et parfaite. J'admirais de plus en plus Arthur de Jonghe et

Leblicq qui malgré leur âge; trente-huit et trente-cinq ans, terminaient chaque

jour cet entraînement sans tripoter et sans tricher. Et moi qui venais de fêter mon vingt et

unième anniversaire, je devins bien modeste à côté d'eux. Une fois le petit déjeuner terminé,

venaient les «lectures» basées essentiellement : 1) Sur le

cours des opérations de guerre, en ce temps-là, elles avaient lieu en Afrique

et sur toutes les mers du monde. ... Bientôt le tir à la « Sub Thompson

Machine Gun », au F.M., le maniement de toutes les armes allemandes que nous

possédions, le lancement de la grenade, le tir au pistolet surtout. Bientôt

tout cela n'eut plus de secret pour nous. Le « P.T. », la course, les «

lectures» se faisaient dans la matinée. Le temps du lunch arrivait très vite.

Nous dévorions littéralement ce repas frugal. A 13 heures venait la lecture des cartes

avec TOUJOURS de la pratique et de la marche en campagne. Puis retour au gîte : changement de

tenue, nous revêtions à nouveau short et vareuse, et, c'étaient encore deux

heures de boxe, de lutte, et de close-combat. Nous commencions à être presque

des artistes en ce genre. Nous étions devenus en quelques mois des combattants

dans toute l'acception du terme. La victoire dans la bataille aérienne

d'Angleterre, la « torgnole » qu'avaient ramassée les Italiens en Afrique.

L'espoir d'entrer bientôt en action. La confiance, la foi qui régnaient parmi

nous : Britanniques, Norvégiens, Français et Belges nous donnaient un moral de

fer. Les randonnées à travers les bois et les

champs anglais, les exercices de nuit où nous nous jouions de la « Home Cuard »

nous durcissaient terriblement. C'est vers la fin du mois de novembre 40

que nous eûmes la visite de ceux que je reconnus vingt-cinq ans plus tard dans

un article du journal « La Meuse » comme étant les trop fameux Burgess et

Maclean. L'une de ces « vedettes » écrivit d'ailleurs un livre. Il parlait avec

dédain du vicomte de Jonghe. Bien sûr, ce dernier ne fut jamais de leur bord. Pour moi, que ce soit Burgess ou Maclean,

un traitre reste un traitre. Et tout qui renie son pays, qu'il soit rouge ou

blanc, ne mérite qu'un seul nom. Ces deux messieurs nous prirent de très haut.

Sans doute n'étions-nous pour eux que des « Bloody Foreigners ». Et en plus

parmi nous aucun n'était communiste. Noël vint et avec cette

grande fête notre première permission. Nos chefs avaient choisi pour le

Norvégiens, les Français et les Belges des logis nettement éloignés les uns des

autres. Nous quittions définitivement

la base S.O.E de Herdford à 14 heures. Inutile de vous dire qu'à 20 heures nous

étions tous réunis dans un club de Soho. J'y pris une cuite

mémorable. Plus jamais dans toute mon existence, je ne fus ivre à ce point.

Comment retrouvai-je ma chambre, mon lit dans la pension qui nous était louée ?

Le lendemain de Noël,

j'eus assez de courage pour aller entendre la messe à la Cathédrale des Saints

Pierre et Paul. Tromme et Leblicq m'y accompagnèrent. L'ivresse ne nous avait

point coupé l'appétit. Nous déjeunâmes chez Rose, une Ostendaise tenant un

petit restaurant. Les « beefsteacks » frites, salade y étaient à l'honneur. On

y rencontrait la plupart du temps des compatriotes et des Britanniques.

Heureusement ces derniers ignoraient qu'en tant que « beefsteacks » Rose

servait des steacks de cheval. De toute façon nous appréciâmes ce bon repas

bien de chez nous, arrosé de bière au tonneau. Il faisait encore bon vivre à

cette époque et nous en profitions sans remords. La semaine de permission

dura jusqu'à l'an nouveau. Nous fîmes la connaissance de jolies filles qui

contribuèrent largement à nous faire progresser dans l'emploi de la langue anglaise.

Rien de tel que de puiser

aux sources, nous en étions persuadés. Le 2 janvier 1941 nous nous retrouvions

avec tout notre barda devant les grilles d'un hôtel des environs du quartier de

Victoria Station. Un autocar de l'armée vint nous y quérir vers dix heures du

matin. Les Belges uniquement furent débarqués dans un « cottage» de la campagne

anglaise. Nous refîmes du P.T. et des marches harassantes afin de nous remettre

en forme. Deux semaines suffirent. Le 16 janvier, une

station wagon conduite par une dame de la N.A.A.F.I. passa nous prendre. Nous

essayâmes en vain de lui faire avouer le but de notre voyage. Nous arrivâmes le

soir à Altrincham dans la banlieue de Manchester. Nous nous installions pour

une quinzaine à 1'« Unicorn Hotel ». Le lendemain nous

faisions connaissance avec un « Warrant Officer » de la R.A.F. Ses moustaches

en forme de guidon de bicyclette lui donnaient un air impressionnant et

vraiment martial. Et nous partîmes :

Direction RINGW AY. Ringway était un champ

d'aviation de la Royal Air Force. Là nous apprîmes qu'il nous faudrait apprendre

à sauter en parachute. Aucun des trois ne cilla. Personnellement à cet instant,

je me demandais bien franchement si je pourrais tenir le coup, si je

parviendrais réellement à sauter. Je n'eus d'ailleurs pas

trop de temps d'y penser. Nous nous mîmes en tenue de P.T. et un

entrainement de forcenés commença. Roulés, boulés, flexions, balancements,

sauts sur place, nous fûmes soumis à ces exercices pendant toute une longue

semaine. Nous rentrions le soir à

1'« Unicorn Hotel » crevés, fourbus ayant mal partout. Trois envies subsistaient

: manger, se relaxer, dormir. Il n'y eut ni week-end,

ni repos. Nous étions en guerre, pas vrai. Le seul changement consista à

refaire tous ces exercices en uniforme avec godasses et guêtrons. Un casque en

caoutchouc en guise de serre-tête nous fut fourni. Nous dûmes sauter d'un

fuselage d'avion situé à une hauteur de quatre mètres environ. Un trou dans ce

fuselage où nous prenions place assis en face l'un de l'autre et harnachés d'un

sac simulant un parachute. Et au « GO » hurlé plus que crié nous devions sauter

successivement. Comment aucun de nous ne fut accidenté, comment personne ne se

cassa proprement la figure, cela demeurera toujours un mystère. Puis vint le grand jour.

On nous l'annonça la veille. C'était la moindre des choses. Nous devions bel et

bien sauter réellement d'un avion avec un seul et unique parachute. Aucun de

nous ne parvint vraiment à bien dormir cette nuit-là. C'était un dimanche. Sachant que nous

étions des « Roman Catholics » nous pûmes entendre la messe, nous confesser et

communier. Après le service religieux le curé de la

paroisse, ancien vicaire d'une église parisienne, nous invita à prendre le

petit déjeuner à sa table. Il parlait un français impeccable. Ce brave homme

nous remit à chacun deux paquets de « Gold Flake » puis un bâton de chocolat «

Cadbury ». Je suis persuadé qu'il s'agissait de sa ration de plusieurs

semaines. Ne sachant pas où nous allions, il nous

souhaita bonne chance sans sourire. J'estimai que j'en avais le plus grand

besoin. A neuf heures nous étions sur le terrain

de Ringway. On nous distribua un parachute. Un vrai celui-là. Il me semblait

que ceux de mes amis étaient mieux parés que le mien. A quoi pouvaient bien

penser mes camarades ? Longue et interminable attente jusqu'à

midi. Je déjeunai du bout des lèvres. Je n'avais plus très faim. J'aurais voulu

que ce temps d'arrêt durât des heures, qu'il y eut une tempête, un contretemps,

quoi. Mais le ciel se dégagea tout à coup, le vent cessa, la météo était

parait-il excellente. Nous partîmes vers notre destin. L'avion qui nous emporta

était un vieux Whithey. Il n'était véritablement plus de toute première

jeunesse. Pour nous les Belges, c'était notre baptême de l'air. Aucun d'entre

nous n'avait jamais mis les pieds dans un avion. Enfin voyons, début 1941 qui

pouvait se vanter d'avoir voyagé par voie aérienne ? Un « dispatcher » nous

accompagnait. Il prit place en face de moi. J'étais le premier à sauter.

Personne ne soufflait mot. D'ailleurs à quoi bon. Les moteurs hurlaient. Mes

pensées allaient vers les êtres qui m'étaient chers : ma fiancée, mes parents.

J'avais peur. J'étais certainement vert de peur. Je n'ai aucune honte à

l'avouer. Etais-je le seul ? J'aurais tant voulu le savoir. L'avion avait

décollé depuis longtemps, me semblait-il. Le « dispatcher » me prévint. La

lampe rouge s'alluma. Je remis mon âme entre les mains de Dieu. C'était la

seule chose qui me restait à faire. Puis subitement le feu tourna au vert. Le «

dispatcher » leva le pouce. Sans rémission je sautai et sans l'aide de

personne. Ce saut qui n'en finissait plus. Ce fut le blocage des bretelles, le

grand claquement du pépin, le grand silence impressionnant après le chahut des

moteurs. Une joie immense m'envahit, j'étais transporté. Rappel à l'ordre. Le

warrant officer aux moustaches énormes hurlait dans son porte-voix : « Feet

together, feet together ». Le sol vint à moi particulièrement vite, je ne

l'attendais plus celui-là. Je fis mon roulé instinctivement. Je me redressai.

Je n'avais rien de cassé. Je décrochai mon harnais et roulai le parachute. Un

gars de la R.A.F. m'offrit une cigarette et me l'alluma, aurais-je seulement pu

craquer une allumette. Mes amis sautèrent l'un après l'autre. L'avion fit

encore deux passages. Nous rejoignîmes l'autocar. En bons Belges que nous étions, nous

nous promîmes une bonne pinte au bar. Hélas, il fallut déchanter. A peine

rentrés au hangar, on nous délivra un autre parachute. Derechef, il fallut remettre

ça. Nous devions sauter en « stick » cette fois. L'avion ferait une seule passe

au-dessus de la « dropping zone ». Nous étions déçus, certes, mais aucun ne se

dégonfla. J'allais sauter en troisième position. L'objectif fut rapidement atteint. Notre

saut fut parfait et pour la seconde fois nous rejoignîmes la base. Le warrant

officer moustachu nous paya cette bière tant attendue. Le soir nous sortîmes sans complexe et

sans reproches. Personnellement, j'avais vaincu une immense frousse. Avions-nous vraiment fait preuve de

courage ? De toute façon nous étions devenus très

modestes, et, chose remarquable, à partir de cet instant nous nous serrâmes

encore plus les coudes. Le lendemain un troisième et un quatrième sauts nous

donnèrent plus d'assurance. Deux jours après nous fîmes un saut de nuit qui,

paraît-il, fut réussi. Un de nos camarades étrangers refusa de

sauter et fut réintégré immédiatement dans son unité. C'est en pleine euphorie que nous mîmes

le cap sur l'Ecosse. A cette époque aucun d'entre nous ne sut

réellement où nous allions. Ce n'est qu'après guerre que j'appris qu'il

s'agissait de Fort William. Quel pays merveilleux que l'Ecosse à cette époque

de l'année !!!. Tout ce qui nous entourait était recouvert d'une épaisse couche

de neige. Nous habitions une grande maison paysanne. Il y régnait un froid de

canard. Pendant quinze longs jours et quinze longues nuits nous allions y jouer

au scout. Nous naviguions (c'est bien le mot) par monts et par vaux, les

godasses et les guêtres britanniques ne nous protégeaient guère. Il n'y eut pas

d'enrhumés cependant. Nous « pétions » de santé. Nous avions retrouvé le vicomte de

Jonghe. Ce dernier avait sauté avec deux Français. Nos amis Jean Pilet et

Guiomard. Notre « staff » avait jugé que tout

était bien. Il nous envoya à Beaulieu. Nous nous séparâmes définitivement des

Français et du vicomte de Jonghe. Beaulieu était situé en face de l'île de

Wight. Nous avions nos pénates dans une imposante villa. De notre chambre à

l'étage, nous découvrions les ruines de l'ancienne abbaye qui avait dû être

magnifique au temps de sa splendeur, sept cents ans auparavant. La mer et l'île

de Wight formaient une toile de fond unique. Nous étions trois petits Belges qui

allions apprendre entre autre à devenir radiotélégraphistes. Après trois mois de labeur intense, nous

assimilions le morse à longueur de journée. Malgré toute ma bonne volonté je ne pus

jamais dépasser le cap des seize mots de cinq chiffres à la minute, Des essais

faits après guerre me convainquirent définitivement que ces seize mots était

mon maximum. D'autres que moi paraît-il se trouvèrent dans le même cas. Ces séances de morse étaient pour moi

une véritable torture, du moins le croyais-je à cette époque. Vint le mois de mai. Tromme et Leblicq, meilleurs radios que

moi étaient disparus de la circulation. Néanmoins avant leur départ, nous nous

étions fixés rendez-vous en Belgique occupée. Quittes à outrepasser tous les

ordres, nous savions tous trois que les conseilleurs ne sont pas les payeurs.

Deux autres Belges : Fonck et Verhaegen vinrent

les y remplacer. Etant en retard dans mon instruction radio je remis ça. Le matin du 22 juin la B.B.C. nous

apprit que l'armée allemande avait pénétré en Russie. Du coup nous prîmes radio

Paris et Berlin. Des rodomontades, des flons flons, des marches militaires. Pour nous l'URSS était un allié de plus.

C'était grand la Russie. Le morceau était de taille. Et puis pour Hitler

c'était la guerre sur deux fronts. Il avait mal assimilé Clausewitz. Le « Grand » Napoléon s'y était cassé le

nez. Personnellement je n'avais pas oublié le

coup de Jarnac de 1939 : « Le pacte de non-agression germano-russe ». Je finis bel et bien par passer mes

examens de morsiste. Mon examinateur avait certainement mis beaucoup d'eau dans

son vin. Je lui fis cependant remarquer que je ne parvenais pas à franchir le

mur des seize mots minute. Il me dit que ma bonne volonté aidant, tout irait

bien. Je le crus, mais une fois sur le terrain ce n'était plus vrai. Là, il ne

s'agissait plus de bonne volonté. Je fus, bien sûr, très content de moi.

C'était une grave erreur. Fonck et Verhaegen allèrent suivre des cours de

sécurité que j'avais étudiés au préalable. Je restai seul à Beaulieu. Un vieil

officier de l'Armée des Indes, qui était également un officier de chasse du roi

Georges VI, m'apprit comment me débrouiller en forêt. Faire du feu avec un

rien. Cuire du gibier dans une enveloppe d'argile. Bref après une semaine je

retrouvai Fonck, Verhaegen et ce bon « vieux » Freddy Wampach de Vielsalm. Henri Verhaegen allait devenir mon

inestimable ami en Belgique occupée. Il fut un agent hors pair. Tous les quatre, nous partîmes à

Aylesbury. J'y étais à peine d'une semaine qu'au

cours d'un exercice, j'eus un grave accident de voiture. Je me retrouvai au « Royal

Buck's Hospital ». J'étais resté dans le coma pendant trois jours. Mes amis me

le confirmèrent lors d'une visite. On avait cru que j'avais la colonne

vertébrale fracturée. Il n'en fut rien, heureusement. Mais je dus néanmoins

réapprendre à marcher et je le fis réellement bien que fin juillet. J'appris

alors que j'aurais dû être parachuté en Belgique fin juin en solitaire. En août

j'allai suivre un cours de codage à Londres. Je logeais à ce moment-là à

Henley-on-Thames. Chaque jour je faisais la navette Henley- Londres et retour. J’éprouvais encore des difficultés à

marcher, mais je refusai la canne qui m'était offerte. Il fallait rester digne

devant les Britanniques. Je m'en voudrais de passer ceci sous silence, un

certain soir début juillet, Armand Leblicq était venu me rendre une dernière visite

à Henley. Il me présenta un monsieur en civil, que je ne devais revoir qu'une

fois la guerre finie. Ce Monsieur m'apprit en 1945, qu'il

était l'abbé Robert Jourdain, père Jésuite, et professeur à l'Institut Gramme

de Liège. Armand resta un moment seul dans ma

chambre et nous renouvelâmes nos promesses de rencontre dans notre pays. Il me confia qu'il partait sous peu en

Belgique, en compagnie de cet abbé Jourdain. Je ne devais jamais le revoir. Le vieux comme je l'appelais, était le

type même du vrai, du bon Bruxellois. Combien de fois ne m'avait-il pas parlé

de sa femme qu'il adorait. C'est un des hommes les plus droits qu'il m'ait été

donné de connaître. Avec lui il n'y avait jamais de détours ni de demi-mesures.

J'ai appris beaucoup à son contact. Il était mon ainé de treize ans au moins.

Il était la droiture même et quand j'y réfléchis, j'estime que je ne lui

arrivais pas au talon. Il fut parachuté « façon de parler » en Belgique occupée

le 21 juillet 1941. Je laisse à l'abbé Jourdain le

soin de faire le récit de sa mort, que je n'appris d'ailleurs qu'en rentrant de

captivité. Nous avions décidé de

nous associer après la guerre et d'aller au Congo Belge. Nous n'avions jamais

envisagé d'autre solution que la Victoire. J'ai perdu un véritable

ami qui connaissait cependant tous mes nombreux défauts et malgré cela il ne

cessa jamais d'être MON AMI. Voici le récit du Père Robert Jourdain,

ex-aumônier des Paras S.A.S., récit qu'il écrivit en 1947 dans le journal

namurois « Vers l'Avenir ». J'en ai recopié la principale partie: * * * « Dans une famille amie de Londres; d'ecclésiastique,

je suis redevenu civil. J'ai dû les mettre au courant

secrètement et leur dire que je me préparais à partir en Ethiopie pour une

mission de liaison. Mes autres compatriotes me croyaient déjà parti vers cette

Ethiopie, mais trois Belges seulement savent que je devais être parachuté en

Belgique en mission spéciale en même temps que le Sergent Leblicq qui portera

en opération le nom de Delpierre. J'ai choisi d'être parachuté dans la

région de Harsin, près de Marche où j'ai des amis qui pourront m'aider. ... Un dernier « Good luck » du major

anglais nous accompagnant et bientôt, nous montons vers le ciel. Mon compagnon Leblicq s'approche de moi

sur le paillasson qu'on a étendu pour nous sur le plancher de la carlingue. Il

m'a demandé si je pouvais le confesser. « Que le Seigneur soit dans ton cœur et

sur tes lèvres, pour que tu fasses une juste confession de tes péchés ». Tandis

que j'écoute ce pénitent parachutiste qui va affronter la mort, je voudrais

entrevoir l'avenir. Quel souvenir que cette confession dans

l'avion d'un parachutiste à un autre parachutiste, peu avant la mort du

pénitent. Souvenir unique peut-être dans ce genre d'opération. «

Deinde ego te absolvo ». Je t'absous... Et quand je devrai dire à ta Veuve et à

tes proches ce que furent tes derniers moments ; je pourrai leur assurer que tu

les avais employés en chrétien à te préparer à bien mourir. Un crépitement de mitrailleuses ? Qu'y

a-t-il ? le dispatcher anglais nous rassure. C'est le mitrailleur arrière qui

s'assure du bon fonctionnement de ses armes. Mais voici que l'avion descend,

mes oreilles bourdonnent. Le dispatcher est en communication téléphonique avec

le pilote. Il reste assis dans un coin de la carlingue. L'avion vire, va et

revient. Il rôde ainsi pendant une demi-heure et voilà que tout à coup il

reprend de la hauteur. Le dispatcher vient nous expliquer que nous retournons

en Angleterre. Il y a du brouillard sur la Belgique et le pilote ne voyant pas,

ne veut pas risquer de nous parachuter. Nous retournons en Angleterre. A la sortie de l'avion le major anglais

averti par radio nous attend sur la plaine. Il est quatre heures du matin. Nous

rentrons à Londres. Le soir tout sera à recommencer. Nous arrivons de nouveau sur la Belgique

vers une heure et demie du matin. La visibilité est excellente. Quand la trappe

du vieux Whitley est ouverte je distingue parfaitement les prairies, les haies

et les maisons. Le signal rouge s'allume indiquant que

je dois me mettre en position de saut jusqu'au signal vert qui 3 minutes plus

tard sera l'ordre de sauter. Ces trois minutes me paraissent très longues. L'avion volait à 150, 200 mètres

d'altitude, se rapprochait encore puis pris dans un trou d'air remontait. Signal vert. Des deux mains je me pousse

en avant et glisse par la trappe. Choc d'air habituel qui vous abasourdit. La pleine lune éclaire magnifiquement la

plaine d'atterrissage. Je me vois descendre. Je vois se profiler l'ombre de mon

parachute. Je suis dans un champ à 400, 500 mètres d'un groupe de maisons. Rien

ne bouge. Je regarde l'heure : deux heures et quart. L'avion revient au-dessus

de moi. J'agite mon casque en dernier adieu. Il disparaît mais quelques

instants plus tard, j'entends le bruit d'un moteur dans la direction du village

et je distingue un appareil qui n'est pas un bombardier comme le nôtre. La

chasse est alertée par notre avion, qui hier et cette nuit a évolué plus d'une

demi-heure au-dessus du pays. Je dépose mon parachute en bordure du

champ dans un bosquet en attendant de l'enterrer. Je suis dans une région peu éloignée

d'un endroit où pendant quelques années j'ai campé en vacances. Mais avant

tout, il faut retrouver mon compagnon qui ne se montre pas spontanément comme

j'aurais pu l'espérer. Je repère la direction qu'aurait dû avoir l'avion,

traverse un champ, cherche à apercevoir le parachute qui s'est peut-être

accroché à un arbre. Rien. Je reviens sur mes pas. Un quart d'heure, une demi-heure

serait-il blessé ? Je reste immobile retenant ma respiration et j'écoute, rien,

rien. Je suis seul. Après trois quarts d'heure

de recherches infructueuses, je décide de me cacher dans un petit bois que

j'aperçois à quelque cinq cents mètres. Peut-être mon compagnon est-il caché

là-bas ? Sinon, comme convenu nous nous retrouverons dans les trois jours à

Marche. Je

me charge de nouveau de mon parachute. Mon compagnon ayant la pelle, je ne puis

creuser pour enterrer ce parachute lourd et encombrant. Il me faut passer des

haies, traverser des champs et des prairies. Je transpire à grosses gouttes. Me

voilà près du petit bois, il me faut traverser la route et la ligne du vicinal.

Il me semble entendre quelque chose. Je me cache parmi les bosquets ayant perdu

un peu de la complète assurance que j'avais eu jusqu'ici. Mon compagnon Leblicq

était armé, moi pas. Rien

ne bouge. Je me décide à passer la route. Je le fais d'abord sans mon parachute

car il me semble qu'il y a un ravin de l'autre côté de la route en face de moi.

De fait il faut appuyer sur la gauche où il y a un sentier. Je reprends le parachute, retraverse la

route et gagne le bois. J'y pénètre assez profondément en grimpant la colline

escarpée. M'écartant du sentier, je me cache dans les taillis et m'étends sur

mon parachute en attendant le lever du soleil. Il eut été imprudent de me déplacer

la nuit puisqu'il était interdit aux Belges de sortir après le couvre-feu. Qu'était devenu mon compagnon ? Je pensais encore le retrouver le

lendemain et le surlendemain dans la ville.... ... En réalité, le malheureux mourait d'une

mort horrible due à un accident rare même à cette période des premiers parachutages,

et quasi inexistant à l'heure actuelle. (Je parle de 1941). Il sauta immédiatement après moi, mais

par suite d'un défaut technique, à la vitesse de 250 km/heure, il alla se

fracasser contre la queue de l'avion. Son parachute s'accrocha à la queue et il

resta pendu tandis que l'avion regagnait l'Angleterre. Malgré les efforts du personnel de

l'avion on ne parvint pas à ramener le corps. Entraîné avec le parachute par la

violence du vent, au-dessus de la Manche, mon pauvre compagnon tomba déchiqueté

en mer... Lettre – Testament

d'Armand Leblicq à sa femme. «

Londres le huit mai 1941 Tu m'as dit entre tes larmes : « Fais

ton devoir ». Je crois que la seule façon de faire ce devoir était d'agir comme

je l'ai fait. Je l'ai librement choisi, seulement, c'est un travail extrêmement

périlleux auquel j'ai offert ma vie. Maintenant, ma femme chérie, je te dis

au revoir ou peut-être adieu, c'est le sort de la bataille qui en décidera. Si le malheur veut que j'y laisse ma

vie, au moins console-toi en pensant que j'ai fait tout mon devoir. J'ai foi en Dieu ma chérie, je sais que

tu es une fervente chrétienne. Nous acceptons le sort que Dieu nous réserve...

» J'ai tenu à reprendre certains passages

de cet article écrit par le père Jourdain... ... Je remercie chaleureusement le

journal « Vers l'Avenir » de son amabilité. Je tiens à signaler que l'abbé

Jourdain revint en Angleterre sa mission terminée et s'engagea comme aumônier

dans la compagnie S.A.S. (compagnie d'élite constituée par le major Blondeel en

Grande-Bretagne). Cette unité composée de 125 hommes, tous volontaires, se

tailla une solide réputation au sein des armées alliées. Ils furent de toutes

les batailles. En dehors de certaines missions dont

cette histoire donne un petit aperçu, des parachutistes S.A.S. furent

parachutés en France à l'époque du débarquement puis plus tard dans les

Ardennes, en Campine et même en Hollande. Au moment de la dernière offensive

allemande en Ardenne à la fin de 1944, les paras furent envoyés par route à la

rencontre des pointes avancées allemandes. Dotés d'une formidable puissance de