Maison du Souvenir

Maison du Souvenir

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Comment nous rendre visite

-

Comment nous rendre visite

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Le comité

-

Le comité

-

![]() Nos objectifs

-

Nos objectifs

-

![]() Articles

Articles

![]() Notre bibliothèque

-

Notre bibliothèque

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Photos

-

Photos

-

![]() Signer le Livre d'Or

-

Signer le Livre d'Or

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

|

Sauvetage de familles juives à Jauche

TEMOIGNAGES

Maison Decoux (Collection Farid Hosni) AVANT-PROPOS 10 mai 1940 : Pour la seconde fois en un

quart de siècle, la Belgique est envahie par l'Allemagne. Une période noire de

l'histoire de notre pays commence. Elle durera cinq ans. Au lendemain de l'invasion, alors que

nos concitoyens croupissent sous la botte nazie, l'existence des Juifs de

Belgique tourne rapidement au cauchemar, suite aux nombreuses vexations et aux

persécutions auxquelles l'occupant les soumet. Début 1942, leur destin bascule.

Ils sont en effet, en exécution de la politique d'extermination de la race

juive, pourchassés, traqués, arrêtés, emprisonnés et déportés en Allemagne dans

des camps de concentration où la grande majorité d'entre eux s'évanouira dans

la fumée des fours crématoires. Mais la résistance s'organisa et, avec

l'aide de leurs voisins, de leurs amis, d'hommes et de femmes courageux et

désintéressés, certains de ces Juifs tentèrent de se soustraire à la déportation

en se cachant le plus souvent à la campagne et bon nombre d'entre eux auront la

chance de renaître à la vie lors de la libération du pays. C'est ainsi que, de fin juillet 1942 à

début septembre 1944, deux familles juives et quelques-uns de leurs amis, en

tout une vingtaine de personnes, seront à l'initiative de la famille Paquay et avec l'aide des Decoux, des Tiriard,

des Courtoy et finalement de toute la population Jauchoise, cachées, aidées, protégées et, n'ayons pas peur

des mots, sauvées à Jauche de la mort atroce à laquelle la folie d'Hitler les

destinait. Toute l'opération fut menée dans la plus

grande discrétion car le risque était évident d'être arrêté et déporté pour

tous ceux qui courageusement accomplissaient cette action de résistance

passive, ce geste généreux de solidarité. Au lendemain du conflit, il semble que

la consigne de discrétion, qui avait été si bien appliquée pendant plus de deux

ans, n'ait pas été levée. Si bien que beaucoup de nos concitoyens ignorent aujourd'hui

que des Israélites furent cachés à Jauche, il y a plus de soixante ans. Il était donc temps, avant que le

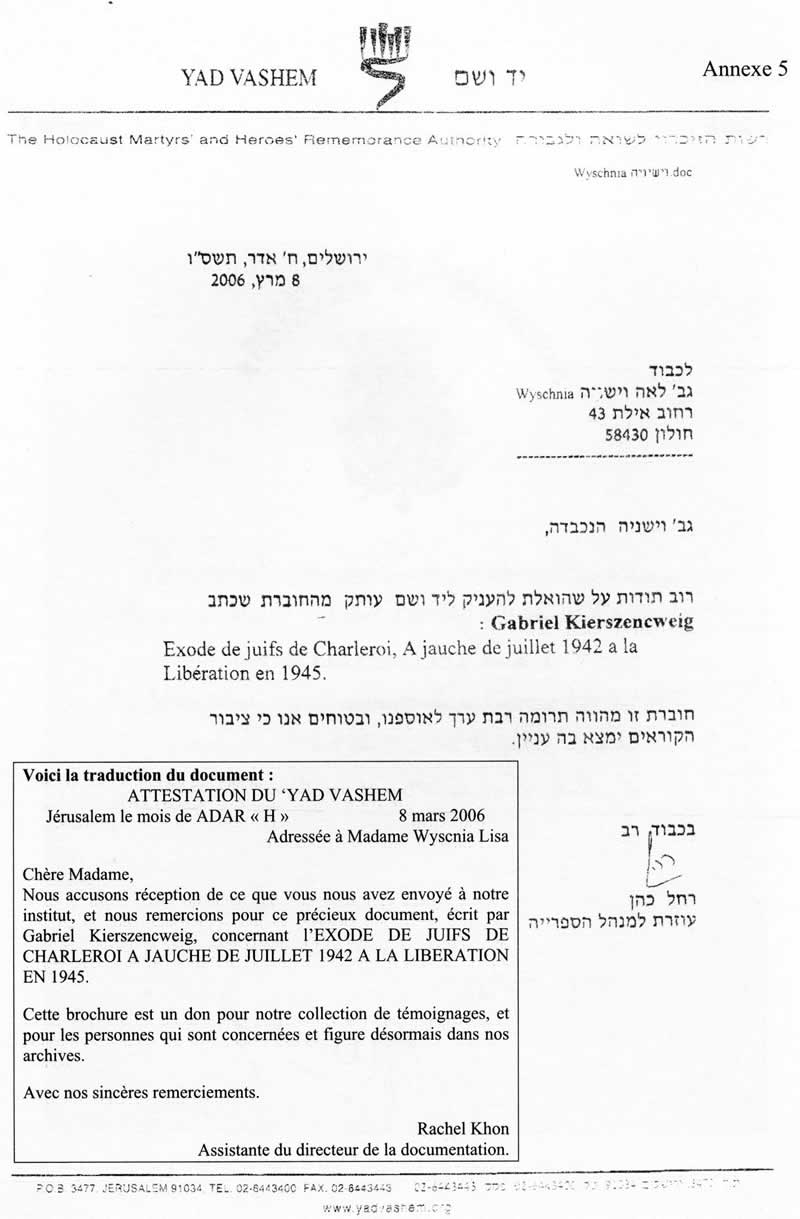

souvenir ne s'en perde, de raconter ce que fut cette aventure commune des Jauchois et des Juifs. C'est l'ambition de cette plaquette

qui en présente le récit, par le biais de trois témoignages rédigés par trois Jauchois. Ceux-ci ont en commun d'une part, de ne plus

habiter Jauche et, d'autre part, d'être restés profondément attachés à leur

village. Le premier d'entre eux, Joseph Boly,

prêtre et religieux croisier, homme de qualité, grand

érudit et pédagogue remarquable, est Jauchois de

naissance. Il a vécu les faits qu'il nous raconte et a connu les réfugiés. Le deuxième, Monsieur Jean-Jacques Sarton, est Jauchois d'adoption

car il est arrivé à Jauche, adolescent, à la mi-1940. Historien du village, il

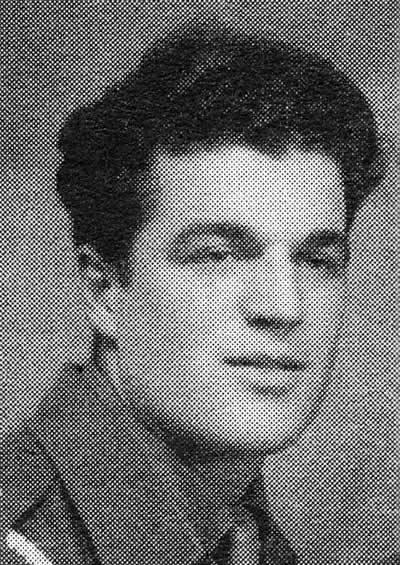

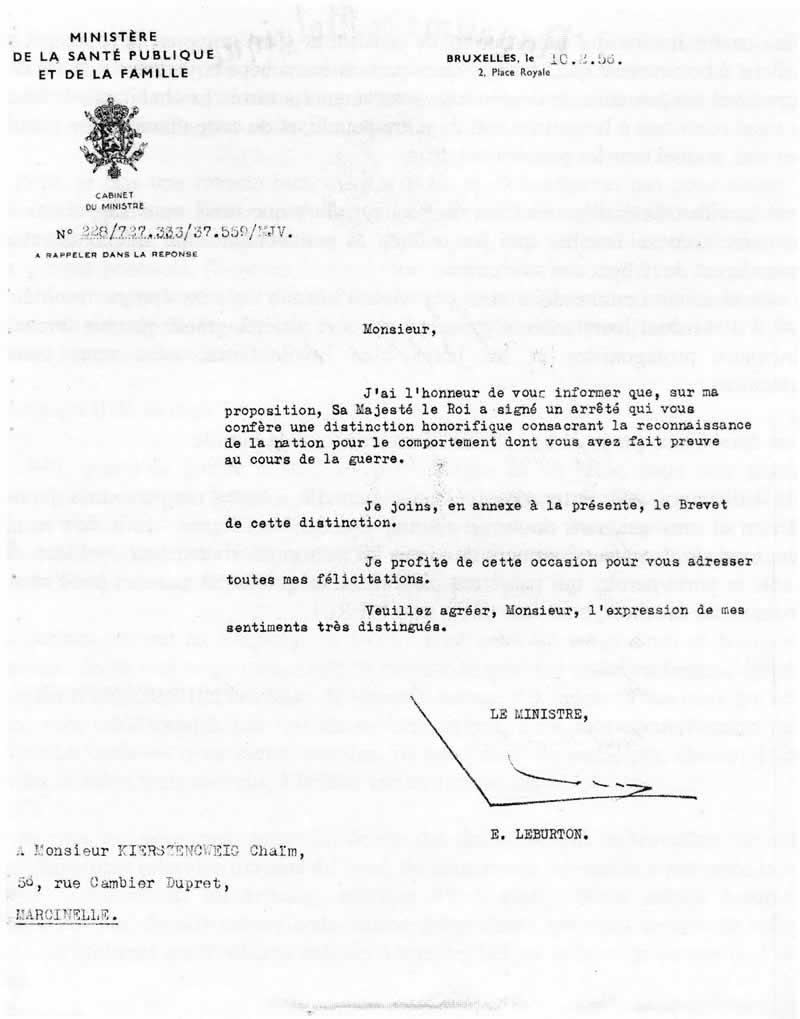

nous livre le fruit de ses recherches. Le troisième, Monsieur Gabriel Kierszencweig, est un des membres, encore en vie, d'une des

familles juives cachées à Jauche. Il avait 12 ans à son arrivée au village. Il est,

lui, Jauchois de cœur, car comme il le dit avec

beaucoup de reconnaissance dans la voix: « C'est à Jauche que je suis né pour

la seconde fois. » Puisse notre jeunesse prendre, avec

fierté, connaissance de cette magnifique page d'histoire écrite par ses parents

dans des circonstances difficiles. Puissent aussi tous les Jauchois voir dans cette brochure l'expression sincère de l'hommage

auquel ils ont droit. J.

PIRSOUL

Bourgmestre d'Orp-Jauche

Le 1er juillet 2006.

Le Père J. Boly AU REVOIR LES ENFANTS Contribution

à l'histoire des Juifs, à Jauche, pendant la guerre. (Extrait

des Cahiers du « Cercle Historique et Archéologique de la Région de

Hannut» ASBL

- Année 1988) «

Il y a crime contre l'humanité lorsque l'on tue quelqu'un sous prétexte qu'il

est né. »

André

FROSSARD

En haut, de gauche à droite: Gabriel Michel, Eugène Motte, Robert Michel et Joseph Boly, En bas, de gauche à droite: Charles Paquay, Raymond* et Jean Jamart - 13/08/1944 (Collection de l'auteur) La photo date du 13 août 1944, veille de

mon départ pour le couvent. Je l'ai toujours conservée. Bien qu'elle ne soit

imprimée qu'à moitié, on distingue nettement au premier rang de ce groupe de jeunes,

assis sur le banc de chez Paquay, la figure du petit

Raymond. C'est un des vingt-deux juifs qui ont vécu à Jauche durant la guerre, les

uns pour une période de trois ans, les autres pour quelques mois. Il s'agissait principalement de deux familles

: d'une part, Charles Kierszencweig (44 ans), son

épouse Dora (42 ans), leurs deux fils, Léon, dit Kiki, (19 ans) et Gaby (12 ans),

et leur fille, Lisa (20 ans) ; d'autre part, Samuel Wyschnia

(46 ans), son épouse, Anna (44 ans), leurs deux fils, Léon (21 ans), qui

épousera Lisa Kierszencweig, et David (13 ans), et

leur fille, Hilda (19 ans). Ils avaient quitté la Pologne, en 1923,

et s'étaient installés à Charleroi, dans la Ville-Haute où vivaient de nombreux

petits commerçants juifs. Une bouchère du quartier, Louisa Paquay,

avait servi d'intermédiaire pour les amener à Jauche, dans la maison de ses

cousins, Jules et Marie Paquay qui tenaient un

commerce de fruits et légumes. C'est devant cette maison, quartier

général de nos jeux et de nos rencontres, pendant la guerre, que la photo a été

prise. Charles Paquay, un des fils, qui se trouve sur

la photo est resté en contact avec ces familles juives, aujourd'hui partagées

entre la Belgique et Israël. On lui doit ces précieux souvenirs que Jean-Jacques

Sarton, historien de Jauche, s'est chargé de

recueillir.

Eugène Motte (Collection Monique Motte)

Jean Jamart (Collection Léon Tricot) Les premiers fugitifs étaient arrivés à

Jauche, le 30 juillet 1942, après avoir enlevé l'étoile jaune et quitté

Charleroi, au moment où s'annonçaient les arrestations nazies. Ils passèrent

leur première nuit chez Paquay, mais l'endroit était

trop dangereux. Grâce à Auguste Paquay (27 ans),

l'autre fils de la maison, ils furent acheminés, dès le 31 juillet au soir, par

le sentier du petit bois du parc de Hemptinne, à la

villa de Fernand Decoux, à l'angle des routes qui vont vers Hannut et vers les campagnes

du petit bois, presque en face de la gendarmerie. La villa a disparu aujourd'hui

au profit d'un sinistre silo à grains.

Villa de Fernand Decoux (Collection René Marchal) C'est dans cette villa et plus

précisément sous les combles du grenier que la vie juive s'organisa à Jauche.

Le matin, la porte était verrouillée pour permettre aux réfugiés de descendre

et de prendre l'air dans la propriété. L'après-midi, ils vivaient à l'étage, à

l'insu des visiteurs. Bientôt, de nombreux Jauchois

furent mis dans le coup. Le docteur Mottoulle vint

soigner Samuel W. qui souffrait d'un ulcère à l'estomac. L'instituteur Tiriard accepta de faire la classe aux enfants. Georges Decoux

fournit à Léon K. du travail dans son atelier. Les bouchers de Jauche, Emile Mélery, Fernand Motte, Camille Doyen, débitaient leurs

bêtes, en cachette, dans le garage de Fernand Decoux, avec l'aide de Charles Courtoy. Louise Paquay, la bouchère

de Charleroi, procurait la farine que Dora K. transformait en pâte et que Madame

Tiriard cuisait au four, sans négliger le pain sans

levain pour célébrer la Pâque. Quant à la petite tribu juive, très

industrieuse, elle n'était jamais inactive. Le jardin de Monsieur Decoux était

devenu un véritable paradis de légumes. Lisa K. tricotait à façon pour la

famille Michotte. Hilda W. faisait le ménage chez le

baron Osterath (actuellement villa du docteur Mottoulle) qui offrait en échange le lait et le fromage de

son petit élevage. Bientôt, tout le village de Jauche sut

qu'il y avait des Juifs chez Decoux. Jamais ils ne furent dénoncés. Cependant,

les alertes ne manquèrent pas. Le petit K., qui courait partout dans les rues

et dont les cheveux noirs et frisés pouvaient susciter des soupçons, ne dut son

salut, à maintes reprises, qu'à la connivence des Jauchois.

Un jour, les allemands firent même irruption à la villa Decoux et y

découvrirent le boucher Mélery en train de dépecer

une bête. On leur fit croire n'importe quoi et on leur présenta des biftecks,

tandis que Charles K. et son fils se sauvaient dans le petit bois. Un seul,

Léon K., dit Kiki, fut arrêté (avec Charles Courtoy),

lors d'une rafle, le 19 avril 1944. Heureusement, l'examen sanitaire lui fut

épargné. Il fut embarqué comme travailleur obligatoire pour Oberhausen où il

séjourna jusqu'au 25 avril 1945. Il est actuellement directeur d'un supermarché

en Israël. Son frère, Gaby K. participa à la première guerre d'Israël, puis il

revint accomplir son service militaire, en Belgique, où j'eus le bonheur de le

retrouver, à Bruxelles, à l'hôpital militaire de l'avenue de la Couronne. Il

fait maintenant les marchés dans les environs de Bruxelles. Léon W., son épouse

Lisa K. et Hilda W. quittèrent Jauche pour le maquis avant la fin de la guerre

et furent décorés de la « Médaille belge de la Résistance ». Léon et Lisa, de

même que Léon K., dit Kiki, et Hilda W. habitent aujourd'hui en Israël. Le

petit David W. fut tué au cours de la guerre du Sinaï. Il avait vingt-cinq ans

et repose sur le Mont Herzl, dernière demeure de Théodore Herzl, le plus haut point

à l'ouest de Jérusalem, qui abrite les restes de ceux qui sont morts pour l'indépendance

d'Israël, ainsi que le mémorial Yad Vashem, élevé en souvenir des six millions de morts de

l'holocauste. Quant au petit Raymond, orphelin qui avait accompagné les

familles en exil, on ignore ce qu'il est devenu.

De gauche à droite : Georges Decoux (père de Pierre et de Bernard), Pierre Decoux (à genoux), Bernard Decoux, Eliane Fievez, Arlette Fievez (à genoux), Fernand Decoux (frère de Georges) et Anne-Marie Decerf. (Collection Famille Decoux) Au revoir les enfants ! Cette odyssée des réfugiés juifs, à

Jauche, n'a pas tourné à la tragédie. Toute une population les a protégés et

sauvés, le plus naturellement du monde et souvent au péril de sa vie. C'est

ainsi qu'en Belgique, 34.019 juifs échappèrent à la déportation, 32.632 furent

arrêtés et presque tous massacrés, puisque, dans les camps de la mort, il n'y

eut que 1.520 survivants. Les images de ces deux petits

Israélites, Gaby et Raymond, avec lesquels j'ai joué pendant ces années

d'occupation me revenaient à la mémoire, tandis que défilaient, sur l'écran du

cinéma « Le Parc », à Liège, les figures extraordinairement sobres du film de

Louis Malle : « Au revoir les enfants ». Louis Malle rapporte, dans son film, un

souvenir vécu, en janvier 1944, au Collège des Carmes d'Avon où il a été

pensionnaire à l'âge de douze ans. Quatre enfants juifs vivaient parmi les

autres qui n'étaient pas dans le secret. Un domestique a parlé. La gestapo est

venue. Le Collège a été fermé. Les élèves ont été rassemblés une dernière fois

dans la cour de récréation. Le père Jacques, directeur, et les quatre garçons

ont été emmenés par les nazis. Les enfants ont applaudi. Le père Jacques s'est

retourné et a crié : « Au revoir les enfants ! » On ne l'a plus jamais

revu : il est mort à Mauthausen, tandis que les quatre petits Juifs

disparaissaient dans l'anonymat des camps de la mort. La réussite de ce film tient au regard.

Regard fidèle sur l'enfance, telle qu'elle est, avec ses ferveurs et ses

cruautés. Regard angoissé sur une époque, telle que nous l'avons vécue, à la

fois banale et tragique. Regard douloureux sur le destin qui, pour les Juifs,

fut l'holocauste. En recevant les sept César, récompense exceptionnelle pour un

film exceptionnel, Louis Malle, qui revenait d'un long séjour aux Etats-Unis, s'est

adressé aux cinéastes français pour leur demander de rester fidèles à eux-mêmes,

à leur identité française, et de ne pas se laisser séduire par l'appât commercial

d'une prostitution étrangère où ils risquent de perdre leur âme et leur créativité.

Joseph BOLY ODYSSÉE DES JUIFS RÉFUGIÉS À JAUCHE (Extrait

de « Jauche 1940-1945 » - Les Cahiers Jauchois – 2e fascicule)

J.-J. Sarton Dans un de nos précédents chapitres,

nous avons signalé que des Juifs, traqués par les Allemands, avaient eu la vie

sauve en se cachant dans la villa de Mr Fernand Decoux de Jauche (villa

actuellement démolie et qui se situait en face de la gendarmerie). Grâce à Mr Charles Paquay,

nous avons été mis en rapport avec quelques-uns de ces Juifs qui s'étaient réfugiés

à Jauche. Une réunion, organisée le 18 août 1983, nous a permis de rassembler

de nombreux renseignements que nous avons le plaisir de vous livrer aujourd'hui.

Feu Charles Paquay (Collection Famille Paquay) Les diverses péripéties de ces

malheureuses victimes du rêve fou d'Hitler, qui voulait exterminer tous les

Juifs vivant dans les territoires occupés par les Allemands, ont déjà fait

l'objet de nombreux ouvrages. Nous nous contenterons, pour commencer, d'évoquer

brièvement ce que fut l'extermination du peuple juif en Belgique. Lors de l'occupation allemande de mai

1940, Hitler n'avait pas encore fixé clairement ses intentions envers les Juifs

de notre pays ; toutefois, depuis son accession au pouvoir en 1934, ceux-ci

sont traqués dans toute l'Allemagne et envoyés aux camps de Dachau et de

Buchenwald, ouverts pour y accueillir les adversaires du parti nazi. Contraints

à un travail inhumain dans des usines d'armement, où les détentions sont aggravées

par un manque de nourriture, ces malheureux sont gardés par des kapos, criminels

de droit commun, et certains détenus serviront même de cobayes pour les expériences

des médecins fous du IIIe Reich. Enfin,

lorsque le rendement de ces détenus est insuffisant, ils sont livrés aux

chambres à gaz et leurs corps incinérés dans les fours crématoires. Le sort des Juifs allemands était ignoré

de leurs coreligionnaires en raison du fait que nulle information ne filtrait

des camps. Craignant le pire, de nombreux Juifs allemands parvinrent toutefois

à quitter le pays. Dès leur arrivée en Belgique, les

responsables des troupes allemandes décidèrent provisoirement que les Juifs

feraient l'objet de mesures de ségrégation et de discrimination non-violentes.

Pour débuter, ils décrétèrent que les Juifs porteraient désormais, cousue sur

leurs vêtements, une étoile jaune ornée d'un « J » ; les intéressés se

soumirent, croyant que leur docilité les sauverait. Le 28 octobre 1940, une ordonnance

allemande décida l'élimination des Juifs de la vie économique et, le 31-5-1941,

les Allemands firent un pas de plus dans la persécution en procédant au

recensement de tous les biens des intéressés. Le 15 janvier 1942, un envoyé spécial de

la gestapo, le sturmbannfürer Eichmann s'installe à

Bruxelles et met en place un détachement spécial, chargé d'organiser la déportation

des Juifs de Belgique et du nord de la France. Dans le courant de 1942, le non-respect

de l'obligation de porter l'étoile jaune est sanctionné de la peine de mort ;

de plus il est interdit aux Juifs d'exercer une profession médicale ou

pharmaceutique et, pour eux, le couvre-feu est fixé à 20 h.(voire

à 16 h. dans certaines communes). Le 15 juillet 1942, tous les Juifs sont

astreints à mettre, à la devanture de leur magasin et de leur habitation, une

pancarte signalant qu'il s'agit d'une maison juive. Une habile et insidieuse

propagande, menée par l'occupant, décrit en même temps les Juifs comme des gens

cupides et voleurs, responsables de la crise économique que le monde vient de

subir. C'est évidemment le moyen trouvé par les nazis pour ruiner le commerce

pratiqué par de nombreux Juifs. Le 22 juin 1942, Eichmann avait avisé le

Ministère belge des Affaires Etrangères que 10.000 Juifs, aptes au travail,

allaient être déportés vers Auschwitz. A cet effet, un immense camp avait été

préparé pour recevoir 150.000 travailleurs qui devaient être gardés par 3.000

S.S. Bon nombre de Juifs belges convoqués

répondent à l'appel des Allemands et sont rassemblés à la Caserne Dossin de Mechelen (Malines). Du 4 au 15 août, 3.000 Juifs ont

répondu à l'appel. Il en manque 7.000 pour faire le compte. Eichmann change alors

de méthode et charge la police allemande de traquer les réfractaires. Du 4 au

31 août, 16.000 Juifs seront rassemblés et dix-sept convois partiront de

Mechelen pour Auswichtz. Cette fois, les Juifs réagissent. Ils

quittent leur domicile légal, enlèvent leur étoile, abandonnent les villes et

se procurent de vrais faux papiers d'identité, avec lesquels ils vont se cacher

à la campagne. Certaines femmes échapperont par un mariage blanc avec un non

Juif ; d'autres utiliseront des chaînes d'évasion vers l'Espagne ou la Suisse ;

d'autres enfin bénéficieront de faux extraits de baptêmes chrétiens. Au total, 32.632 Juifs seront déportés;

31.112 d'entre eux seront massacrés. 34.019 parviendront à échapper à la

déportation, pour la plupart grâce à la générosité de Belges, qui les ont

cachés au risque de leur vie. Qui sont ces Juifs ? D'où viennent-ils ?

Certains sont belges de très ancienne date. Beaucoup ont combattu durant la

guerre 1914-1918. D'autres ont quitté l'Allemagne hitlérienne. Beaucoup sont

originaires de Pologne, d'où ils ont fui pour échapper aux pogroms de 1934. Ces

émigrants sont, pour la plupart, des artisans ou de petits commerçants, qui

étaient loin d'être riches. Arrivés en Belgique, ils trouvèrent de modestes

occupations dans la brocante, la friperie, la serrurerie, les réparations diverses. C'est l'odyssée de plusieurs d'entre

eux, cachés à Jauche durant la période 1942-1944, que nous voudrions vous

conter. Les premiers Juifs arrivés à Jauche font

partie des familles Kierszencweig et Wyschnia. Ils ont quitté la Pologne en 1923 pour

s'installer Grand' rue à Charleroi. Il faut signaler que la Ville-haute de la

cité carolorégienne comprenait de nombreux petits commerçants juifs, qui

s'entraidaient volontiers.

Retrouvailles à Jauche, le 18 août 1983, des Juifs cachés à Jauche durant la guerre 1940-1945. De gauche à droite : Gaby Kierszencweig*, Auguste Paquay, Lisa Kierszencweig veuve Wyschnia Léon*, Charles Courtoy, Charles Paquay, Nelly Sarton, Denise Courtoy, Pierre Courtoy, Myriam Zesler*, Léon Kierszencweig, dit Kiki *, et Broclim Frydman, épouse Gaby Kierszencweig. (Collection de l'auteur) En 1940, ils croient bon d'obéir à

l'ordonnance allemande qui leur enjoignait de coudre sur leurs vêtements

l'étoile jaune ornée d'un « J ». « Vous feriez mieux de vous cacher »

leur disaient leurs amis belges, qui avaient connu les horreurs de la guerre

1914-1918, mais les Israélites hésitaient. Devaient-ils poursuivre leur destin de

Juifs errants ou devaient-ils tenter d'échapper ? Durant plus d'un an, ils patientèrent.

Beaucoup de bruits leur parvenaient au sujet des Juifs séjournant en Allemagne

et dont on était sans nouvelles. Mais ces bruits étaient-ils exacts ? Sur le point

d'obéir aux ordres de rassemblement, la famille Kierzencweig

reçoit un message ainsi libellé : « Ne vous rendez pas au mariage de Tante Olga

». Dans la famille, on sait que la Tante Olga est morte depuis longtemps. On en

conclut que cela signifie qu'il ne faut pas se rendre à la convocation allemande. A ce moment, une belge de leurs

connaissances intervient ; il s'agit de Mme Louisa Paquay,

bouchère à Charleroi-Nord. Elle vit au milieu de ce quartier où résident de nombreux

Juifs et devine la menace qui pèse sur eux. Plusieurs d'entre eux ont déjà été

déportés, soi-disant pour travailler aux fortifications du Mur de l'Atlantique (fortifications

allemandes en cours d'édification pour défendre la côte normande contre une

invasion des Alliés). Mme Louisa Paquay, cousine de

Jules et de Marie Paquay (commerce de fruits et

légumes, à l'époque Mme Moulin Sophie), prend contact avec ses cousins jauchois et leur demande d'aider ses voisins juifs, ce

qu'ils acceptent volontiers.

Jules Paquay (Collection Famille Paquay)

Marie Paquay (Collection Famille Paquay) La maison Paquay

de Jauche se révélant trop petite pour loger toutes les personnes annoncées,

Marie Paquay prend contact avec une famille très

patriote de Jauche, qui accepte de loger une partie des Israélites. Le 30 juillet 1942, ayant enlevé leur

étoile jaune, arrivent à Jauche, par le vicinal de Mellet-Perwez-Jodoigne,

six fugitifs : Charles Kierszencweig (44 ans), son

épouse Dora (42 ans) et leur fils Gaby (12 ans), Samuel Wyschnia

(46 ans), son épouse Anna (44 ans) et leur fils David (13 ans). Vu l'heure

tardive de leur arrivée à Jauche, tout le monde est logé pour un mieux à

l'étage chez Paquay. Le lendemain, la dame qui avait accepté

de loger des Juifs se présente chez Paquay et demande

tout de go si les Juifs sont arrivés, car, dit-elle, « il faut absolument les signaler

aux Allemands ». Vous devinez quelle fut la surprise de

Marie Paquay en entendant cette déclaration et surtout

quelle fut la déconvenue des Juifs qui, étant à l'étage, entendaient tout ce

qui se disait au rez-de-chaussée. On se doit, à la vérité, de signaler que

la dénonciatrice en puissance, influencée par la propagande allemande de

l'époque, laquelle rendait les Juifs responsables de tous nos maux, eut, par la

suite, une conduite patriotique irréprochable et rendit à ses compatriotes, et

particulièrement aux résistants, d'immenses services. Malgré son trouble, Marie Paquay eut la présence d'esprit de déclarer à son

interlocutrice que les Israélites ne venaient pas mais, dès lors, se posa pour les

Paquay la question de savoir où loger, dans des conditions

non dangereuses, ces six malheureux. Auguste Paquay,

fils des précédents, âgé à l'époque de 27 ans, et qui était un ami de Mr

Fernand Decoux proposa de contacter ce dernier. Fernand Decoux occupait, seul,

une vaste villa qui se situait en face de la gendarmerie.

Auguste Paquay, dit « Gus » (Collection Famille Paquay) Sa grande propriété, entourée de hauts

murs, était propice à cacher et à héberger les fugitifs. Fernand Decoux

accepta, au risque de sa vie, de loger nos Carolorégiens en fuite, et le 31

juillet au soir, ceux-ci furent conduits à destination en empruntant le sentier

du petit-bois (longeant le Parc de Hemptinne). A la villa, Fernand Decoux installa son

petit monde sous les combles et l'on étudia ensemble les dispositions à

prendre. La vie des logés, comme du logeur, ne tenait en effet qu'à un fil,

toute dénonciation pouvant les envoyer au poteau d'exécution ou, pour le moins,

dans un de ces camps allemands dont « jamais personne n'était revenu ! » La vie s'organisa tant bien que mal. Mr

Decoux condamnait sa porte le matin, pour permettre à ses hôtes de descendre et

de se dérouiller les jambes dans la propriété. Après le dîner, les camouflés

remontaient à l'étage, ce qui permettait au propriétaire d'ouvrir sa porte à

ses amis et visiteurs, lesquels restaient dans l'ignorance de la présence des

nouveaux occupants de l'immeuble. Pour plus de sécurité, les initiés frappaient

à la porte avec un signal convenu, tandis qu'avant d'introduire un visiteur, on

baissait la tonalité du poste de radio, modification portée à la connaissance

des occupants du second étage par un haut parleur supplémentaire. Quelques semaines après l'arrivée des

premiers Juifs, vinrent également chez Decoux : Léon Wyschnia

(21 ans) et son épouse Lisa Kierszencweig (20 ans),

récemment mariés, Léon Kierszncweig(19 ans), dit Kiki, et Hilda Wyschnia

(19 ans). La consigne du silence était bien gardée

puisque, pendant plusieurs semaines, Jauche ignora la présence de ses nouveaux

citoyens. La première personne à pénétrer le secret fut Mme A. Courtoy-Lacroix qui avait l'habitude de faire paître sa

chèvre, l'après-midi, dans les prés de Mr Decoux. Quelle ne fut pas sa surprise

quand, étant venue un jour la faire paître le matin, elle se trouva nez à nez

avec un inconnu ; et c'est ainsi que les parents Courtoy

furent mis au courant de la situation. Les Courtoy

n'ébruitèrent pas la chose mais une nouvelle alerte eut lieu quelques semaines

plus tard, lorsque Samuel Wyschnia frôla la mort avec

un ulcère à l'estomac. Que faire alors que son état requérait un médecin

d'urgence ? Que faire si l'intéressé venait à décéder ? Fallait-il l'enterrer

dans le jardin, pour garder l'anonymat ? Le docteur Mottoule,

mis au courant de la situation, accepta de soigner gratuitement le malade

jusqu'à son complet rétablissement, tout en gardant la consigne du silence. Seuls semblaient apprécier la situation

les enfants des Israélites qui, par la force des choses, ne pouvaient pas aller

à l'école. Cette situation ne pouvant perdurer, Fernand Decoux en parla à Mr Tiriard qui était son camarade de bridge et qui accepta de

venir donner des leçons de français et de calcul aux enfants. Nul ne vit d'amour et d'eau fraîche, pas

plus les Juifs que d'autres. La petite tribu dut donc s'organiser car le petit

pécule que les parents avaient recueilli, en liquidant leur commerce, fut vite

épuisé ; dès lors, chacun s'affaira à trouver du travail Léon Kierszencweig fut occupé aux Ateliers Georges Decoux, ce

qui fournissait de l'argent. Les trois familles s'affairaient au jardin qui ne

fut jamais aussi bien cultivé et produisit des légumes en abondance. Quant à la

viande, elle était fournie par les bouchers Emile Mélery

et Fernand Motte, qui, tous deux, débitaient leurs bêtes en cachette dans le

garage de Fernand Decoux, aidés dans leur tâche, de même que dans celle de la

confection de la charcuterie, par Charles, Léon et Gaby Kierszencweig,

ainsi que par Charles Courtoy. Louisa Paquay, la cousine bouchère de Charleroi, fournissait de la

farine achetée en échange de viande, ainsi que de fausses cartes d'identité et

de ravitaillement. Cette farine, Dora Kierszencweig

en faisait de la pâte que Mme Tiriard cuisait au four

pour avoir le pain nécessaire aux trois familles. Sacrifiant à la coutume

juive, Dora préparait également pour la Pâque le pain sans levain. Lisa Kierszencweig

tricotait à façon, par l'intermédiaire de la famille Michotte.

Quant à la famille du baron Osterath, qui à l'époque

habitait l'actuelle maison du docteur Mottoule, elle

fournissait aux réfugiés lait et fromage en provenance du bétail qu'elle

élevait, ceci se faisant en échange de travaux ménagers effectués par Juliette Patachevitch, dite Juju. Cette

grande famille devint si industrieuse que l'on fabriqua même du savon avec les

dépouilles provenant des abattages. Avec le temps, de nombreux Juifs et

apatrides passèrent des périodes plus ou moins longues à Jauche, cherchant, ici

et là, l'abri le plus sûr contre la soldatesque allemande. C'est ainsi que

séjournèrent David Schiewicz, Gaby, son fils, et Fella, sa fille, Maurice Trygier,

Juliette Patachevitch, Bernard Toporeck,

dont le frère était champion de boxe amateur poids léger, et Max Burger. Une des plus chaudes alertes survenue à

la villa Decoux fut causée, bien involontairement, par Pierre Courtoy. Celui-ci, réfractaire au travail obligatoire, travaillait

chez Mr Suys, marchand de grains à Marilles. Il dormait chez Fernand Decoux lorsque ce dernier

était en visite chez sa mère et sa sœur, qui résidaient en France. Un jour de

1944, un voleur pénétra dans la chambre de Mr Suys et

lui vola son portefeuille. La fille de Mr Suys, par

la chambre de qui le voleur était passé, avait cru apercevoir une cicatrice sur

la figure du voleur. Comme Pierre Courtoy portait

également une cicatrice, le rapprochement fut fait. Pierre Courtoy

avait comme témoins irréfutables de sa présence à Jauche durant les voiles

Juifs de la villa Decoux, avec qui il avait passé la soirée et la nuit.

Pouvait-il invoquer leurs témoignages, sans les faire repérer par la police

allemande ? Finalement, l'affaire fut expliquée au gendarme Noël qui, ayant

interrogé les Juifs, fut convaincu de l'innocence de Pierre Courtoy

et transmit au Parquet un dossier dans ce sens. Après son interrogatoire par le

Parquet, Pierre Courtoy fut définitivement blanchi

sans que l'affaire fût transmise à la police allemande. Pierre Courtoy, comme les Juifs, retrouvèrent, dès lors, leur

quiétude. Ainsi que vous avez pu le constater, au

fur et à mesure des mois, de plus en plus de Jauchois

étaient au courant de la présence des Juifs chez Decoux. II est, en effet, très

difficile de garder indéfiniment enfermés des enfants et des jeunes gens. Mais

les Jauchois sont patriotes et pour tous ceux qui

étaient recherchés par les Allemands : résistants, Juifs et réfractaires, la

consigne du silence jouait. Deux exemples typiques nous montrent la complicité

des Jauchois vis-à-vis de leurs hôtes Israélites.

Tous deux eurent pour acteur le petit Gaby Kierszencweig,

qui avait 14 ans en 1944 et se baladait volontiers dans les rues de notre cité.

Le premier cas se passe lors d'une descente des Allemands, provoquée par un vol

de tabac chez le grossiste G. Lacroix. Reconnaissant le garçon qui, en toute

innocence, regardait les Allemands, un Jauchois

l'attrapa par le gilet et le renvoya chez lui, évitant ainsi tout contact avec

les occupants qui, au vu des cheveux noirs et frisés du garçon, auraient pu

avoir des doutes quant à sa race. Dans le second cas, Gaby eut passablement la

frousse lorsqu'il fut arrêté par une voiture allemande, dont les occupants lui

demandèrent de le conduire chez Charles Van Hecke. Le

garçon était relativement perdu, lorsque Huguette Bumick, connaissant la situation, s'interposa en disant aux

Allemands que le garçon était trop jeune pour connaître le village et en

s'offrant de les conduire à destination. Les Teutons ne voulurent rien entendre

et emmenèrent Gaby. Il va sans dire qu’arriver chez Van Hecke,

le garçon s'empressa de déguerpir, les Allemands le laissant heureusement faire. C'est avec la fin de la guerre, en cette

période trouble où les Allemands subissaient le débarquement allié, tandis que

les résistants devenaient de plus en plus audacieux, que les alertes furent les

plus sérieuses parmi les réfugiés juifs. Jusqu'en avril 1944, la colonie juive

avait échappé à la déportation. Mais le 19 avril, la consternation atteignit

les réfugiés et leurs amis belges. Léon Kierszencweig,

dit Kiki, venait d'être arrêté par les Allemands ; il avait alors 21 ans mais était

porteur d'une fausse carte d'identité belge lui donnant 19 ans. La rafle

s'était passée très rapidement. Des Belges, travaillant pour les Allemands,

étaient venus à Jauche pour arrêter Marcel Ghenne, ancien militaire de

carrière, ainsi qu'Arthur Gougnard et Joseph Corbet, réfractaires. Marcel Ghenne, arrêté mais muni de

papiers en règle, fut relâché. Les sbires s'étant rendus chez les deux autres Jauchois ne les trouvèrent pas, malgré une fouille en règle

de leur habitation. Furieux de leur déconvenue, les deux pro-allemands

s'emparèrent de Charles Courtoy et de Léon Kirszencweig (Kiki.), qui passaient par hasard en face de

chez Gougnard. Les jeunes gens protestèrent, mais les

émules d'Hitler les embarquèrent, en disant qu'ils étaient munis de faux papiers.

Charles Courtoy, furieux d'être arrêté, protesta avec

violence de la valeur de sa carte d'identité et fut si convainquant que les

pro-allemands acceptèrent d'arrêter leur camionnette devant chez le notaire Scheys, bourgmestre à l'époque. Le notaire déclara qu'il

connaissait très bien Charles Courtoy, que ses

papiers étaient authentiques et qu'il était le fils d'Edmond Courtoy présent à ce moment à l'étude. Tous deux furent si

convaincants que Charles fut relâché. Le malheureux Kiki, habillé avec une

chemise sans col de Mr Decoux et vêtu d'un pantalon de la même provenance mais

deux fois trop large pour lui, fut embarqué. Il partit les pieds chaussés de

pantoufles dont les semelles étaient des morceaux de pneus d'auto cousues à des

empeignes de tissu. Il passa successivement par Wavre, Leuven

(Louvain) et Liège, avant d'être embarqué comme travailleur obligatoire pour Oberhausen.

Heureusement pour Léon, la visite sanitaire qu'il dut subir fut assez sommaire

et les Allemands croyant avoir affaire à un réfractaire au travail obligatoire ne

surent jamais qu'ils avaient en face d'eux un authentique Juif. Il va sans dire

que le départ de Kiki fut douloureusement ressenti par ses parents. Les Jauchois au courant de la situation songèrent avec effroi

au sort qui pouvait lui être réservé et ne manquèrent pas de lui adresser,

suivant leurs maigres possibilités, colis de vivres et de vêtements. Une des dernières péripéties du séjour

des Juifs à Jauche eut pour acteur Emile Mélery. Un

jour, deux Allemands, pour une raison que l'on ignore, montent sur le perron de

la porte d'entrée de la villa Decoux et actionnent la sonnette. Alerte !!! Charles

Kierszencweig et son fils se sauvent dans le

petit-bois, ce qu'aperçoivent les Allemands qui, ne pouvant entrer dans la

maison par la porte d'entrée, pénètrent dans le garage. Qu'y trouvent-ils ?

Emile Mélery en train de dépecer une bête. Les gros nigauds

croient comprendre que les deux personnes se sont sauvées parce qu'elles étaient

surprises à pratiquer un abattage clandestin, et se mettent à rire à pleine

gorge. Il en est un qui ne rit pas, c'est Emile Mélery

; et les habitants de la villa sont sur le qui-vive. Les Allemands, croyant

vraiment avoir trouvé un abatteur clandestin, demandent à notre boucher de leur

préparer à chacun quatre steaks qu'ils reviendront chercher plus tard, puis

s'en vont. Dès leur départ toute la colonie juive quitte la maison Decoux et

cherche refuge chez des amis. Calme complet quelques heures plus tard, quand

les Allemands reviennent. Cette fois, ils demandent encore deux steaks de plus

pour les copains. Emile Mélery, sachant que les Juifs

ne sont plus en danger et que les Allemands n'en veulent qu'à ses biftecks, se

fâche cette fois et ne veut rien entendre. Surprise des Allemands qui, ne

sachant que faire, embarquèrent notre boucher qu'ils relâchèrent quelques

heures plus tard. L'alerte avait été chaude. 6 septembre 1944. Jauche est libéré par

les Américains. La colonie israélite est enfin libre et peut circuler,

librement et sans crainte, dans le village. Pour la première fois, les Jauchois découvrent des hommes et des femmes qui ont vécu

deux ans dans leur village et dont ils ne connaissent pas les figures. Il va

sans dire qu'il n'en était pas de même de Léon Kierszencweig

et surtout de Gaby que tout le monde connaissait et nous avons été étonnés de

constater, le 18 août 1983, lorsque nous avons revu Léon Kierszencweig

avec son épouse, Gaby Kiersencweig avec son épouse et

Lisa Wyschnia, combien nos anciens hôtes

connaissaient encore beaucoup de Jauchois. Une grande page est aujourd'hui tournée.

Après cinquante ans, que sont devenus nos Juifs de l'an 40 ? Gaby Kierszencweig,

après l'armistice, est parti en Israël où il fit la guerre de la libération du pays. Rentré en

Belgique après la proclamation de l'indépendance d'Israël, il fit de nouveau un

service militaire en Belgique. Lancé dans le commerce, Gaby Kierzencweig

tient les magasins de tissus « Gaby », à Charleroi et à Bruxelles. Léon Kierszencweig,

dit Kiki, après avoir passé un an dans le camp de travail allemand d'Oberhaussen, est rentré en Belgique le 25 avril 1945. Il

est actuellement directeur d'un supermarché en Israël. Léon Wyschnia

a épousé Lisa Kierszencweig. Ils sont également en

Israël où Léon est responsable de l'enseignement de la gymnastique dans son

pays. Lisa Kierszencweig,

dite Lili, séjourna à Jauche en 1942-1943. Elle quitta notre village pour

gagner le maquis de la région namuroise (Front de l'Indépendance), sous le

prénom de Marie-Louise. Une fois par semaine, elle se rendait notamment à Chimay

pour y prendre le courrier. Léon Wyschnia et Lisa Kierszencweig furent tous deux décorés de la Médaille de la

Résistance. Juliette Patachevitz,

dite Juju, entra dans le groupe de Résistance « Front

de l'Indépendance », à Couillet. Arrêtée à Namur, en avril 1944, elle fut

transférée à Mechelen et fit partie, trois semaines avant la libération, du

dernier convoi (n°26) qui quitta effectivement Mechelen pour Auschwitz. Après

trois mois passés dans ce dernier camp, elle fut transférée à Dachau où elle

recouvra la liberté, en mai 1945. Après la guerre, le Ministère de la Défense

Nationale accorda à Juliette Patachevitz la Médaille

de Prisonnière Politique et la Médaille de la Résistance. Bernard Toporeck

se cacha à Jauche, de 1943 à septembre 1944. Il fit partie du Mouvement

National Belge (M.N.B.). Il collabora avec Léon Peeters, transportant notamment

du T.N.T. (explosif), de Namur à Jauche. Il fut décoré de la Médaille de la

Résistance. Hilda Wyschnia,

dite Catherine, entra dans la Résistance à Chimay, dès novembre 1943, sous le

prénom de Jeanne. Elle fut décorée de la Médaille de la Résistance.

Retrouvailles à Jauche, le 18 août 1983, des Juifs cachés à Jauche durant la guerre 1940 --1945. De gauche à droite : Broc1im Trydman, épouse de Gaby Kierszencweig, Auguste Paquay, Lisa Kierszencweig*, veuve de Léon Wyschnia, Nelly Uyttebroeck, épouse de J.-J. Sarton, Léon Kierszencweig*, dit Kiki, Myriam Zesler, Gaby Kierszencweig* et Charles Paquay. (Collection de l'auteur) Pour terminer cet article, nous

rapporterons ces quelques lignes, que Lisa Wyschnia nous

écrivit d'Israël lorsque nous l'avons contactée : «

J'ai fait la connaissance de beaucoup de Jauchois et

je n'ai jamais été déçue. Ils se sont montrés très gentils et très affectueux.

Ils ont toujours fait leur possible pour nous aider. Une chose relie tous les Jauchois, c'est leur grand cœur, leur volonté d'aider, même

s'il y a des risques. Petit à

petit, la majorité des Jauchois étaient au courant de

notre présence chez Decoux. Non seulement personne ne nous a dénoncés, mais, au

contraire, chacun a fait son possible pour nous aider. Malgré notre situation

précaire et pénible, nous avons passé de très bons moments à Jauche. Je ne

crois pas que l'on puisse trouver beaucoup de « Jauche » sur notre planète et

cela a été notre chance de tomber dans un tel oasis. » Nous ne pouvions terminer sur des mots

plus chaleureux. J.-J.

SARTON

Jauche, le 28 janvier 1991. EXODE DE JUIFS DE CHARLEROI A JAUCHE DE

JUILLET 1942 A LA LIBERATION EN 1944

Gabriel Kierszencweig ************************************************** Sauvetage

d'Israélites avec la collaboration d'un village ************************************************** En hommage à

la famille Paquay de Charleroi et PROLOGUE MARIAGE ET DEPART DE CHARLEROI Présentation

des principaux personnages : - La famille Paquay : Jules, le chef de famille, son épouse Marie,

l'aîné des fils, Auguste, dit Gus, et Charles. Elle exploite l'épicerie

familiale au cœur du village de Jauche. - Les familles Kierszencweig et Wyschnia, dont

la composition est la suivante : 1) Charles (Chaïm) Kierszencweig,

le papa, la maman Dora, la fille Lisa, Léon, dit Kiki, l'aîné des fils, et

Gaby, l'auteur du présent texte.

Charles (Chaïrn) et Dora Kierszencweig. Parents de l'auteur (Collection de l’auteur)

Lisa Wyschnia, née Kierszencweig. Pendant la guerre (Collection de l’auteur) 2) Schmerel Wyschnia, le papa, Hanschè, la

mère, Léon, le fils aîné, Hilda, la fille et David, le

plus jeune. Au fil des événements sont venus aussi à Jauche: Maurice Trygier, dit Raymond, Juliette, alias Juju,

Bernard Toporek, cousin de Léon Wyschnia,

dit Dov, la famille Sciewicsz

et d'autres, par intermittence et dans certaines circonstances qui seront décrites,

dont Madame Korn d'Anvers et ses deux enfants. - Fernand Decoux: qui fut

avec les Paquay notre second sauveur. Célibataire, fonctionnaire

au Congo, rentré en Belgique pour ses vacances, il avait, à cause de la guerre,

été empêché de rejoindre son poste en Afrique. Le lien entre ces deux groupes : Louisa Paquay et Prosper, son époux, cousins de Jules Paquay, bouchers de leur état et voisins de la famille Kierszencweig à la Grand' Rue à Charleroi. La raison de la rencontre entre ces deux

familles juives : d'une part, Louisa, les Paquay et

Fernand Decoux, d'autre part. En 1942, les Allemands, occupant

l'Europe, décident de rassembler tous les Juifs de Belgique, afin de,

soi-disant, les envoyer dans des camps de travail !!! En Allemagne, mais, en

réalité, de les exterminer, comme tous les Juifs d'Europe, pour rendre plus pure

la race aryenne (voir Mein Kampf d'Adolphe Hitler). Ces

Juifs devaient se munir de linge et de nourriture pour les quelques jours de voyage

et se présenter à la caserne Dossin, à Malines, sous

peine de graves sanctions en cas de refus. Nous savions, par des lettres venues de

Pologne où résidaient les familles de nos parents et où cela avait débuté plus

tôt que chez nous, que c'était pour aller à la mort !!! Mais que faire ? Où

aller ? Comment échapper à cette condamnation collective ? C'est au cours d'une conversation entre

la cousine Louisa et mon père, qui expliquait notre détresse, que Louisa émit

l'idée d'en parler à ses cousins du village de Jauche, (dont nous ne savions

rien, ni même où il pouvait bien se trouver). Louisa nous proposa d'attendre

leur réponse avant de prendre notre décision. A son retour, elle nous expliqua

que ses cousins, la famille Paquay, avaient trouvé une

personne qui acceptait de nous louer un appartement au village, et ainsi de

nous aider à échapper à la horde nazie. Aussitôt, nous préparons nos maigres

bagages, car nous ne pouvions emporter que peu de choses, papa entreposant les

marchandises restantes (bas et chaussettes) de son commerce chez Louisa et

d'autres objets de famille chez un autre voisin.

Lisa Kierszencweig et Léon Wyschnia (Collection famille Courtoy) t-align: Le 30 juillet 1942, jour de notre

départ, Lisa Kierszencweig et Léon Wyschnia s'unirent pour le meilleur et pour le pire, en

espérant que ce ne soit pas le pire, en cette période noire, qui prenne le

dessus !!! Ce fut un mariage à la sauvette, sans tralala, juste un verre à la

maison, pour ne pas en être séparés, et les jeunes mariés, accompagnés d'Hilda,

la sœur de Léon Wyschnia, et de mon frère Kiki, partirent

vers un endroit pour s'y cacher. Nous : les parents, David et moi, qui

arborions l'étoile jaune de David, portée obligatoirement par tous les

Israélites sur le revers des vestons, pulls ou blouses, nous enlevâmes cet

emblème de nos vêtements, avant de monter dans le tram qui devait nous conduire

à Fleurus, où nous devions prendre un tram vicinal pour les environs de Jauche.

Ces étoiles avaient été décousues et puis faufilées à grands points pour pouvoir

être enlevées rapidement pendant notre voyage vers Jauche. Finie pour nous la

peur d'être plus facilement repérables. Nous pouvions respirer, avec un peu

moins d'angoisse, mais n'étions pas sauvés pour autant.

Léon Kierszencweig, dit « Kiki », avec Monsieur Fernand Decoux (Collection de l'auteur) CHAPITRE I ARRIVEE A JAUCHE ET INSTALLATION Arrivés au village avec notre accompagnatrice,

l'inoubliable Louisa, nous faisons enfin la connaissance de la famille Paquay au complet : Jules, Marie, Gus et Charles, mon

compagnon de jeux et mon ami pour la vie. Après cette prise de contact, au cours

de laquelle nous avons savouré le merveilleux accent de Marie Paquay, fait d'un tiers de français, d'un tiers de wallon

et du dernier tiers de flamand, qui donnait, une fois mélangé et compris, un

langage très coloré et depuis lors inoubliable pour nous, après avoir bu et

dégusté un repas savoureux, nous nous sommes installés pour attendre la venue

de notre future logeuse qui tardait. Ne la voyant pas venir nous chercher,

nous avons dormi au premier étage, les uns sur un divan, les autres à la bonne

franquette, en attendant la suite des événements. Au matin, nous fûmes réveillés par des

cris. C'était notre logeuse, dont nous tairons le nom. Elle venait exhorter les

Paquay à nous confisquer nos bagages, à les partager avec

elle et à dénoncer « CES JUIFS » aux Allemands etc, etc ... Marie Paquay ne perdit

pas son sang froid et lui répondit que, comme elle n'était pas venue la veille

nous chercher, nous étions repartis, désespérés, sans doute à Charleroi !!! C'est par ce premier contact, pourtant

difficile, avec cette triste réalité de la méchanceté de certaines gens, et

avec la prise de position des Paquay, que nous avons compris

que nous étions tombés chez des personnes formidables. Nous ne pensions plus

que cela pouvait exister, après ce que nous avions déjà entendu !!! On tint un conseil de famille. C'est

alors que Gus émit une idée : il proposa de contacter Monsieur Fernand Decoux,

un célibataire âgé de 42 ans (le même âge que ma mère), qu'il savait gaulliste

et anti-nazi convaincu, espérant obtenir de lui qu'il

nous héberge en attendant de trouver une solution... Nous y sommes restés plus

de deux ans, jusqu'à la libération. Le soir, en passant par l'arrière du

village, par le lieu-dit « le petit bois » qui menait discrètement à l'immense

propriété de F. Decoux, nous arrivâmes à notre futur lieu de séjour.

Villa de Fernand Decoux (Collection René Marchal) Des chambres pour tous, des cuisines à

profusion, salle de bain, nous ne connaissions pas un tel luxe, un parc

immense, un potager, un verger avec une centaine d'arbres fruitiers, et,

derrière ce verger, un terrain de foot, qui servait à l'équipe locale, dont Gus

faisait partie. Ce terrain, avec son entrée sur la grand' route de Hannut,

jouera son rôle dans la suite de l'histoire. A ce bien-être, il y avait, bien sûr,

des restrictions : Il nous fallait rester tous groupés au grenier pendant la

journée, car, pour ne pas alerter les nombreux visiteurs de F. Decoux, qui

avaient table et maison ouvertes aux jeunes du village qui entraient et sortaient

de ce lieu à longueur de journée, nous devions rester tapis dans la mansarde, jusqu'à

ce que la cloche de la porte d'entrée sonne trois fois. C'était pour nous le signal

convenu pour descendre nous relaxer et pour permettre aux mères de préparer les

repas pour le lendemain. Cette cloche servait aussi de mot de passe pour les Paquay, et principalement pour Gus, qui venait, chaque

jour, nous apporter ce qu'il pouvait nous trouver, grâce aux timbres de

ravitaillement que nous procurait Louisa, aidée par la résistance

carolorégienne. Et,

quand Gus venait nous voir, il faisait retentir cette cloche trois fois. F.

Decoux allait alors ouvrir en criant : « C'est toi, Gus ? » !!! Et ainsi, le temps passait. Nous jouions

aux cartes, à la belote, et ce, toute la journée, et nous lisions beaucoup car

F. Decoux avait une belle bibliothèque qui vint bien à point. Et le soir, quand

nous pouvions enfin descendre, F. Decoux et Gus nous apprenaient le whist ; ce

furent des parties inoubliables. Et la vie suivit son cours jusqu'au jour

du premier incident. Un soir, alors que nous étions tous au

rez-de-chaussée, que nous lisions ou jouions aux cartes, tout en écoutant la

radio, et que les femmes préparaient la tambouille du lendemain, on sonne « DRELIN

DRELIN DRELIN ». Monsieur

Decoux alla ouvrir en criant comme toujours : « C'est toi Gus ? ». Surprise !

Ce n'était pas lui, mais les instituteurs du village, Madame et Monsieur Tiriard !!! Et celui-ci s'écria : « Tiens, il n'y a que Gus

qui peut venir et sonner trois fois ? », tout en continuant sa marche vers l'intérieur

du bâtiment. Ils furent, tous deux, étonnés en nous voyant tous réunis autour

de la table au salon. Il fallut bien les mettre au courant de

la situation, tout en les conjurant de garder le silence sur notre existence

dans cette maison au sein du village, ce dont ils se doutaient bien car

certains indices de notre présence étaient évidents. Après ces révélations, et les premiers

moments de surprise de tous, le réflexe naturel des instituteurs fut de s'écrier

: « Mais alors ces gosses ne vont pas à l'école et ne suivent aucune

instruction scolaire ? » !!! Il est vrai que, suite à l'occupation

allemande, nous étions astreints à des règles très strictes : pas d'école pour

les enfants, couvre feu à 23 H, (et malheur à celui qui se faisait prendre

après l'heure indiquée), port de l'étoile jaune, interdiction de ceci, interdiction

de cela. Avec l'accord des parents, les Tiriard décidèrent donc de venir, chaque jour, nous donner

des cours particuliers, afin que nous ne prenions pas un trop grand retard dans

nos études. Histoire, géographie, calcul, et, bien sûr, le français, rien ne

fut laissé au hasard. L'avantage pour nous, c'est que, quand nous faisions des

fautes, il était impossible de nous mettre en retenue ou de nous punir; nous

l'étions déjà de par notre enfermement. La vie reprit son train-train quotidien.

Dans l'ordre : lever, toilette, déjeuner, lecture, devoirs pour les jeunes,

cartes pour les autres et aussi les travaux de jardinage, car, grâce aux

conseils éclairés de Jules Paquay, jardinier émérite,

qui nous enseigna les rudiments et petits trucs pour faire pousser fruits et

légumes, nous eûmes, sans doute, les plus beaux potager et verger des environs.

Il n'y avait pas une mauvaise herbe car nous, les gosses, étions réquisitionnés

pour les arracher. Il est vrai que nous en avions le temps. Nous nous occupions de notre élevage de

lapins, de poules ; nous avions une chèvre, « bèbètte

», un mouton. Nous avions donc des œufs ; de temps à autre, un bon plat de

lapin venait consolider le menu du dimanche et, avec le produit du potager, nous

n'étions pas trop à plaindre question nourriture. C'était un retour à la terre.

L'expérience ne fut pas négative. Quand un lapin mourait prématurément,

nous, les gosses, le mettions dans une boîte, et l'enterrions dans un coin du

jardin, avec une croix et une inscription ; « Ici gît Jeannot », où un autre

nom, au point que cela faillit nous causer des ennuis. Lors d'une visite des

Allemands, expliquée plus loin, ceux-ci, qui se demandaient de qui étaient ces

tombes, exigèrent des explications. Celles qu'ils reçurent les contentèrent et

les firent même sourire. CHAPITRE II LES AVATARS ET NOS RECREATIONS Pour nous distraire pendant la journée,

on avait installé un haut parleur qui nous transmettait la musique et les

nouvelles écoutées en bas par F. Decoux et/ou les gens qui étaient dans le

salon. Quand quelqu'un voulait couper la radio,

il lui était répondu par le maître de céans qui remettait le son : « Tu n'es

pas le seul à écouter !!! » à la grande incompréhension de l'interpellé. Le signal pour pouvoir descendre avait

été changé, après l'incident de la cloche. Pour nous donner le feu vert, F.

Decoux tournait les boutons des ondes plusieurs fois. Cela provoquait un

brouhaha pendant quelques secondes et nous savions que nous pouvions nous

pointer en bas. Jusqu'au jour où quelqu'un, ne trouvant

pas un programme à sa convenance, se mit à chercher et chercher encore autre

chose, ce qui provoqua le même effet que le signal : « Vous pouvez descendre ».

Mais comme cela avait été fait plus tôt que d'habitude, un seul de nous

descendit sur ses chaussettes, afin de vérifier si la voie était vraiment libre,

et, après avoir compris le quiproquo, on changea encore une fois de système. Ce

fut, dès lors, Pierre Courtoy qui eut la tâche de

venir nous libérer de notre claustration nécessaire à notre sécurité. Entre-temps, Lisa, Léon, son époux,

Hilda, la sœur de ce dernier, et mon frère Kiki étaient venus nous rejoindre,

car là où ils étaient cachés, le responsable avait été arrêté sur dénonciation

et l'endroit n'était plus sécurisé. Nous étions donc dix. Hilda Wyschnia et ma sœur Lisa avaient rejoint la résistance avec

Léon Wyschnia dès que nous fûmes dans la

clandestinité à Jauche. Ils firent partie du Front de l'Indépendance et furent

tous décorés de la Médaille de la Résistance. Qui était Pierre Courtoy

?

Pierre Courtoy (Collection famille Courtoy) Monsieur Fernand Decoux étant

célibataire et sans enfant, chose plus ou moins normale à cette époque, avait

accueilli chez lui Pierre Courtoy, l'aîné d'une

famille nombreuse de cinq enfants du village, et se chargeait de ses études. En

même temps, cela rompait sa solitude. La mère de Pierre, qui possédait deux

chèvres, venait les mettre en pâture dans le verger de F. Decoux, chaque matin

assez tôt. Un jour qu'elle était venue à une heure inhabituelle, elle tomba nez

à nez avec papa, qui se fit passer pour un ouvrier. Mais elle ne fut pas dupe.

Elle en parla à son fils, et c'est ainsi qu'une personne de plus fut mise dans

le secret !!! D'autres personnes du village durent se

demander aussi par quel phénomène, quand F. Decoux était en France où

résidaient sa mère et sa sœur, il y avait de la fumée qui s'échappait des

cheminées, car nous n'avions pas de cuisinière, ni à gaz ni électrique, et il

fallait bien faire du feu pour cuisiner et se chauffer en hiver. Cela était

visible de la grande rue du village et posait problème mais, vu la discrétion

des gens, cela ne prêta pas à conséquence. Même la gendarmerie, qui se trouvait

juste de l'autre côté de la rue, fut discrète et ferma les yeux sur ce qui

pouvait se passer chez nous. Au point qu'un jour Pierre Courtoy, qui travaillait comme aide-comptable dans le commerce

de grains de Monsieur Suys à Marilles,

fut accusé par celui-ci d'un vol commis avec un complice. Après confrontation à

notre domicile, le plaignant crut reconnaître le complice en la personne de

Léon, dit Kiki, et, comme celui-ci dormait avec Pierre Courtoy,

aucun des deux ne pouvait servir d'alibi à l'autre, les deux étant accusés. Le

Commandant de la Brigade de Gendarmerie faisant fonction, Monsieur Mathut, fit traîner les choses pour ne pas nous inquiéter

et c'est seulement après la libération que l'affaire fut éclaircie et que les

vrais coupables furent pris. Quelles auraient pu être les conséquences d'une

arrestation de Kiki si la gendarmerie avait été collaboratrice des nazis ? Avec le temps, sortant quand même au

village pour certains achats, et papa et Kiki travaillant chez Georges Decoux,

le frère de Fernand, qui possédait un grand atelier de constructions

métalliques, fil de fer, etc, et nous, les gosses,

jouant avec d'autres enfants du village, notre présence fut remarquée par

beaucoup d'autochtones. Tout le village sut que des étrangers, sans doute des

Juifs, avaient établi leur résidence à Jauche. Mais le secret continuait à être

bien gardé. La résistance locale aussi, bien sûr,

était au courant et cette unité de patriotes ne resta pas inactive. Un Jauchois, partisan des Allemands et portant uniforme SS,

fut retrouvé pendu dans un bois. Un autre sympathisant des teutons fut prévenu

de se tenir tranquille s'il ne voulait pas subir le même sort, ce qu'il fit.

Même notre logeuse ne se manifesta plus. Vu le calme qui régnait, on avait

presque oublié que c'était la guerre et que nous vivions dans la clandestinité. Le temps passait ainsi, plus ou moins

agréablement, malgré les vicissitudes de la guerre, les parents travaillant,

les enfants jouant et étudiant, et tout le village collaborait au bien-être des

gens cachés chez F. Decoux, « Les petits Juifs de chez Decoux », comme ils

disaient gentiment. Il y avait aussi les soirées

récréatives, où tous les soirs nous jouions aux cartes, c'est ainsi que l'on

apprit à jouer au whist et, une fois par quinzaine, des jeux collectifs, des prestations

plus ou moins humoristiques des uns et des autres, des sketches, etc ... et même des radio-crochets. Celui qui n'a pas vu et

entendu Hanschè Wyschnia

chanter en français ou vu et entendu Marie Paquay

chanter « Viva borna patates met saucisses » n'a

jamais rien vu de plus comique et savoureux à la fois, car cela se faisait,

juché sur une table au milieu du salon, entouré de tous les participants qui tapaient

dans les mains. Des jeux de devinettes, etc, ...

clôturaient ces soirées récréatives. Nous pouvions de cette manière mettre un

peu de baume sur notre cœur et sur nos plaies morales, car nous nous doutions

de ce qui se passait pour les autres Israélites du monde entier, qui, eux,

n'avaient pas notre chance d'être tombés dans un paradis comme Jauche. CHAPITRE III LE GANG DES GANTS NOIRS Comme indiqué ci-avant, il y avait les

soirées whist, et les joueurs avaient leurs boîtes de monnaies, car on jouait

pour de l'argent, des petites mises, mais cela nécessitait de la menue monnaie.

Chacun gardait son argent dans une boîte, et les boîtes étaient entreposées en

différents endroits. Un jour, le gang des gants noirs eut l'idée folle de

cacher une de ces boîtes, et ce fut fait. Une boîte, prise au hasard, fut cachée

et, à la place de son trésor, le propriétaire trouva un gant noir. Il faut

savoir que la sœur et la mère de F. Decoux, qui avaient habité la maison avant

de s'installer en France, avaient laissé des vêtements et accessoires à la

villa Decoux et, comme nous avions trouvé ces choses, nous avions pris le gant

noir comme symbole de notre gang. Quel ne fut pas notre plaisir, le lendemain,

en voyant la personne spoliée chercher son avoir !!! Tout le monde cherchait,

mais personne ne s'était imaginé que nous étions les membres du gang !!! Devant ce succès, nous décidâmes de

continuer et, en plus des boîtes de monnaies, d'autres choses disparurent. A

chaque fois, un gant noir fut laissé sur les lieux du méfait. Nous faisions les

innocents et nous participions aux recherches, en riant sous cape. Et comme il

fallait cacher certaines choses ailleurs que chez Decoux, notre complice,

Charles Paquay, qui n'était pas le dernier pour

trouver des objets à dérober et pour imaginer la manière de le faire, était la

personne toute trouvée pour faire sortir notre trésor de guerre. Hélas, tout à une fin. Un jour, en

mettant de l'ordre dans la remise où nous entreposions notre butin, on

découvrit le pot aux roses. Nous fûmes priés de rendre le produit de ces

larcins et nous écopâmes d'une bonne admonestation collective, bien corsée et

bien nette, qui nous enleva l'envie de recommencer… Pour passer le temps, vu la fin du gang

des gants noirs, nous trouvâmes un nouveau jeu. Avec les diverses panoplies

d'armes africaines, ramenées du Congo par F. Decoux : flèches, arcs,

coupe-coupe, etc ... nous avions pris possession de

l'immense grenier de la maison. Celui-ci avait été divisé en deux zones, deux

territoires, et nous nous battions avec ces armes très dangereuses, certaines

flèches pouvant encore être empoisonnées, sans penser au danger que nous

courions. Ce fut, à la longue, le bruit que nous faisions en poussant nos cris

de guerre qui donna l'alerte. Et les adultes nous imposèrent de faire la paix.

Cela se passait en période hivernale car, aux beaux jours, nous avions le parc,

les pelouses et le terrain de foot pour nos ébats pleins de vigueur juvénile.

Et c'est ainsi que le temps passait. En outre, comme de plus en plus de

personnes connaissaient notre présence au village, nous les gosses, nous y

allions beaucoup plus souvent, et par après, régulièrement, pour y jouer avec

d'autres jeunes de Jauche. C'est ainsi que nous fîmes la connaissance de celui

qui allait devenir le R.P. Boly, de Jean Jamart et de

sa sœur Anne-Marie, pour qui j'avais une affection particulière. Elle devint

mon premier amour secret, puis partagé, mais très platonique, notre jeunesse

n'étant pas celle d'aujourd'hui Quand nos regards se croisaient, cela nous

transportait très pudiquement au paradis. J'étais très ami avec son frère Jean,

qui, avec Charles Paquay, était aussi mon grand

complice, et ses parents me recevaient toujours avec plaisir quand c'était chez

eux que j'allais prendre mon quatre heures.

Jean Jamart (Collection Famille Tricot-Jamart)

Anne-Marie Jamart, dite Mimie (Collection Famille Tricot-Jamart) David Wyschnia,

lui, c'était Madeleine Mathut sa dulcinée secrète, la

sœur de Denise, l'amie de Pierre Courtoy. Ah

l'innocence de cette époque !!! Mais quels agréables souvenirs.

Denise Mathut. Veuve de l'ancien Bourgmestre Willy Ghenne (Collection Denise Mathut)

Madeleine Mathut (Collection Denise Mathut) Il y eut d'autres jeunes, bien sûr,

comme les autres Courtoy, Francis et Jacques, Charles

étant plus âgé allait plutôt vers mon frère Kiki, et les trois enfants de

Georges Decoux, Bernard, Annie et Pierrot ou encore Eugène Motte, au gabarit

très impressionnant, appelé par ses parents « Noss

petit Eugène », quel euphémisme, le fils du magasin Delhaize, etc... et nous faisions une belle

bande de joyeux lurons. Nous, les jeunes de la maison Decoux,

regardions, le dimanche, les matchs de football joués par l'équipe locale, dans

laquelle évoluaient notre ami Gus, le fils Lacroix, Pierre Courtoy,

les Renard, Drossart et compagnie, bref toute la jeunesse qui fréquentait la

maison Decoux. Nous regardions leurs efforts par les lucarnes du grenier, d'où

l'on pouvait voir des extraits de la rencontre, en se tordant le cou. Plus tard,

nous devînmes plus hardis et nous nous rendions alors au verger jouxtant notre parc,

là où il y avait une grotte artificielle couverte d'arbustes qui nous

protégeaient des regards indiscrets. Par après, nous allâmes carrément au

terrain qui se trouvait juste derrière le verger. Nous passions par une petite

porte, non utilisée d'habitude, qui se trouvait dans la clôture de la propriété

Decoux. Nous-mêmes jouions au foot, d'abord dans

le verger et, ensuite, sur le terrain même, lorsque les autres Jauchois surent qui nous étions et comprirent que la

population de leur village avait augmenté. Comme il n'y avait pas de vestiaires,

les équipes se changeaient chez Léon Drossart, marchand de vélos dans la Grand'

Rue non loin de chez nous, et qui avait participé comme coureur au tour de

France. Il s'occupait de l'équipe et surtout des ballons. Ceux-ci étaient

équipés d'une chambre à air et, quand ils crevaient, il fallait y mettre des « rustines

», comme nous disions alors, comme pour les pneus de vélos. De chez lui, donc

des vestiaires, l'équipe et les supporters, c'est à dire presque tout le

village, se rendaient au terrain tout proche à pied, comme en procession.

C'était la fête au village et la détente en ces moments troubles, et cela

procurait un peu de distraction, qui faisait oublier les contraintes de

l'époque. L'équipe locale jouait surtout contre

des adversaires des environs. Cela nous permit d'apprendre la géographie locale

en nous référant aux noms des villages des visiteurs. CHAPITRE IV LES GENS DU VILLAGE Les voitures ayant été réquisitionnées,

Monsieur Decoux, en échange d'un peu de viande, louait aux bouchers du village,

Messieurs Mélery, Motte et Doyen, ses anciens

garages, pour que ceux-ci puissent y exercer leur métier et y abattre des vaches

ou des porcs. Ces derniers grognaient et criaient énormément, ce qui provoquait

les hurlements et rires du Commandant de la Brigade de Gendarmerie, l'Adjudant -

Chef Mathut. La gendarmerie était installée juste de

l'autre côté de la rue et les cris du porc y parvenaient facilement, le trafic

routier étant très faible à cette époque.

Emile Mélery. Bourgmestre de Jauche de 1953 à 1964 (Collection Famille Mélery)

Fernand Motte (Collection Monique Motte) Le Commandant criait : « Encore raté !!!

», ce qui mettait de l'ambiance dans la propriété Decoux. Pour nous permettre d'améliorer l'ordinaire,

mon père, mon frère et moi aidions, dans la mesure de nos moyens et de nos

capacités, les bouchers dans leurs œuvres, c'est à dire que, le soir et le

matin avant l'abattage des vaches, nous faisions la traite car il fallait que

ces animaux ne soient pas pleins de lait. Cette traite nous procurait du lait avec

lequel nous faisions des fromages et même du beurre avec la crème selon un procédé

mis au point par papa lorsque nous avions évacué dans le sud de la France en 1940.

Nous remplissions de lait des bouteilles à large goulot et nous nous servions

de sièges rembourrés contre lesquels nous frappions ces bouteilles ; cela nous

servait de baratte et nous obtenions du très bon beurre. De plus, nous

recevions, pour notre travail, des abats : poumons, rates, pieds et autres

morceaux, avec lesquels maman faisait des pâtés, des terrines et autres mets

très succulents. Comme papa et Kiki travaillaient chez

Georges Decoux, nous avions un peu d'argent avec lequel nous pouvions payer les

marchandises, apportées par Gus Paquay le soir, grâce

aux timbres de ravitaillement que la cousine Louisa nous faisait parvenir via

la résistance de Charleroi. Celle-ci nous avait, par ailleurs, procuré de faux

papiers et, ainsi, nous recevions aussi ces fameux timbres indispensables pour

obtenir de la nourriture. Papa, étant de son métier d'origine

tapissier, réparait de vieux fauteuils, matelas et autres sièges pour des gens

du village et était payé en nature avec du blé que nous transformions en farine

car, dans les sous-sols de la maison, il y avait un petit moulin à grain et,

comble du bonheur, un grand four à pain... Nous devînmes donc boulangers !!! Et

cela nous permettait, pendant la période de la Pâque juive, de faire du pain

azyme (sans levure ni levain) et d'envoyer, par l'intermédiaire de la cousine Louisa,

à quelques personnes très pieuses, ce pain spécial pour cette fête primordiale dans

le Judaïsme. Grâce à nos parents, nous apprîmes à ne pas être égoïstes, et

c'est en respectant cette doctrine que nous recueillîmes d'autres personnes qui

devaient se cacher : Maurice Trygier dont les parents

et deux frères avaient été déportés, et qui se retrouvait seul. Il fut sauvé

par la cousine Louisa qui, lorsqu'elle narra à mon père ce sauvetage, lui

répondit « Qu'il vienne. S'il y en a pour dix, il y en aura bien pour onze ». Par après, la fille d'une amie de la

famille, Juliette Patachevitch, copine de mon frère et

de ma sœur, membre du même mouvement de Jeunesse Sioniste de Belgique « Le DROR

», signifiant « LIBERTÉ », et dont les parents furent également pris par les Allemands,

échoua, elle aussi, chez nous, toujours via Louisa et la Résistance dont Juliette

faisait partie comme courrier avec ma sœur et Hilda, mais cela je ne l'appris que

plus tard. Nous étions ainsi douze à la villa Decoux. Entrée, elle aussi, dans

la résistance au Front de l'Indépendance, Juliette fut arrêtée à Couillet et

déportée à Auschwitz, trois semaines avant notre libération, et de là à Dachau.

Elle retrouva la liberté en mai 1945 et reçut les médailles de Prisonnière

Politique et de la Résistance. Plus tard, arriva Bernard Toporek, cousin de Léon Wyscnia,

dont la mère était la sœur du père Toporek. Il était,

lui aussi, membre de la résistance. Il faisait partie du Mouvement National

Belge (M.N.B.) et collabora avec Léon Peeters à transporter des explosifs de

Namur à Jauche. Il disparaissait, certains jours ou nuits, prétextant diverses

occupations hors du village. Seul papa était au courant de ses escapades dangereuses,

mais utiles pour le pays. Il avait dû être opéré de l'appendicite et, suite à de

graves complications, devait être soigné très vigoureusement et il ne pouvait

l'être là où il se trouvait. Il fut soigné avec efficacité par le docteur Mottoulle et vint ainsi augmenter le nombre des gens cachés

chez Decoux. Nous passions à treize. Il fut, lui aussi, décoré de la médaille

de la Résistance. Vinrent encore grossir nos effectifs :

David Schiewitch, qui avait perdu son épouse avant

ces évènements, sa fille Fela et son fils Gaby, eux

aussi grâce à Louisa. Ils habitaient, comme nous, à la Grand' Rue à Charleroi

et étaient voisins de notre bouchère. Nous étions alors seize à Jauche. Fut encore reçue chez nous une dame

d'Anvers, Madame Kom, avec sa fille et son fils. Ils

restèrent un certain temps, qui dura quand même quelques mois, jusqu'à ce qu'on

trouve pour eux un endroit sûr. Nous étions donc dix-neuf. Stop ! Il n'en vint plus,

sauf pour des visites de quelques jours. Nous servions de transit pour certains

qui devaient rejoindre d'autres lieux, comme Max Burger, réfugié Autrichien, merveilleux

pianiste, qui agrémenta notre séjour de quelques beaux concerts, mais fut malheureusement

déporté. Il y eut aussi Max Ber, notre voisin de la Grand' Rue à Charleroi, qui

travaillait avec David Schiewitch, et dont l'épouse

venait d'être arrêtée et déportée par les Allemands. Plus tard, Lisa, Léon et Hilda

quittèrent le village pour se rapprocher des lieux où leurs activités de

résistants les appelaient. Ils gagnèrent Wépion, dans les environs de Namur. Entre-temps, Lisa, reine du tricot,

faisait des pulls pour des personnes des environs, par l'intermédiaire de la

famille Michotte. Hilda et ensuite Juliette

travaillèrent comme aide-ménagères chez le Baron Osterath

qui avait de nombreux enfants. Ces revenus supplémentaires aidaient à améliorer

l'ordinaire. Comme écrit plus avant dans ce récit, avec les dépouilles des

animaux abattus, nous faisions aussi une sorte de savon noir, qui, mélangé à

des produits de droguerie, fournissait même du savon de toilette : à la guerre

comme à la guerre. Il y avait aussi la famille de

Tirlemont, cousins des Paquay, poissonniers de leur

état, qui nous procuraient des harengs et divers autres poissons et, en revanche,

nous nous occupions de trier et de coller les timbres de ravitaillement qu'ils

recevaient de leurs clients : échange de bons procédés, mais qui nous aidait à

vivre encore un peu mieux en ce qui concerne la diversité dans la nourriture. Il ne faut pas oublier la générosité

d'autres personnes, les propriétaires du cinéma du village, la famille Burnick, qui faisait entrer gratuitement les enfants

cachés, et, en plus, offraient une crème glacée à l'entracte. Leurs voisins,

marchands de chaussures, qui voyant passer les gosses, appelaient papa en

disant : « Les pieds de ces enfants grandissent, voici d'autres souliers pour

eux » et cela, toujours gratuitement. Il y avait le merveilleux docteur Mottoulle, qui venait soigner les malades, et surtout maman,

sujette à de nombreux ennuis de santé en cette difficile période. Quand on lui

demandait combien on devait pour la consultation, il répondait : « Vous paierez

après la guerre », Avec les ordonnances, il fallait aller chercher les médicaments ; nous allions à

la pharmacie Mathot, et là, même refrain au moment de

régler la note : « Après la guerre ». Mais oui, des gens pareils ont

existés et beaucoup d'autres ; je les ai connus ; c'était à JAUCHE. Il y eut aussi l'épisode de la fancy-fair, dans la propriété du

Bourgmestre, le notaire Scheys, où nous, les enfants,

pouvions entrer gratuitement et profiter, sans payer, des jeux et autres objets

de divertissements. Sans oublier les délicieuses crèmes glacées de Marie Paquay, que nous pouvions aussi savourer à longueur de mois

d'été, car elle n'était pas avare de ces merveilles avec nous. Ce sont les

meilleures crèmes que j'ai pu manger tout au long de ma vie, non pas parce que

c'était en cette période difficile, mais simplement parce qu'elles étaient

vraiment un délice, résultat d'un savoir faire exceptionnel. Puis un jour, le drame survint. Nous

apprîmes, en effet, l'arrestation de notre amie Louisa, dénoncée par une

personne qui, poursuivie et arrêtée par les Allemands et voulant se sauver et

se dédouaner à leurs yeux, trahit la confiance qui avait été placée en elle.

Cette personne fut quand même déportée et ne revint pas. Il y avait une justice. Louisa fut enfermée à la gestapo,

torturée, brûlée avec des cigarettes. Il fallait réagir et sauver ce qui

pouvait l'être, en premier lieu les enfants. Par l'intermédiaire de Lisa et du

réseau de résistance où elle œuvrait, Maurice Trygier,

dit Raymond, et moi fûmes placés dans l'orphelinat St-Jean de Dieu à Salzinnes, et David fut engagé comme commis de salle à «

l'Hôtel - Restaurant de Paris », à Namur, en face de la gare. Nous sommes restés quelque mois en ce

lieu et, grâce aux sœurs et à l'aumônier, nous pûmes attendre des jours plus

rassurants en ce qui concernait notre sécurité. C'est à cette époque que nous

fîmes la connaissance de l'Abbé Joseph André, qui s'occupait de l'orphelinat

et, dans la région de Namur, aidait les personnes dans le besoin, et dans la

clandestinité. Nous lui consacrerons un chapitre, car ce saint homme le mérite bien. Quand l'amie Louisa put rentrer chez

elle, et qu'il n'y eut plus d'inquiétude à avoir, nous revînmes à Jauche,

Raymond et moi. David resta à Namur, car, entre-temps, ses parents avaient

rejoint cette région, pour être plus près de leurs trois enfants et des parents

Toporek, dont Madame Wyscnia

était la sœur et belle-sœur. En ce qui concerne le père Schmerel Wyscnia, une anecdote

mérite d'être contée, qui aurait pu tourner au tragique. Le pauvre souffrait

beaucoup d'un ulcère à l'estomac. Il avait des crises très graves et perdait

parfois du sang, et les moyens pour le soigner n'étaient évidemment pas, à

l'époque, ceux dont on dispose aujourd'hui, à un tel point que nous crûmes, un

jour, qu'il allait mourir. Nous décidâmes donc de creuser, dans le parc, une

tombe rudimentaire pour pouvoir l'enterrer, en cas de besoin. Heureusement, il

n'en fut rien. Soigné, toujours gratuitement, par le docteur Mottoulle, qui lui rendit de nombreuses visites, il se

remit lentement de cette crise... et nous pûmes reboucher ce qui devait servir

de sépulture provisoire. (Petite parenthèse sur notre travail de

terrassier) Ayant pris l’habitude de creuser, lors

de l'exécution de notre travail de fossoyeur –amateur, nous fîmes mieux et sous

la conduite éclairée de Bernard, nous nous mîmes à construire un abri, qui

devait nous servir en cas de bombardement allié. C'était pour nous l'occasion

de jouer, de nous détendre, et de plus, le travail au grand air ne pouvait que

nous faire du bien, dont nous profitions au maximum. Bernard, qui avait fait de

la boxe en Allemagne et par après à Charleroi, nous servait d'entraîneur et nous

faisait faire, tous les matins, de la gymnastique et des tours du parc pour

nous muscler. Nous ne déjeunions qu'après ces exercices. Merci Bernard pour ces

bons moments, et pour nous avoir donné le goût de l'effort. Donc, quand l'affaire Louisa se fut

calmée, nous pûmes rentrer, Maurice et moi, au bercail et la vie reprit un

cours plus ou moins normal. Nous