Maison du Souvenir

Maison du Souvenir

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Comment nous rendre visite

-

Comment nous rendre visite

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Le comité

-

Le comité

-

![]() Nos objectifs

-

Nos objectifs

-

![]() Articles

Articles

![]() Notre bibliothèque

-

Notre bibliothèque

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Photos

-

Photos

-

![]() Signer le Livre d'Or

-

Signer le Livre d'Or

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

|

Le retour de 10

prisonniers de guerre en gare de Schaerbeek, le mercredi 5 décembre 1945[1] Il fait encore nuit noire. En gare de Schaerbeek un long convoi s'ébranle. Y viennent d'en descendre, après les embrassades et les poignées de main aux Françaises, aux Français, comme eux considérés « suspects » et justiciables, des femmes et des hommes qui s'en étaient allés, volontaires, travailler outre-Rhin, qui s'étaient engagés à la Légion wallonne ou dans des organisations paramilitaires nazies, et qui s'étaient perdus dans les ruines du Reich et de leurs illusions en y cherchant en vain, angoissés par leur sort, un refuge, un asile. A quelques pas à peine, des soldats belges de l'armée de quarante, des prisonniers de guerre depuis soixante-six mois, sans doute les derniers à rentrer au pays. Ils reviennent de loin, des bords de la Baltique et des camps soviétiques. Ils sont dix

: › De cette sacrée guerre ils attendaient la fin depuis plus d'une année qu'ils l'avaient entrevue. Y croyaient-ils encore, à leur libération, en cette matinée de novembre '45 quand un des leurs, au hasard d'un coup d'il au travers des buées des vitres poussiéreuses, s'était écrié, s'en courant sur-le-champ comme un fou vers la porte : « Un officier français ! » ? Un officier français dans la cour du camp, parmi les allées et venues des gradés, des soldats russes et des Chleuhs prisonniers ! Tous ensemble, d'un coup, s'étaient précipités vers cette apparition qui tenait du miracle et soudain incarnait leur ultime espérance : un officier français qui parlait leur langage, qui savait l'existence de leur petit pays, la guerre de 40, qui comprendrait enfin ce qu'ils allaient lui dire, qui traiterait de pair avec les Soviétiques ! Quand ils avaient appris que l'heure avait sonné, ils étaient restés là, interdits, médusés. Ils n'avaient point osé crier leur joie, de peur qu'elle fût vaine une nouvelle fois, quand ils avaient senti sous leurs pieds, à Francfort-sur-l'Oder, démarrer le convoi qui les emportait vers l'ouest. ›

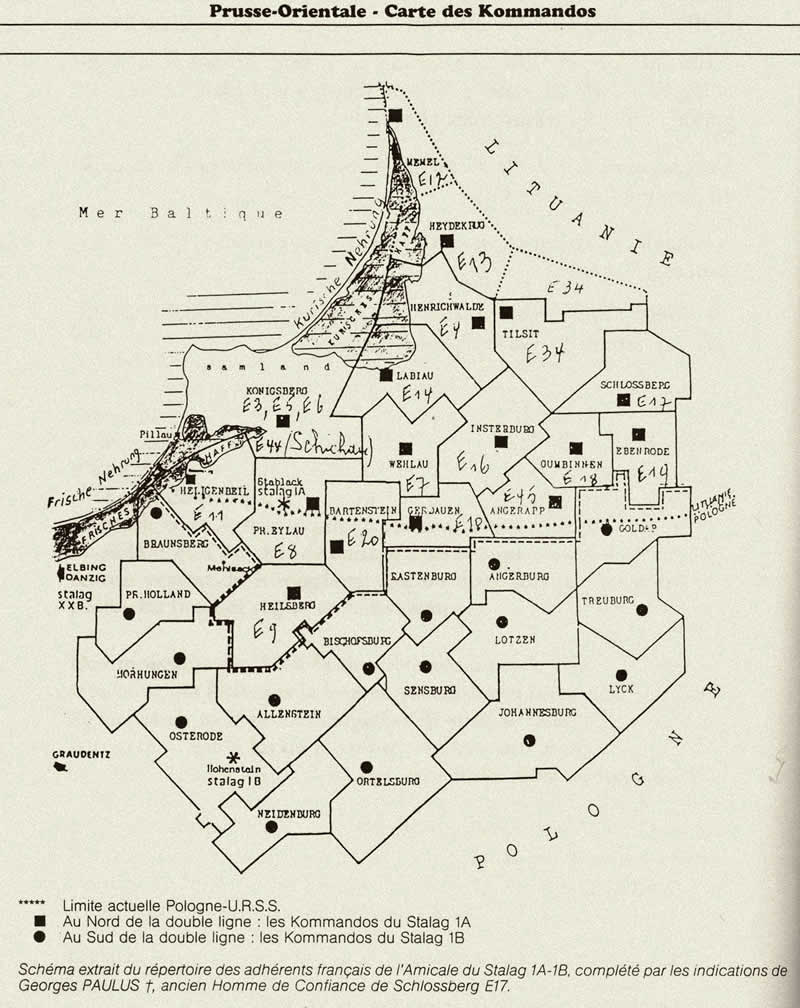

De l'interminable trajet qu'ils venaient d'accomplir ils ne gardaient ni lassitude, ni fatigue, ni dans l'esprit ni dans le corps. Dans le regard ni la détresse des martyrs ni la superbe des héros, ni la voix mâle des vainqueurs, ni la voix basse des vaincus. En route ils n'avaient point fêté dans une joie béate leur retour au pays. Ils laissaient derrière eux trop d'années de jeunesse en allées en fumée, trop dexpérience humaine ayant durci leur cur. Quand ils avaient compris, là-bas, que proche était la fin de leurs désespérances, il leur avait fallu se ressaisir d'abord, s'ébrouer, peu à peu redevenir eux-mêmes. Ils n'avaient plus notion du temps, ni du passé, ni du présent. Ils revenaient d'un autre monde, d'une autre guerre, d'autres batailles. Dans l'enfer de l'exode dans lequel ils avaient été jetés il y avait un an à peine, ils avaient côtoyé d'autres soldats perdus ne sachant où aller, ne sachant où se battre et pourtant prêts à tout dans la faune des fuyards, autochtones, étrangers, femmes, enfants, vieillards qui couraient vers l'ouest, vers les Américains. Où étaient les vainqueurs ? Où étaient les vaincus ? Ils l'avaient su enfin quand ils avaient marché, en reformant leurs rangs, sous la garde des Russes, vers d'autres barbelés, vers d'autres miradors où ils avaient connu d'autres individus, d'autres races, d'autres uniformes, d'autres promiscuités, d'autres vermines, d'autres ratas. Ils y avaient moisi dans une identité suspectée, mise en doute, incomprise, à longueur de journées, de semaines, de mois. Longtemps ils avaient cru ne jamais en sortir, abandonnés de tous. Lors des nombreux arrêts sur des voies secondaires ou des voies de garage ils s'étaient tenus cois en observant de loin le visage des gares, des trains, des voyageurs, civils et militaires. Après le secteur russe, en se ravitaillant aux postes de Croix-Rouge, il avait bien fallu qu'ils se rendissent compte qu'ils avaient perdu tous, en marge des chemins qu'ils avaient parcourus en mangeant leur pain noir, la saveur du café, du sucre, du pain blanc, qu'ils manquaient de manières, qu'ils étaient devenus gauches et maladroits et que les libertés qu'ils voyaient refleurir ci et là leur faisaient mal aux yeux, mal au cur. Le 1er décembre, au poste de Croix-Rouge en gare de Berlin, s'opérait le miracle. Enfilant pantalons et vestes de G.I. après avoir quitté leurs frusques disparates, ils avaient ressenti peu à peu ces uniformes neufs les dépouiller enfin de leur condition double de soldats prisonniers des Russes et des Chleuhs. Berlin, Dortmund, Duisburg, Maastricht, Hasselt, Aerschot, Malines et Schaerbeek. Il y étaient ! Ils recouvraient déjà leur propre identité. Ils allaient se souvenir même de leur matricule, même de leur régiment de 1940, devant le vieux cabot de scribe rengagé qui allait rédiger leur titre de congé provisoire dans un local minable de la place Agneessens. Allait les y conduire, en traversant la ville, un tramway anonyme, où allait les choquer la présence d'un gendarme sur la plate-forme avant, sur la plate-forme arrière. Si d'aucuns avaient eu leurs galons recousus, ces gamins de pandores eussent dû, devant eux, se mettre au garde-à-vous. Le jour s'était levé sur Bruxelles éveillée. Partout elle bruissait, libérée depuis quatorze mois déjà, à présent confiante, installée sans regrets apparents dans l'oubli du passé et lui tournant le dos. Eux étaient là, sans voix, au pied d'un nouveau monde, au seuil d'une autre vie. Il allait leur falloir s'y frayer un chemin. › Cinquante années après leur retour au pays il arrive parfois, aux anciens soldats belges de l'armée de '40 qui furent prisonniers et qui, malgré leur âge, ont gardé bonne vue, d'ouvrir un dictionnaire, un guide touristique, une carte routière, un atlas. Voire en s'armant d'un verre à fort grossissement, ils y cherchent, obstinés, quelque part en Allemagne, à l'est ou à l'ouest, un repère, une ville, un fleuve, un Kreis, un Land Souvent la réussite couronne leurs efforts mais ce n'est pas sans peine car leur vision des lieux date d'un demi-siècle. Les anciens du 1A se souviennent d'abord du nom du Stammlager où, parmi 23.000 soldats belges, en mai et juin '40, ils furent matriculés : Stablack. Stablack ... en Prusse-Orientale, près de Preussisch-Eylau, à l'est de Konigsberg, au centre d'un ancien polygone militaire de 50 kilomètres carrés, un vaste territoire couvert de forêts, de landes et de champs cultivés ... de 1939 à 1944 un camp de prisonniers de guerre situé à une demi-heure de marche de la gare où devaient transiter, outre 23.000 Belges, quelques 80.000 Français, 100.000 Soviétiques, 40.000 Polonais, 7.000 Britanniques et 12.000 Italiens. Sitôt la guerre finie, l'U.R.S.S. et la

Pologne se partagent la Prusse-Orientale. La Pologne, de surcroît, recouvre

l'autre Prusse, celle de Danzig. Aujourd'hui, Danzig se nomme Gdarisk, Konigsberg

Kaliningrad, Eylau Bagrationovsk.

En 1944, dès février, l'Armée Rouge passe à l'offensive sur le Dniepr et

le Dienstr, en juillet en Russie Blanche, aux Pays

Baltes et en Pologne où existent trois camps de prisonniers de guerre français

et belges : Graudenz, Rawaruska

et Kobjercyn, « dévoués tous trois - précise

Francis Arnbrière dans « Les Grandes vacances

» à séparer du bon grain des esprits dociles l'ivraie des mauvaises

têtes ».

Le 9 août 1944, prisonniers et gardiens évacuent Kobjercyn,

destination Sagan (Stalag VIII C),

Markt-Pongau (XVII C), Sandbostel (X B). A Varsovie, le peuple se soulève.

Poursuivant sans arrêt vers l'Oder, l'Armée Rouge déferle, se déploie et son aviation

bombarde Konigsberg. Au delà, plus à l'est, à la frontière

lettonne, à la lituanienne, une terreur panique s'empare des Allemands, des

Allemandes, des Prussiens, des Prussiennes. « Cott »

n'est plus avec eux. Il est avec « Yvan ». Dès la fin des moissons ils

préparent leurs bagages. Le Stammlager 1A et ses gros

Kommandos se tiennent sur leurs gardes, prêts à vider

les lieux. Surpris par l'avant-garde et les hordes de choc, primitives,

sauvages, des troupes soviétiques, nombreux sont les P.G. qui se retrouvent

seuls, en plein cur des combats, du carnage, sous les tirs d'artillerie et les

bombardements. Les autres vont se joindre à la faune des Chleuhs, des étrangers,

des soldats, des Nazis qui fuient l'Armée Rouge. ›

De l'exode de Pologne auquel il assista avant de quitter Kobjercyn, Francis Ambrière dit :

Si, dans les grandes lignes, voire en certains détails, l'exode de la Prusse-Orientale

ne fut point dissemblable, il survint pour beaucoup quand sévissait l'hiver, un

hiver rigoureux, comme tous les hivers le long de la Baltique, avec sa neige

épaisse, durcie par un gel persistant frisant les - 35, les - 40 degrés, et par

un vent du nord debout, glacial, coupant, tourbillonnant.

Courir pareils chemins après avoir quitté leur sol, leurs terres, leurs

biens en les abandonnant à des envahisseurs, pesait plus lourdement et plus

cruellement sur les Allemands de l'Est que sur ceux de Pologne qui n'étaient

pas chez eux.

S'ajoutaient à leurs maux, physiques et moraux, l'incertitude du sort et

la frayeur panique d'avoir affaire aux Russes. Se refusant à croire ou à se

souvenir des écarts de conduite, des exactions, des crimes de leurs propres

soldats quand ils avaient été vainqueurs sur tous les fronts de l'empire de

Staline, les fuyards allemands tremblaient de tous leurs membres lorsque

quelque quidam, rescapé par hasard, qui les avait rejoints, leur faisait le

récit de ce qu'il avait vu, ouï dire ou vécu.

On savait l'Armée Rouge devenue invincible, ivre de représailles. Au fil

de ses exploits l'on sut que ses soldats, sacrifiés ou pas, qui montaient à

l'assaut, étaient les dignes fils des plus vieilles peuplades de l'immense

Russie, sauvages, primitives, les plus pauvres aussi mais les plus combatives.

A l'ouest on savait les Alliés prêts à franchir le Rhin. On n'osait plus lever

la tête vers le ciel. A jamais en avaient disparu les ailes à croix gammée.

Dans le froid sibérien, les colonnes de fuyards ne trouvèrent en route

que des villages morts, des fermes sans bétail, sans valets, sans Bauer, ouvertes

à tous les vents et à tous les pillards, que des ruines fumantes, des chariots

sur le flanc, que des abris précaires, sans toit, sans lumière, sans feu,

crasseux, sordides.

Lorsque, devant leurs yeux, les voies d'eau devenues des barrières de

glace brillèrent dans la nuit, arrêtant leurs élans, ils marchèrent quand même,

sans oser regarder la béance des trous rappelant que la mort était là, certaine,

irrémédiable, à l'affût d'un faux pas.

Quand s'épuisèrent les vivres tarirent avec elles leurs forces, leur courage.

Ils n'eurent plus au cur qu'une seule espérance : que la guerre prît fin, dans

la résignation cruelle de remettre leur sort entre les mains de Dieu, de

Staline, de leurs saints, en priant pour leur âme ... et la vertu des mères,

des filles et des nonnes.

Dans la même pagaille et les mêmes tourments qui malmenaient leur corps,

les prisonniers de guerre vivaient au jour le jour, stoïques, résolus et

contraints à vendre chèrement leur vie. Que leur importait le calvaire ! Il

devait les mener au bout du long tunnel dont ils entrevoyaient la première

lueur. Au hasard des rencontres, dans les rassemblements des haltes de fortune

sans sommeil et sans pain, les nouvelles du jour les firent réfléchir sur la précarité

de leur identité et la loi du destin. Un grand nombre d'entre eux avaient été

fauchés par le feu des canons, des armes automatiques, des attaques aériennes,

perdus qu'ils s'étaient subitement trouvés en plein cur des combats. Et l'on

citait des noms, de Français et de Belges, côtoyés quelque part puisque du même

camp, de kommandos connus, des mêmes mutations.

Impuissants et sans armes ils serrèrent les poings quand ils surent d'autres

noms victimes des humeurs barbares et bestiales de Nazis, de S.S. qui brûlaient

leurs vaisseaux ou d' « Yvan » ivres morts tirant à l'aveuglette, tuant

n'importe qui. Leur uniforme kaki, leur plaque matricule, leur bonnet de

police, leurs galons recousus ne voulaient plus rien dire ! Ils s'en rendirent

compte lorsque les premiers Russes leur firent lever les bras, arrachèrent leurs

montres, volèrent leurs couteaux, éventrèrent leurs sacs d'un coup de

baïonnette en quête de tabac, de chocolat, d'alcool.

Le sort de la plupart des prisonniers de guerre français et belges du Stammlager 1A deviendra le jouet des seuls faits du hasard :

le coup de tête d'un fou rassasié de carnage qui, les voyant ensemble et ne

sachant qu'en faire, les conduit vers l'arrière devant un officier parlant un

peu l'allemand, l'anglais ou le français (un sur mille ? sur cinq mille ?) ...

l'inspiration divine d'un titi gouailleur, son trait d'esprit lancé comme un

défi : « de Gaulle ! » et la farce est jouée ... l'attitude irritée

d'un jeune « Yvan » furieux devant cet amalgame d'uniformes suspects, pour lui

tous ennemis, qui les fait creuser là, inutilement sans doute, des trous et des

tranchées ...

Aux mains d'une Armée Rouge qui a d'autres soucis que de s'occuper d'eux,

les prisonniers de guerre du Stammlager 1A se retrouvent

à Lublin, à Moscou, à Odessa, en Lituanie, en Lettonie.

A Odessa, le 1er mai, ils obtiennent audience près de Madame Churchill

visitant les Anglais. Ils rejoindront la France et la Belgique après quatorze

jours de train et de bateau via Constantinople et Marseille.

Parti de Gumbinnen, un autre détachement fera le même trajet, mais en

vingt-quatre jours.

Une trentaine de Français, une quinzaine de Belges verront avec stupeur

les portes du Stammlager de Stablack

s'ouvrir et se fermer à nouveau, les laissant là, mêlés aux soldats Chleuhs,

aux S.S., à ceux de l'organisation Todt, aux légionnaires de l'anticommunisme. Stablack !

Ils vont y vivre encore, là et parfois ailleurs, la dure vie des camps, des

appels, des corvées en compagnie des Chleuhs. On les regroupera, mais pour

d'autres corvées, même pour la mission d'escorter les Allemands, le fusil à

l'épaule, et de monter la garde aux dépôts militaires.

Sans colis, sans Croix-Rouge, sans nouvelles des leurs, sans leur identité

qui paraît compromise, ils devront subsister, sauver leur peau, attendre ... Il

leur sera permis de faire de beaux rêves.

1800 kilomètres ? En rêve on y est vite au pays de Belgique ! Ils n'y seront enfin, en gare de

Schaerbeek, qu'un des premiers matins du dernier mois de l'an 1945. ›

Grâce à son cousin Roche, Jules de son prénom, Jauchelettois

d'origine, instructeur au dépôt annexe de Schaerbeek qui scrutait chaque matin

l'heure des arrivées des trains venant d'Allemagne et la liste des rapatriés,

suspects ou non, qu'ils transportaient, la mère de Camille Jacquet, qui

habitait Bruxelles, avait su le retour de son fils prisonnier. Elle en avait

fait part à une vieille amie demeurant à Jodoigne, sage-femme de renom, prête à

rendre service en toutes circonstances.

Patriote, stoïque, vaillante, infatigable, Julia Gaignage

avait, toute la guerre durant, en l'absence des médecins, pratiqué nuit et jour

son art, son expérience. Elle courait partout, la ville, les villages, à pied, à

bicyclette, à vélo à moteur, même en automobile, en dépit du danger et de ses

accointances avec la Résistance.

Aujourd'hui, toujours aussi vaillante, toujours aussi sensible aux souffrances

d'autrui, l'âme forte toujours, vieillie un peu, quand même, elle se résignait,

toujours aussi stoïque, à son double malheur, la perte de son fils et celle de

son mari, le premier disparu, le second fusillé dans les camps de la mort.

C' est de sa vieille voiture, au volant de laquelle Jules Lurquin a pris place, que Camille Jacquet descendra à Huppaye, après avoir été reconduire chez lui, à Noduwez, son compagnon de route, de même rang, de même

arme, Louis Benne. Depuis le 26 août 1939, les hasards de

la guerre les avaient réunis, pendant 75 mois, sur les mêmes chemins. ›

Engagé au sortir de l'Ecole Moyenne de Jodoigne, à l'âge de 17 ans, Louis

Benne quitte son village natal de Noduwez en

septembre 1937 pour revêtir l'uniforme kaki aux insignes des Troupes de

Transmission. Deux années plus tard, le 26 août 1939, le sergent de réserve, classe

'36, rappelé sous les armes, Camille Jacquet, de Huppaye,

rejoint son unité. Il y trouve un pays d'active de même grade quoique quatre

ans plus jeune.

Malgré leurs fonctions différentes Louis est radio, Camille télégraphiste

, ils vont vivre quasi l'un près de l'autre la mobilisation dans les mêmes

cantonnements, les mêmes mouvements de troupes et les même alertes, la même

litanie des travaux et des jours. Ils y vivent la guerre. Ils se retrouvent

ensemble, dans les mêmes colonnes de soldats prisonniers qui marchent en

désordre vers le polygone d'artillerie de Brasschaat.

De Brasschaat ils font route comme ce fut le cas pour beaucoup de P.G.

vers le nord. Les y attendent, vides et non couverts, des wagons à bestiaux.

A Meppen, en Allemagne, c'est le camp de triage d'où

partent les convois vers d'autres camps encore, d'immatriculation. Le leur est

aux confins du pays, vers le nord et vers l'est, en Prusse-Orientale : Berlin, Frankfurt

an der Oder, la frontière polonaise, lettone, lituanienne, Konigsberg,

port de pêche, la Baltique, Stablack, Stalag 1A. Ils

n'y moisissent pas. Les moissons sont en cours.

Ils sont dix désignés pour le même Kommando, pour

le même employeur. Dix ! Les grandes exploitations agricoles du coin couvrent en

général des centaines d'hectares de terres de culture, de pâturage, de forêts,

de tourbières. Toutes elles possèdent un cheptel important, quantité de

machines, d'attelages divers et de traîneaux conçus pour de rudes hivers de

neige dure et haute et de gelées profondes où les jours de travaux au-dehors

sont comptés et très courts. Sont-elles devenues, avec le IIIème Reich,

propriété d'Etat ? Une vieille douairière de caste nobiliaire semble régir encore

le domaine qui fut sien où les dix soldats belges arrivés de Stablack vont devoir se plier à ses ordres et caprices, à

ceux d'un intendant et d'un chef de culture sous la supervision d'un officier teuton

venant de Kônigsberg une ou deux fois par an pour

inspecter les lieux et régler certains comptes.

Des moissons de '40 à la dernière semaine de l'année 1944, ce sera pour

ces hommes la longue succession d'interminables jours de tâches de tout genre

auxquelles ils vont se faire. C'est la loi de la guerre. C'est la loi du plus

fort. On les traite durement mais en hommes. On les loge à deux pas, ensemble,

dans un logis décent, suffisamment commode. L'ordinaire, peu varié, satisfait à

leur faim. Dès les premiers colis de la Croix-Rouge, ils l'amélioreront. Ils

s'en contenteront bien avant le 6 juin, quand le réseau ferroviaire du Reich

deviendra perturbé par le débarquement des troupes alliées sur les côtes

normandes.

C'est là, après Noël 1944, que le bruit du canon va résonner au loin.

C'est là que Louis Benne et Camille Jacquet vont boucler leur barda et

jeter sac au dos quelques heures plus tard, à la hâte.

La route sera longue et semée d'embûches, interminablement ... Hausen Thaurogen (Lituanie) Schaulen Kônigsberg Frankfurt an der Oder Berlin ...

Laventure russe ? Dix mois encore de guerre, de camps, de barbelés, de

deuils, de gifles à leur honneur, à leur identité, et d'espérances mortes

ressuscitées sans cesse !

Laventure russe ? Ecole de survie, de courage surhumain, de défis au

destin ? Calvaire ? Enfer ?

A chacun qui en fut et en sortit vivant, l'un des leurs lui dira, des années

plus tard : Ecoute !

après avoir passé ce que l'on a passé, le reste de la vie, quest-ce encore ?...

une sorte de rabiot .,... Marcel Meykens

Les Clés du Trésor Ceux du 1A 1988. [1] Tiré de louvrage de Fernand Gilles : 1945 (il y a 50 ans) : KG (Kriegsgefangener / Prisonnier de guerre) LA FIN DUN SYMBOLE |

© Maison du Souvenir. Tout droit réservé. ©