Maison du Souvenir

Maison du Souvenir

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Comment nous rendre visite

-

Comment nous rendre visite

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Le comité

-

Le comité

-

![]() Nos objectifs

-

Nos objectifs

-

![]() Articles

Articles

![]() Notre bibliothèque

-

Notre bibliothèque

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Photos

-

Photos

-

![]() Signer le Livre d'Or

-

Signer le Livre d'Or

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

|

Jean-Pierre WATHELET Récit Historique HISTOIRES VECUES DANS

LA PERIPHERIE DE BASTOGNE

L’auteur, devant le monument du Général Mas Auliffe, à Bastogne CHAPITRE 1 RETROSPECTIVE

DE LA VIE. LA

DECLARATION DE GUERRE - MON

ENTREE DANS LA RESISTANCE ARDENNAISE 1939. Je suis à l'avant-dernière année de mes études. J'ai suivi tout à la fois des cours à l'Athénée et certains soirs, j'apprends un métier et suis des cours de dessin industriel. Pendant ce temps-là, l'Allemagne venait d'envahir la Pologne. La France et l'Angleterre viennent de déclarer la guerre au Reich et il ne faudra pas longtemps pour que nous aussi, nous entrions dans la danse. Mai 40. Je viens tout juste d'avoir 16 ans. Depuis l'aube, les forces allemandes ont envahi le pays. Sur les murs de la ville, des avis annoncent la nouvelle obligation pour les hommes de 16 à 45 ans de rejoindre les rangs : c'est la mobilisation générale. La radio ne cesse de donner les avis gouvernementaux, les nouvelles du front, sur les routes des milliers de réfugiés ... Ce matin-là, mon père, métallurgiste de métier, ne s'est pas rendu à l'usine de la banlieue liégeoise où il travaille. Dans le voisinage, on se demande quelle décision prendre : que faire en pareille circonstance ? On entend le canon de plus en plus distinctement. Mon père décide : il faut fuir au plus vite afin de trouver des cieux plus cléments. J'ai 16 ans, suis mobilisable mais je ne sais où me rendre, dans quelle caserne, car j'ai bien l'intention de servir mon pays. Nous voilà sur les routes, comme beaucoup d'autres, avec quelques bagages. Le soleil chauffe, on est en plein après-midi, direction : la France. Le soir, on loge ici et là, une fois dans une grange, voire dans une usine, rarement dans une habitation. Et cela va durer jusqu'au jour où nous rencontrerons une patrouille allemande qui nous fera faire demi-tour. La Croix Gammée flotte sur les édifices publics. A quoi bon continuer ? Et c'est le retour. C'est ainsi que l'on reviendra, en fin de compte, à notre point de départ et ce sera le début d'une nouvelle existence. Les circonstances ont obligé mon père à abandonner définitivement son métier de métallo. Quant à moi, il n'est plus question de continuer mes études. Néanmoins, j'avais pu passer mes examens lors du retour de notre exode, ce qui me permit d'avoir mes diplômes : l'un avec la mention "très bien", l'autre avec "grande satisfaction". Et en plus, la capacité d'exercer mon métier de chausseur-cordonnier. Mais à quoi cela pourrait-il bien servir, les Allemands occupant à présent tout le pays. Enfin, l'avenir nous le dira. La France, notre alliée, vient, à son tour, être envahie. D'autre part, les cartes de ravitaillement font leur apparition. Les marchandises de première nécessité avaient disparu comme par enchantement de la devanture des magasins. Les gens commençaient à faire file pour leur pitance quotidienne et la plupart du temps, nous rentrions bredouilles. Il y avait bien sûr le marché noir, mais les prix en étaient inabordables, surtout pour des gens modestes que nous étions. C'est alors que mon père se rappela qu'il avait quelques parents en Ardenne. Et puis, n'est-il pas un Ardennais de pur sang ? Aussi jugea-t-il bon d'écrire à un de ses cousins de là-bas afin de lui demander s'il ne pourrait pas lui trouver un logement pour la durée de la guerre. La réponse vient rapidement. Elle était positive : le cousin avait trouvé ce qui pourrait nous convenir, du moins provisoirement. Voilà pourquoi, malgré les pleurs de ma brave mère, qui ne savait que penser et ne savait quel allait être désormais notre destin, nous sommes arrivés tous trois, un jour d'octobre 1940, par une journée de brouillard, là-bas, au bout du monde, en Ardenne, dans un petit village perdu à 10 km de Bastogne.

L’auteur et ses parents vers 1938 Le village se composait de quelques fermes, d'un petit commerce et enfin, de cette maison, que nous allions à présent occuper. Ici va commencer notre nouvelle vie. Après notre installation, qui se fit tant bien que mal, nous avions placer plus ou moins notre pauvre mobilier, que nous avions fait venir. Notre nouvelle habitation se trouve au centre du village. Dans cette maison, une antiquité, on y

entre, grâce à une clef mesurant au moins 25 cm, par une porte tout en chêne,

d'une épaisseur de 20 cm !!! Au-dessus de cette porte, sur le mur, une date

presque illisible : 17.. Pas croyable !!! A gauche, une fenêtre, pas très grande, qui, par sa position, vous fait constater une épaisseur de mur d'un mètre. A droite, une autre porte. Pour y accéder, il faut descendre deux marches, vous l'ouvrez et vous êtes dans la cave voûtée de pierres pointues, très basse. Vous risquiez à tout moment de vous blesser le crâne si vous vous releviez sans faire attention. A côté de cette porte, un escalier de bois qui vous conduit à deux petites mansardes avec, pour tout éclairage, deux petites fenêtres. Trois grandes poutrelles faites carrément de troncs d'arbres, soutiennent une toiture de tuiles noires très épaisses. Redescendons. Nous revoici à nouveau

dans la pièce face à la porte d'entrée. Une autre porte vous conduit cette fois

à une grande pièce, dotée d'une seule fenêtre, où nous y installerons notre

mobilier. Voilà où nous allons séjourner, mon père, ma mère et moi, pendant les années de guerre et où bien des événements, parfois tragiques, parfois comiques, vont se dérouler. Dehors, en prolongement de l'habitation proprement dite, se trouve un fournil, où ma mère cuira le pain et où je rangerai les outils de jardinage. Au centre, une grande marmite servira à cuire l'alimentation du petit bétail que nous allons acquérir ; au-dessus de nous, un emplacement où nous entreposerons foin, grains, etc.... Dehors, juste à côté, une étable, une petite écurie et enfin, une prairie avec trois arbres fruitiers et un étang. Si j'ai décrit cette habitation dans les moindres détails, c'est que celle-ci sera le théâtre de bien des événements. Nous nous sommes installés tant bien que mal dans notre nouvelle demeure. Mon père, ce brave homme, depuis sa décision de quitter la ville pour cette lointaine région, à l'époque, s'était dit que cela serait plus sûr pour moi, un village perdu d'une centaine d'habitants, ignoré de beaucoup, loin des communications et puis, avec la famille, on aurait plus de chance de trouver la nourriture quotidienne. On pourrait élever un petit bétail, cultiver un bout de terre. Les fermiers viendraient vous chercher pour rentrer les récoltes ou encore battre le grain. C'est ainsi que tout s'est passé comme

prévu, le village n'était pas très grand. Lorsque mon père était demandé pour

un travail, la journée terminée, il demandait comme salaire du pain, du beurre

ou encore du grain ou des pommes de terre. Quant à moi, après qu'un ancien

chausseur d'un village voisin décida de cesser son commerce, je repris tout son

outillage, cuir et empeigne, tout ce qu'il avait, et je m'installais

cordonnier-chausseur au centre du village. Bientôt, j'eus ma petite clientèle

et cela me permit d'aider mes parents financièrement. L'affaire prit de

l'extension. Je me suis mis à réparer les harnachements des chevaux, parfois un

fauteuil, et bien sûr, les chaussures. J'en vendis aussi, bref, j'avais mon

petit commerce. C'est en 1942 que je suis rentré dans la

milice des Soldats sans uniforme. Comment cela s'est-il passé ? Depuis la déclaration de guerre, les distractions étaient devenues plutôt rares. En plus de cela, les Allemands faisaient à présent des rafles dans les lieux publics, la main-d’œuvre commençait à manquer chez eux aussi, celui qui se faisait prendre par eux était bon, la plupart du temps, pour le travail obligatoire en Allemagne. Ce soir-là, comme d'habitude, j'allais passer la soirée, comme on dit là-bas dans notre bonne vieille Ardenne, dans une ferme comme beaucoup d'autres, avec l'avantage qu'elle se trouvait très proche de notre habitation. A l'époque, je venais tout juste d'avoir 18 ans, le bel âge où on aime de voir les filles. C'était pour moi l'idéal, puisqu'il y en avait deux !!! Même si on se trouve en temps de guerre, ça vous fait chaud au cœur !!! Je viens d'entrer chez eux. Comme de coutume, on me reçoit à bras ouverts. Immédiatement, le père me présente une chaise, on parle de la journée, des événements, de ce que la radio a annoncé le matin-même, devant une tasse de café mais offerte avec une tartine bien beurrée, de quoi me régaler; ensuite, nous fîmes une partie de carte avec Fernand et Cyril. A force de se fréquenter, on avait appris, dans cette famille, à connaître mes aspirations patriotiques et mes idées antipathiques pour l'occupant. Il était tard et déjà, les filles étaient parties se coucher, ainsi que le père et la mère. Cette femme, aussi brave que son mari, était toujours prête à donner à celui qui était dans le besoin, et Dieu sait s'il y en avait ! Plus d'une fois, j'eus recours à elle et toujours, elle m'a aidé quelles que furent les circonstances et les ennuis que cela aurait pu lui occasionner. Resté seul avec les fils, ceux-ci me questionnèrent sur ceci, sur cela et de fil en aiguille, on en vint au fait : "aimerais-tu faire partie d'un réseau de résistance ?" Il faut ici que j'ajoute que Cyril et Fernand avaient fait leur enquête à mon sujet. Cyril était chef de section, il en avait fait part au commandement supérieur qui fit son enquête personnelle et discrète, et tout fut en ma faveur. Surpris de ce que l'on venait de me dire, j'acceptai immédiatement sans conditions. Cyril, qui allait devenir mon chef de réseau, pris un vieux crucifix se trouvant sur la cheminée, ainsi qu'une vieille bible et dit ceci : (ça vaut bien une petite cérémonie) "maintenant, répète après moi : je jure de servir fidèlement l'armée clandestine, mon pays et mon roi, jusqu'à la victoire finale". Je répétai cette phrase et jurai fidélité à toute l'organisation. Voilà, dit Cyril devant Armand et Fernand qui servaient de témoins, tu es un des nôtres et pas un mot de tout ceci à personne, pas même à tes parents. Dans quelques jours, tu signeras ton engagement et tu auras droit à ton brassard. J'en fis la promesse, fier de la confiance que l'on venait de me témoigner. Tous trois me serrèrent la main, il était maintenant près de minuit et je souhaitai le bonsoir. C'est ainsi qu'allait commencer ma vie de soldat sans uniforme, ma vie de joies, de peines, d'espérance surtout. CHAPITRE II UN GRAND

PATRIOTE Depuis un bout de temps, je fais partie de la résistance du Groupement de Nassogne. Je suis une nouvelle fois de service ; cette fois, je suis envoyé chez un curé de campagne d'un village pas très loin du nôtre à propos d'un colis à expédier à un prisonnier en Allemagne. Il s'agissait de savoir comment expédier ce colis pour qu'il arrive à son destinataire, car il était certain qu'à l'arrivée, les Allemands fouilleraient le paquet. Il fallait essayer que tout arrive, ou tout au moins à peu près tout. Voici comment cela s'est passé. Me voici devant la porte du presbytère, j'allais donc être en présence de ce curé que je ne connaissais pas ou très peu. Je sonne deux fois, une dame âgée apparaît devant moi et me conduit dans une pièce. On aurait pu dire qu'elle pouvait servir de salle d'attente aussi bien que de salon vu la grande bibliothèque qui s'y trouvait, ainsi qu'un guéridon en chêne massif. Sur une cheminée en marbre noir , une statue de Saint Joseph ; plus loin, une Vierge Marie fraîchement peinte. "Que voulez-vous mon ami, en quoi puis-je vous être utile ?" D'un bond, je me retourne, n'ayant rien entendu ni de l'ouverture d'une porte donnant accès à une autre pièce, pas plus que les pas de mon interlocuteur ! Je me trouve devant un homme grand, mince, d'une soixantaine d'années probablement, dont le caractère souligne la bonté mais dans le regard, il y a le reflet d'énergie et de décision prompte et rapide. C'est l'homme à se faire aimer et respecter tout à la fois. C'est lui le curé de R., j'en avait vaguement entendu parler comme étant un ancien aumônier des Chasseurs Ardennais. C'est tout ce que je savais de lui. "Asseyez-vous" dit-il en me présentant un siège tandis que lui-même prenait place dans un fauteuil face à un petit bureau que je n'avais même pas aperçu à mon arrivée et qui se trouvait un peu en retrait des autres meubles de la pièce. J'explique le but de ma visite tandis qu'immobile, il m'écoute en silence, tournant parfois la tête vers la fenêtre. Sans bouger de place , il pouvait apercevoir ce qui se passait à l'extérieur, dans la rue. Il me demande si je fumais. Je réponds par la négative et, prenant sa tabatière et bourrant une jolie pipe en écume, il se lève, me questionnant sans relâche. Il voulait savoir qui j'étais, d'où je venais, que faisaient mes parents, etc. Il se dirige vers une fenêtre qui donnait cette fois sur une cour et un jardin. Tout en allumant sa pipe, il se met à regarder longuement à l'extérieur (c'est du moins ce qu'il me semblait) car avec l'air de rien, il regardait dans une glace qui lui permettait de surveiller mes faits et gestes. Cela, je devais le comprendre par la suite. Se retournant, il me dit, d'une voix

très claire qui ne pouvait admettre aucune réplique : "si vous êtes venu pour

m'espionner, vous perdez votre temps ; si vous faites quoi que ce soit contre

nous, vous le payerez immédiatement". Je veux répondre mais l'occasion ne

m'en est pas donnée que déjà, il passe à un autre sujet : celui du colis

précisément. "Je m'en occuperai personnellement. Dites à vos amis que je

leur donnerai une réponse d'ici vingt-quatre heures. C'est ainsi que durant la guerre, il sauva la vie à treize aviateurs alliés. Bien des gens de sa paroisse, et d'autres, furent sauvés par lui en maintes circonstances. Bien des jeunes gens prirent le chemin du maquis au lieu du travail obligatoire après l'avoir consulté. Des ennemis, des traitres, il y en avait même dans sa paroisse, mais il ne craignait personne. C'était plutôt le contraire qui se produisait : c'était de lui qu'on avait peur et personne n'osait bouger, il faisait l'admiration de tous, c'était l'être le plus extraordinaire qu'il me fut de rencontrer. C'est en hommage à ce grand résistant

que je vais vous raconter deux histoires dont je fus le témoin. Ce fait se passe peu de temps après notre entrevue. Ce jour-là, ma mission consistait à contacter plusieurs résistants afin de les informer sur certains faits et gestes de l'ennemi qui se trouvait sur les ponts-barrages et autres fortifications militaires. Je partis donc de chez moi de bonne heure et me rendit chez le curé, qui me remit, après de fortes recommandations de prudence, documents et informations que je devais, comme vous l'avez déjà compris, retransmettre à d'autres résistants qui devaient, le moment venu, mettre ces ordres à exécution. Il s'agissait ici d'un groupe "sabotage". L'été et les beaux jours étaient

revenus. Un vent doux du sud-est venait me caresser le visage. Je faisais mes

déplacements en vélo, ce dernier m'ayant été donné en cadeau par notre brave

curé. C'était vraiment une promenade pour moi, cette mission. La campagne était

belle en cette saison, les blés magnifiques et bien jaunes, la moisson était

proche. Deux jours après ce petit incident, je

devais le revoir. Je lui rendis compte de ma dernière mission, j'en fus félicité,

il me déclara que tout s'était déroulé selon le plan prévu, l'action avait

pleinement réussi. On parla de choses et d'autres, ensuite on en vint à nouveau

aux choses sérieuses. Il me dit que je devais me méfier davantage, que j'avais

tendance à trop parler et qu'il faisait la même remarque à mon chef de section.

Après avoir bourré sa pipe, comme c'était son habitude quand il avait quelque

chose de très important à dire, il continua : "Oui mon ami, vous ne vous

méfiez pas assez, l'ennemi est partout, ne l'oubliez surtout pas ; de plus, il

a ses collaborateurs. Notre conversation continua sur des banalités ; ensuite, Monsieur l'Abbé me remit une pile de "Libre Belgique à distribuer aux patriotes. Sur un "au revoir, à bientôt, bonne chance", je pris congé de notre homme en me jurant bien de suivre ses conseils à la lettre et d'en faire part aux partisans. La seconde histoire débuta un

samedi soir. J'avais de nouveau rempli une mission qui consistait à distribuer

des journaux clandestins aux partisans de la région. En cours de route, un de

ceux-ci m'avait remis une lettre à remettre en main propre à Monsieur l'Abbé.

Comme il était très tard, je me dis qu'il valait mieux attendre le lendemain

pour me rendre au presbytère. L'occasion

se présentait bien, j'avais de proches parents dans ce village, je savais que

ceux-ci pourraient me loger et de plus, le lendemain étant un dimanche, ce

serait pour moi une distraction, un moment de détente à H.. Voilà comment, ce

dimanche matin, je fus appelé à me rendre à la messe. Cela me permettrait de me

rendre à la sacristie sitôt la messe terminée. On en parla beaucoup de ce sermon, les jours suivants. Les villageois s'interrogeaient, se demandant si notre aumônier aurait l'audace de mettre son projet à exécution. Enfin, le 11 novembre arriva et tout le monde put voir flotter au gré du vent, là-haut au clocher d'une église de campagne, le drapeau de la Gloire qui semblait dire "Courage, enfants de Belgique, la liberté approche ....". CHAPITRE

III HISTOIRE

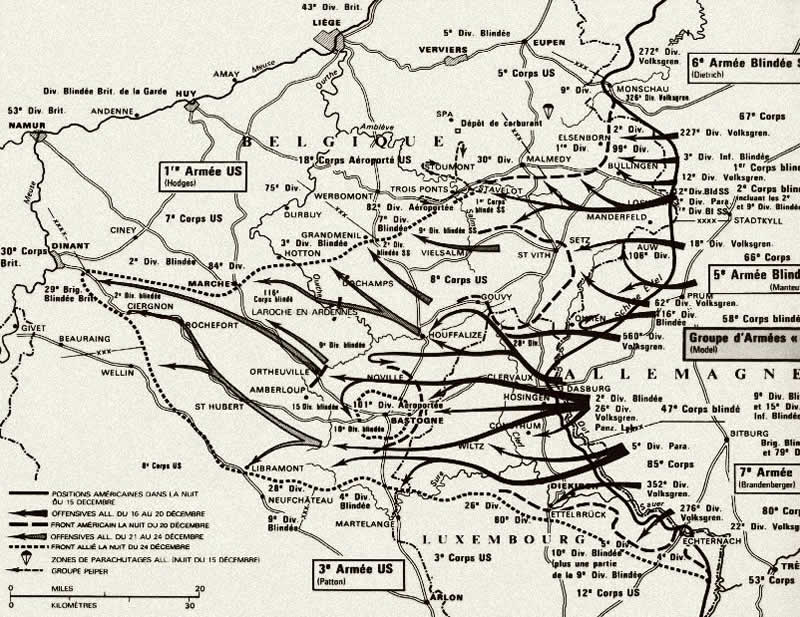

D'UN TANK Cette fois, c'est le moment ou jamais pour les Allemands de retenir le plus longtemps possible la formidable armada qui se trouve devant eux. Bien camouflés dans le bois des Valets, les Américains surveillent les allées et venues de nos indésirables sur toute la région. La nuit a été des plus terribles, pour nous et surtout pour eux. Des centaines d'obus de tous calibres sont tombés sur les quatre coins du village. Les ruines commencent à s'accumuler, blessés et tués jonchent le sol, ce qui est encore plus ou moins habitable est occupé par nos drôles qui n'y voient plus très clair dans la situation, après la nuit qui fut des plus désagréables pour eux. Le moral est au plus bas dans tout ce beau monde. Notre petite maison est toujours le Quartier Général. Le radio ne cesse de transmettre des messages en code. Ordre puis contrordres sont donnés par les officiers S.S. qui deviennent de plus en plus nerveux. Ils inspectent l'horizon de leurs puissantes jumelles, étudiant les cartes de la région qui traînent désespérément sur la table de la salle à manger. Un officier vient de dire en bon allemand, à un de ses collègues : "il faut absolument sortir de ce bourbier, car notre Führer attend tout de nous et si nous ..." L'autre l'interrompt en lui disant qu'ici on le comprenait et qu'il valait mieux ne pas trop parler. Ma mère, sachant l'allemand, comprenait effectivement tout ! Midi, c'est l'heure de se mettre à table. Comme les jours précédents, ma mère fut obligée de mettre la nappe et le couvert, et son plus beau service. Le cuisinier a tout préparé. Aujourd'hui, le chaudron a servi pour la cuisson d'un jeune veau. Le reste de pain blanc est déjà sur la table, avec une compote de pommes et des pommes de terre. Tous ces Messieurs prennent bientôt place, et avec le cuisinier, nous devons les servir. Comme hier et avant-hier, nous aurons notre part... s'il en reste car ils ont un sérieux appétit, ces chemises noires. C'est alors que devait se produire l'inattendu, qui me fit rire (sous cape, bien entendu). Peut-être les Américains ont-ils l'habitude de prendre leur dîner plus tôt que nous ; toujours est-il que surgissant d'on ne sait où (probablement le bois des Valets), un char américain, se moquant de tous les obstacles, fonce droit sur le hameau, crachant le feu de toutes ses mitrailleuses. La tourelle supporte un puissant canon, qui répond à son canonnier et envoie des obus qui font mouche à chaque coup. Le monstre d'acier est suivi de sept ou huit fantassins, armés de grenades et de mitraillettes. Il n'en faut pas plus pour semer le plus beau "sauve qui peut" que j'aie jamais vu. En toute hâte, la plupart des soldats allemands abandonne le village, laissant armes et bagages sur le terrain. A environ 300 mètres de chez nous se trouvent en position sept canons de campagne. Les servants de ces canons essayent tant bien que mal de diriger leurs tirs sur l'intrus, qui fait son petit bonhomme de chemin chez nous. Les officiers n'ont plus du tout envie de continuer leur repas. Chez nous aussi règne la plus grande panique. Le radio est débordé de messages et ne sait plus où donner de la tête. Nos hôtes se bousculent l'un l'autre, les chaises sont renversées et, dans sa hâte, l'un des officiers arrive à accrocher à un bouton de son veston le rebord de la nappe qui le suivit dans sa fuite. C'est ainsi que l'on verra un beau service de table réduit en miettes ! Là-bas, le premier canon vient d'être réduit au silence. Le char continue. A 500 mètres du village, un nouveau tir et le deuxième canon vole dans les airs ! Ca suffit. Les Allemands abandonnent leurs pièces. La débandade est complète. L'état-major a disparu dans la nature. Le radio se sauve à son tour, s'entremêlant dans les fils de son téléphone. Le cuisinier lui aussi a disparu. Pour nous, c'est la libération ! On voudrait crier sa joie, hélas, c'est encore trop tôt ! En effet, le char américain vient de s'embourber dans un terrain marécageux. Il est à peine à 200 mètres de l'entrée du village. Cela suffit à un Allemand pour profiter de la situation, de retourner sa pièce d'artillerie, de pointer le tank et... le coup va droit au but, tuant tous ses occupants. Les Allemands, revenus de leur surprise, reviennent sur leurs positions. Quant aux fantassins accompagnant le char, ils se feront abattre les uns après les autres, en défendant chèrement leur vie et en faisant de sérieux dégâts chez l'ennemi. Le char dont je viens de vous conter l'histoire se trouve aujourd'hui Place Mac Auliffe à Bastogne, en hommage à son équipage, dont la folle témérité fut une des gloires de la "101 Airbornes".

Le char M4 Sherman, à Bastogne CHAPITRE

IV LES PERIPETIES D'UN AVION ET LA MORT

D'UN HEROS C'était au moment où les superforteresses américaines commençaient les raids massifs sur l'Allemagne. Tous les jours, ou presque, ces avions survolaient notre secteur. Bien entendu, les Allemands avaient placé leur D.C.A. un peu partout, ils voulaient empêcher ces montres d'acier de survoler l'Allemagne et d'y larguer leurs bombes de plus en plus puissantes. Souvent, le soir, on pouvait voir dans le lointain le ciel rougeoyant et entendre l'écho que pouvaient faire de tels bombardements. Donc, ce jour-là, la D.C.A. allemande entra en action. Au moment du survol des avions américains, une de ces superforteresses fut touchée, mais les aviateurs eurent la chance de pouvoir conduire l'appareil hors de la vue des Allemands. Il vint s'écraser dans un bois surnommé "le bois des Valets". Bien entendu, tout le monde le vit de suite. Notre section se dirigea vers l'appareil où l'on devait retrouver les aviateurs sains et saufs. On eut tôt fait de les diriger dans un endroit sûr et par la suite, vers l'Angleterre. Tout ce qui fut récupérable de l'avion, documents et fusils, furent emportés au plus vite dans des cachettes, en attendant la récupération qui s'effectuera quelques jours plus tard. Tout cela fut fait en un temps record et lorsque les Allemands arrivèrent, il n'y avait plus qu'une carcasse d'avion dont il restait deux moteurs intacts. Les Allemands, à partir de ce jour, montèrent la garde jour et nuit et puis, un beau matin, plus personne. C'est alors que nous avons profité de ce relâchement de surveillance pour aller avec clés, marteaux et burins démonter tout bonnement ces deux moteurs. Cela ne fut pas chose facile, il fallut des jours mais notre volonté fut récompensée et bientôt, le premier de ces moteurs prit la direction que les aviateurs avaient prises quinze jours plus tôt, c'est-à-dire le premier bastion de la liberté, l'Angleterre. Restait le deuxième ... Ce fut un beau matin, alors que l'on s'y attendait le moins, que mon chef de section, ses frères et quelques amis retournèrent à l'avion en question afin d'en finir avec le deuxième moteur. Tranquillement occupés à démonter les pièces maîtresses, l'on vit surgir les Allemands ! Impossible de fuir. C'est ainsi que dix résistants furent mis en ligne. C'est alors que Cyril cria à ses amis "Sauve qui peut". En un clin d'œil, tout le monde prit la fuite, l'un courant par ici, l'autre se cachant là-bas, les autres encore quittant le bois et se sauvant à travers les prairies. Bien entendu, les Allemands organisent immédiatement la chasse à l'homme, se mettent à tirer sur les fuyards. L'un d'eux sera blessé mais parviendra tout de même à échapper à la poursuite. Plusieurs, moins chanceux, seront fait à nouveau prisonniers. Parmi eux, le chef de section, surveillé plus que les autres. La raison en est qu'il portait, à ce moment-là, une veste de l'armée belge de 1940. Il faut que j'ajoute qu'ayant un papier compromettant pour plusieurs d'entre nous, papier qu'il était préférable qu'il ne tombe pas entre les mains de l'ennemi, il l'avala tout bonnement au nez et à la barbe de celui-ci. Ce fut une bonne excuse pour l'Allemand pour le frapper plusieurs fois à coups de crosse. Tout le monde fut embarqué dans un de ces camions à remorque et la destination était de conduire nos prisonniers à Bastogne, à la Kommandantur, afin d'y subir l'interrogatoire. A mi-chemin (sur la grand-route Marche-Bastogne), au moment où il restait environ 4 à 5 km avant Bastogne, Cyril, qui connaissait très bien la région, et qui, malgré la bâche arrière du camion fut abaissée, aurait à peu de chose près pu dire où il était, eut l'idée de fuir en sautant du camion. Deux sentinelles seulement surveillaient les prisonniers et en l'instant d'un éclair, juste le temps de dire à ceux qui étaient dans le camion "ne dites rien pour les autres" – cela voulait tout dire – celui-ci s'élance hors du camion, passant devant les deux sentinelles qui, surprises, ne peuvent rien faire. Malheureusement, Cyril n'a pas compté avec la remorque et va butter la tête la première sur le rebord de cette dernière. Le choc est dur. L'Allemand qui conduit le camion s'arrête pour ainsi dire sur place, se demandant ce qu'il arrivait à l'arrière, entendant le bruit et les cris qui provenaient du véhicule. Les soldats de la remorque sautent à leur tour sur la chaussée et n'ont plus d'autre ressource que de ramasser un homme grièvement blessé sur la route et de le mettre à nouveau, tant bien que mal, parmi les prisonniers. Cet incident, qui a duré à peine une demi-heure, est clos. Le convoi continue sa route et ne devra plus s'arrêter qu'à Bastogne, là où se trouve la Kommandantur où tout le monde est emmené, à part notre blessé qui lui, est tout bonnement tiré bas du camion et proprement couché et abandonné – oh ironie du sort – sur les marches du monument aux morts de la guerre 1914-1918, qui se trouve juste à cet endroit, sans soins en plein mois de février, où la température était, à ce moment, de l'ordre de moins dix. Voilà comment ce garçon allait agoniser, pendant plus de deux heures, baignant dans son sang, surveillé par les sentinelles de garde de la place. Un médecin de la Wehrmacht viendra, entre-temps, examiner le blessé sans lui porter aucun secours. Peu après, une religieuse se présentera près du moribond. J'ajouterai que celle-ci, d'origine allemande, ne fit pas plus que le médecin et eut l'audace de dire à un passant : "Ce n'est rien, ce n'est qu'un terroriste". Aucun soin, aucune prière sur une pierre tombale, voilà comment mourut un défenseur de la Liberté. Quant aux autres, après interrogatoire, ils furent gardés prisonniers une huitaine de jours. Quelqu'un parlementera en leur faveur et ils seront relâchés. Quant à mon chef, les Allemands ramenèrent eux-mêmes au village sa dépouille. Inutile de décrire les scènes poignantes qui se déroulèrent, le père et la mère voyant leur pauvre fils étendu là, sans vie. Celui-ci fut couché sur la table de la salle à manger et les Allemands dictèrent leurs lois : pas d'obsèques, pas de messe et surtout, pas plus de cinq personnes à l'enterrement. Triste fin de mon chef de section et ami. CHAPITRE

V UNE MISSION TRES PERILLEUSE ET

AUDACIEUSE A l'aube d'un matin de décembre, je fus réveillé en sursaut par un appel qui provenait de la rue ; en quatrième vitesse, je m'habille et descend les escaliers de la chambre à coucher, me demandant ce qu'il y avait de si urgent. Une fois de plus, on avait besoin de mes services. Quel allait être le genre de mission cette fois-ci ? De plus, la Wehrmacht n'était pas loin, une dizaine de kilomètres à peine, même pas, d'après la fusillade que l'on entendait, ça devait vraiment être plus près que je ne pensais. Le temps de traverser un couloir, me voici face à la porte d'entrée. Qui est à l'extérieur ? un ami ? un ennemi ? sait-on jamais ! C'est toujours quand la bête agonise qu'elle fait le plus de bruit. C'est à ce moment-là que les traitres, les lâches lui sont le plus nécessaire... En quelques secondes, tout cela est passé en revue dans ma mémoire car depuis que l'offensive allemande a commencé, les croix deviennent de plus en plus nombreuses et la liste noire s'allonge. Un tour de clé, voilà la porte enfin ouverte ; devant moi, un homme de corpulence assez forte, que je n'avais jamais vu auparavant, la tête enfouie dans un pardessus noir, une écharpe grise enroulée autour du cou et des oreilles. "Qui êtes-vous, que voulez-vous

?" lui dis-je. De suite, il me répond : "Ami, je viens de la part de

Y". C'est bien le mot de passe, mais pour plus de sûreté, et prêt à toute

mauvaise surprise, j'ajoute "au Nord, il y a beaucoup de choses". Du

tac au tac, il me répondit, sans la moindre hésitation: "Oui, et l'Est est

en feu". Plus de doute : maintenant, j'avais devant moi un compatriote, un

frère d'arme. Maintenant, il ne me restait plus qu'à accomplir ma mission. En fermant la porte, un peu abasourdi par ce qui venait de se passer, j'entendis plus distinctement le bruit des mitrailleuses ainsi que l'éclatement des obus. Décidément, quelque chose se passait et je n'avais plus beaucoup de temps à perdre. Il fallait faire vite avant que les voisins d'en face ne reviennent. En hâte, je pris mon petit déjeuner et à mon tour, je m'enfonçai dans le brouillard. Mon dieu, quelle purée de pois ! On ne voyait pas à deux mètres devant soi ; ça n'allait pas être commode pour remplir ma mission dans les délais prévus. Pourvu que vers dix heures, le temps se lève. Après trois quarts d'heure de marche,

j'arrivai enfin au village désigné. C'est une brave vieille qui me renseigna où

se trouvait la ferme Mathieu. Il me fut facile alors de suivre les directives

qui m'avaient été assignées. La porte aux chevaux, que je reconnus grâce à

trois têtes de chevaux sculptées, dont les museaux étaient reliés entre eux par

un anneau. Cette porte est vraiment originale, me dis-je. Je frappai les trois

coups, comme au théâtre avant le lever de rideau. Mais au lieu du rideau, ce

fut la porte qui s'ouvrit. Un gamin était là devant moi, il devait avoir 7 à 8

ans, cheveux blonds, yeux bleus, il me sourit. On aurait dit que lui aussi me

connaissait. Il s'écria : "Maman, il y a quelqu'un". A cet appel, une

voix lui répondit : "Qu'il entre". Le gamin me conduisit vers la

cuisine où une femme d'une cinquantaine d'année me présenta une chaise

et voulut m'offrir le déjeuner, malgré que je lui fis part que j'avais déjà

mangé. Mais elle ne voulut rien entendre. On parla de banalités, je me

demandais si je devais parler de l'objet de ma visite, je ne me suis pas trompé

de maison, pourtant ? A brûle-pourpoint, je demande : "Monsieur, vous êtes bien l'homme

que j'attendais. Mais pour les raisons que vous connaissez, cela fait un bon

moment que je vous observe par cette petite lucarne" en désignant un

endroit de la cuisine où, effectivement, il y avait une toute petite ouverture. Après avoir pris congé de la dame et du gamin, nous voilà, moi et mon inconnue – car elle était bien une inconnue pour moi : je ne savais ni son nom, ni d'où elle provenait, et pourtant elle semblait tout connaître de moi, même mon prénom !! – Le brouillard s'était maintenant

dissipé, laissant place à un soleil assez pâlot, qui avait bien du mal de faire

son apparition à travers les nuages, qui devenaient de plus en plus gris.

Décidément, c'était bien l'hiver et il allait encore probablement neiger. Jusqu'alors une mission sans histoire,

mais pas pour longtemps. A un tournant d'un bois, à peine à cinq mètres de

nous, les Allemands, la Wehrmacht au grand complet, en ordre de bataille !!!

Que faire ? Se sauver alors que l'ennemi nous avait vus ? Traverser, au risque

d'être pris tous deux, et les documents et la mission ? On se retourne tout

deux surpris : "des gris" partout. Je

demande l'heure à ma compagne. Elle regarde sa montre-bracelet. "Ciel,

trois heures et dans un peu plus d'une heure, il fera nuit !!" Evidemment,

dans un effet de surprise semblable, il y a de quoi perdre les pédales. Est-ce

le courage, est-ce la peur qui me conduisit, je n'en sais rien. Toujours est-il

que je décidai tout bonnement de traverser tout le front allemand, jusqu'à

destination. Il était un peu plus de quatre heures trente quand nous arrivâmes à destination. Emilie et les documents étaient bien arrivés, on eut tout le loisir de raconter aux chefs de secteur les événements et en plus, de donner des détails sur les forces allemandes. Je quittai ma compagne d'un jour, lui souhaitant bonne chance, ainsi qu'à l'assemblée et prit le chemin du retour par un autre itinéraire, car il fallait, cette fois, ne plus rencontrer d'Allemands sur ma route. La chance m'avait souri une fois, il valait mieux ne plus abuser de la providence... J'ai appris, hélas beaucoup plus tard, qu'Emilie fut tuée. Elle n'a pas eu ma chance, pauvre Emilie... elle fut une très bonne résistante, rendit bien des services dans la section... Non loin de chez nous, à R., habitait un

grand ami de mon père, qui vivait avec sa vieille mère. Il avait l'âme

patriotique et s'appelait Léopold S. Célibataire endurci, Léopold avait pour

ami un officier de l'Armée Belge, qui était rentré dans la clandestinité, comme

beaucoup d'autres, avec, à son actif, plusieurs sabotages dans la région. Les

Allemands en avaient eu connaissance et, lors d'une récente mission, l'Officier

Belge et les Partisans se préparèrent à une nouvelle action à Bastogne même. Les Allemands furent surpris et furieux de cette évasion spectaculaire. Ils entreprirent immédiatement des recherches. En vain... notre officier belge restera introuvable. Un beau geste de l'ami Léopold ...

L’ami Léopold, à R., sa terre natale CHAPITRE VI LA CHASSE AUX POULES En rentrant de mission, la nuit complètement tombée, un vent glacial me frappait le visage. Les mains enfouies dans mes poches, je pressais le pas, me demandant à chaque instant si je n'allais pas, au tournant, faire de mauvaises rencontres. A présent, mon village n'était-il peut-être pas occupé par l'ennemi ? Mes parents devaient certainement se tracasser : j'étais parti depuis ce matin. J'en étais à ces réflexions un peu amères lorsque j'arrivai devant la ferme à M. Dans la nuit, j'aperçus un camion, ainsi que plusieurs personnes... Qui était-ce ? des civils, des soldats... je ne pouvais le dire. Il valait mieux être prudent, d'autant plus qu'au départ de M., plusieurs documents m'avaient été confiés, documents que je devais remettre au plus tard le lendemain à mon chef de section de l'endroit. Il n'y avait pas deux solutions. J'entrai dans la cour de la ferme et frappai à la porte. "Qui est là ? cria une voix de l'intérieur. "Un voisin, un ami" répondis-je. Le fermier ouvrit aussitôt. "Tu as de la chance, j'ai reconnu ta voix" me dit-il, "car je ne t'aurais pas ouvert. Entre donc." "Je vous demande l'hospitalité pour un moment, car je me demande si ce ne sont pas les Allemands qui sont ici plus loin." "Des Allemands !! tu veux rire ! alors que des Américains sont en train de dormir dans ma grange !" "Des Américains ?!" – "Oui, il y a environ une heure qu'ils sont arrivés ; ils paraissent exténués. Une jeep et un camion sont camouflés derrière le mur qui longe cette grange, entre la meule de foin et celle des fagots." Nous étions tous deux en train de converser lorsqu'on frappe à nouveau à la porte. Notre homme ouvrit et vit devant lui des Américains, ou plutôt ce qu'il croyait être des Américains car, pour ma part, j'avais immédiatement reconnu des Allemands déguisés. L'uniforme de dessus, dont le col dépassait la capote brune, ne trompait pas et, comble de tout, ils parlaient allemand !!! "Vous n'avez pas vu des soldats américains par ici ?" demandèrent-ils. Le fermier, ayant des connaissances en langue allemande, répondit : "Non. Cependant, trois camions auraient pris la direction de Bastogne." Les Allemands repartirent, n'insistant pas davantage. "Ouf' dis-je une fois que nous nous trouvâmes à nouveau seuls. "Vous avez vu, ce sont des Allemands". "Il me semble bien" dit Monsieur L. "C'est la raison pour laquelle je n'ai pas dit qu'ils étaient dans la grange. Il faut à présent les avertir". Ce qui fut fait. Tout d'abord surpris dans leur sommeil, les braves GI's ne voulurent rien entendre mais, à force de persuasion, ceux-ci finirent pas nous croire et prirent la fuite à travers les bois et les sentiers que nous leur avions indiqués. Ils abandonnèrent le camion et la jeep, jugeant préférable de tout laisser sur place. Je dois vous dire qu'ils avaient le moral bien bas, à ce moment-là. Après cet incident, j'avais hâte de rentrer chez moi. En arrivant à la maison, je dis à mes parents que les Allemands étaient revenus et qu'ils allaient occuper le village. Des voisins, qui passaient la soirée chez mes parents, ne voulurent rien entendre de ce que je racontais, allant jusqu'à me traiter de menteur tellement cela paraissait invraisemblable. Les Allemands à R., dans ce coin perdu, ce n'était pas possible ! Bien sûr, en septembre dernier, ils avaient fait une petite halte mais ils étaient partis. Les Américains les avaient chassés, c'était pour de bon ; ils ne reviendraient plus. Et pourtant, le lendemain matin, ce fut la consternation au village. Des villageois se frottèrent les yeux, se demandant s'ils rêvaient pas ou ne dormaient pas encore : "les gris" avaient submergé la région, le village était bel et bien occupé. Le commandant de la division, ainsi que plusieurs officiers, faisaient le tour des maisons. Il fallait de la place pour loger ses hommes. Autant dans cette maison, autant dans celle-là. Notre demeure ne fut pas épargnée. Ma mère, ayant pourtant protesté qu'il n'y avait pas de place, que le bâtiment était très petit,... rien n'y fit. Le commandant repoussa ma mère sans ménagement, en disant "ceci convient très bien. Le P.C. s'installera ici, place pour trente hommes. Bousculant à nouveau ma mère, il partit. Les officiers partis, ma mère me dit : "Si tu as des documents, donne-les moi vite, je les mettrai sur moi, ils fouilleront plus vite un homme qu'une femme. Je lui tendis certains documents, qui disparurent dans son corsage. Quant aux documents que je devais remettre le matin-même, une chose était possible : les cacher en attendant le moment favorable pour les acheminer malgré tout à leur destinataire. Les cacher, mais où ? Après avoir cherché plusieurs endroits, je me hasardai à les mettre dans un petit coffre en fer qui, à son tour, fut placé dans une cachette qui se trouvait dans le mur de la maison. Le coffre placé, je rebouchai l'ouverture par une brique et un peu de plâtre. Il était plus que temps car les Allemands venaient s'installer dans la maison. Mon père et ma mère durent déplacer certains meubles de la salle à manger et de la cuisine dans une remise proche, afin d'avoir plus de place pour loger vingt personnes. La chambre fut transformée en dortoir, ainsi qu'une partie du grenier. La table de cuisine fut placée près d'une petite fenêtre, d'où on pouvait surveiller les alentours. C'est là que furent placés un radio et son téléphone et d'où allaient partir tout message et commandement. La table de la salle à manger servit aux repas, ainsi qu'au déploiement des cartes de ces messieurs de l'Etat Major. Entre-temps, mon père et moi devions scier du bois afin d'entretenir les deux feux qui réchauffaient la maison. Ma mère avait ordre de préparer leurs repas. Pour cela, elle fut secondée par un cuisinier. Ce soir-là, on éplucha des kilos de pommes de terre. Notre pain blanc et le peu de beurre qu'il nous restait disparurent vite. Le reste de notre pauvre ravitaillement suivit le même chemin et c'est ainsi que, le lendemain matin, il n'y avait plus rien à se mettre sous la dent. Vers 10 heures du matin, cinq S.S.

avaient remplacé des officiers partis probablement pour le front. Dans ces

conditions, "les gris" pensèrent qu'il ne restait qu'une solution

pour eux : chercher la nourriture là où elle se trouvait : dans les fermes. A

plus forte raison que la cuisine roulante ne pouvait apporter rien de bien

fameux !!! Les S.S. commandèrent à plusieurs soldats de chercher ce qu'il

fallait pour les repas. Ce fut la ferme voisine qui en fit les frais : pain,

beurre, lard furent vite trouvés dans les armoires. Il ne restait plus que le

principal : la viande. Deux jambons entiers avaient pris le chemin de notre

maison. C'est à ce moment qu'un S.S. trouva bon de demander aux hommes de

ramasser les poules, qui se baladaient un peu partout, pour en faire un bon

bouillon !!! Voilà bientôt nos soldats à la chasse, essayant d'attraper ces

volatiles de-ci, delà. Et comme ces braves bêtes n'avaient du tout envie de

finir dans une casserole, ce fut la fuite éperdue. Une quarantaine de bêtes attendaient à présent d'être déplumées et nettoyées. Un S.S. s'est-il aperçu que nous nous étions tous amusés de la situation ? Toujours est-il que nous dûmes plumer ces quarante poules, tandis que le cuisinier les vidait avec art. Ils avaient là un excellent cuisinier. Je crois avoir entendu dire par ma mère que celui-ci était restaurateur à Francfort. Un S.S. demanda à mon père à qui appartenait le grand chaudron qui se trouvait dans le fournil. Mon père répondit : "A nous, mais on s'en est déjà servi pour cuire les épluchures des cochons." "Qu'à cela ne tienne, répondit le S.S., qu'on le nettoie. Il va servir cette fois à cuire les poulets". Mon père veillait au feu, le cuistot à sa cuisine. De temps en temps, il appelait ma mère pour qu'elle vienne goûter et disait : "goûte goûte, bon, bon". Bientôt, une bonne odeur sortit du fournil et tous les soldats voulurent eux aussi déguster les poulets que l'on préparait avec soin pour leurs officiers. Deux ou trois d'entre eux emportèrent même une cuisse ou une aile, donnée en toute hâte par le cuistot qui, malgré tout, avait bon cœur pour ses compagnons d'armes. Mais bientôt, il fut rappelé très sévèrement à l'ordre par un des S.S. "Ceci doit être servi dans une demi-heure, et uniquement aux officiers, compris ?" Pendant ce temps, ma mère dressa la

table, dont on avait mis les allonges. Moi, je préparais, dans plusieurs

cafetières à la fois, du café, oui, du café, du vrai café ! Il y avait des

années que je n'en avais vu un grain et voilà que ces messieurs m'en avaient apporté

plus d'un kilo ! Où avaient-ils trouvé cela, je me le demande. Rien ne

manquait. Un vrai festin pour nous, qui n'avions presque plus rien à manger depuis

quelques jours. A l'heure dite, tout fut prêt. Les documents, quant à eux, dormaient dans la cachette. Je n'avais rien oublié mais comment faire pour les reprendre et les faire parvenir à la résistance, en étant constamment surveillé ? Jusqu'à présent, tout s'était très bien passé. Aucun d'eux ne s'était aperçu de rien. Allait-il toujours en être ainsi ? Cela est une autre histoire ... CHAPITRE VII LA DEMANDE EN MARIAGE 17 décembre. Cette nuit, les Allemands sont revenus en force. Un tronçon de la route de Bastogne a été réoccupé par ces derniers. La nuit a été dure pour les deux camps ; maintenant, les Américains se sont repliés, en cercle, dans Bastogne. Le soleil qui se lève à l'horizon laisse voir sur cette plaine glacée toute l'horreur d'une bataille. Dans leur retraite, les Américains ont abandonné pas mal de leur matériel pour retarder l'avance de leur ennemi. Ils ont abattu de nombreux arbres longeant la route principale afin de barrer cette dernière. Enfin, divers obstacles ont été placés ça et là. La résistance, qui s'était montrée au grand jour après avoir, de son mieux, aidé nos alliés, est de nouveau rentrée dans la clandestinité, jurant bien de harceler l'arrière de l'ennemi plus que jamais. C'est pourquoi mon père et moi étions en chemin, parcourant tantôt une prairie, tantôt traversant en hâte un bois, nous moquant bien du danger que cela pouvait comporter. On aurait dit que les jours pénibles que nous venions de passer nous avaient littéralement galvanisés contre la peur. Il est vrai que c'était l'accalmie : ça et là quelques coups de feu, une bombe à retardement qui explosait au loin, ... mais combien de temps allait durer ce calme apparent ? Toujours est-il que nous profitions de ce moment de répit pour aller aux renseignements et celui qui pouvait nous en fournir habitait juste au-delà de cette route où justement les combats avaient été les plus durs. Au fur et à mesure que nous avancions, nous pouvions voir combien cela avait été meurtrier. Des maisons qui longeaient la route, il ne restait rien, de nombreux cadavres jonchaient le sol. Enfin, nous arrivâmes à cette route; pas une âme, rien. Nous avons tôt fait de la traverser et quelques instants plus tard, nous arrivions à destination. Il fut inutile de nous présenter : on nous reçut à bras ouverts, surpris et contents à la fois de nous voir encore en vie. Nous aussi, nous étions heureux de voir que personne ne manquait à l'appel, surtout après une telle nuit. C'est avec force et détails que nos amis nous racontèrent le drame qui venait de se dérouler à cet endroit. Plusieurs villageois y avaient laissé leur vie et les Allemands avaient fait quatre ou cinq otages. La raison, on l'ignorait, on supposait que c'était, de leur part, un esprit de vengeance. Quant aux renseignements que nous espérions recevoir, aucun ordre des chefs de la résistance quant à la situation militaire n'était parvenu, rien. Nous étions dans le vague complet. Il ne restait plus qu'une seule chose à faire : retourner comme nous étions venus, contents toutefois d'avoir revus nos amis bien vivants – et c'était déjà un grand point.– Avant de repartir, nous fûmes cependant informés que la maison de D., ancien combattant de 14-18 et grand résistant du temps présent, avait été complètement détruite. De lui et de sa famille, on ne savait rien, on ne l'avait pas vu depuis. C'est pourquoi notre curiosité nous poussa malgré nous vers ce bâtiment, du moins ce qu'il en restait. A notre arrivée, nous ne pûmes que constater que, dans ces ruines, il n'y avait personne. Malgré tout, mon père appela – sait-on jamais ? – mais personne ne répondit. Et pendant que mon père se dirigeait vers un hangar – peut-être y trouverait-on quelqu'un ? – je contournais les ruines. C'est là que je tombai sur les cadavres de quatre soldats américains ; l'un d'eux, couché sur le dos, les bras en l'air, semblait implorer le ciel ; un autre était étendu de tout son long sur les marches d'escaliers menant à la cave ; enfin, les deux autres étaient morts à leur mitrailleuse. Caissons et fusils traînaient partout, même un paquet de cigarettes, des "Chesterfield". Mon père, qui était privé de tabac, serait bien content de cette aubaine. C'est en ramassant ce paquet de cigarettes que je découvris, en même temps, un portefeuille, une montre, un chevalière en or, le tout à peu près au même endroit. J'enfouis le tout dans la poche intérieure de mon veston et continuai à inspecter les lieux. Je regardai les armes, qui étaient encore en parfait état de marche, me demandant où je pourrais les cacher afin de les récupérer plus tard. Un fusil dix coups faisait, en particulier, mon admiration : plus petit, plus léger que les autres. J'étais en train de l'examiner, de le retourner sous toutes ses faces lorsque mon père, de retour, m'appela. Je n'eus pas le courage d'abandonner cette arme et me résolus à l'emporter, malgré les conseils paternels, jugeant préférable de la laisser là où elle se trouvait. Mais la tentation fut la plus forte et je quittai les lieux en l'emportant. Nous n'avions pas fait cent mètres que devant nous arrivait un Allemand !!! D'où venait-il ? d'où sortait-il ? alors qu'à cent lieues à la ronde, tout semblait vide de tout être vivant. Tandis que mon père s'avançait résolument à sa rencontre, j'armai le fusil, prêt cette fois à toute éventualité. Il ne s'agissait pas de se faire prendre bêtement maintenant pour avoir eu l'idée d'emporter un fusil ! Moi qui, jusqu'alors, n'avais jamais tenu de telles armes entre mes mains – sauf sur les champs de foire d'avant-guerre ! – Mais plus on avançait, plus on pouvait voir que cet Allemand avait plus peur que nous. Il est vrai qu'il était sans arme, débraillé, l'air fatigué. C'était tout simplement un rescapé de la bataille de la nuit. Nous étions face à face maintenant et en assez bon français, il demanda à mon père où il se trouvait, quelle direction il devait prendre pour se rendre au village de M. Nous le renseignâmes et il partit dans la direction que nous venions de lui indiquer, sans s'occuper davantage de nous. A notre tour, nous reprîmes, pour de bon cette fois, le chemin du retour. A cet instant, nous crûmes réellement que la guerre était finie, que nous allions voir surgir des fourrés nos libérateurs. Mais rien ne vint. Le calme régnait en maître, du moins nous le pensions car par après, nous devions apprendre que nous avions été à moins de cinquante mètres d'un bataillon entier de la 26 Volksgrenadiers. Juste à cet endroit, la route faisait colline, ce qui empêcha de voir et d'être vu .... Décidément, il se passe parfois de drôle de choses dans une guerre. Sitôt rentré, je n'eus d'autre ressource que de cacher au plus vite mon drôle de jouet, dans un endroit où je serais sûr de le retrouver plus tard. Pour cela, je déplaçai, dans la cave, plusieurs centaines de kilos de pommes de terre. C'était là notre réserve pour l'hiver. Après avoir emballé mon fusil dans une vieille couverture, je plaçai le tout à même le sol de la cave, et jetai toute la réserve de pommes de terre dessus. Ainsi, ni vu ni connu ... bien malin serait celui qui pourrait deviner qu'il y avait un fusil sous ce tas de patates !!! Pour ce qui est du reste, c'est-à-dire de ce fameux portefeuille, j'en fis l'inventaire. Tout d'abord, une chaîne avec un numéro de matricule, le nom du soldat en question : Tailor Smith Robert, une carte avec une adresse 242th ... Texas 21SA, une lettre avec entête Chrismas New. Le texte étant en anglais, je ne pouvais le lire, ne connaissant pas cette langue. En ouvrant cette lettre, deux photos en tombèrent. Sur la première, deux enfants, dont l'âge, à première vue, pouvait varier entre 5 et 7 ans, un garçon et une fille. Au verso de celle-ci, je pus lire deux noms : Carol and Charly Smith. La deuxième photo représentait une femme assez grande, plutôt mince, blonde; au verso, là aussi un nom : Virginia. Continuant mon investigation, je trouvais trois ou quatre autres photos. L'une d'elles représentait probablement, une ferme, le reste, photos de famille, quelques dollars, des billets français, trois ou quatre livres sterling. Ce qui pouvait être une carte d'identité, un livret militaire, enfin quelques papiers sans importance. Tout au fond du portefeuille, j'en sortis une alliance, ce qui me fit penser que ce brave devait être marié. Après cet inventaire, j'examinai la chevalière ; elle devait être d'une certaine valeur vu le poinçonnage qui se trouvait à l'intérieur. Quant à la montre, elle était ordinaire et provenait probablement de France. Ce n'était pas le tout ... il fallait maintenant mettre le tout en lieu sûr, dans une boîte en fer, afin de ne pas perdre ces souvenirs. Et comme la plus sûre des places était encore cette cave, c'est à nouveau vers là que je me dirigeai. Comme les objets étaient néanmoins moins encombrants que le fusil, je fis tout bonnement un trou juste sous le soupirail, ce qui me permettrait de retrouver aisément toutes ces choses une fois la libération terminée. Je terminais à peine mon travail de camouflage, franchissais la porte de la cave que les Allemands venaient à nouveau occuper notre maison : c'était la troisième fois. Intérieurement, je repensai aux fameuses paroles de notre colonel-abbé "il y a encore de cette vermine-là par ici". Décidément, elle était plutôt coriace, cette vermine, et les Américains avaient bien du fil à retordre avec eux. Bon Dieu, quand est-ce que cela allait finir ? Pour compléter cette histoire, je dois maintenant brusquer quelque peu les événements et me porter plusieurs mois après ces derniers. Nous sommes au mois d'août 1945. Pour nous, la guerre est terminée et déjà, on recommence à rebâtir notre village, dont il ne reste plus grand chose, pour ne pas dire rien. Déjà on voit se dresser les maisons préfabriquées, le provisoire s'installe. A présent, je fais partie, comme auxiliaire, de la police rurale. Il y a une quinzaine de jours que j'ai récupéré le fusil, ainsi que la boîte en fer blanc où se trouvent toujours les objets. Pour moi, c'est un beau souvenir que cette fameuse offensive, dont on devait tant parler et surtout, dont on se souviendrait longtemps. J'habite à présent de l'autre côté du village, dans un immeuble que l'on a réparé tant bien que mal, en attendant mieux, bref, du provisoire. A la veillée, le soir, chacun a son anecdote de guerre à raconter et chacun aussi a son petit souvenir à montrer : l'un ceci, l'autre cela. C'est ainsi qu'au cours d'une de ces soirées, je montrai à plusieurs personnes les souvenirs dont je vous ai parlé précédemment et chacun eut son mot à dire. Il y avait justement, parmi l'assemblée, un monsieur très bien provenant de la ville, qui voulut lui aussi voir cela de près, et en particulier la lettre se trouvant dans ledit portefeuille. "Vous permettez, dit-il, je sais l'anglais, je pourrais peut-être vous la traduire ?" Ma curiosité ainsi que celle de mes voisins aidant, je fus tout à la joie de savoir enfin ce que cette fameuse lettre pouvait contenir ; c'était peut-être peu orthodoxe de vouloir essayer de déchiffrer une missive qui avait appartenu à autrui, et qui lui était destinée, mais je voulais savoir. En une demi-heure, notre traducteur bénévole fut à même de dévoiler le secret et tout en annotant les principaux passages sur une feuille ordinaire, il nous lit la lettre. Il s'agissait là d'une femme qui écrivait à son mari, lui souhaitait un joyeux Noël et une bonne année – "à la maison, on attend ton retour pour bientôt – les enfants grandissent vite, je joins à ma lettre une photo d'eux. Carol parle souvent de son papa, qui est bien loin, et pense à lui tous les soirs avant de s'endormir. Voici aussi une photo de ta femme chérie, c'est mon frère qui m'a photographiée l'autre jour. Cette photo a été prise derrière la maison, tu te souviens de ... de ...". La missive se terminait ainsi : "Mon amour, dépêche-toi de nous écrire, on attend tous trois de tes nouvelles, on t'embrasse. A bientôt ton retour. Celle qui t'aime, Virginia". La lettre était si émouvante que chacun de nous eut un moment de recueillement pour ce malheureux tombé au champ d'honneur, ainsi que ceux qui ne reverraient jamais l'être cher. On examina encore les objets. On nota l'adresse de cette famille et mon traducteur, ainsi que les voisins, me conseillèrent de ne pas garder cela et de le renvoyer à sa veuve. Cette femme serait certainement heureuse de recevoir un souvenir de son mari, ce serait également, pour elle, une consolation. C'est ainsi qu'il fut décidé de renvoyer tous ces objets à Mme Smith aux U.SA. Une dizaine de jours plus tard, toujours avec l'aide de mon traducteur de passage, je fis une lettre racontant comment il me fut permis de rencontrer son mari et l'occasion qui me fut donnée d'entrer en possession des objets précités. Nous dûmes bien entendu arranger la missive à notre manière, de telle sorte que notre Américaine comprenne .... Le portefeuille, la montre, la lettre, le tout fut envoyé la semaine suivante, et on n'en parla plus... Des mois passèrent, la vie au village avait repris son air habituel. Cela faisait à présent plus d'un an que la seconde libération de l'Ardenne avait eu lieu. On rebâtissait partout. Dans les champs, les trous laissés par l'éclatement des bombes se refermaient les uns après les autres. Une compagnie de démineurs faisait sauter, ça et là, les mines et autres engins de destruction qui traînaient encore par centaines dans les prés et les bois. Enfin, tout n'était plus que mauvais souvenirs et maintenant, on se tournait résolument vers l'avenir ... Et voilà qu'un beau matin, au moment où je m'y attendais le moins, le facteur me présenta une lettre. "Cela vient d'Amérique" me dit-il. D'Amérique ? Qui pouvait bien m'écrire de si loin ? A première vue, aucune personne à ma connaissance n'était partie pour le Nouveau Monde.. Je n'avais d'autres ressources que d'ouvrir la missive, ce qui fut fait en moins de deux. Bien entendu, comme le texte était en anglais, cela ne me servait pas à grand chose. Mais au bas de la missive, une signature retint mon attention. Elle était signée : Virginia St, mon Américaine ! ! ! Elle répondait à mon envoi. Maintenant, il ne me restait plus qu'à trouver à nouveau un traducteur. J'entrepris des recherches et un voisin me renseigna le nouvel instituteur, habitant le haut du village. "Va le trouver, lui pourra te la traduire". Aussitôt dit, aussitôt fait. Le lendemain, je me rendis chez ledit instituteur, lequel se fit un réel plaisir de me traduire la lettre en question. Ma correspondante me remerciait de l'envoi que je lui avait fait parvenir, envoi qui lui rappelait son cher époux. Dans sa lettre, elle me disait que j'avais certainement bien connu son mari, que nous devions avoir été de grands amis et c'est pour cette raison qu'elle me proposait de la rejoindre en Amérique. Je n'aurais aucun soucis à me faire: elle paierait le voyage. Elle me parlait de son ranch au Texas, où elle vivait avec ses deux enfants. Etant seule désormais, elle me proposait tout bonnement le mariage ... Virginia, propriétaire d'un ranch avec 500 bêtes à cornes ... Elle terminait la missive sur ces mots: "celle qui ne vous a jamais vu, mais qui vous aime déjà. Virginia" ?!!! Peut-être est-ce ma timidité, ou la peur de l'aventure, ou encore les conseils de mes parents, mais je ne donnai aucune réponse à cette missive et de ce fait, je n'eus plus aucune nouvelle de mon Américaine. A ce jour, il ne me reste plus comme souvenir d'elle qu'une simple photo , un peu jaunie par le temps. Parfois, je pense encore à cette histoire, me demandant si cela s'est réellement passé, ou si je l'ai rêvé, mais la photo est bien là, à sa place, signée de la main-même de Virginia , prouvant l'authenticité des faits.

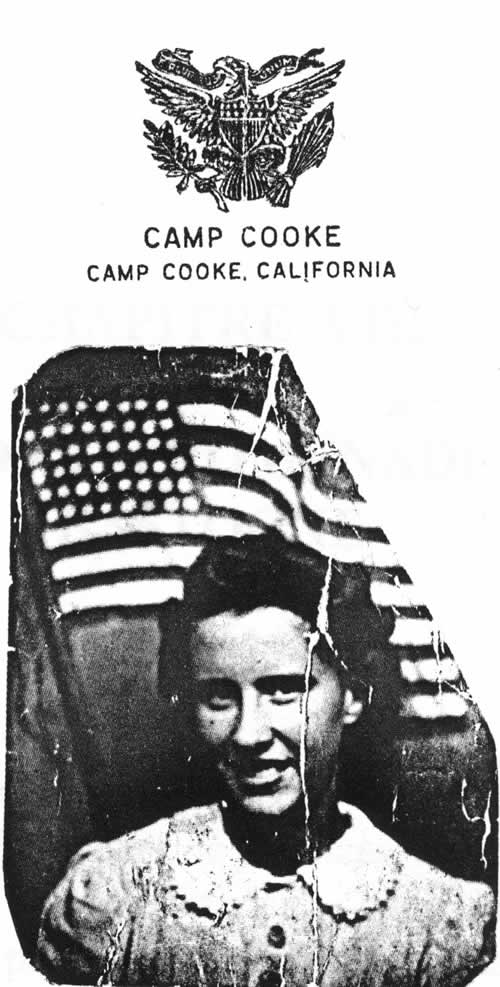

Virginia, l’Américaine du Texas, avec l’en-tête du papier à lettre du G.I. CHAPITRE VIII MISSIONS "PROMENADES" A BASTOGNE Me voici à nouveau en mission. Cette fois, il s'agit de transporter un paquet de journaux clandestins qui, par la suite, seront distribués dans la ville de Bastogne aux partisans, ou poussés dans certaines boîtes aux lettres, voire celle de certains collaborateurs. Plusieurs de ces numéros étaient aussi envoyés sous pli recommandé à l'occupant de la place. C'était là une façon comme une autre de les mettre de mauvaise humeur pour toute la journée ! Pour moi, cette mission était un jeu d'enfants. Le paquet était bien emballé dans un papier gris, le tout fixé sur le porte-bagages de mon vélo. Bien malin aurait été celui qui aurait pu deviner qu'il s'agissait de journaux vérités – ou clandestins – et il aurait fallu le hasard, ou simplement la malchance, pour que la police allemande vienne à me demander ce que j'avais dans ce paquet. Cela ne s'était jamais produit pour moi dans semblable mission. Cette mission fut donc accomplie sans histoire, une promenade d'agrément en ville.. Je trouvai la rue, le numéro et la personne à qui je devais remettre le paquet, celle-ci se chargeant ensuite du reste. Pour moi, cela se terminait là, je pouvais donc dire en moi-même "mission accomplie – à la prochaine". Comme je n'avais rien d'autre à faire, je flânai dans la ville ; à vrai dire, je n'avais pas souvent l'occasion de m'y promener; aussi, puisque j'y étais, autant en profiter, malgré la guerre. Bastogne n'avait pas changé, il y avait toujours les magasins autour de la place du Carré (aujourd'hui Place Mac Auliffe). Au tournant, situé vers le nord, le grand Hôtel Lebrun, le plus chic hôtel du moment réquisitionné depuis 1940. Les hauts gradés de la Wehrmacht, des ambassadeurs, des hommes politiques s'y donnaient rendez-vous ; c'est là aussi qu'à certains moments, des partisans, des chefs de la résistance déguisés en commerçants tranquilles, ou en brave homme d'affaires, venaient espionner tout ce beau monde habillé de gris, ainsi que leurs principaux collaborateurs. De cette manière, bien des renseignements, bien des codes secrets ont été dévoilés et ont servi ainsi à la juste cause. Juste à côté, un garage. C'est là que je déposai mon vélo. Il en était ainsi chaque fois que je venais en ville. Devant moi, la route de Marche : c'est celle que je devais emprunter pour retourner dans mon secteur. Mais là n'était pas mon but du moment. J'entrai dans une rue transversale, celle-ci était bordée d'une rangée de jeunes marronniers. Elle était calme, malgré le fait qu'habitaient là les gens les plus sélects de la région. A l'autre bout se trouvait le terrain de football. A ce jour, elle servait de plaine d'exercices pour les soldats allemands. Vous tournez. A votre gauche, d'un côté, vous avez un couvent : bien des réfractaires y ont trouvé refuge pendant les heures difficiles, et l'église des Pères Dominicains ; vous continuez cette fois vous tournez à droite et si vous vous retournez, vous apercevez au loin la porte de Trèves, la plus vieille bâtisse de la ville. Plus loin encore, la cathédrale de la ville. Sur le côté, plus avant, le monument aux morts. Vous êtes ici au sud de la ville. Vous remontez et à votre droite : l'école des Sœurs. Un couvent, une autre bâtisse très importante : cela doit être également une école ; une grande partie de ces bâtiments sont à présent occupés jour et nuit par nos indésirables, des sentinelles montent la garde tandis que la patrouille circule dans le centre-ville. Face à ces bâtiments, la mairie ; ensuite, de chaque côté, une série de magasins où vous n'avez presque rien avec vos timbres de ravitaillement mais où le marché noir est des plus florissants. Les marchés les plus invraisemblables s'y font. Le troc y est à l'ordre de jour : j'ai ceci à vous proposer, que me donnez-vous en échange ? Maintenant , il ne nous reste plus qu'à jeter un dernier regard sur le panorama de la ville : jolies maisons bien groupées entre elles, les toits en tuiles d'ardoise brillant au moindre éclat du soleil, une place agréable, de petits boulevards bordés d'arbres et de fleurs. Dans les rues, des gens de la villes et des alentours vont et viennent. Ça et là, des enfants jouent. Tout autour, à l'horizon, se dessinent les terres labourées et les grandes prames et pour terminer ce décor de fond de toile de maître, la grande forêt ardennaise. Un air pur. Une vie calme et sereine et si ce n'était le passage d'un chasseur ou d'un bombardier, si ce n'était le martèlement du pavé des rues par les bottes à croix gammée, on aurait vite fait d'oublier que nous sommes en guerre et pourtant, la dure réalité va surgir dans quelques mois. Après une éphémère libération, cette ville que vous voyez allait devenir le point de mire d'une des plus grandes batailles de l'histoire américaine. Le monde entier se tournera vers cette ville, jusqu'alors presqu'ignorée, devenue célèbre du jour au lendemain. Des Allemands vont lancés une dernière fois leur "Got mit uns !" et s'écraser contre le mot "Liberté" et finalement mourir pour un fanatique nommé Hitler. Les jours passèrent et nous voici à présent dans la deuxième quinzaine du mois de mai 1943. C'est une journée ordinaire, un ami de la résistance m'apporta des documents sous enveloppe à remettre à "M", le mot de passe et en main propre. Cette entrevue s'est passée chez moi, elle dura une demi-heure à peine. Comment savait-il que je devais, ce jour, partir faire des courses à Bastogne pour mes parents, dans Bastogne, même près de la gare du chemin de fer, à 300 mètres de l'arrêt du vicinal Bastogne-Amberloup ? Après son départ, je change de vêtements et fait une toilette assez rapide. Valise en main, j'y glisse les documents, sans oublier mon portefeuille, carte d'identité, argent, etc. et l'heure avançant, je file vers H., village voisin à l'arrêt du vicinal qui me conduira à Bastogne. Comme d'habitude, le vicinal a son petit monde bien à lui, il roule à travers la belle campagne ardennaise. Sur son passage, aux arrêts réguliers, il charge les voyageurs. On monte ou on descend ... Assis sur des banquettes, l'on discute de choses ou d'autres, de la pluie, du beau temps, de la famille, des récoltes qui s'annoncent prospères ... on rêve parfois ! Admirant la nature, le temps passe. Oh ! déjà le terminus ... Tout le monde descend. Il est 12h30. Je peux me permettre de faire déjà mes courses en ville ; un peu de monde, comme d'habitude. Chacun de nous essaye, malgré les restrictions (ce n'est pas chose facile) mais on se débrouille. Je profite d'être en ville pour aller chez mon coiffeur, puis dans une quincaillerie, etc... Le temps passe vite. Les courses terminées, je pense à mon rendez-vous, ayant soin de passer le plus loin possible de la Kommandantur qui se trouve justement dans la grande rue principale de Bastogne. Les sentinelles circulent sur le trottoir et surveillent, mine de rien, les allées et venues de la rue. Me voici à destination. Ma montre avance légèrement. Rue droite n° 22, une maison toute simple encastrée entre deux autres plus belles. Je n'ai pas eu le temps de la détailler à fond. Frappant plusieurs coups à la porte, une voix me répond de l'intérieur : "Qui est là ? Que voulez-vous ?". "J'ai un rendez-vous urgent" (je regarde toutefois, par prudence, de droite à gauche, le va-et-vient de la rue). La porte s'ouvre devant moi et une dame d'une cinquantaine d'années environ me dit : "C'est à quel sujet ?" "C'est pour "M"'. "Bon, suivez-moi". Je me trouve alors dans une place meublée sommairement. Elle me prie de m'asseoir. Soudain, un homme invisible auparavant surgit devant moi. Je lui remets les enveloppes. "Merci, je vous fais confiance". Cinq minutes plus tard, je suis reconduit à l'extérieur du bâtiment. Cet entretien avec "M" dura à peine 10 minutes. Mission accomplie. Valise en main, je me dirige vers la gare pour reprendre le vicinal qui me permettra de rentrer chez mes parents, au village de R.. Après renseignements pris, le vicinal ne part qu'une heure plus tard. Aussi, pour passer le temps, je me dirige vers la gare du chemin de fer. Dans la salle d'attente, quelques voyageurs, dont plusieurs sont accoudés à un comptoir-buffet. Je prends une consommation puis me dirige vers une librairie à l'intérieur de la gare. J'y achète un journal et m'assois tranquillement sur un banc, attendant l'heure, non du train mais du vicinal. Absorbé par ma lecture, je n'ai pas vu rentrer des soldats allemands, accompagnés d'un officier. Ces derniers sont en train de demander les cartes d'identité à tout le monde, demandant à tous d'où ils venaient, où ils allaient, pourquoi ils étaient là et ce qu'ils faisaient, etc. Toujours à ma lecture, je ne bougeais pas. Surprise générale pour tous quand soudain, que vois-je, les soldats devant moi et l'officier, d'un ton sec, me dit : "Que faites-vous là ?" Plus que surpris d'être ainsi entouré, je répondis "je suis en train de lire". Il ajoute sèchement "D'où venez-vous? " Je viens de mon village et suis à Bastogne pour quelques heures, où j'ai fait des courses pour mes parents. "Ouvrez la valise". Je m'exécute. "Vous voyez, j'ai deux outils, du fil, de la corde et un peu de nourriture, et je viens de chez le coiffeur". L'officier ajoute encore "Que faites-vous auparavant ?" "Je suis fermier sur une ferme de 30 hectares". L'officier me dévisage durement : "Pourriez-vous me dire ce que c'est ?" désignant mon pantalon. "Un pantalon" répondis-je du tac au tac. "D'où vient-il ?" "On me l'a donné" (il provenait de l'armée belge !!). L'officier me serra fortement la cuisse en me regardant fixement dans les yeux. Il me serra si fort que j'en gardai des bleus quelques jours. Je lui présente ma carte d'identité pour le calmer, il y jette un regard méfiant et me la lance rageusement à terre puis, ils partirent !!! Ouf, j'ai eu chaud ... Pendant cet incident, il régnait dans la salle d'attente de la gare un silence de mort. On aurait entendu une mouche voler ! Les voyageurs avaient le regard fixé sur moi, me trouvant certainement trop sûr de moi envers l'occupant. "Et bien, monsieur, nous avons eu tous bien peur pour vous ..." Le vicinal était à l'arrêt 10 minutes plus tard. Il avait un certain charme champêtre et plus rapide bien sûr. Je pensais en 1900 et bien avant, quand on utilisait les diligences ... on avait le temps de se connaître, de lier parfois une amitié, de raconter sa vie ... Un certain charme quand même et combien on pouvait admirer la nature. Sur le chemin du retour, je sortis de ma rêverie. Je racontai cette journée à mes parents et amis. Quant à moi, je pris conscience du danger que j'avais couru et jura, ce jour-là, de ne plus me rendre à Bastogne, ville devenue trop dangereuse, surtout pour un résistant comme moi.

Ruines de la maison, après la Bataille des Ardennes, où vivait Cyrill, mon chef de section CHAPITRE

IX HISTOIRE D'UNE GRANDE BATAILLE

Cimetière de Hamm (Grand-Duché de Luxembourg) : 5.076 soldats américains y reposent. Certaines tombes juives ont une croix avec l'étoile de David. Patton, tué un an après l'offensive, son épouse est venue, sous réserve en 1969 ou 70, pour s'incliner devant la tombe de son époux. 9 décembre 1945 : Patton est victime d'un accident de roulage. La colonne vertébrale brisée, il est paralysé du cou jusqu'au bas du corps. 21 décembre1945 : à l'hôpital, Patton meurt d'une embolie pulmonaire. Sa femme Béatrice, accourue des Etats- Unis, explique que Georges souhaite reposer au milieu des soldats de son armée, qui sont tombés. 24 décembre 1945 : Patton, promu général "5 étoiles", est inhumé au cimetière de Hamm (Luxembourg). Une croix blanche semblable aux autres porte son nom, son grade et son matricule. En 1948, le corps fut enterré à son endroit actuel.