Maison du Souvenir

Maison du Souvenir

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Comment nous rendre visite

-

Comment nous rendre visite

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Le comité

-

Le comité

-

![]() Nos objectifs

-

Nos objectifs

-

![]() Articles

Articles

![]() Notre bibliothèque

-

Notre bibliothèque

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Photos

-

Photos

-

![]() Signer le Livre d'Or

-

Signer le Livre d'Or

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

|

Une bataille dont à dépendu le sort

du monde

Hitler et Mussolini, au G.Q.G. du Führer, étudient la carte du front de l'Est. Voici pourquoi Hitler

n’a pas pris Moscou Par Wolf Von Aaken Incontestablement,

il y a dans l'Histoire des époques-charnières. Il s'en est fallu de si peu

qu'Hitler ne prenne Moscou que notre imagination reste stupéfaite : comment cela s'est-il produit ?

Wolf von Aaken, auteur de «

Batailles d'extermination »,

(Presses de la Cité), éclaire d'un jour neuf cet épisode essentiel. Le 26 juin 1941, un peu avant 4 heures du matin. Le sergent Gerhard Röber était las et ne pensait qu'à regagner sa couchette. Il était également nerveux quoique rien de particulier ne se passât. Son devoir consistait ? écouter. Il appartenait à une unité spéciale : le service d'écoute de l'armée. Avec six autres camarades, il effectuait des tours de huit heures devant les récepteurs. En ces premiers jours de la campagne de Russie cette unité se trouvait dans la petite station balnéaire de Cranz, en Prusse orientale. Röber consulta sa montre : 3 h 55. Quelques secondes plus tard, il sursauta. Il entendait quelque chose dans ses écouteurs. Il saisit son crayon précipitamment et commença à écrire sur la fiche posée devant lui. Un message chiffré comptant trente deux groupes de cinq chiffres. Le sergent Röber alla porter le message à l'officier de service. Il ne se doutait pas qu'il s'agissait d'un message envoyé par un poste clandestin et donnant d'importantes informations sur le plan d'opérations de la Wehrmacht, en particulier sur l'avance de groupes blindés en direction de Moscou. Au quartier général du Groupe du Centre, à Novy Borissov, on discuta aussi cette avance sur la capitale soviétique. Après la prise de Smolensk, les chars de Guderian et de Hoth n'étaient plus qu'à 300 kilomètres de Moscou. Théoriquement, toutes les possibilités pour s'emparer de la ville étaient ouvertes. Mais Hitler ne se décidait pas à ordonner l'attaque. L'OKH (haut commandement de l'Armée) exprima l'opinion que l'Union Soviétique ne pouvait être décisivement vaincue que par une avance résolue sur Moscou et la destruction de ses armées du centre. Ce n'était pas l'opinion de Hitler. Après la prise de Smolensk, Leningrad lui paraissait constituer le premier objectif à atteindre. Ensuite, la Wehrmacht effectuerait la conquête de l'Ukraine orientale, elle n'attaquerait Moscou qu'après. Le maréchal von Brauchitsch, commandant en chef de l'Armée et le général Halder, chef d'état-major général, estimaient, quant à eux, qu'il était plus important, après la remise en état des groupes blindés, d'avancer à tout prix vers la capitale soviétique. Avant tout, il fallait empêcher les Russes d'organiser une défense en profondeur de Moscou et d'y rassembler de puissantes forces. Après avoir défait l'Armée Rouge devant sa capitale et pris celle-ci, il serait temps de penser à prendre Leningrad, l'Ukraine et le bassin du Donetz. Le 4 août, Hitler vint au Q.G. du Groupe du Centre, à Novy Borissov, pour imposer sa conception aux généraux. Hitler expliqua qu'il voulait d'abord éliminer le centre industriel de Leningrad ; mais ne pouvait encore décider s'il agirait ensuite contre l'Ukraine ou Moscou. Il laissa entendre qu'il choisirait probablement le premier cas, les matières premières et les vivres fournis par l'Ukraine revêtant une grosse importance pour la poursuite de la guerre. En outre, la Crimée servait de base aux Russes pour attaquer, par l'air, les puits de pétrole de Roumanie. Guderian souligna l'urgence d'une remise en état des formations blindées. Il leur fallait avant tout des moteurs, la poussière des routes russes ayant prématurément ruiné les anciens. Hitler ayant déclaré que trois cents moteurs seraient mis à la disposition des unités du front oriental – chiffre très insuffisant, naturellement – Guderian fit observer que l'arme blindée soviétique était de beaucoup supérieure aux formations allemandes. – Si j'avais su, répondit vivement Hitler, que les chiffres donnés dans votre livre[1] étaient exacts, je n'aurais vraisemblablement pas commencé cette guerre ! A la fin de cette conférence, Hitler se montra tellement impressionné par la supériorité numérique de l'ennemi que les généraux eurent la conviction qu'il renoncerait aux opérations de vaste envergure pour approuver la marche sur Moscou. Son entourage devait faire savoir que le « Führer » avait hésité longuement devant l'alternative : Leningrad ou Moscou. Guderian resta persuadé que Hitler s'inclinerait devant la raison militaire. Après une conversation avec le maréchal von Bock et le général Hoth, il dressa un plan dont la marche sur la capitale soviétique constituait la base. Son 2e Groupe blindé devait percer le front soviétique entre Roslav et Briansk, faire sauter le verrou tiré sur l'autoroute à Viasma et foncer sur Moscou par cette autoroute.

Au-delà de la neige et du brouillard : Moscou. Ce plan caractérisait ses conceptions stratégiques. Il était hardi, osé même, mais, toute considération bien pesée, avait une certaine chance de réussir. Le front de Timochenko était si faible entre Roslav et Briansk qu'une forte poussée des blindés devait le crever. Il présenta ce plan à l'OKH qui l'approuva et le transmit à Hitler. Un chef

aux nerfs d’acier Après cette conférence de Novy Borissov, les récepteurs du poste d'écoute de Cranz restèrent branchés en permanence sur la fréquence du message envoyé le 26 juin par l'agent soviétique. Toutes les émissions de celui-ci furent soigneusement notées. Les décrypteurs n'étaient pas encore parvenus à rompre le code mais ils firent une constatation intéressante deux émetteurs signaient leurs messages « Kent » et « Cora ». La station de Moscou les appelait également par ces noms. Qui dissimulaient-ils ? Les spécialistes de l'écoute l'ignoraient. Ils savaient seulement qu'une centaine de messages furent émis en l'espace de quelques jours. Ils parvinrent cependant à établir que la signature de l'émetteur de Suisse était « Lucy ». Staline ne devina pas par intuition l'endroit où Guderian voulait lancer son attaque. Il savait avec précision que le général allemand groupait ses forces dans la région de Mogilev-Gomel et comptait percer par Briansk et Viasma. On n'apprit qu'après la guerre que ces informations lui vinrent de l'émetteur suisse « Lucy ». Pour s'opposer à l'assaut, il fallait un homme aux nerfs d'acier et à la confiance inébranlable. Staline pensa qu'il n'en existait qu'un : le général Andrei Ivanovitch Yérémenko. Dans l'après-midi du 12 août, en revenant à son Q.G., situé à l'est de Smolensk, après une inspection, celui-ci trouva l'ordre de se rendre d'urgence à Moscou. Il y parvint tard dans la nuit et gagna aussitôt le Kremlin. Il fut conduit dans une pièce où se trouvaient Joseph Staline, le maréchal Chapochnikoff, le général F.I. Kouznezov et quelques membres du Comité de Défense nationale. Le commandant soviétique connaissait le plan de Guderian et Yérémenko avait déjà préparé un piège à son adversaire. Mais Guderian n'y tomba pas. Il en fut empêché par un homme qui, simultanément, prépara la voie à une catastrophe encore plus grande : Hitler. Il avait rejeté le plan de Guderian transmis par l'OKH. Guderian en fut informé le 11 août, donc la veille du jour ou Yérémenko fut nommé commandant du front de Briansk. Hitler s'était décidé pour une extension des opérations en direction de la Crimée, du bassin du Donetz et des régions pétrolifères du Caucase, dans l'idée que l'élimination des possibilités industrielles et pétrolières de l'Union Soviétique aurait des conséquences décisives. En outre, il estimait qu'il serait plus facile d'attaquer Moscou après avoir fortement affaibli les armées soviétiques du sud, c'est-à-dire sur le flanc du Groupe du Centre. Il ignorait que la conquête du bassin du Donetz ne pouvait paralyser l'économie de guerre soviétique, les Russes ayant déjà commencé à transférer à l'est de l'Oural leur industrie des armements.

A. Yérémenko, maréchal de l'U.R.S.S. Hitler avait donc résolu d'infléchir l' « Opération Barbarossa » vers le sud, et, le 21 août, il ordonna de préparer la bataille de Kiev. Il faut attaquer Moscou Le 23 août, les généraux du Groupe du Centre apprirent la décision de Hitler de s'emparer tout d'abord de l'Ukraine et de la Crimée. Ils essayèrent de s'y opposer. Ils avaient reconnu que ce plan aboutirait forcément à une campagne d'hiver, avantageuse pour l'ennemi parce que le temps travaillerait alors pour lui, et il aurait, dans l'intervalle, la possibilité de renforcer et de développer la défense de Moscou. Le général Franz Halder, chef d'état-major général, était profondément convaincu qu'il fallait, à tout prix, attaquer la capitale soviétique, et il dit très carrément ce qu'il pensait de l'action au sud. Le maréchal von Bock proposa alors à Guderian et à Halder d'aller trouver Hitler pour lui exposer une nouvelle fois les raisons qui commandaient de poursuivre les opérations en direction de Moscou. Guderian accepta aussitôt et partit en avion pour la Prusse orientale. Au quartier général du Führer, en présence de Jodl, Keitel et Schmundt, il présenta un rapport sur la situation de son groupe blindé. Il ne prononça pas le nom de Moscou, le commandant en chef de l'Armée lui ayant demandé de s'en abstenir. Halder ne participa pas à cette conférence ; il avait appris, entre temps, que Hitler était bien résolu, contre toute raison, à attaquer Kiev et non pas Moscou. Hitler écouta attentivement l'exposé de Guderian puis demanda : – Estimez-vous vos troupes encore capables d'un grand effort après ce qu’elles ont fait jusqu’ici ? Guderian n'aurait pas été lui-même s'il avait laissé échapper cette occasion. Il avait promis de ne pas nommer Moscou, mais rien ne l'empêchait de l'indiquer par un détour. – Si on leur fixe un grand objectif, que chaque soldat comprendra ... oui ! répondit-il. Hitler comprit aussitôt : – Vous voulez naturellement parler de Moscou ? Guderian expliqua pourquoi. Il développa tous les arguments qui recommandaient cette attaque et qui s'opposaient à une action contre Kiev. Il se plaça à tous les points de vue : politique, psychologique, militaire. L'Ukraine, dit-il, tomberait automatiquement après la destruction des forces principales de l'ennemi devant la capitale. Le Groupe d'armées du Centre était prêt à attaquer celle-ci. Détacher des forces vers le sud lui ferait seulement perdre du temps. Une grande consommation d'hommes et de matériel se produirait forcément. En outre, il fallait prévoir qu'une période de mauvais temps compliquerait considérablement les futures opérations contre Moscou.

Du côté des Soviétiques : un groupe de la première brigade des blindés de la garde contre-attaque (octobre 1941). Hitler écouta encore très attentivement. Quand Guderian eut fini de parler, il exposa à son tour les raisons qui l'avaient fait se décider pour Kiev, puis il donna officiellement l'ordre d'attaquer cette ville. Le Groupe du Centre y participerait avec deux corps d'armée et le 2e Groupe blindé de Guderian. Les unités s'ébranlèrent, à travers la chaleur et la poussière, vers le sud… en direction de Kiev. Le général Yérémenko restait persuadé que Moscou constituait l'objectif de Guderian, mais il dut reconnaître, au plus tard le 25 août, qu'il se trompait. Ce jour-là, l'officier de liaison de l'aviation lui apprit que les avions avaient vu de grosses formations blindées rouler vers le sud, à l'ouest de Starodoub. Yérémenko n'avait-il vraiment pas remarqué son erreur plus tôt ? S'y était-il obstiné parce que Staline attachait une trop grosse confiance aux rapports de ses agents ? Mais ceux-ci n'avaient annoncé que le plan de Guderian. Celui de Hitler semble avoir été, ignoré à l'époque. Yérémenko se tut-il parce qu'il n'osait pas contrecarrer Staline ? S'il en fut bien ainsi et s'il exécuta, contre son gré, les ordres de son chef, il diminua la valeur de son mérite historique, car, alors, la Russie n'aurait été sauvée que par un simple hasard. Staline, on le sait, restait souvent convaincu que l'attaque se produirait contre Moscou. Cette conviction le conduisit à commettre une faute qui favorisa l'action de Hitler vers le sud. Il défit le verrou tiré devant l'Ukraine septentrionale pour mettre les unités ainsi rendues disponibles à la disposition de Yérémenko en vue de défendre la route de Moscou. Yérémenko, c'est également certain, reçut ses ordres directement du G.Q.G., car, le 24 août encore, Chapochnikoff lui fit savoir que Guderian ne se dirigeait pas vers le sud, mais allait attaquer la droite du front de Briansk. Cette attaque devait se produire le 25 ou le 26, et Yérémenko fut invité à prendre ses dispositions en conséquence. Yérémenko « encaissa » de rudes coups. Dès le premier jour, ses unités furent rejetées en arrière, et séparées de la 13e Armée ; il dut se replier. Une situation catastrophique Le 2 octobre, sa situation devint encore plus dangereuse quand la 2e Armée allemande enleva les lignes de son voisin de droite. Il restait pourtant convaincu de pouvoir conserver Orel. Le 30 septembre encore, le général Tiourine, commandant militaire de cette place, lui avait affirmé qu'il tiendrait. Il disposait de cinq régiments d'artillerie, de quatre brigades antichars et d'un régiment d'obusiers. En outre, il avait fait préparer dix mille bouteilles remplies de liquide inflammable pour les jeter sur les chars. Le 3 octobre, Yérémenko apprit pourtant la navrante nouvelle : Orel était tombée. Les blindés allemands s'étaient emparés d'un important nœud de communication et centre de ravitaillement. Yérémenko se fit immédiatement mettre en communication avec Chapochnikoff, le chef d'état-major général. Il lui exposa la menace constituée par la présence de Guderian en arrière du front de Briansk et lui proposa d'orienter ses troupes face à l'est pour échapper à l'encerclement. Chapochnikoff répondit qu'il connaissait le bien fondé de cette proposition mais qu'il ne pouvait l'approuver sans l'assentiment de Staline qu'il allait voir sans délai.

Le général Guderlan commente les troupes motorisées sur le front de l’Est. (à droite assis à l’avant de la voiture) Entre temps, un fait s'était produit dont Yérémenko ne pouvait avoir encore connaissance : la 18e Division panzer du général Nehring s'était emparée du carrefour de Karatchev, à 25 kilomètres au sud-est de Briansk. La 17e panzer, qui suivait, avait alors obliqué vers l'ouest pour prendre Briansk à revers. L'encerclement se refermait. A son P.C. de combat, installé dans une épaisse forêt de sapins, près de la gare de Sveny, à l'est de Briansk, Yérémenko attendait la réponse de Moscou. Ses services occupaient deux maisons et un certain nombre de cabanes en terre. Un aide de camp fit irruption dans le bureau de Yérémenko pour l'avertir que les véhicules allemands venaient de paraître derrière le P.C. Ils venaient de s'engager sur la route conduisant à Orel. Yérémenko courut à la fenêtre. Il aperçut les panzers qui tiraient dans la forêt. Des voitures d'état-major flambaient déjà sur la route. Le général rafla les cartes et les documents qui se trouvaient sur la table et les enfonça dans sa serviette. Puis il jeta un manteau sur ses épaules, sortit précipitamment de la maison et alla s'abriter derrière une haie. Il s'y trouva seul avec ses deux motocyclistes Démianov et Gorlanov, plus l'aide de camp Hirnitch. Le reste de l'état-major avait disparu. Les panzers se rapprochaient, toujours tirant. Yérémenko vit des camions chargés de fantassins passer sur la route. Il fallait absolument faire quelque chose pour empêcher les Allemands de mettre la main sur les documents du P.C. – Hirnitch, occupez-vous des archives. Démianov, donnez-moi votre pistolet-mitrailleur et allez chercher des grenades. Gorlanov, restez avec moi. Un camion qui roulait en tête de la colonne d'infanterie s'approcha alors du P.C. : Yérémenko ne bougea pas jusqu'à ce qu'il fût à bonne portée. Alors il tira sur le pare-brise. Gorlanov l'imita. Le chauffeur et un officier assis près de lui s'écroulèrent. Le camion embarda et s'écrasa contre un arbre. Celui qui le suivait s'arrêta près de lui. Yérémenko tira de nouveau et atteignit encore son but. Au tout dernier moment, le bataillon de protection de l'état-major fit son apparition, venant de la route Briansk-Karatchev. Les Allemands furent refoulés à la mitrailleuse et à la grenade. Au matin du 7 octobre, Yérémenko arriva au Q.G. de la 3e Armée soviétique où on l'accueillit avec un silence gêné. Pour la deuxième fois depuis le début de la guerre on l'avait donné pour mort. Le commandant de la 50e Armée avait déjà été désigné pour le remplacer. Yérémenko conservait cependant sa confiance. Il demanda aussitôt la communication avec le Kremlin et réclama une nouvelle fois au chef d'état-major général l'autorisation de retourner ses unités menacées pour tenter de percer vers le nord-est.

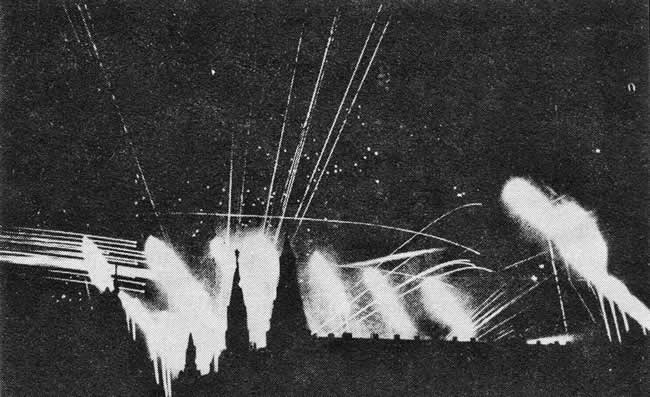

Le Kremlin bombardé de nuit. Dans la nuit du 6 au 7 octobre se produisit quelque chose qui devait avoir une importance décisive pour le déroulement des opérations allemandes devant Moscou. L'hiver russe venait de s'annoncer. Le temps n'était plus éloigné où la terre se transformerait en désert de neige. Aux portes de la victoire Au soir du 7 octobre, les groupes blindés Hoth et Hoepner firent leur jonction, comme prévu, à l'est de Viasma, achevant l'encerclement d'environ 680.000 soldats soviétiques – la masse des défenseurs de Moscou. Malgré les contre-attaques furieuses, ils ne desserrèrent pas leur étreinte. La résistance s'écroula dès le 13 octobre. Il y eut 662.000 prisonniers ; 1.242 chars et 5.412 canons furent capturés. L'Armée rouge venait de subir un véritable désastre. Une énorme brèche s'ouvrait dans le système défensif de Moscou. Le 13 octobre se produisit un autre fait qui demeura provisoirement ignoré du service des renseignements allemand : lors d'une attaque de Stukas, une bombe tomba près de la voiture de Yérémenko, promu général d'Armée dans l'intervalle ; des éclats le blessèrent grièvement. On le ramena à son Q.G. Pendant qu'un médecin le soignait, son chef d'état-major et le général Kreiser, chef de la 3e Armée, le supplièrent de se laisser transporter en arrière du front. Il n'avait pas à se préoccuper du sort de ses unités, ses ordres seraient exécutés à sa satisfaction pendant son absence. Il accepta. A la tombée de la nuit, un avion du type PO-2 atterrit auprès du Q.G. pour le prendre. Le 27 octobre, l'Armée rouge subit une nouvelle débâcle. A Briansk, Guderian encercla la masse des unités appartenant au groupe d'armée de Yérémenko. Les 3e et 13e Armées soviétiques essayèrent désespérément, là aussi, de rompre l'encerclement, mais le résultat fut le même. Cinquante mille soldats entrèrent en captivité ; seuls quelques groupes parvinrent à s'échapper par la région marécageuse. Les panzers foncèrent dans la brèche et atteignirent la ligne Kalouga-Borodino-Kalinine. Moscou était en grand danger ! Hitler crut avoir gagné la bataille pour la capitale. Il fit annoncer, par le Dr Dietrich, directeur de la Presse, que la décision militaire était survenue sur le front oriental et que l'Armée rouge avait été détruite. Une activité frénétique régnait à Moscou. Le 13 octobre, Staline convoqua les hauts fonctionnaires en une réunion extraordinaire. Il leur annonça qu'il n'avait nulle intention d'abandonner la capitale sans combattre et qu'il fallait, au contraire, se préparer à la résistance la plus énergique. Cette préparation commença dès le lendemain. Des brigades d'ouvriers furent constituées avec des volontaires et mises à l'entraînement. Toute la population fut mobilisée pour construire des barricades, des emplacements de mitrailleuses, des positions d'artillerie. Dans les troupes en avant de la ville, l'esprit de résistance commençait manifestement à faiblir. Des défaillances de plus en plus nombreuses se produisaient. Des officiers se suicidaient à l'approche des panzers. Des unités entières, lasses de se battre, se rendaient. Le nombre des déserteurs et des soldats qui se mutilaient croissait dans des proportions alarmantes. La désagrégation faisait des progrès rapides. Fait qui caractérise bien la gravité de la situation : une unité spéciale fut constituée avec des membres du NKVD pour faire sauter tous les bâtiments importants au Kremlin et dans le reste de la ville afin de transformer Moscou en amas de décombres si c'était nécessaire. Le 15 octobre, les panzers étaient à 150 kilomètres de la capitale. Devant eux, la résistance faiblissait. Les unités soviétiques se repliaient. Leur marche fut soudain arrêtée. Le 15 octobre, vers midi, un vent chaud souffla du sud ; d'épais nuages s'amassèrent dans le ciel. Bientôt il plut à verse. Très vite, les routes se transformèrent en marécages. Les fantassins allemands connurent des fatigues indicibles. La boue s'aggloméra aux chevilles, pesant comme du plomb aux pieds des hommes. Des problèmes insolubles se posèrent aux unités attelées. Les chevaux s'enlisaient, incapables d'avancer malgré les coups des conducteurs. Ils ne pouvaient plus rendre aucun service. Les unités motorisées, elles-mêmes, connurent les pires difficultés. Les moteurs tombaient en panne, les véhicules s'embourbaient, bloquant le chemin. Des unités entières se trouvèrent paralysées pendant plusieurs jours. Encore fallait-il, pour qu'elles se remettent en marche, que des avions parachutent sur les colonnes, des pièces de rechange, des crics, d'autres outils. Souvent même il fut nécessaire d'assurer le ravitaillement en vivres par la voie de l'air. Un certain Sorge… Le service d'écoute de Cranz continuait à recevoir des messages chiffrés dont une station, située aux environs de Moscou, accusait réception. Les officiers du déchiffrement n'étaient toujours pas parvenus à en percer le mystère. Les équipes de repérage avaient établi que l'émetteur signant « Coro » se trouvait à Berlin, mais il était extrêmement difficile à localiser parce qu'il changeait presque chaque jour de fréquence et ne parlait jamais pendant plus d'une ou deux minutes. Mais, comme on l'apprit par la suite, « Coro » à Berlin et « Lucy » en Suisse, n'étaient pas seuls à renseigner Moscou. Il y avait, à Tokyo, un journaliste allemand correspondant du « Frankfurter Zeitung » et conseiller de presse à l'ambassade qui s'appelait Richard Sorge et était né à Bakou, le 4 octobre 1895, d'un ingénieur allemand et d'une mère russe. Sorge, dont le grand-père avait été secrétaire de Karl Marx, était entré au parti communiste dès 1919, où son intelligence, son éducation et sa force de conviction le firent choisir pour des missions spéciales. Son heure sonna en 1924. A la demande de Moscou, il quitta le parti communiste allemand pour celui de Russie, où il devint membre du bureau de renseignements du Komintern. Au début de 1941, il avait constitué à Tokyo un réseau de quatorze personnes qui lui fournissaient des informations précieuses. Le 20 mai 1941, il put faire transmettre par Klausen, à Moscou, un renseignement de la plus haute importance : la masse de l'armée allemande se trouvait concentrée sur la frontière orientale et attaquerait la Russie le 20 juin suivant[2]. Dès l'été 1941, le gouvernement japonais avait pris la décision de faire la guerre aux Etats-Unis pour étendre sa zone d'influencé dans le Pacifique. Pour dissimuler ses intentions, l'état-major général nippon porta l'armée dite du Kouantoung, à la frontière russo-mandchourienne, à l'effectif d'un million d'hommes. L'Union soviétique, craignant une guerre sur deux fronts, réunit elle-même un million d'hommes pour faire face à cette menace. Bien entendu, Moscou essaya de savoir s'il s'agissait d'un bluff ou d'un danger réel. Dans le premier cas, il était possible de retirer les troupes pour les engager contre les Allemands. Ces unités sibériennes constituaient une élite et pouvaient jouer un rôle capital en sauvant Moscou et la « patrie des travailleurs ». Sorge travailla fébrilement pour se procurer ce renseignement. Il ne tarda pas à apprendre que la concentration au Kouantourig n'était qu'une feinte, que le gouvernement japonais s'apprêtait, en réalité, à attaquer les Etats-Unis. Dès le 15 octobre 1941, Sorge put faire parvenir ce renseignement capital à Moscou. Le Kremlin réagit immédiatement. Peu de jours après, Staline ordonna au général Sokovski, nouveau chef d'état-major général, de mettre cinquante divisions sibériennes en marche sur Moscou. Sorge venait d'intervenir décisivement dans l'histoire mondiale. Trois jours plus tard, il était arrêté avec son radio Klausen. Entre temps, Staline avait remanié le commandement sur le front de Russie. Le 10 octobre, le maréchal Timochenko fut nommé successeur de Boudienny. Le général d'armée Joukov lui succéda à la tête des troupes défendant Moscou. Il était encore plus dur, plus impitoyable que Yérémenko et, contrairement à celui-ci, il avait, en plus, de la chance. Le destin lui manifesta sa bienveillance dans la nuit du 5 au 6 novembre. L'adjudant Michalski,

de la 4e Armée panzer, a noté le fait dans son journal : C'était une catastrophe

pour les troupes allemandes devant Moscou, mais un miracle sauveur pour le

général Joukov. L'hiver russe allait se révéler, pour les premières, un

adversaire plus redoutable que la plus vaillante armée. Entre temps, le général Franz

Halder, chef d'état-major général, avait convoqué à Orcha

tous les chefs d'état-major du Groupe du Centre pour une conférence. Le général

von Sodenstern, chef d'état-major

du Groupe du Centre, proposa d'arrêter l'attaque de Moscou à cause du mauvais

temps et des énormes difficultés de ravitaillement qui en résultaient. Le représentant

du Groupe du Nord se prononça également dans ce sens. Halder

annonça que Hitler avait décidé de poursuivre l'attaque. Les troupes

soviétiques, estimait le « Führer » n'étaient plus capables d'opposer une

résistance sérieuse. Il prévoyait aussi la prise des centres ferroviaires situés

en arrière de la capitale, pour empêcher les renforts arrivant de Sibérie de

gagner leur destination. Les chefs d'état-major en

furent consternés. Ils savaient trop bien que le plan de Hitler était

irréalisable dans de pareilles conditions de temps. Le maréchal von Brauchitsh et le général Halder usèrent vainement de toute leur force de persuasion

pour détourner Hitler de ce projet insensé. Il maintint ses ordres pour l'attaque

de Moscou. L'opération devait

commencer le 15 novembre 1941. La plus redoutable des armées : le froid Le 13 novembre, le thermomètre

marqua - 24° C et, le lendemain, - 25° C. Pour faire démarrer les moteurs des chars,

il fallut les chauffer avec une lampe à souder ou avec un feu à ciel ouvert. Dans

les tuyautages, l'huile se transforma en une masse gluante. Aucun véhicule ne

fonctionna plus de façon normale. L'attaque n'en commença pas

moins le 15. Ce fut, pour les fantassins

allemands, une épreuve sans pareille. Ils étaient insuffisamment vêtus pour ce

grand froid. Le ravitaillement en vivres et en munitions s'effectuait très mal,

car les services de l'arrière connaissaient les mêmes difficultés que les

unités du front. La première crise se

produisit dès le 17 novembre, à la droite de la 4e Armée. Quatre

divisions soviétiques, excellemment équipées, attaquèrent : des divisions sibériennes

à peine arrivées de la frontière de Mandchourie. Le maréchal von Bock ne parvint que de justesse à rétablir la situation

devenue très dangereuse. L'attaque continua sur le

reste du front. Même la température très basse ne diminua pas l'esprit agressif

des unités allemandes, seul le rythme de l'assaut s'en trouva ralenti. Le péril

grandit de jour en jour pour la capitale soviétique. La 9e Armée

avait déjà atteint une ligne courant du lac Ilmen jusqu'à Kalinine. Les 3e

et 4e Armées blindées avaient dépassé Klin

et étaient parvenues de l'autre côté de la voie ferrée conduisant à Moscou. Des

détachements de la 4e Armée avaient établi une tête de pont sur le

canal Moscou-Volga. Les unités allemandes les plus avancées ne se trouvaient plus

qu'à trente-cinq kilomètres du centre de la ville ! Le 2e Groupe

panzer du général Guderian avait avancé au nord de Toula. Mais le froid augmentait de

jour en jour. Des tempêtes de neige balayaient tout le pays. Les véhicules se bloquaient

dans les congères. La nourriture parvenant au front devenait le plus souvent

inconsommable. Le froid tuait plus d'hommes que le feu ennemi. L'hiver russe

déployait ses terribles régiments et il n'avait pas encore atteint toute sa

force !

L'attaque allemande est stoppée. En décembre 1941, les unités d'infanterie soviétique entrent dans la ville de Youknov libérée. Dans la nuit du 5 au 6 décembre,

les groupes Guderian et Hœpner se trouvèrent bloqués

devant Moscou. La ville semblait à portée de la main. Par temps clair, on

apercevait les tours du Kremlin dans les lunettes. On voyait même les lueurs

des coups tirés par la D.C.A. de la ville. Mais il ne fut pas possible

d'aller plus loin. Les hommes étaient à bout de force. Aucun général ne pouvait

plus intervenir décisivement. Moscou venait d'être sauvé par un personnage de

légende : « Petit Père le Froid ! » Il donna au maréchal Joukov

le temps de concentrer de nouvelles réserves arrivées de Sibérie. L'espion

Richard Sorge avait vraiment fait du bon travail ! La journée du 6 décembre

commença par une tempête de neige. Le thermomètre tomba à - 40° C. La terre

était transformée en roc. Des arbres éclataient. De gros glaçons couvraient

rivières et canaux. Joukov attaqua ce jour-là

avec ses régiments d'élite. A droite et à gauche de Kalinine, les soldats

sibériens, emmitouflés, la tête couverte par un capuchon blanc, avancèrent,

pistolet-mitrailleur au poing, tirant leurs mitrailleuses sur de petits traîneaux. Les fantassins allemands se

tenaient dans des trous creusés dans la neige. Beaucoup de leurs armes ne

fonctionnaient pas, les culasses étant gelées. Cependant, Tikvine

ne fut perdu que le 9 décembre. Tenir, tenir à tout prix !

En ces terribles jours toute la conception stratégique de Hitler tint dans

cette consigne. L'approche de la

catastrophe fit naître des dissensions entre lui et le maréchal Brauchitsch,

commandant en chef de l'Armée. Le 19 décembre, Hitler accepta la démission

présentée par celui-ci et prit personnellement le commandement. Tenir à n’importe quel prix L'offensive soviétique

déclenchée le 6 décembre devant Moscou fit naître une nouvelle crise à l'aile

méridionale du Groupe du Centre. Des unités sibériennes percèrent les positions

de la 2e Armée allemande et poussèrent vers Orel. A Toula, le groupe

de Guderian se trouva engagé dans de durs combats. Une menace de rupture pesa

sur le front entre la 2e Armée et la 2e Armée panzer. Hitler,

nouveau commandant en chef, ayant soumis tout repli à son approbation préalable,

Guderian essaya d'obtenir de lui un retrait des armées en danger sur la ligne Youya-Oka. – Non ! Je l'interdis ! fut

la réponse. Guderian insista, avec des

arguments techniques. Le repli était indispensable pour conserver quelque force

aux troupes. Les deux armées ne pouvaient matériellement pas tenir leurs

positions du moment. – Qu'elles s'enterrent pour

défendre chaque mètre de terrain ! – Il est impossible de s'enterrer,

la terre étant gelée sur un mètre et demi de profondeur. Nos outils de tranchée

n'y mordent même pas. – Alors, ouvrez des

cratères avec des obusiers lourds. Nous avons fait cela naguère, dans les

Flandres ! – Dans les Flandres, les divisions

tenaient un front de quatre à six kilomètres et disposaient chacune de deux ou

trois groupes d'obusiers avec des munitions relativement abondantes. Les

miennes défendent un front de vingt à quarante kilomètres et chacune ne possède

que quatre obusiers avec une cinquantaine de coups par pièce. Chaque obusier

pratiquerait cinquante trous de la grosseur d'une cuvette, avec une tache noire

autour, mais il serait impossible de créer une position d'entonnoirs. Il n'a

jamais fait, dans les Flandres, un froid comparable à celui-ci. D'autre part, mes

munitions me seront beaucoup plus utiles pour repousser l'ennemi. Nous n'arrivons

même pas à enfoncer dans le sol des piquets pour tendre nos lignes téléphoniques.

Il faut ouvrir des trous avec des charges explosives. Où trouverions-nous les

charges nécessaires pour creuser toute une position ? Aucun de ces arguments n'ébranla

Hitler, Il maintint son interdiction de tout repli et son ordre de tenir sur

place à n'importe quel prix. Les objections de Guderian

renforcèrent seulement Hitler dans sa conviction que ses décisions étaient

justes. Il continua d'interdire tout repli et maintint son ordre de conserver à

tout prix les positions atteintes devant Moscou. Le 9 janvier 1942, au

matin, le thermomètre marqua - 30° C. Un vent d'est glacial chassait la neige

sur les positions allemandes. A 8 h 30, tous les canons soviétiques

commencèrent à cracher. Pendant deux heures ils transformèrent en enfer le

paysage. Pendant deux heures, des milliers d'hommes se pressèrent étroitement

contre la neige durcie. Puis des hourras retentirent. Les Sibériens se lançaient

à l'assaut. Les soldats allemands se

défendirent avec l'énergie du désespoir mais les Russes réussirent à percer.

Chars de combat et matériel abandonnés par les troupes allemandes au cours de leur retraite près de Moscou. La jonction entre le Groupe

du Centre et celui du Nord fut enfoncée. Les Soviétiques reprirent Velikiyé Louki. De puissantes forces

obliquant vers le sud de ce point crevèrent la flanc-garde de la 9e Armée à l'ouest de Ryev,

puis attaquèrent par l'ouest. D'autres unités pénétrèrent plus au sud, jusqu'au

nord-ouest de Viasma. L'offensive soviétique ne

fut arrêtée que dans les derniers jours de février. Hitler avait perdu la

bataille de Moscou. [1] Dans ce livre « Achtung, Panzer ! », publié avant la guerre, Guderian évaluait à dix mille le nombre des chars soviétiques, mais ni Hitler, ni le général Beck, alors chef d'état-major général n’avaient pris ce chiffre au sérieux [2] Dans les numéros 79 et 80 d'Histoire pour Tous, Alain Decaux a raconté de façon très complète l’histoire de Richard Sorge. |

© Maison du Souvenir. Tout droit réservé. ©