Maison du Souvenir

Maison du Souvenir

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Comment nous rendre visite

-

Comment nous rendre visite

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Le comité

-

Le comité

-

![]() Nos objectifs

-

Nos objectifs

-

![]() Articles

Articles

![]() Notre bibliothèque

-

Notre bibliothèque

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Photos

-

Photos

-

![]() Signer le Livre d'Or

-

Signer le Livre d'Or

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

|

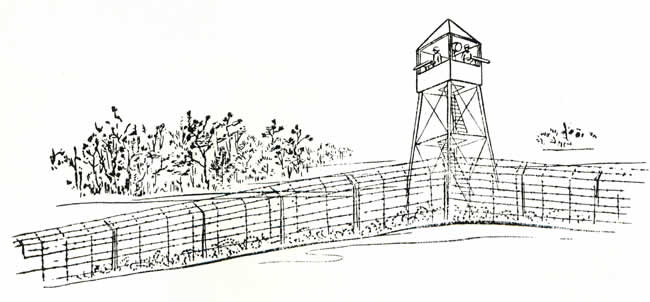

Jamais ne Désespère...[1] Elsterhorst – 1941

Comment un Allemand se

soumit aux arrêts que lui infligea un prisonnier français. Les prisonniers internés au Château de Colditz et dont

l’état de santé nécessitait qu’ils fussent transférés dans un hôpital, étaient

envoyés à Elsterhorst. Le trajet était long ; il fallait prendre le train,

changer deux fois, et si l’on tient compte des formalités de levée d’écrou à

Colditz qui étaient particulièrement laborieuses, il fallait près d’une journée

entière pour faire le voyage. L’hôpital

d’Elsterhorst était attenant à « l’Oflag VI.D » qui hébergeait plus

de 5.000 officiers français. Entre ce camp et l’hôpital, un va-et-vient continu

de malades permettait à ceux qui venaient de Colditz, spécialement aux Français,

d’avoir des contacts avec d’autres camarades et de voir une captivité somme

toute assez différente de celle à laquelle ils étaient eux-mêmes soumis. Un camp de

prisonniers où sont réunis 5.000 officiers de la même armée est un petit monde

en soi. Les services généraux du camp y prennent une grande importance et leur

organisation implique certains permanents de travail entre tous ceux qui y sont

affectés : prisonniers ou gardiens. Ces

rapports de travail en entraînent fatalement d’autres, notamment ces petits

échanges de complaisances qui contribuent à rendre moins pénible, pour

certains, la longue captivité. Pendant mon

séjour à l’hôpital d’Elsterhorst, on m’a raconté une histoire, arrivée au camp

voisin, qui illustre bien ce que je veux dire : Les

services généraux du camp : ravitaillement, colis, censure, etc... étaient

établis à l’intérieur même des barbelés, où ils occupaient un ensemble de

baraques spécialement conçues pour ces services. L’un des

officiers français, un capitaine, qui travaillait à la réception et à la

distribution des colis, avait souvent été l’objet de démarches discrètes de la

part d’un des officiers allemands affectés au même service, et qui aurait

beaucoup voulu recevoir, de temps en temps, une tasse de « Nescafé ».

L’officier

français fit, avec l’officier allemand, un marché qui se résumait à ceci :

tous les jours, l’officier allemand viendrait après le déjeuner, avant la

reprise du travail, à la chambre du capitaine français et y recevrait une tasse

de café, moyennant quoi, chaque fois qu’une fouille aurait lieu dans le camp,

l’officier allemand en informerait le capitaine français la veille en indiquant

les baraques où la fouille aurait lieu. De cette façon, les prisonniers

pourraient déménager, avant la fouille, les objets compromettants tels

que : appareils de T.S.F., cartes militaires, vêtements civils, etc... Le marché

fut très scrupuleusement observé pendant plusieurs mois à la pleine

satisfaction des contractants ; mais un matin une fouille eut lieu, qui

n’avait pas été annoncée, et les fouilleurs firent main basse sur plusieurs

objets qui avaient été introduits à grand’peine dans le camp. A une

heure, après-midi, l’officier allemand se présente chez le capitaine français

et celui-ci de l’interpeller : « Eh bien, vous ne m’avez pas prévenu

de la fouille de ce matin ! » A quoi l’Allemand répond en

bredouillant une excuse embarrassée.

« C’est bon » réplique le Français, « vous aurez quinze

jours d’arrêts ». L’Allemand

sourit et, ne comprenant pas le sens que le Français donnait à ces arrêts,

attend son café. Comme on ne

fait pas mine de lui en donner, il le demande timidement en indiquant que le

temps passe, et le Français de lui dire : « Mais je vous le

répète ; vous avez quinze jours d’arrêts ». « Ach

so » répond l’Allemand en riant jaune et en partant. Le lendemain, à la

même heure, il revient et le Français lui rappelle qu’il est aux arrêts. Enfin

l’Allemand comprend ; il s’en va et s’abstient de venir jusqu’à l’échéance

des quinze jours. Après quoi, il recommence ses visites le plus naturellement

du monde.

Il n’y eut

plus jamais de fouille surprise aussi longtemps que cet Allemand resta à

Elsterhorst, et lorsqu’il reçut une autre affectation, il vint, avant de partir,

présenter son successeur et lui transmettre les consignes qui furent toujours

scrupuleusement observées. La grande évasion. Un matin d’hiver, pendant que j’étais à l’hôpital

d’Elsterhorst, nous constatâmes, dès le réveil, à la tête de nos infirmiers

allemands et à leur nervosité, qu’il se passait quelque chose d’anormal. Nous

eûmes bientôt la clef du mystère ; la veille, dans la soirée, trente-deux

camarades français s’étaient échappés du camp ! Voici ce qui est

arrivé : Les soldats

allemands préposés aux services généraux du camp, arrivaient chaque matin, à la

mode allemande, en colonne par trois. Ils étaient commandés par un

sous-officier fort en gueule qui scandait le pas cadencé : « eins,

zwei ». A huit

heures trente, ponctuellement, ils arrivaient à la porte du camp que le

personnel de garde leur ouvrait largement et ils continuaient au pas :

« eins, zwei, eins, zwei », jusqu’aux baraques des services, où leur

chef prenait un vif plaisir, avant de faire rompre les rangs, à leur faire

exécuter l’une ou l’autre évolution, afin de montrer à tous comme il commandait

bien.

A midi, le

détachement se reformait pour sortir du camp ; à deux heures, il y

rentrait pour en ressortir à six heures. Chaque fois, dès qu’il arrivait près

de la porte du camp, la garde ouvrait largement celle-ci et le sous-officier du

détachement, en passant devant son collègue de garde, haussait un peu la voix

et scandait le pas un peu plus sèchement, à moins qu’il n’interpellât l’un ou

l’autre de ses soldats dont l’allure n’était pas assez martiale, le tout afin

que personne n’ignore son ton de commandement. Tout cela

se renouvelait régulièrement cinq jours par semaine ; car, outre le

dimanche, les services généraux ne fonctionnaient pas le vendredi, parce que ce

jour-là le personnel du camp était repris en mains par l’autorité militaire et

participait à des exercices et manœuvres. Nous étions

en hiver, il était six heures, il faisait déjà noir. Le détachement se présenta

à la porte du camp pour sortir, la garde ouvrit la porte toute grande et comme

d’habitude le détachement sortit marchant au pas que le sous-officier scandait

sèchement : « eins,zwei, eins,zwei ». Une seule

chose avait échappé à la garde de la porte : ce jour-là était un vendredi

et le détachement qui sortait n’était pas entré au camp à deux heures ! En réalité,

il était formé par trente-deux officiers prisonniers dont l’un, bel alsacien

blond, imitait à la perfection le sous-officier allemand. L’illusion était

complétée par les uniformes : on avait saupoudré de chaux les capotes

françaises préalablement recoupées, ce qui leur donnait sous la lueur des

projecteurs, tant pour la couleur que pour la forme, l’aspect de manteaux

allemands. On avait fait des bonnets de police avec des couvertures, des

ceinturons et leurs plaques avec du carton et des boites à conserve, et les

baïonnettes étaient en planches de lit.

« Eins,zwei, eins, zwei » nos trente-deux prisonniers avaient

pris la clef des champs ; leurs capotes, leurs ceinturons et leurs

baïonnettes de comédie furent retrouvés le matin dans un fossé, le long de la

route. Si

quelques-uns des évadés furent repris, la plupart réussirent. Si les Allemands

étaient nerveux ce matin-là, nous étions, nous, bien joyeux. L’art de voyager. Quatre jeunes camarades français, les lieutenants

Navelet, Charvet, Le Jeune et Lévy, également pensionnaires de Colditz,

m’avaient rejoint à Elsterhorst. Le Jeune

avait dû être opéré de l’appendicite ; Navelet souffrait d’un épanchement

de synovie particulièrement douloureux et tenace ; quant à Charvet et

Lévy, je ne pense pas qu’ils fussent réellement malades, mais avec la

complicité du bon médecin français de Colditz, le Docteur Le Guet, ils étaient

parvenus à se faire envoyer à l’hôpital avec l’espoir qu’en cours de route ils

trouveraient bien l’occasion de s’évader. Bien que le

genou de Navelet continuât à le faire souffrir et que Le Jeune fût encore très

affaibli par les suites de son opération, l’autorité allemande décida, un beau

matin, que tous les quatre devaient réintégrer le Château de Colditz. Lorsqu’on

allait d’Elsterhorst à Colditz, il fallait partir tôt : On vous réveillait

à quatre heures du matin, à quatre heures et demie il fallait se présenter tout

habillé, avec son bagage, à la fouille et l’on partait à cinq heures, à pied,

pour la gare de Königswerda, distante de quelque trois ou quatre kilomètres. Le

train partait vers six heures. La route d’Elsterhorst à Königswerda

franchissait tout d’abord une lande sablonneuse où croissaient des pins tordus

et clairsemés, puis le relief du sol se relevait, la végétation devenait plus

touffue et, avant d’arriver à Königswerda, il fallait traverser un bois de

chênes et de hêtres couvrant du taillis. Nous étions

en hiver et l’obscurité régnait jusqu’après sept heures de matin. Trois de

nos amis, les lieutenants Navelet, Charvet et Lévy, avaient décidé de profiter

du voyage pour tenter de s’échapper. Le Jeune était encore incapable de tenter

une telle aventure, mais sa présence pouvait être utile à ses camarades :

l’escorte des voyageurs serait toujours, au moins en partie, immobilisée par la

crainte de le voir, lui aussi, tenter de prendre le large. Les trois

candidats fugitifs avaient décidé de tirer parti du premier moment favorable

pour s’éclipser simultanément, mais ils avaient aussi décidé de se séparer

immédiatement et de courir, chacun pour soi, ses propres chances. Navelet, le

plus ancien, le plus réfléchi et aussi le plus handicapé par son genou, devait

donner le signal de départ. Nous

partagions à l’hôpital la même chambre et, lorsque vint l’heure du réveil, je

m’habillai en même temps que les voyageurs. A côté de

la chambre des fouilles se trouvait le bureau de l’infirmier en chef où brûlait

un poêle : j’obtins de pouvoir aller y faire du café chaud pour les

voyageurs pendant qu’on les fouillait.

Nous nous

étions arrangés pour que Le Jeune fût le dernier fouillé. L’escorte,

composée d’un sous-officier et d’un seul soldat, se chauffait près du poêle,

tandis que deux soldats français attendaient dehors avec la charrette à bras

sur laquelle ils allaient transporter les bagages jusqu’à Königswerda. L’odeur de

mon café chatouillait agréablement les narines des membres de l’escorte ;

ils apprécièrent beaucoup la tasse que je leur donnai et trouvèrent très

naturel que, de l’auvent de la baraque, j’en offrisse une à la sentinelle qui

gardait, en grelottant, la porte du camp. La sentinelle, assurée de ne pas être

surprise à cette heure, vint sous l’auvent et, par la porte ouverte, la

conversation s’engagea entre lui, l’escorte et moi, sur la qualité du

café ; pendant ce temps, successivement, au fur et à mesure qu’ils

sortaient de la fouille, Navelet, Charvet et Lévy allaient dehors poser leurs bagages

sur la charrette. Les deux

soldats français leur remettaient papiers d’identité et vêtements civils qu’ils

allaient revêtir dans la guérite même du factionnaire ; puis ils nous

rejoignaient, ayant repris, sous leur vaste manteau militaire, l’apparence

qu’ils avaient en sortant de la fouille. Quand nos

camarades eurent, tous les quatre, rempli les formalités officielles et

occultes de la levée d’écrou, le détachement se mit en route vers la gare. Nous

apprîmes plus tard, par le récit que nous en fit Le Jeune, qu’au moment où la

route allait traverser un carrefour, au milieu du bois, avant d’arriver à Königswerda,

Navelet donna le signal convenu. Les trois fugitifs partir en courant, dans

l’obscurité, chacun par un chemin différent. Au moment de prendre la course,

ils s’étaient débarrassés de leurs manteaux militaires. Le

sous-officier d’escorte, dès qu’il fut revenu de sa surprise, prit son pistolet

et tira, au jugé, quelques coups de feu ; mais le temps qu’il avait pris

pour ouvrir la gaine de son arme et pour armer celle-ci avait suffi à nos

camarades pour disparaître. Le

sous-officier d’escorte était bien ennuyé : que devait-il faire ?

Continuer vers Colditz avec le seul Le Jeune ou rentrer à Elsterhorst ?

Ayant consulté son prisonnier, il opta pour la seconde solution et c’est ainsi

qu’avant midi nous apprenions déjà que le premier acte de l’évasion avait

réussi. Malheureusement Charvet et Lévy furent repris quelques jours après. Navelet fut

plus heureux ; comme il ne marchait qu’avec difficulté, il s’était

contenté, après avoir couru cent mètres, de reprendre, sur la route même de

Königswerda, le pas ordinaire. Et c’est par le train qui devait l’emmener

prisonnier vers Colditz qu’il partit libre vers la Belgique. Le voyage fut,

sans doute, une véritable odyssée, mais il réussit. Dès la frontière belge, des

amis sûrs l’accueillirent, le cachèrent et l’aidèrent ensuite à gagner la

France non occupée ; il participa à la campagne d’Afrique du Nord et à

celle de France. L’autorité

militaire allemande prenait grand soin de moi. J’avais le curieux privilège

d’être classé sous deux étiquettes différentes : l’une me qualifiait de

malade, ou en termes administratifs « D.U. »[2] ;

pour l’autre, j’étais simplement un mauvais garçon :

« Deutschfeindlich », c’est-à-dire « germanophobe ». Ce

bipartisme, si j’ose dire, eut pour conséquence qu’après avoir décidé de me

rapatrier pour raisons de santé et en avoir informé, outre moi-même et ma

famille, la Croix-Rouge Internationale, l’autorité allemande décida pour des

raisons policières que je ne serais pas rapatrié et que je passerais le reste

de ma captivité dans un « Sonderlager » ou camp spécial, où étaient

rassemblés les prisonniers mauvais garçons de toutes les armées en guerre contre

le Grand Reich. Mais, là

encore, ma double personnalité imposait des mesures spéciales ; l’autorité

médicale confirmait toujours que mon état de santé justifiait ce rapatriement

que me refusait l’autorité militaire ; il fallait éviter qu’une des commissions

d’inspection de la Croix-Rouge Internationale me trouvât toujours en captivité

et toujours malade. C’est pourquoi, dès qu’une commission suisse était

annoncée, on me faisait disparaître en m’envoyant à l’hôpital ou dans un autre

camp. C’est ainsi

qu’en septembre 1941 on m’avait envoyé de Colditz, en Saxe, à l’hôpital

d’Elsterhorst, en Basse Silésie et qu’en janvier 1942, comme une commission

suisse était annoncée à Elsterhorst, on me renvoyait à Colditz. Ces voyages

à travers l’Allemagne avaient ceci de particulier pour un prisonnier :

alors que mes camarades ne se déplaçaient jamais qu’en nombre et en trains

spéciaux, j’étais généralement seul avec mon escorte de gardiens et je prenais

avec eux les trains ordinaires où seulement un compartiment nous était réservé. Pour le

personnel allemand des camps, ces voyages étaient une aubaine ; c’était

l’occasion d’échapper au service fastidieux des gardes et parfois celle

d’avoir, au retour, un jour ou deux de répit à passer en famille. Ceux que l’on

désignait pour constituer mon escorte étaient des privilégiés et ils espéraient

par surcroît avoir en cours de route l’occasion de me rendre l’un ou l’autre

service que je paierais d’une cigarette ou d’un bâton de chocolat : cet

espoir et le fait qu’ils échappaient à la discipline du camp les rendaient

particulièrement serviables et réduisaient au minimum les inconvénients de ces

voyages. Lorsqu’on

m’expédiait ainsi, comme j’étais faible et malade, je refusais toujours de

porter moi-même mes bagages ; ces refus n’allait pas sans incidents ni

éclats de voix, mais devant ma calme indifférence d’être privé de mes

possessions et la fermeté avec laquelle j’annonçais que dès mon arrivée dans le

nouveau camp je déposerais une plainte pour vol de mes effets personnels, on

m’accordait toujours un ou deux soldats allemands pour porter mes

valises ; c’était d’ailleurs pour les officiers une occasion de les

récompenser ou d’obtenir d’eux qu’ils rapportassent de la campagne l’une ou

l’autre victuaille échappée au contrôle.

J’avais

aussi le privilège d’avoir pu me faire expédier de Belgique une tenue neuve et

c’est elle que j’arborais pour ces déplacements. Ce prisonnier bien habillé,

pour lequel on mobilisait une telle escorte : généralement un officier, un

sous-officier et deux ou trois soldats, impressionnait fort le public ; on

ne savait pas très bien si j’étais un prisonnier particulièrement redoutable ou

un collaborateur de haut vol, mais quelle fût l’opinion que l’on se fit, on me

regardait avec déférence et intérêt et on cherchait à entrer en contact avec

mon escorte pour satisfaire une curiosité très générale. Or donc, en

janvier 1942, ainsi escorté, je partis d’Elsterhorst à l’aube pour arriver à

Colditz au crépuscule ; en cours de route, j’avais à changer de train à

Leipzig où deux bonnes heures de battement séparaient l’arrivée et le départ de

mes trains. Dès que j’eus

mis le pied sur les quais de Leipzig, le personnel militaire de la gare

transmit l’information à l’officier de service qu’un prisonnier de marque

venait de débarquer. L’officier de garde lui-même se précipita à ma rencontre.

Le chef de mon escorte lui fit par de son désir de profiter de son passage à

Leipzig, ce qui impliquait qu’il souhaitait être débarrassé de moi pendant deux

heures. L’officier de garde, ravi de cette aubaine qui lui promettait de rompre

la monotonie de son service par une conversation avec quelqu’un qu’il présumait

être très important, s’offrit immédiatement à me prendre en charge. Comme il

savait que l’insigne qui distingue, à l’armée belge, les colonels est une

barrette et trois étoiles, et qu’il ne savait pas qu’à part l’épaisseur et l’emplacement

de la barrette, l’insigne des commandants répond à la même description, mon

nouveau gardien me donnait du « Herr Oberst » par ci et du « Herr

Oberst » par là. Cette confusion amusait mon escorte, mais celle-ci ne

désirait pas détromper un officier de garde qui manifestait de si bonnes

intentions, de peur que, s’il devait être déçu par mon manque d’importance, il

perdit tout intérêt pour moi et refusât de se substituer momentanément à elle. M’ayant

introduit dans le petit salon mis à sa disposition à côté du corps de garde, m’ayant

offert une tasse de cette horrible décoction de glands torréfiés dénommée « Wehrmacht

Kaffee Michung », il m’adressa la parole dans son meilleur français :

- Vous êtes belche Monsieur le Colonel ? Et moi de répondre : - Je ne suis pas colonel, mais vieux

capitaine, et je suis en effet belge. - Ach so,

wie interessant, je suis aussi catholique, Monsieur le Capitaine. Ceci était

pour moi l’occasion d’exprimer à un Allemand l’un de mes « dadas »

habituels : l’une de ces dissertations que nos promenades circulaires le

long des barbelés nous permettaient de mettre au point, d’approfondir et d’améliorer

de mois en mois et d’année en année. Je ne pouvais manquer cette occasion, et voici

ce que j’expliquai à cet auditeur avide de m’entendre : - Vous

savez, cette distinction entre catholiques et protestants n’a pas, chez nous, l’importance

que vous y attachez ici en Allemagne. Il y a moins de différence entre un

protestant anglais et un catholique belge qu’entre ce catholique belge et un

catholique espagnol ou entre ce protestant anglais et un protestant allemand. Mon

auditeur marquait déjà de la surprise et de l’intérêt, je continuai : - Oui, il y

a ce que j’appellerai le christianisme de la Mer du Nord, qui marque d’une

façon assez semblable les Norvégiens, les Anglais, les Hollandais et les

Belges, tandis que vous avez un christianisme propre à l’Allemagne. Mon

auditeur était de plus en plus surpris et intéressé : - Chez

nous, dis-je, l’idée de Dieu est indissolublement liée à l’idée de bonté. Nous

disons « Bon Dieu », « Bonne Mère » ; les Anglais

disent « Good God », les Flamands : « Goede God ».

Vous dites « Lieber Gott ». - Ja, das

ist wahr ! interrompit mon gardien. - Oui, vous

dites « Lieber Gott », votre Dieu est un ami, un associé. Vous dites

aussi « Gott mit uns », c’est bien un associé. Mais un associé pour

quoi faire ? C’est un associé pour faire la guerre et faire triompher la

Grande Allemagne, le Germanisme Impérial. Votre Dieu c’est le Dieu des armées,

le Dieu terrible à l’épée flamboyante ; si le nôtre est le Christ, le

vôtre est Jehovah. - Ach ja,

das ist wahr ! - Oui,

notre Dieu est le Dieu du Nouveau Testament, le vôtre est celui de l’Ancien ;

en réalité votre Dieu est le Dieu des Juifs ! - Ach,

Monsieur le Capitaine, ne dites pas ça, taisez-vous, c’est tanchereux ! Mon geôlier

rougit et la conversation en resta là !

[1] Jamais ne Désespère... Anecdotes de captivité militaire en Allemagne 1940-1945 racontées par Henri Decard et illustrées par Jean Remy officiers de réserve de l’Armée Belge. – Librairie Parchim (Marcel Vanden Borne) 57bis, Rue du Sceptre, Bruxelles - 1951 [2] « D.U. » pour « Dienst – unfähig », c’est-à-dire inapte au service. C’est par ces initiales « D.U. » que les Allemands désignaient les prisonniers qui, pour des raisons de santé et en exécution de la convention de Genève, devaient être libérés. |

© Maison du Souvenir. Tout droit réservé. ©