Maison du Souvenir

Maison du Souvenir

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Comment nous rendre visite

-

Comment nous rendre visite

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Le comité

-

Le comité

-

![]() Nos objectifs

-

Nos objectifs

-

![]() Articles

Articles

![]() Notre bibliothèque

-

Notre bibliothèque

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Photos

-

Photos

-

![]() Signer le Livre d'Or

-

Signer le Livre d'Or

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

|

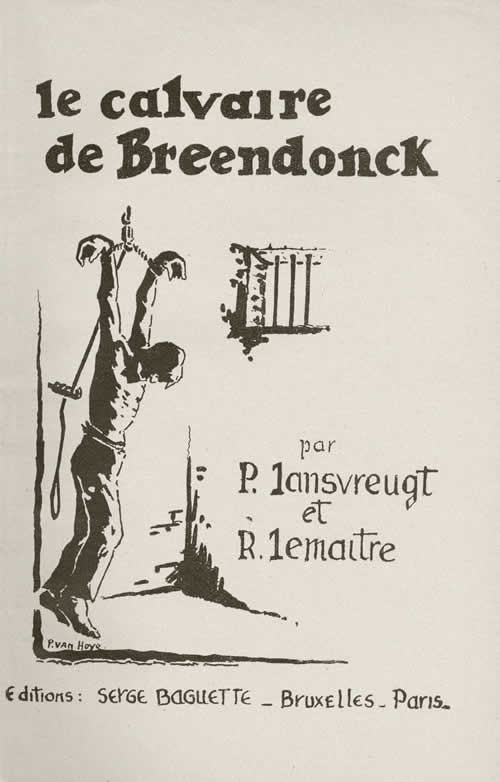

Le calvaire de Breendonck[1] P. Lansvreugt et R. Lemaitre.

Une introduction qui s'impose Ce

petit travail que nous avons voulu être populaire et accessible: en raison. de

son prix, à toutes les bourses, a été fait rapidement par deux hommes responsables

se trouvant à la direction de l'Association Nationale des Rescapés de Breendonck. Nous avons cru que cette hâte s'imposait pour

éviter des contradictions qui ne sont qu'apparentes entre les différents écrits

qui ont vu le jour sur le même sujet. Breendonck de 1940 n'est pas le Breendonck

de 1943. Ce camp sinistre sous la Wehrmacht ou sous les SS allemands et

flamands c'est tout autre chose. Il faut donc fixer des dates pour situer

exactement les faits. En attendant que paraisse le livre officiel – le Livre

Noir de Breendonck – qui procèdera chronologiquement

depuis 1940 jusqu'à la libération, les auteurs de cet opuscule ont décrit les

horreurs qui vont de septembre 1942 à juillet 1943. Ainsi

pour ne citer qu'un détail qui est un détail d'une importance capitale pour le

bagnard, ont remettait des colis de la famille ou des moitiés de colis aux

prisonniers de septembre 1942 jusqu'à janvier 1943 ; on ne les remettait plus

du tout de février à juillet 1943. Le lecteur ayant lu dans certaines publications

que le détenu recevait des colis doit se demander : « mais qui donc dit la

vérité dans cette histoire-là » ! Et bien les deux affirmations sont vraies. Il

s'agit de fixer les périodes. Rob.

Lemaître, facteur de postes, a été détenu à Breendonck

de septembre 1942 à avril 1943 pour être conduit ensuite à l' hôpital allemand

d'Anvers, se voir reconduire au camp pour être libéré ; Lansvreugt

est arrivé après lui. Voici donc une période s'étendant sur 11 mois. Le

début de cette brochure et les chapitres « L'ordre Allemand », « Travail Forcé »,

« Voyage-Surprise », « Honnêteté », « La Vermine », « Les Poteaux de la Mort »,

« Dans la Chambre des Tortures », sont de Lemaître. Les autres chapitres « Le Major,

son Chien et sa Maîtresse », « Comme le Chat joue avec la Souris », « La

Journée des Pendus », « Tortures Morales », « Tortures Physiques », « Les Trois

Criminels », « Un Premier Hommage », sont de Pierre Lansvreugt. Les Auteurs. j'y suis retourné, en visiteur, libre...

Il y a quelque chose de changé !

L’entrée du fort de Breendonck. En groupe, tous ex-détenus ; le

cœur se serre en entrant dans cette île, où nous avons tous pensé devoir

rester, pour y mourir... Je dois l'avouer : nous avions encore

peur en revoyant Breendonck ; le cœur oppressé, une

angoisse terrible nous serrait la poitrine ; nous y avons trop, trop souffert,

et il n'est pas possible de revoir ce camp de la Mort sans avoir peur de

ne pas en sortir... Au retour de cette visite, en marchant

vers la petite ville de Willebroeck, comme c'était

bon cette route, vers la lumière, vers la liberté ! Que ceux qui reçoivent des confidences

d'ex-détenus fassent un effort et ne publient que la vérité stricte. Il est

certain, et j'en appelle au témoignage de tous les anciens de Breendonck, que la vérité exacte, toute nue, est assez

terrible, assez atroce par elle-même... Breendonck

n'est pas un roman ... Hélas. Trop de tortures, trop de morts ! Avec les anciens de Breendonck,

je salue les morts. Pour tous ces martyrs, la Justice n'a qu'un seul nom :

Vengeance ! Pour le repos de leurs âmes, pour la

paix de nos cœurs : IL LE FAUT ! *

* * Un matin de septembre 1942, le premier

du mois. Nous sommes une trentaine dans un camion boche, sur des bancs. Il

pleut, bien... comme il sait pleuvoir à Bruxelles. Par les trous de la bâche, nous

apercevons certains bâtiments, certaines rues larges, qui mènent vers Laeken.

L'église de Laeken. Quelqu'un parmi nous murmure : Breendonck ! Breendonck !

un camp dont très peu des nôtres ont entendu parler, et pour cause : on y

emprisonne beaucoup, on y libère très, très peu... Une vague angoisse nous étreint :

serait-ce Breendonck, la destination ? Et

qu'est-ce que cela signifie ? On roule, et toujours la pluie qui

claque sur le camion. On roule vers... on ne sait. On se tait... Quelques minutes avant 8 heures ; le

camion tourne et s'arrête devant un fort ; c'est ça Breendonck

? Barbelés, coupoles noires, voûtes sombres. On descend du camion. Et tout de

suite, brusquement, brutalement : la Kultur allemande

!

Le commandant du fort, Philipp Schmitt au milieu de ses adjoints Nous sommes reçus par un officier,

lieutenant SS, nommé Praus : allemand pur sang,

paraît-il, et fixés de suite. Encore près du camion, nous regardons :

cette sombre brute hurle, à vingt mètres de nous ; les plus ignobles injures

que comporte un vocabulaire allemand, injures où la scatologie a la place

d'honneur ! Cravache levée, rauque, déchaîné,·

menaçant : « Vous êtes ici chez les SS et je vous

apprendrai ce que c'est que Breendonck ! » Le tout avec des insultes, impossibles à

reproduire avec une encre honnête. Et nous croyions avoir compris. Pauvres

de nous ! Et la danse commence ... A coups de pied, coups de poing, nous

sommes rangés dans un couloir, face au mur : très près ! Notre chef, Percepteur principal des

postes, reçoit des coups en pleine figure ... Je reçois des coups de pied dans le dos.

Pourquoi ? .. on ne sait. Et toujours, la brute hurle derrière nous. Malheur à celui qui tourne, fut-ce

légèrement, la tête ; malheur, à celui qui murmure, à son voisin, une question

angoissée : des coups, et la figure qui s'écrase contre le dur béton du mur. Des heures, debout, devant ce mur ... Et ce n'est rien encore. Ce n'est que le

début de cette méthode, de cette Kultur. Petit début.

J'ai vu enterrer un homme vivant .... Saurai-je décrire cela ? J'essayerai. Visions horribles que l'on ne peut

oublier... Cauchemars, brusques réveils ; terribles sursauts de la mémoire qui,

la nuit, nous harcèlent encore. On voudrait oublier... dormir comme tout le

monde. L’ordre allemand 1er septembre 1942. 8 heures

du matin. Debout. Face au mur, 9 heures. Debout. Las. Inquiets. Et toujours

cette brute galonnée qui hurle dans notre dos. On entend des coups donnés, on

ne sait à qui : il faut rester absolument immobile ; et je ne puis pas voir

qui, dans cette longue rangée d'hommes écope, on ne sait pourquoi. Voisin direct de notre chef, j'ai vu

tomber un poing allemand sur la figure du plus calme d'entre nous. 10 heures : longues heures qui n'en

finissent pas ! Ah ! pouvoir se battre, désespérément : recevoir des coups,

soit, mais au moins pouvoir en donner ! Statues mornes, nous sommes toujours là

... 11 heures : Ah ! on bouge : un à un, à l'appel

de notre nom un SS nous conduit dans un bureau. Petit aperçu sur le vif de leur

« ordre » : Fiche d'identité. Il faut vider ses

poches. Ça doit aller vite : tout disparaît : crayon, porte-plume réservoir,

porte-mine, canif, bijoux, tout doit être remis, tout. Petite parenthèse : quand la Gestapo

fouille chez vous, il ne faut surveiller leurs pieds à ces oiseaux-là, mais

bien leurs mains : ils ont les doigts « longs ». Chez moi, pendant que ces « messieurs »

fouillaient mon petit appartement à quatre, heures du matin, vite habillé,

j'avais eu le temps de prendre deux, bonnes pipes et du tabac. Mes pipes qui, je le croyais, allaient

être une compagnie pour moi, hélas, disparaissent aussi, On me donne une étiquette, avec un

numéro : le fameux numéro que l'on devient à Breendonck

! Des ordres hurlés : encadrés de soldats,

bousculés par les SS on s'enfonce sous la voûte du fort. Halte. C'est à croire que tout ce qui parle

allemand dans ce camp maudit ne connaît qu'un langage : on ne parle pas à Breendonck, ils hurlent, tous, sauvagement ! Le triste tableau des « cagoulards » se

montre : des hommes, des femmes, prisonniers isolés, sont conduits par le bras

par les soldats-gardiens, avec, sur la tête, un sac de toile bleue, le sac du

butin militaire belge, sac qu'ils doivent tenir des deux mains : ils ne voient

que leurs pieds, ne savent ni voir où ils vont ni où ils sont ! Ils ne savent pas nous voir, nous.

toujours alignés, en silence devant le mur nu : nous-mêmes, furtivement, nous

ne pouvons qu'entrevoir ces ombres, durement conduites par les brutes grises. Que signifiaient ces mystères ? On ne

sait. Le cœur lourd, le corps las, on est

inquiet on voudrait savoir... On ne sait pas encore qu'à Breendonck, il vaut mieux ne pas savoir, ne rien voir. Patience ! Ceux qui peuvent se battre ont de la

chance. Encore des ordres hurlés : on est parqués,

debout, dans une baraque ; il faut se déshabiller et ne garder que ses

chaussures et la chemise. Des SS nous jettent à la tête des

pantalons kaki : en route avec les hurlements accompagnateurs, vite, vite, « schnell », et poussés dans une chambrée. Chambrée d'un fort

: fenêtre à barreaux épais. Porte épaisse, avec grosse barre à l'extérieur, comme

sûreté. On se regarde : un peu « bête » d'abord. Je suis volontaire de 1914. Pour moi, ce

n'est pas la première fois : de 1914 à 1918 « ils » m'ont « logé » dans quatre

prisons : une de plus. La pire, cette fois. Mais camarades de chambrée, braves,

sont un peu, mettons moroses, mais nullement abattus ; on se questionne,

on compare la façon dont on a été arrêté, certains même révèlent qu'ils ont

posé une question aux gestapistes : « Dois-je prendre des vivres ? Il en

est qui ont demandé : « Reviendrons-nous ? » Et savez-vous, amis lecteurs, ce que ces

braves ont commencé à faire ? Non ? Eh bien, voilà : ce même jour, premier

d'une captivité terrible, ils ont commencé à faire des pronostics sur leur

libération ! Je crois que nous sommes ainsi : on aime

la Liberté ! Chère liberté, il va falloir l'attendre pendant de longs mois. Des

mois épouvantables. Hélas ! Ils n'en sont pas tous sortis vivants. Premières heures et déjà des coups. Que

sera-ce tantôt, demain ? Il est midi, maintenant. On ouvre brusquement la porte, des

hommes déposent un grand bidon de soupe, des gamelles et cuillères à

l'intérieur. Porte fermée, bruit dur de la barre de

fer. On s'organise. Répartition de cette soupe : liquide clair où nagent de

gros morceaux de choux blancs mal cuits. Sans sel. On n'a pas faim. On se regarde, et on

songe intensément au foyer, à l'épouse, aux enfants... La prison est triste, avec ses lits en

bois, à trois étages. Va falloir vivre là-dedans. Tant pis. Un peu de répit :

on rêve, tristement, à la Liberté. On ne sait pas encore que ces rêves sont

dangereux ... On pense trop, ce n'est pas bon.

Six prisonniers occupent chacun des trois étages de chaque ensemble de lits. Midi. On n'a pas faim. La soupe aux

choux blancs ne plaît pas : on n'est pas riche, mais c'était tout de même mieux

à la maison. Qu'est-ce que vous voulez ? On est

toujours difficile, le premier jour, en prison. Ce que l'on ne sait pas encore, le

premier jour, c'est que l'on mangera des patates crues, pendant. l'épluchement. On mangera des morceaux de betteraves,

avec la pelure, pour ne rien perdre. Des navets, des rutabagas crus. On volera

aux lapins du major, de la verdure, avec le risque d'être surpris et battu à

mort par les SS belges. Cuites dans le couvercle d'une boîte à

confiture, on mangera des cuisses de grenouilles, oh ! pas à la douzaine, bien

sûr, comme les gourmets, mais par paire. Dans un couvercle on ne sait cuire

qu'une ou deux paires. Les souris aussi seront mangées. Elles

ne manquaient pas ! La faim à Breendonck,

l'horrible faim, persistante, tenaillante comme une maladie. La maladie de la

faim. Terribles effets sur les hommes. Des hommes

sensés, courageux, honnêtes, des hommes enfin, deviennent des bêtes ; bêtes

qui, par tous les moyens, cherchent à manger. Le premier jour on est là ; on est

difficile : qu'est-ce cette soupe ? Après, on sera prêts à se battre pour

une cuillère. Jamais personne ne pourra comprendre. Travail forcé Bruit de fer. La porte s'ouvre. On

hurle. Dehors. Dans la cour. De l'étage des écuries, on nous jette un sac à

paille. A la file indienne, on se charge et en route vers la chambrée. C'est la

chambrée 7. Couvertures. On attend. Encore des

hurlements : il faut sortir, vite, toujours vite, prendre chacun une pelle ; se

mettre en rang par trois et, avec les SS comme chiourmes, on marche hors le fort,

sur un pont de bois et sur la rive extérieure. C'est le chantier de travail. Il pleut. Tristement. Nous sommes

vêtus d'un pantalon kaki et de notre chemise : ça fait drôle de travailler dans

la terre avec des boutons de manchettes à la chemise ! Des hurlements : « Schaùfeln,

schaùfeln. On jette des pelletées de terre dans des

trous. Un peu abrutis par les hurlements, on cherche à regarder autour de soi :

des prisonniers sont

Le terrassement là, tête rasée, qui

nous regardent tant qu'ils peuvent : nous sommes des « nouveaux ». Les SS sont bien habillés : manteaux

gris et bottes. Toute la pluie est pour nous, nu-tête et en bras de chemise. Un besoin urgent à satisfaire : comment

faire ? Je demande au SS, poliment ; il gueule quelque chose et montre là, sur

place. Devant tous ! C'est difficile aussi cela, le premier jour, de se déc... déboutonner en public. Avec le temps, on change. Peller, toujours peller. Pas parler. Les

mains font mal. Les reins aussi. Les pieds dans la boue. Trempés. Fatigués. Dure journée. Sombre journée :

arrêtés le matin et crevés le soir. Un ordre. Rangés en colonne par trois. Des prisonniers rangés devant nous, en

colonne. Ils sont tous en kaki, tête rasée, maigres et peureux. Un ordre. Marche. Nous suivons et, soudain...

Un chant s'élève... Les prisonniers chantent. C'est en allemand, à plusieurs voix, au

rythme de la marche : ils doivent chanter « très fort ». Sinon un hurlement : «

Lauter » (plus fort). C'est terrible, lugubre, ce chant des

prisonniers. Ce sont les Juifs qui doivent chanter. Ce qu'ils chantent ? « A Breendonck, on est bien soigné, Il y a plusieurs couplets à ce chant

sinistre. Nous marchons, mouillés, la pelle sur l'épaule. Cour du fort. Halte.

Alignement. Nettoyage des pelles et des souliers, dans l'eau sale des bacs. Remise des pelles. Elles doivent être

nettes. Sinon... Alignement, encore. Ordres hurlés, toujours. Marche. Dans la

chambre. Attention, ce n'est pas fini ! Vite, alignés devant les lits ; fixes,

toujours. Silence. On vient. Les SS. On nous compte. Ce

n'est pas la première fois, aujourd'hui : sur une journée, ils nous comptent

six à huit fois. On reçoit les vivres. Pain coupé en

rations. 200 grammes environ par homme. Environ une cuiller à café de sucre en

poudre, autant de confiture et quelques grammes de beurre ou margarine. On est affamé. Partage. On s'organise et

on compare : on a reçu les vestons-tuniques, avec notre numéro sur le côté

gauche. Café fait avec on ne sait quoi : des

glands de chêne, paraît-il. Plus tard, j'ai vu manger les marcs. Bruit de fer. La porte s'ouvre. On nous

envoie un prisonnier qui sait parler allemand : ce sera notre premier chef de

chambrée. Petite tête, front bas. Un primate. De

la gueule. Ex-sous-off. belge, paraît-il. Une véritable gouape. Il est de

Hasselt. On ignore son cas. Apprenant la présence d'un percepteur

parmi nous, il veut faire l'intelligent avec notre chef. Il nous fait un peu de

théorie. Pour la nuit, il faut plier l'uniforme, avec l'insigne visible, sur

notre escabeau, au pied du lit. Alignement sévère. Harassés, on se couche sur

les paillasses dures. On se parle très peu, parce que

maintenant on compare. On revoit la maison, le soir, sous les lampes. Pantoufles,

fauteuil, robe de chambre, lit avec des draps. On se tourne. On n'est pas bien.

On se retourne. Ça ne va pas. On pense trop... Cinq heures et demie du matin. Une

première nuit est passée à Breendonck. Des hurlements

dans le long couloir, devant les portes : « Debout ! », en allemand,

naturellement. Du dehors, les gardes-soldats allument. On se dresse en sursaut : on a fini par

dormir, malgré les bruits de la lourde grille qui roule la nuit pour laisser

entrer encore d'autres victimes de la Gestapo. Réveil brutal. On est tout

étonné de se trouver sur un lit de bois, dans une chambre qui pue. Nous sommes en fermés depuis la veille,

vers 7 heures du soir, à quarante-huit, avec des seaux qui doivent servir à

tout. Porte ouverte : dans le long couloir, des robinets. Demi-nus, on se lave.

Vite, toujours, vite, au garde-à-vous, au pied du lit ; les SS nous comptent.

Nettoyage de la chambrée, avec des moyens de fortune et beaucoup d'eau. Debout. On attend. On ne sait encore

quoi.

Le chantier tel qu’il se présentait pendant la guerre. Mais propagande allemande de manière à faire croire que les prisonniers travaillaient dans de bonnes conditions. C’était loin d’être le cas. Un SS vient nous donner l'ordre de faire

les « lits » de façon à ce qu'ils soient tous absolument égaux, au même niveau.

Tâche ingrate, les sacs-à-paille étant les uns minces et plats, d'autres plus garnis. Combien ce « bettenbau

», nous a-t-il valu de coups ? Les anciens seuls le savent. Discipline allemande. Si encore ils nous

donnaient de quoi faire les couchettes convenablement ! Toujours porteurs de

matraques ou de bâtons, les SS rôdent et frappent. Des ordres. Corvée de café. Quelques

hommes doivent aller chercher le bidon d'erzats et

les gamelles. Pour tout il faut courir. Au pied du lit, garde à vous. Achtung ! Silence, « Ils » sont là ! Voici le système : en deux rangées

partant de la porte, on est rangés, face à face, dans le milieu de la chambrée.

Au moment où le poste de comptage paraît, le chef de chambrée crie « Achtung » (Attention, garde à vous). Tout le monde doit être aligné ; les

bouts de pieds doivent ,être exactement en ligne. Toutes les têtes doivent être tournées

vers 1a porte ; au fur et à mesure que passe devant nous, pour nous compter

encore une fois, le plus haut en grade, les yeux et les têtes doivent suivre

son mouvement. Le

chef de chambrée, vient de crier le garde-à-vous : paraît le poste de service. Il faut déclarer, en allemand, ceci : «

M, le sous-officier, je vous déclare avec obéissance que la chambrée 7 est

occupée par quarante-huit hommes ». Une voix rauque, une voix de vieil

ivrogne. C'est le lieutenant Praust qui hurle : « Antreten ! » Rassemblement. Les portes sont ouvertes, il

faut se ranger par trois dans le long couloir. Les plus grands devant. Gare à celui qui murmure un conseil à

son voisin : « Mets-toi là, etc. » Un ordre : « Stilstand

» « Im gleichschritt, march

». « Ein, zwo, drei, vier ». Les SS gueulent : « Balancez les bras,

les doigts allongés, gardez vos distances ». On marche, on vire, voici la cour du

camp. Alignés, par sections, sur trois lignes de front. Les hommes doivent être alignés de telle

sorte que tous les bouts de souliers soient sur une ligne impeccable. Et, pour

y arriver, le chef de chambrée se place à un bout de la ligne, baissé. Il vise

littéralement chaque pied et crie pour faire reculer ou avancer de deux

millimètres le pied gauche ou le droit. Nous sommes levés depuis cinq heures et

demie. A 7 h., nous sommes dans cette cour, pour faire un alignement, à la

prussienne. Le petit Paul CI... pour n'avoir pas

bien compris, assez vite, est frappé durement en pleine figure. A son allure,

il était pourtant visible que le malheureux n'avait jamais été soldat ; il

avait aussi un âge qui compte : 64 ans. L'alignement des pieds continue.

Immobiles de puis trois longs quarts d'heure, les doigts allongés, les pouces

pliés vers l'intérieur. Et on attend, pendant que les SS rôdent,

comme des chiens ; ils sont à l'affût d'un léger mouvement, d'un rien qui bouge

et, à pleine volée, la matraque entre en jeu, sur nos têtes nues. Je ne connais pas le texte du Manuel du

Parfait Tortionnaire allemand, mais je crois qu'il doit s'y trouver une phrase

comme celle-ci : « Il faut briser les énergies, annihiler le moral ». « Augen... rechts ! » La brute galonnée se présente, cravache à la

main. Rapport. Le sous-off de service lui

présente les détenus. Salut hitlérien. Je remarque que, seule, notre section de

postiers a échappé à la tondeuse ; nos hommes ont encore des vestiges de raie.

En... volés, les peignes, alors ... Marche-marche ! Ça veut dire courir. On

court vers les pelles. En rang. En colonne et en route vers le chantier où l'on

tue. La « kapelle », l'orchestre du lieutenant,

entonne son chant sinistre. « A Breendonck,

on est bien soignés ». Les malheureux juifs de la colonne qui

nous précède, chantent. C'est l'ordre. C'est lugubre dans le matin, ce chant. Halte. Devant une série de bennes

basculantes. Quatre hommes par benne.

Wagonnet utilisé à Breendonck. Peller,

peller, vite. Remplir la benne, très fort. En forme de tour, au-dessus. Les

coins bien garnis. Sinon... Pousser la benne, lourdement chargée, sur des

rails, à même le sol. Pour tourner, une plaque. Ces plaques, terreur des hommes pas habitués.

On pousse la benne dessus. Elle semble y tenir en équilibre, puis : une roue

est à côté de la plaque. Pour remettre la benne en place, on fait

des efforts désespérés et maladroits ; le train des bennes est arrêté. Le SS

arrive en hurlant et la danse commence : des coups, drus, tant que la benne

n'est pas repartie. Un prisonnier de près de septante ans

est là, à une plaque tournante. Les présentations sont vite faites : L.,

de Wavre, cheminot. C'est L., qui nous initie aux trucs du métier de

terrassier. On roule, en descente, un peu ; il faut freiner avec un bâton, sur

la roue. On traverse un pont de bois et les

bennes doivent être poussées sur la rive extérieure, où on les bascule. Travail dur. On n'est pas habitué. On se

blesse. Faux mouvements. Et toujours vite, vite. Charger, pousser, basculer.

Revenir au pas de course. Nous sommes chargés. Le train des bennes

avance... Quatre hommes poussent chaque benne. Plaque tournante. Attention de

ne pas rouler au delà. Dure manœuvre. En vitesse, on passe sur le pont. Pour

aller, ça descend, on doit sauter sur la benne. s'accrocher au bordage. Des juifs travaillent là, à rejeter les

terres que nous basculons. A deux mètres l'un de l'autre, ils sont

déjà habitués, ils cherchent à savoir d'où on est. En sourdine. Les SS

sont là. Il se passe quelque chose. Un homme est là, étendu sur la terre

meuble. Ils sont deux pour le frapper : Weis et Raes. Ils frappent. Les coups résonnent. Ils crient : « Auf

! » (Debout). Tout autour, les prisonniers continuent.

Eux savent : pas regarder. Le malheureux ne se relève pas. Coups de

pied dans l'estomac. « Auf ! Auf !

». Il reste couché. Un des SS prend une pelle et le recouvre de terre.

Puis il piétine en ricanant. Il marche sur l'homme enterré. L'autre SS nous court dessus ; matraque

levée, en hurlant : « Voulez-vous le même sort ? » On ne sait pas encore que sous peine de mort,

il ne faut pas regarder à Breendonck. Le major, son chien et sa maîtresse

Le major et sa maîtresse Vers la mi-mai 1943, soixante-dix civils

sont rangés dans la cour. Ils portaient paquets, valises : serviettes. Ils

étaient bien habillés, contraste violent avec nos pauvres hardes miteuses et

pouilleuses. Costauds et forts, ils l'étaient tous. On se rendait compte tout

de suite qu'ils étaient originaires d'une région agricole où il y avait encore

abondance de ravitaillement. Leurs mères et épouses leur avaient remis à la

dernière minute les victuailles nécessaires pour tenir le coup. Hélas, une

demi-heure après il ne leur restait rien, tout prenait le chemin des autorités

du camp. Ils venaient de Saint-Trond et environs.

Répartis dans deux chambrées avec d'autres prisonniers à Breendonck

depuis longtemps, ils étaient pleins d'illusions quant à leur relaxement proche. Car, n'est-ce-pas, leur arrestation

était une erreur ! Ils en ont vu des vertes et des pas

mûres, ceux-là. Le lieutenant Praust, avec sa tête de

citrouille, disait à qui voulait l'entendre que ces flamands-là étaient ses

prisonniers, à lui. Il leur a fait faire des marche-marche, des heures

entières, courir, se jeter au sol, dans les flaques d'eau, dans la boue : se

relever, courir, se rejeter au sol, ramper avec les coudes sur les talus, et

recommencer encore, toujours. J'en ai vu un qui devait tourner comme une toupie,

toujours, toujours, jusqu'à ce qu'il tombe, pour recommencer, longtemps. Vite, plus vite que les autres

prisonniers, on les a mis à la question. A coups de chicotte, à partir de la

partie inférieure du dos jusqu'aux genoux, on les frappait jusqu'à ce que les

tortionnaires en eurent assez. On les « rapportait » pantelants dans notre

chambrée, le derrière bleu et noir, incapables de se lever pendant plusieurs

jours. Ceux de Saint-Trond ne trouvèrent le réconfort que dans leur foi. Le

soir, avant de se coucher, ils s'agenouillaient à plusieurs dizaines entre les

rangées de nos sacs à puces et récitaient la prière. Quelques « vieux » pensionnaires

y participèrent dans leur coin, n'osant pas manifester publiquement qu'eux

aussi, en fin de compte, espéraient en l'Etre suprême pour les sortir de cet enfer... *

* * Le major SS Schmidt était le chef du

camp. Il ne s'intéressait pas aux travaux, ne donnait jamais un commandement.

Il était mystérieux, éthéromane et alcoolique. Deux fois par jour il fait le tour

du camp, presque toujours accompagné d'un grand chien et souvent de sa

maîtresse. Le chien était la terreur des

prisonniers. Lorsqu'un prisonnier recevait des coups, ou lorsque les colonnes

de détenus passaient, il leur sautait dessus et mordait. Beaucoup de mes

camarades portent des morsures, d'autant plus difficiles à guérir qu'il n'y avait

là-bas rien pour se soigner.

Le commandant du camp entraînait son berger à attaquer les déportés. Sa maîtresse pouvait voir l'immense détresse

des prisonniers sans émotion et je crois même avec un certain plaisir. Elle

assistait à toutes les scènes d'horreur à Breendonck

sans broncher. Elle voyait des centaines de prisonniers nus, attendant la

visite du major-médecin (il en examinait 400 en 2 heures !) Elle s'approchait

parfois des grands travaux de terrassement et d'endiguement, où plusieurs

centaines de détenus s'épuisaient de longues heures durant, et semblait

regarder avec un intérêt curieux des hommes accroupis de toutes parts pour

satisfaire des besoins

d'autant plus impérieux que la nourriture du camp provoquait soit la diarrhée, soit

la constipation. Femme qui n'avait plus rien de féminin,

Allemande qui psychanalyse même ça ! *

* * Oui, on devrait pouvoir, parler de ce

que j’appellerais la négation totale de toute hygiène. C'est tellement

difficile ! « Te rappelles-tu, Oscar, que le barbier m'ayant remis un restant

de stick, je m'étais frotté très parcimonieusement et prudemment avec cette

aubaine, et tu m'enlevas des cuisses, la mousse pour que toi aussi tu aies

l'illusion d'être lavé ? » « Tu te souviens

encore, Lucien, que nous avons entendu des hommes supplier leurs camarades de leur

passer la petite loque pour s'essuyer... tu sais bien ! « Voyez-vous encore ce

spectacle, mes amis, de vingt à trente hommes accroupis sur d'immenses cuvelles

pleines sous l'œil intéressé du feldwebel qui ne voulait même pas se détourner ? » « Et toi, Alphonse, te rappelles-tu les

disputes le matin pour sortir les seaux et les déverser dans les fameuses

cuvelles ? » Privilège magnifique : avoir un seau sur

lequel on pouvait s'asseoir tout seul, dans un coin ! Misère de l'homme, pitié humaine ! Comme le chat joue avec les souris Breendonck

était une cour des miracles... sans le miracle. On y a mis de jeunes garçons,

des vieillards cacochymes et hébétés, des unijambistes, des estropiés, des

bossus. Tous devaient, malgré tout, aller au chantier, soit pour les travaux de

terrassement, soit pour casser des pierres ou couper du bois. Je me souviendrai longtemps du père et

du fils qui essayaient toujours d'être de la même équipe. Le vieux papa était

un ouvrier mineur flamand, qui avait quitté son pays depuis plus de trente ans.

Il ne parlait pour ainsi dire plus sa langue maternelle et ne connaissait que

le dialecte wallon. Son garçon, un frêle gamin de 18 ans, était complètement

épuisé par le travail et la famine. Il était faible à un tel point que son père

devait le porter sur le dos vers les lieux du travail. C'était un spectacle

lamentable de voir ce père se substituer à son fils pour lui épargner le

travail lourd à la pelle et recevant les coups à la place de son enfant. La répartition des instruments de

travail le matin, était un petit drame qui donnait lieu chaque fois à des

incidents sérieux avec les SS. Au lieu de remettre à chaque prisonnier la pelle

ou la pioche, on jetait ces instruments pêle-mêle sur le sol. Chacun devait

faire en sorte de prendre l'outil le plus tôt possible. C'était une bataille

épique entre prisonniers qui s'arrachaient les instruments, se blessaient et ne

parvenaient pas à être dans les rangs à la seconde prescrite. Les coups

pleuvaient drus à ce moment là. Ce que le bossu a souffert dépasse toute

description. Il était âgé de plus de 60 ans. Particulièrement visé par les SS,

parce que anarchiste, on en a fait le bouc émissaire pendant de longs mois.

Petit de stature et assez corpulent, on lui imposait de porter avec d'autres

bagnards – plus grands que lui et choisis dans cette intention – de longues

poutres, ce qui faisait un effet plutôt drôle. N'étant pas en mesure de

brouetter la même quantité de terre que nous, il essayait de n'en mettre que la

moitié. Le surveillant était tout proche, le truc ne prenait pas deux fois. Le

SS l'installait dans la brouette et avec une vitesse que lui permettait la

splendide nourriture qu'il nous volait, le versait avec la terre dans le fossé.

Il répétait ce jeu plusieurs fois. La victime en sortait chaque fois plus

stupide que jamais, étonné que des hommes pussent faire cela à d'autres hommes. Une autre fois, les SS ont obligé le

pauvre homme à lever une grosse barre de fer, longue et lourde et lui, qui ne

pouvait pas lever les bras d'une façon naturelle, ne parvenait pas à soulever ce

poids. A coups de cravache et à coups de pied ils le maltraitèrent ainsi

pendant une heure. Et puis las de cet « amusement », ils l'ont fait grimper plusieurs

fois un talus abrupt. Il fallait voir notre camarade faire un effort surhumain

pour donner satisfaction à ses tortionnaires, pour se voir, à chaque réussite,

brutalement rejeté à coups de botte dans le fossé, pour recommencer, encore,

encore... Comme le chat avec la souris. La journée des pendus Par un hasard inexplicable nous était

parvenue la nouvelle de l'exécution du sinistre traître Colin. Un petit bout de

journal était tombé entre les mains des prisonniers, relatant le fait et les

circonstances de l'exécution. Quelques jours plus tard les autorités

du camp firent appel à des hommes de métier. Il s'agissait de faire en toute

hâte certains travaux de menuiserie. Notre ami C, homme de 60 ans, n'ayant plus

fait le métier depuis plus de trente ans, se présente. Il était heureux

de se trouver de ce fait à l'abri du travail forcé et des coups. Sa joie ne fut

pas longue. II vint nous dire un jour, que les bois qu'il avait à travailler ressemblaient

singulièrement à des bois de Justice. Il en était terrifié.

La potence. C'était la potence qu'on préparait, une

large estrade avec trois planchettes basculantes qu'on faisait descendre d'un

seul coup de levier. Nous nous attendions à une exécution de prisonniers, et ne

nous doutions nullement que ce seraient les héros qui abattirent Paul Colin. La veille du drame le plus épouvantable

de Breendonck, la Gestapo et les SS flamands étaient joyeux.

Dès le coucher des prisonniers ils firent la fête, chantèrent à tue-tête, les

radios de leurs bureaux envoyaient la musique à travers tout le camp, ils

circulaient ivres dans les couloirs, tiraient des coups de révolver. Nos cœurs

cessèrent de battre. Le lendemain matin, défense de sortir.

Tous les prisonniers cloîtrés dans leurs chambrées. La nôtre, qui avait deux

larges fenêtres, permettait de jeter un regard sur la cour qui menait au lieu

du supplice. Brusquement un silence glacial. On

entend des pas sur le gravier de la cour intérieure ; nous nous précipitons

vers les fenêtres. Des autorités de la Wehrmacht passent, puis les chefs allemands

du camp, trois prisonniers, les mains liées au dos, en chemise et pantoufles,

suivis d'une petite charrette. Le cortège est fermé par les SS flamands. – « Faisons vite une prière pour les

suppliciés », dit un des nôtres. – « N'en faisons rien », dit un autre

qui sait qu'il y a un traître dans la chambre. Nous nous retirons tous dans notre coin,

terrorisés, émus jusqu'au tréfonds de notre âme. Chacun pense au tragique

destin de ces trois jeunes gens qui sont partis, la tête haute, avec un courage

stoïque vers le dernier supplice, épouvantable, rapide, humiliant. Immolés sur

l'autel de la Patrie qui gardera éternellement leur mémoire. Cinq minutes plus tard la sinistre

charrette repasse, emmenant les cadavres de trois héros qui se sont sacrifiés

pour que le pays vive. *

* * On vient de repêcher du Canal de

Charleroi le corps du pauvre C. ... qui fabriqua les potences : il avait dans

la poche de son veston un livre sur Breendonck ... Tortures morales L'époque dont je parle, va de février à

juillet 1943. L'isolement. La maison des morts. Pas de colis, pas de lettres,

jamais. Si, de temps à autre, exceptionnellement, une lettre pour l'un d'entre nous,

pour que les autres se disent : « Mais nom de nom, que fait ma femme, elle

ne m'envoie rien, elle ne bouge pas ! » Semer la démoralisation parmi les

prisonniers, voilà le but. Du colis, on enlève et on remet au prisonnier la

paire de sabots que la maman ou l'épouse y a mise. Car cela c'est une économie

de chaussures pour le camp. Un signe de la maison, c'est beaucoup ! On est souvent mis nu comme un ver.

C'est qu'il y a pesage, mesurage. Pesage inexact ; il faut des statistiques aux

Allemands. Il n'y a pas à dire plus tard que X ou Z ont maigri d'autant

de kilos ! Les données sont là qui démontreront le contraire. Les cheveux coupés à ras tous les quinze

jours. Travailler tête-nue et sans sous-vêtements, dans tous les temps, En

position devant les lits, sacs à puces, pendant des heures. Interdiction le

dimanche après-midi, le travail étant supprimé, d'aller à la cour.

Quarante-huit hommes dans une chambrée avec deux seaux qui dégoulinent à

travers la place. Ni journal, ni livre, aucune nouvelle de

l'extérieur, sinon de fausses nouvelles sur des victoires alliées amplifiées considérablement

pour se faire illusion, disputes entre les prisonniers affamés parce qu'il y en

a qui ronflent la nuit ou qui utilisent trop les seaux.

Ce que chacun mangeait sur la journée : un bol d’une sorte de café fait avec des glands torréfiés, une tranche de pain. A midi, une tranche de pain avec une sorte de soupe. Le soir, une tranche de pain. Travaux forcés sous la pluie, on. rentre

trempé, nul moyen de se sécher. Le lendemain on remet les vêtements mouillés.

Faire les « lits ». Contrôle. Refaire les lits. Recontrôle.

Recommencer encore, cinq fois, six fois. Laver la chambrée. Contrôle.

Recommencer. Ceci se passe surtout le dimanche, pour vous le faire plus gai ! Se mettre nu dans la cour, tous

ensemble, à cinq cents prisonniers. Corps lamentables, décharnés, traces de

sévices, de tortures, de furoncles partout. Trente gamelles, vingt cuillères pour

quarante huit hommes. Affamés, les prisonniers devaient attendre que les autres

aient fini de manger. Et les premiers étaient poussés à manger vite, alors

qu'on essayait de le faire lentement pour se créer l'illusion d'avoir plus. Les cris de douleur et de souffrance

venant des chambres de torture, les fusillades dans l'enclos sinistre, les

travaux près des dix poteaux d'exécution. Pauvre humanité, pauvre civilisation ! Tortures physiques Ce qui s'est passé dans les chambres de

torture ne peut être décrit que par les victimes elles-mêmes. Personne n'était

présent, hormis les tortionnaires. Ceux qui ont passé par là sont morts des

tortures subies ou morts au poteau d'exécution. D'autres ont été expédiés

ensuite dans les camps allemands. Nous n'avons. rencontré aucun de nos

camarades ayant passé par le « frigidaire ». Les tortionnaires avaient installé

une petite chambre avec, dans le mur... un grand trou qui amenait l'air froid.

Le détenu était couché sur un lit de planches... C'est un architecte belge qui

a fabriqué l'installation ! Une femme belge libérée par hasard par

les armées alliées a déposé devant la Commission d'enquête parlementaire

britannique, le rapport suivant : «

Arrêtée en décembre 1942 sous l'inculpation d'espionnage, j'ai été transférée à

Breendonck vers le 21 janvier 1943. Mise en cellule,

je devais rester debout toute la journée. De 20 h. à 6 h. couchée sur une

planche, sans paillasse ni couverture. Pendant mon séjour j'ai été interrogée 6

ou 7 fois à la SS Zimmer (chambre de torture). Cette

chambre était circulaire et sans porte. Dans le fond à gauche se trouvait une

poulie dans laquelle passait une corde terminée par un nœud coulant. Je devais

me dévêtir complètement, puis on me mettait derrière le dos de grandes menottes

qui étaient placées dans le nœud coulant et par traction j'étais soulevée de

terre puis battue à l'aide d'une sorte de grande matraque en caoutchouc, cerclée

de cuir et maniée par le major Schmidt, le lieutenant Praust

ou un des SS Weis et Debodt.

Actuellement je garde encore sur le siège de profondes cicatrices, qui ont du

reste été photographiées et filmées par les services. anglais.

Le jour, on leur posait des fers aux pieds. Ils devaient rester debout face au mur, planche relevée. S’ils bougeaient, ils se faisaient matraquer. Au

cours d'un de ces interrogatoires j'ai eu les doigts écrasés dans une presse. Tous

les matins les cellulaires devaient à tour de rôle aller vider dans la cour

intérieure la boîte à confiture qui

servait de seau hygiénique. Pour circuler nous avions une cagoule sur la tête.

Un poste ayant eu l'impression que je voulais soulever ma cagoule, je reçus un

coup de baïonnette dont je garde encore la trace au bras gauche : Une autre

fois j'ai reçu un coup de crosse dans la nuque. La radiographie qui vient

d'être faite montre deux vertèbres écrasées. Après

avoir été condamnée à mort, j'ai été emmenée en Allemagne, puis ramenée en Belgique

pour un nouveau procès qui inculpait un officier supérieur allemand. La

libération m'a sauvée. En

rentrant d'Allemagne, fin octobre 1943, j'ai passé quelques jours en cellule

avec une compagne qui vient de faire à l'Auditorat Général une déclaration relative

à l'état dans lequel elle m'a vue. A ce moment-là outre les nombreuses plaies

et cicatrices, je n'avais pas encore les ongles entièrement repoussés. » Et voici le rapport de trois hommes qui

déposent en lieu et place d'un martyr qui ne le peut lui-même : A

l'aube du 22 juin 1941, alors que « l'invincible » Wehrmacht envahit leur

Patrie, quelques dizaines de Russes, résidant en Belgique depuis de nombreuses

années, sont pris à leur domicile, amenés au 453 avenue Louise et de là,

directement, sans aucun interrogatoire, au camp de Breendonck. Parmi

ces hommes se trouve Lazare... Il est âgé de 47 ans, marié. Sa fille unique a

16 ans, Lazare... était un de ceux qui avaient au début un superbe moral, un de

ceux qui encourageaient souvent les camarades. L'homme jouissait d'une santé de

fer, mais la période dont il s'agit fut une des plus atroces dans le régime de Breendonck. Rations dérisoires, pas de colis, pas de

courrier. Travail exténuant en semaine, exercices militaires le dimanche,

coups, punitions. Malgré une résistance. exemplaire l'organisme de Lazare... cédait

rapidement, la faim le tenaillait, l'espoir de sortir de l'enfer l'abandonnait. Vers

le mois de septembre Lazare ... a commencé à donner des signes d'un état

anormal. Il déraisonnait, n'entendait plus bien, ne comprenait pas ce qu'on lui

disait. Comme certains ordres, donnés surtout pendant les appels, n'étaient pas

bien entendus et compris par lui, nos sinistres bourreaux l'ont choisi comme

objectif de leur hideuse activité. Des coups se sont abattus sur lui pour

détruire ce qui restait encore de vie dans l'homme. Il nous disait souvent que

des parties de son corps lui paraissaient périodiquement paralysées, il perdait

parfois l'usage de la parole. Les crises devinrent de plus en plus fréquentes

et violentes, mais malgré tous nos efforts le médecin ne voulait pas l'admettre

à l'infirmerie. Ce n'est que deux mois plus tard que Lazare... fut admis à

l'infirmerie et c'est là qu'une attaque foudroyante est venue le frapper, alors

qu'il était couché dans son lit. Emmené d'urgence à l'hôpital, il en est revenu

un peu plus tard paralysé (côté droit) et privé de l'usage de la parole.

Il fut « libéré » de Breendonck

en décembre 1941. Sa femme dut prendre une ambulance pour le ramener au foyer.

Trois années se sont écoulées et il est toujours dans le même état. Les conclusions d’un troisième rapport

sont celles-ci : Trois

assassinats furent commis sous mes yeux. ..

1) Le 27 juin 1941 un pauvre homme épuisé fut horriblement frappé à

coups de cravache par le lieutenant aidé du surveillant juif Obier. Au bout de

peu de temps la pauvre victime succomba dans d'horribles souffrances. 2)

Un tout nouveau venu, d'environ 20 ans, fut abattu à coups de feu sans raison

par un surveillant boche. La dépouille fut placée dans l'allée principale du

Fort et nous dûmes défiler un à un. Le Commandant nous réunit et nous déclara

en termes violents que notre sort à tous serait réglé de la même façon. 3)

Un homme malade, complètement à bout, blessé sur tout le corps et incapable de

travailler fut assassiné à coups de bâton par Obier. Le Dr S., grande victime de Breendonck, raconte : Ceux

dont on voulait obtenir des aveux étaient durement torturés. Ils étaient

attachés les bras derrière le dos et hissés en l'air et un SS ou le lieutenant Praust les frappait de sa cravache jusqu'à ce qu'ils

avouent ou s'évanouissent. Une méthode Spéciale consistait à frapper du talon

de la botte dans les testicules. Puis on donnait aux victimes des bains chauds

et froids (wechselwarm Bâder).

Une punition grave, quand un détenu ne voulait pas avouer, consistait à se

tenir debout durant 48 heures devant un poste militaire, dans une attitude

courbée, les mains liées derrière le dos et entre les jambes. La plupart

s'évanouissaient après quelques heures. Mais on les battait et « baignait »

jusqu'à ce qu'ils reprennent connaissance. Il y a eu beaucoup de décès à la

suite de ces punitions. Le

Sturrnbahnführer Schmidt a soutenu tous les crimes

des autres, qu'il excitait. Obersturrn-führer Katschutser a tué deux hommes d'un coup de pistolet et a

donné des ordres aux SS Weis et Debcdt

de tuer au moins 20 hommes après la défaite de Stalingrad, Untersturmführer

Praust, comme supérieur, a fait semblant d'ignorer

que les SS tuaient des hommes et a lui-même frappé des hommes à mort. Weis et Debodt sont les meurtriers

d'au moins 40 hommes. Notre ami A. D. a déclaré : ...

Le 3 novembre 1944 j'ai reçu la visite d'une délégation anglaise à qui j’ai

raconté ce qui précède et montré mon palais ressoudé, mon ventre et mon pied. Parmi

les choses les plus terribles dont j'ai été témoin, je cite : Un

Juif tué net par les coups de poing et de pied d'un lieutenant. Le

petit-fils du grand banquier L. qui s'est pendu. Un

détenu qui s'est noyé dans les douves entourant la forteresse. Un

autre qui s'est jeté du haut des casemates dans la cour. Un

prisonnier qui portait une lourde chaîne à son pied droit. Un

autre dont la tête était couverte d'un grand sac. Un

détenu dont on avait entouré les poignets souffrants de manchettes d'acier. Les trois criminels Le lieutenant Praust,

Weiss et De Bodt. – Un militariste prussien, avec

tout ce que cela comporte de cruel et de sadique ; deux SS flamands.

Richard De Bodt et Fernand Weiss Praust était

un petit bonhomme, nerveux, alcoolique, puant le cognac. Il avait toujours une

cravache. C'est lui qui dirigeait les travaux à l'immense chantier de Breendonck. A l'époque où je m'y trouvais (avril-juin1943)

les travaux exécutés étaient utiles. Ils avaient un but, c'est de dégager des

fortins, d'endiguer les grands fossés qui entourent le fort, de les solidifier

au moyen des pierres des bunkers, d'étaler les terres le long des digues pour

en faire des jardins potagers. C'est au moyen d'instruments insuffisants et

primitifs que ces travaux s'exécutaient. C'est avec des brouettes (pas des

brouettes à roues carrées, comme on raconte) mais rafistolées par les

prisonniers eux-mêmes, trop lourdes et jamais entretenues, que les terres

étaient amenées à l'endroit voulu. Praust

dirigeait ces travaux de main de maître. Ancien chauffeur de taxi à Berlin,

mais ayant dirigé un camp de concentration en Allemagne, il concevait bien les

choses, Il était fier de ses travaux et savait donner des conseils pratiques. Il

avait certes des qualités et je l'ai vu mettre lui-même la main à la tâche

surtout à l'endiguement au moyen de pierres que les bagnards lui apportaient en

files interminables. Mais a part ça, quelle brute ! Nulle

pitié pour les lamentables loques que nous étions, frappant dur et faisant

travailler par les temps les plus épouvantables. Nous n'oublierons jamais la

journée du 10 mai 1943 où il a plu et grêlé tout le jour. Praust

ne prétendait pas nous faire rentrer. Il faut savoir que nul n'avait de bonnet

de police, que nos têtes étaient comme des billes de billard – encore une tradition

prussienne ! – que nous n'avions le droit d'avoir ni sous-vêtements, ni

écharpes. Il fallait travailler sans veston, en chemise du camp, c'est-à-dire déchirée

et trouée. Ce fut, une journée horrible et

lorsqu'enfin Praust et ses épigones SS n'y tinrent

plus eux-mêmes, l'ordre fut de rentrer. Ne croyez pas qu'on pouvait se hâter.

Sous prétexte que l'alignement n'était pas à leur goût, ils obligèrent les

centaines de bagnards, armés de leurs pelles et pioches, à courir, se jeter par

terre dans les flaques d'eau, courir et encore « hinlegen

». Praust

possédait l'art de nous torturer moralement. Alignés dans la cour avant de

regagner nos misérables chambrées, tandis qu'il disparaissait pendant une

grosse demi-heure, on nous comptait, on examinait nos vêtements et chaussures,

qui ne pouvaient pas être boueux Chose difficile puisqu'on ne travaillait que

dans la boue. Ce doit être Praust qui outre le «

système d'hygiène » dont nous avons parlé, avait inventé jusqu'à l'organisation

des courants d'air ! A Breendonck

il y avait les chambres de tortures, où le bagnard était suspendu nu à une

poulie, monté et descendu et frappé chaque fois par trois ou quatre Prussiens

et SS ; ou on le couchait nu sur un lit de planches pour lui casser bras et

jambes ; ou encore on le mettait nu dans une chambre frigidaire, toutes

installations qui ont été exécutées par un architecte belge ! D'autres étaient

enfermés dans d'étroites cellules éclairées jour et nuit d'une lumière

violente. Attachés à des fers dam le fond de la cellule, il ne leur était

possible d'atteindre la pitance qu'on leur apportait qu'à croupetons ! Il y

avait d'autres horreurs. Les Allemands ne font rien sans

raffinement. Par files de 60 à 80 détenus, on nous obligeait, en pantalon et

veston seulement, à attendre dans une galerie non-couverte notre tour de bain-douche.

L'air y soufflait avec violence. Tous les bâtiments de Breendonck

étaient achevés, mais cette galerie est restée non-couverte pendant quatre ans. Les SS De Bodt

et Weiss étaient les aides-bourreaux. D'un physique puissant, tous deux bien

nourris et vêtus, magnifiquement bottés, ils étaient la terreur des bagnards.

Ils ont des dizaines de morts sur la conscience. Des hommes ont été frappés à mort,

abattus à coups de cravache, de revolver ; ils en ont noyé. Je ne ferai pas la relation de ces

crimes épouvantables. Il est des regards humains, les derniers regards, qu'on

n'oublie jamais ! Voyage-Surprise Tout au début, un soir. Nous sommes

couchés, lumières éteintes, sur nos sacs à paille ; on tourne et retourne sa

fatigue de toute une journée de travail forcé aux bennes. Je ne dirai jamais

que le travail de terrassier est facile ! Mon apprentissage est rapide ; les reins

cassés, les mains ouvertes, déjà des blessures. Un bruit de fer, la porte

s'ouvre, un SS crie : « Huit hommes, vite ! » Un peu curieux, je me lève ; on nous

emmène dans la cour. A quatre, nous sommes conduits sur le pont-levis fixe ; je

suis de ceux-là. Bizarre impression : je suis à l'entrée

du fort, près de la « liberté ». Que faut-il faire ? Les quatre autres

reviennent avec des pelles. On s'embarque dans une remorque et en route vers Willebroeck. Il est 8 h. 30 du soir. Beau soir d'été. Dans l'avenue des

Eperons d'Or, les gens « libres » sont assis sur les trottoirs et nous

regardent curieusement. On roule vers la gare. Halte ! Le SS qui

nous accompagne va voir. Il paraît qu'il faut décharger du charbon, mais tout

est fermé. Le SS Baele revient ; retour au camp. «

Demain vous serez 8 pour ce travail ». Coucher. Fatigués, on se dit bonsoir.

Les ronfleurs de la chambrée ont déjà commencé leur musique. Nuit sur Breendonck. « Aufstehen »

(Debout). Cris dans le couloir. Lumière. On se lève et on se regarde, toujours

ahuris de se trouver si nombreux dans sa chambre à coucher. Jef Van ... , brave camarade s'il en

fut, nous salue ; et ce sera ainsi tous les matins : « Bonjour, messieurs,

encore un de passé ». Dans sa misère, on sourit tout de même. Toilette rapide,

demis-nus. Corvée des seaux. Cette corvée des seaux, des seaux de la nuit... Je

vous laisse à penser : enfermés à 48, depuis la veille, avec deux seaux pour

toute installation. On nous compte. Combien de fois

aujourd'hui ? « Café ». Attendre. « Antreten ».

(Rassemblement). C'est l'homme à la voix d'ivrogne qui hurle...

On se met en colonnes. Marche. Dans la cour, alignement. Le fameux alignement

des pieds : ce petit exercice dure trois quarts d'heure. Notre équipe de huit hommes se met à

part. On prend des pelles, grandes et plates.

En route vers l'auto-camion à remorque. Embarqués. On roule sur un quai. Arrêt devant des

wagons plats, chargés de charbon. Il faut décharger du wagon sur le camion ou

la remorque. C'est le SS Debodt qui nous surveille,

revolver à la ceinture. La première fois, les gens de Willebroeck nous ont regardés passer, curieux et intrigués.

Au deuxième voyage, dans les rues, les gosses nous ont reconnus. Et c'est avec

des Cris qu'ils nous saluent : « Ma ! ze zijn daar ! » (Maman, ils

sont là !). Les femmes courent vers le camion, avec des paquets de

tartines, fourrées de tout. Le SS Debodt,

un traître, nous savait de Bruxelles. Est-ce une raison ? On ne sait. Il ne

nous défend pas d'accepter ces tartines, mais nous donne l'ordre de tout faire

disparaître avant d'arriver au camp. On mange assis sur le charbon, les mains

noires. De plus en plus, les braves femmes de Willebroeck

guettent l'arrivée du camion et nous passent des tartines, des pommes, des

poires. Et le travail continue ; charger le camion

et la remorque, rouler à travers Willebroeck jusqu'au

camp, décharger devant le fort et repartir. Les journées passent. Le travail

continue, harassant. Les bennes sont considérées par le lieutenant Praust, comme un travail de punition. Des hommes sont occupés sur le fort à

rejeter les terres. De là-haut, on voit encore un peu la campagne... On voit

passer des gens, des cyclistes, des femmes. Et plus d'un s'imagine reconnaître

un être aimé. Mais c'est trop loin, on s'illusionne facilement ! Le plus triste, c'est ce petit

cimetière, près du fort. De temps en temps, on entend une cloche tinter : encore

un qui entre au champ de repos. Te souviens-tu, mon pauvre Henri Lee ...

, quand tu disais que tu finirais là, dans ce petit cimetière ? Les bennes roulent. On compte les

voyages. On essaie de deviner l'heure, pour savoir quand finira la journée de

travail forcé. On observe les sentinelles et d'après la relève, on compte un

peu … Encore combien ? Attention, encore un qu'ils veulent tuer. Ils l'ont jeté au bas du talus. A coups

de lourdes mottes de terre, ils le font tomber à l'eau. Et un terrible jeu

commence : chaque fois que le malheureux remonte sur la berge de terre, ils

jettent des pierres, visant la tête. Des cailloux plats le touchent. Le sang

coule. Il a le crâne rasé ; les pierres crèvent la peau, le sang lui coule de

partout et il retombe toujours à l'eau ! Ils sont deux SS qui ,se disputent pour

savoir qui l'a atteint. Et le terrible jeu continue, pendant des heures. Il

retombe à l'eau et son sang rougit l'onde ... Un malheureux, jeté à l'eau, y est

rejeté à coup de pelle dans la figure. En plein visage, un violent coup de

tranchant de pelle. La figure broyée, méconnaissable et toujours le malheureux

voulait sortir de l'eau, il ne voulait pas se noyer. Le SS, avec sa pelle, frappait

sauvagement... La tête en sang, il a fini par couler, rougissant l'eau. Les brutes nazies et leurs satellites ne

pouvaient supporter des prisonniers intellectuels. Les SS surtout avaient une

haine féroce envers tous ceux qui, par leur conduite, ou leur condition

sociale, leur étaient supérieurs. Notre chef, homme calme s'il en fut,

mais que sa situation de fonctionnaire désignait tout spécialement à leur

bestialité, a été battu sauvagement par le SS Raes,

qui semblait bêtement heureux de pouvoir martyriser impunément un intellectuel.

Roué de coups, tombé sous la brutalité de cet ignoble individu, le chef a subi

l'affront : comme les autres, il est resté serein. Nulle

part mieux qu'à Breendonck, on apprend ceci : dans le

cœur le plus calme, dans l'esprit le plus noble, naît un terrible désir : une

immense soif de justice et surtout de vengeance ! Ils l'ont montré, leur « système » :

pour eux, tout ce qui « pense » est ennemi. En Allemagne, ce système produit

des brutes, des machines à voler et à tuer. Chez nous, le peuple entier se

rebiffe, et non content de « penser », juge. Honnêteté Jusqu'au 18 octobre 1942, nous avons pu

recevoir quelques colis. Ils auraient dû être pour nous un appréciable

supplément à un ordinaire par trop réduit: un peu d'erzats

de café le matin, de l'eau et des choux blancs à midi et, le soir, environ 200 grammes

de pain... Avec cela, un travail forcé, continu : pas

une seconde de répit ; celui qui était surpris inactif, ne fût-ce qu'un

instant, était battu. Trop souvent, hélas, l'homme battu, assommé, ne se

relevait pas assez vite à l'ordre du SS. : « Auf ! ». C'était la mort. Coups de pieds dans l'estomac,

coups de matraque sur la tête, celui qui ne pouvait plus se relever, pour venir

se remettre en position devant la brute ; pieds joints et mains allongées le

long du corps, celui-là était fini... J'ai vu partir ainsi plus d'un de mes

compagnons : battus dans la journée, morts le soir... Un soir, dans la chambrée, on entend

hurler « Antreten ! ». Vite, en rang, dans le

couloir, par sections. Marche. Dans la cour, alignement. Toutes les sections sont là. Paraît le

major Schmidt. Grand, nonchalant. Le type de l'officier éthéromane. Suivi de

l'homme à la voix d'ivrogne, le lieutenant. A coups de cravache de cuir, le

lieutenant fait avancer jusque devant nous, un malheureux tout sale, tout noir,

noir jusque dans les loques dont il est mal couvert. Martelant la tête du

malheureux qui regarde, hagard, autour de lui, la brute galonnée nous fait un

discours en allemand. Debodt doit traduire, en

français. Voici .le thème : « Ce prisonnier est un

soldat de l'Armée Rouge : il est sale, ne connaît pas l'usage du savon, ni

aucun usage civilisé. C'est tout le résultat du Communisme ! ». Le malheureux, toujours battu, est

conduit vers la fameuse salle de douches. On hurle. C'est pour nous faire rentrer

dans nos chambrées. Dans la soirée, la porte s'ouvre brusquement, et les SS

poussent brutalement le russe dans la chambre. La porte fermée, j'essaie de parlementer

avec le « nouveau » : rien à faire. Mais Joseph, le Polonais qui a un nom en «

ski », va nous sauver. Joseph a été arrêté en France, dans le

Nord. Il travaillait à la mine, comme lampiste, je crois. Amputé d'une jambe.

Il parle le français. On est vite fixé : le soi-disant russe

est un déporté polono-russe, qui a voulu s'évader des mines du Limbourg. Ils

l'ont battu, laissé sans manger, et sans pouvoir se laver. Le SS Debodt a

donné l'ordre a une équipe de rentrer : il a plu, les souliers sont pleins de

boue. Pendant que les prisonniers nettoient leurs pelles et leurs souliers,

arrive le premier lieutenant Katchuster. Celui-ci

pique une crise de rage, et hurle, parce que cette équipe est rentrée avant son

ordre. Debodt,

lâchement, ne dit pas que c'est lui-même qui a donné l'ordre de rentrer ... L'ober hurle qu'il faut punir ces hommes... Dans la cour, ils

doivent courir, en rond : les SS les frappent au

passage, tant qu'ils peuvent ! La brute à galons crie à Debodt

: « Il faut qu'ils tombent comme des mouches ! » Les prisonniers

courent, et trébuchent sous les coups... Ainsi pendant une heure et demie ... Quand ces malheureux sont entrés dans la

chambre, ils étaient sales, trempés et morts de fatigue... L'ober a donné

l'ordre de les laisser 48 heures sans manger. Tant pis pour lui : mais cet

ordre n'a pas été exécuté. Qu'on me permette de parler un peu d'une

partie spéciale du système de discipline allemande. A Breendonck,

il y a deux cours intérieures : dans chacune, un petit édicule avec, chacun,

quatre ouvertures servant de W.-C. Pas de porte, rien. Un trou.

Les toilettes, celles-ci disponibles pour 300 prisonniers, étaient des toilettes à pédales. Chaque homme se baisse, avec, devant

lui, deux ou trois hommes qui attendent... C'est tout. Mais tout cela doit aller vite, très

vite : faites le compte : deux cents hommes doivent aller à la cour, par

équipe, en 20 minutes ! Gare à la chiourme c'est à coups de crosse que l'on est

conduit ! Les neuf dixièmes des prisonniers y ont

contracté des hémorroïdes ! Nous étions traités comme des bêtes par

ces sauvages ! Le lecteur qui n'y a pas été, dans cet enfer, pourrait juger que

ce qui précède est un détail dont il ne faudrait pas parier, ne fut-ce que par

simple pudeur : quelques semaines de séjour là-bas laissaient une marque

suffisante dans l'état de santé pour ne jamais plus oublier ces « détails » là

! La vermine En septembre 1942 on ne connaissait pas

encore, du moins dans les chambrées d' « aryens », les poux et autres...

parasites. Mais les tristes conditions de vie en commun, dans des chambrées surchargées,

ne pouvaient manquer de produire de déplorables résultats. En effet, nous

étions couchés sur des paillasses, dont le sac, ainsi que la paille, servaient

depuis le début de l'occupation nazie... Les sacs étaient déjà sales, troués : la

paille, cassée et réduite en petits bouts, passait par tous les trous, tombait

sur le voisin du dessous, ou sur le sol. Au moindre mouvement, ces brins de

paille parsemaient le sol et ont été plus d'une fois la raison, ou plutôt le

prétexte, pour les SS, de battre les prisonniers ou le chef de chambrée. Les

paillasses, à elles seules, étaient des nids à vermine : jamais elles n'étaient

lavées, et la paille n'en était jamais renouvelée. Que dire des couvertures ? Torchons de

coton, troués et minables, voilà ce qu'on appelait des couvertures ! Nous sommes restés, dans notre chambrée,

avec des hommes qui ont dû garder la même chemise pendant cinq et six semaines !

Sans pouvoir la laver, naturellement ! Il fallait dormir à moitié habillé, pour

le froid : il n'y avait rien pour se désinfecter et pas de savon. Parfois, un prisonnier trop affaibli,

débilité, se laisse aller : le moral tombe, et l'homme insensiblement décline,

et se néglige !... Il y avait la douche. Oui. Mais quelle

douche ! Le samedi, après le travail vers midi :

nettoyage des souliers et des pelles. Rentrée en rang, dans les chambrées,

Préparation pour la douche : prendre sa serviette et attendre l'ordre. Rangés

dans la cour, parfois dans la pluie, attendre. Une équipe sort : on entre à son

tour. Dans une pièce où douze hommes pouvaient

à peine se déshabiller sans se bousculer, on en fourre 32 ou 35... Je vous

laisse à penser : poussés, bousculés, on se dévêt, et vite, dans la salle de

douche. L'horreur de ces corps, maigres et

décharnés, marqués de coups, de plaies qui suppurent ! Quelques secondes d'eau froide : une

minute d'eau chaude, et vite, se rhabiller, avec le même linge, et en vitesse,

en se bousculant, se presser, mouillés, dans la cour. Le lieutenant Praust

a réalisé ceci : conduire, déshabiller, doucher, rhabiller et ranger dans la cour

64 hommes en 7 minutes ! « Propreté allemande ! » Le 15 septembre 1942, les prisonniers

rentrent harassés après le travail quotidien, Contrairement à l'habitude, on

nous fait rassembler dans la cour avec alignements impeccables et hurlements

appropriés des zug-führers. Que va-t-il se passer ? Tout le monde est plus ou moins inquiet. Tout à coup, le lieutenant Praust paraît, un papier à la main, « 230 heraus ! » 230 c'est notre percepteur. Il sort des

rangs et se place à gauche de l'officier dans la position réglementaire. Praust

commence la lecture de son papier : c'est en allemand, mais nous comprenons

cependant tous que notre chef est démis de ses fonctions pour avoir refusé d'exécuter

des ordres donnés par l'autorité allemande : l'arrêté est signé par le

commandant militaire en Belgique. Nous sommes fiers : aussitôt les rangs

rompus et Praust parti, nous félicitons notre chef.

Nous remarquons le lendemain, au cours du travail, quand nous avons l'occasion

d'échanger un mot avec d'autres prisonniers que le groupe des postiers a gagné

une forte considération dans tout le camp. Même un SS s'est laissé

impressionner, c'est le nommé Baele : plus jamais il

ne s'est montré inhumain vis-à-vis de nous. Les poteaux de la mort Ils ont été plantés en novembre 1942.

Les poteaux contre lesquels les prisonniers étaient fusillés. J’étais détaché près de l'entrée du

fort, avec quatre hommes, à un travail particulier. On l'aimait bien, quoique

salissant : mais on travaillait près de l'entrée, on pouvait voir la route, et

parfois des gens qui passaient... Nous devions planter des grands poteaux,

par un bout, dans une cuve en ciment, contenant un liquide noir, genre goudron ;

c'étaient les poteaux qui devaient servir à achever la clôture du camp, avec des

barbelés. Ce matin-là, arrive le lieutenant qui

fait charger dix poteaux sur une charrette et conduire ce chargement dans le

camp. Une équipe de prisonniers a dû les planter, en ligne, à intervalles

réguliers, derrière une galerie, devant un remblai de terre. A midi, tous les prisonniers rentrés ne

sont plus repartis. A une heure, nous avons entendu lire en trois langues la

condamnation à mort de dix hommes. A trois heures, nous avons vu passer le

peloton de soldats pour l'exécution... Puis les condamnés. Tous droits et

fiers. Parmi eux, des hommes ayant travaillé à placer leur propre poteau. Une

décharge de fusils... Debout, en silence, on attendait. Certains priaient. Des

nôtres étaient tombés. *

* * C'est

devant ces poteaux qu'a été installé la sinistre potence où ont été pendus

Arnaud Fraiteur, Raskin et

Berthelot. A chaque visite d'autorités, après ce

drame, ce fut pour les allemands du camp une véritable joie de montrer la

potence, de faire basculer les planchettes, avec des commentaires hilarants.

Comme à la foire... Lors de la fuite, ils ont eu soin de faire disparaitre les

poteaux déchiquetés par les balles et la potence. Dans la chambre de tortures Les méthodes de la Gestapo étaient assez

spéciales, pour faire parler les prisonniers. Quand on voyait une petite auto noire

arrêtée devant le fort, on savait que les tortionnaires de la Gestapo étaient

là ! Ils avaient une chambre spéciale pour

interroger les détenus : dans une galerie du fort, aux murs épais de béton, au

fond d'un couloir étroit, couloir bâti en zig-zag, se

trouvait une petite pièce étroite, sans aucune ouverture que la porte d'accès.

Pas de fenêtre, rien. Des murs épais nus, froids. Au plafond, une poulie à

laquelle pendait une forte corde. Une table servant de bureau. Deux chaises.

Sur la table, des papiers, des revolvers, des matraques.

Les prisonniers étaient élevés mains derrière le dos. Les bras se déboitaient puis on les lâchait brusquement pour qu’ils tombent sur les arêtes des bois posés à terre. Des tartines aussi. Des poires, des

cigarettes. L'équipe des interrogateurs était

souvent composée de deux hommes, parfois de trois. Un commissaire de guerre,

allemand celui-là, et un autre, interprète belge à la solde de l'ennemi. Le prisonnier était interrogé, parfois

durant des heures. Privé de tabac depuis longtemps, il devait sentir la fumée que

faisaient les tortionnaires. Car c'était à dessein qu'ils fumaient. Le

prisonnier affamé voyait devant lui des tartines. Elles lui étaient promises,

s'il voulait parler. Les fruits et le pain blanc étaient là pour tenter le

pauvre diable qui se raidissait pour ne pas parler. Ils promettaient tout, même la liberté,

pour essayer. Ils inventaient des mensonges, prétendant tout savoir. Infâmes,

ils ne reculaient devant rien pour venir à bout de la résistance de leurs

victimes. Quand, lassés eux-mêmes par le courage

du prisonnier, ils voulaient en finir, alors c'était la torture... Fatigués de jouer avec leurs revolvers,

ils attachaient l'homme à la corde, par les poignets, derrière le dos. Tout le

poids du corps portait sur les épaules. Pendu, descendu, pendu, descendu, tel

était le supplice. Et, avec le renfort des brutes SS, c'était alors quatre

assassins s'acharnant sur leur victime ! Quand le prisonnier était plus fort

qu'eux ! ils essayaient la nuit : après un interrogatoire de plusieurs heures

dans la journée ; ils escomptaient la fatigue et la douleur et recommençaient

la nuit ! En septembre déjà, nous pouvions

entendre une femme courageuse et qui ne manquait pas de cran. Elle nous criait

: « J'ai été battue ». Les SS se précipitaient, trop tard, on avait compris. La nuit, ces brutes la torturaient,

croyant abattre sa résistance ; mais rien à faire : elle hurlait sous les

coups. Ces hurlements, la nuit, ça faisait

mal... J'ai vu jeter, une nuit, sur un lit sans

paillasse, un gosse de 17 ans. On l'avait entendu hurler longtemps ; de l'infirmerie,

voisine de la chambre de torture, on entendait les coups, Ce gamin avait les

mains et les pieds enchaînés, comme une bête dangereuse. Ce n'était qu'un beau petit garçon, qui

pleurait sourdement, couché sur le ventre ; il était gonflé sur tout le corps,

tellement les brutes s'étaient acharnées sur lui ! Pauvre petit Georges, qui

appelait sa maman, qu'est-il devenu ? Ce fut dur, mon interrogatoire : battu,

interrogé, battu, réinterrogé, toujours en français. Et comme je ne paraissait

pas comprendre l'allemand, ils échangeaient des réflexions devant moi. Je n'étais pas à la noce, loin de là ;

il faut y passer pour le comprendre. Mais, tout de même. Je me sentais plus

fort qu'eux, ayant compris la question avant qu'elle ne me fût posée en

français. Ce fut un dur moment. Je fus battu au

point d'en avoir les reins violets et les chairs gonflées. Pendant de longs

jours, je n'ai pu me coucher sur le dos. A noter les habituelles menaces d'être

fusillé. Thème connu de moi. Et ces assassins avaient l'audace d'affirmer que

ce serait eux, les interrogateurs tortionnaires, qui composeraient le tribunal

et que je ne verrais d'autre tribunal qu'eux-mêmes. Un jour, un homme fut poussé dans la

chambre : André Louis. Il a l'air abattu, n'ose parler

et ne connaît personne ... Plus tard, on saura. C'est un agent de

police. Son cas semblait assez grave. Lui-même n'en parlait pas beaucoup. Un

matin, ils l'ont appelé. Quand il est revenu, il paraissait hagard ; en

quelques mots, il nous dit qu'il serait peut-être fusillé. Pauvre André, Louis . Un matin, on me prévient que Paul H.,

chef facteur de Bruxelles est là. Je

me range sur son passage. Il était conduit à la cour et enfermé spécialement.

Je l'ai vu et lui ai fait un furtif bonjour. Il ne fut que

quelques jours à Breendonck. Il fut fusillé à ces

poteaux de Breendonck auxquels j'ai travaillé. Comme les autres, Hermans partit droit

et fier... j'en ai vu partir tant... Mais je veux dire quelques mots encore

de l'un des nôtres : le. camarade Herkenraedt ; qui

était tailleur et logeait à la chambre 7. Herkenraedt

était le type même du copain sûr, toujours calme. Il était l'ami de tous. Ce brave copain, ils sont venus le

chercher un jour ; avec un groupe, il a passé dans la cour pour la dernière

fois, la tête droite, marchant à la mort comme il avait marché dans la vie,

toujours le regard en avant. Tous ceux qui l'ont connu ne l'oublieront pas ... Un premier hommage Les Allemands ont à peine quitté le

pays, que les rescapés de Breendonck fondent une

Association Nationale en vue de la défense des droits moraux et matériels des

victimes. Son président a prononcé le 17 septembre 1944, à l'enclos des

fusillés devant les dix poteaux d'exécution, le discours suivant : C'est avec une

émotion profonde – émotion que ressentent les rescapés qui m'entourent – que je

me retrouve aujourd'hui dans ce lieu sinistre, dans ce lieu sacré. Breendonck,

lieu sacré ! Car, c'est ici que tant des nôtres ont été martyrisés lâchement,

c'est ici qu'ils sont morts, le cœur ferme et la tête haute, nous laissant une

grande et inoubliable leçon. L'Histoire rapporte que, lors des

guerres de Religion dans le Midi de la France, un homme, que l'on avait jeté

dans une fosse, écrivit sur une pierre, avec un clou : « Résistez ! » Eh

bien, c'est cela même qui demeure aux murs des cellules de Breendonck

: ce sont des appels au courage, à l'amour de la Patrie, à la résistance envers

l'oppresseur, ce sont des cris de foi dans la victoire finale, dans la

délivrance. Leurs dernières pensées, à ces martyrs,

elles furent pour leurs parents, pour leurs épouses, pour leurs fiancées, pour

leurs amis, pour la Patrie, bloc vivant de terre, de chair et d'amour, souvenir

des grandes choses que l'on a faites ensemble, espérance de choses plus grandes

encore. Car, ils devaient se dire, les pauvres morts tombés ici : « Soit, notre sort est misérable et nous

sentons toute la cruauté de quitter pour toujours la douce terre de Belgique. Mais

notre sang ne coulera pas en vain. On peut prendre notre vie, détruire notre

corps, notre esprit jamais ». Bientôt, on connaîtra leurs noms, on

saura quelles furent leurs douleurs, quelle fut leur foi. On saura que

c'est de leur sang que doit renaître une Belgique nouvelle, libre, grande,

belle, une Belgique dont tous les citoyens s'uniront afin qu'elle prenne le

rang qui lui revient parmi les nations civilisées, dans la paix, la justice et

le travail. On connaîtra leurs noms. On les gravera dans le marbre où l'on écrira

: « Ils ont bien mérité de la Patrie ». *

* * On connaîtra aussi les noms des infâmes

bourreaux. S'il est une justice sur la terre, ils

seront châtiés comme ils le méritent. Mes chers compatriotes, je n'ai pas

l'intention de vous décrire le camp de Breendonck,

lieu sinistre, ni de vous en dévoiler les horreurs. Pour en avoir écouté quelque

écho, il n'est personne qui ne sente les larmes lui venir aux yeux, larmes de

pitié, larmes de colère. Et moi-même, aujourd'hui où je puis parler librement,

je frémis jusqu'en mon âme au souvenir de ce que nous avons entendu, de ce que nous

avons vu, de ce que nous avons enduré. La douleur et les râles rôdent encore

ici comme des fantômes. Il faudrait la voix d'un Dostojevski pour évoquer cette nouvelle « Maison des Morts

». On le fera plus tard. Qu'il me suffise de dire que la fureur et la bestialité

des tortionnaires ont dépassé en ignominie, en cruauté, en sadisme, tout ce que

l'on peut imaginer. Faut-il vous dire notre misère, la faim

perpétuelle, la fatigue, le néant de toute hygiène, le travail exténuant par

tous les temps ; puis les coups, les injures et les tortures les plus

abominables. Ce fut l'enfer ! L'Enfer de Breendonck

! C'est que, outre les tortures physiques, nos âmes et nos cœurs se sentaient parfois

envahis de détresse. Toutes les valeurs morales, la justice, la bonté,

la pitié, avaient disparu pour faire place à la terreur de jour, à la terreur

de nuit, sans répit, sans miséricorde. L'espoir, cette source suprême des plus

misérables, je vous avoue qu'à certaines heures il faillit nous manquer.

Abandonnés de Dieu et des hommes, nous semblait-il, on nous privait des

consolations spirituelles. Il nous restait que la petite prière chacun dans son

coin, le spiritisme, l'appel aux réussites des jeux de cartes, les coups de la

table tournante. Abandonnés des hommes. Nulle voix de l'extérieur ne parvenait

jusqu'à nous, nul signe ne venait nous réconforter, nous n'avions pas la

consolation d'une lettre de chez nous, d'un colis de vivres, gage d'une affection

qui veille. Eh bien, si, dans ces moments-là, nous

n'avons pas sombré dans l'accablante réalité, si, à l'entrée de notre enfer il

eût été malséant d'inscrire la parole de Dante : « Vous qui entrez. ici.

laissez toute espérance », nous le devons à l'exemple, au courage, à la foi, au

patriotisme, à la haute dignité de ceux qui allaient mourir. Qu'ils en soient glorifiés ! *

* * Mes chers compatriotes, ce lieu est plus

sinistre que jamais. Sans doute on n'y entend plus de cris d'agonie, le sang

n'y coule plus, Mais on y a enfermé des traîtres et des dénonciateurs. Pendant l'occupation ennemie, Breendonck fut un camp de martyrs ; aujourd'hui, c'est un

camp de scélérats. La Belgique est libérée du joug de l'ennemi

; nous pouvons nous écrier enfin avec la certitude de jours meilleurs : « Tout

ce qui se fait de grand dans le monde se fait dans l'honneur, le devoir, le sacrifice;