Maison du Souvenir

Maison du Souvenir

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Comment nous rendre visite

-

Comment nous rendre visite

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Le comité

-

Le comité

-

![]() Nos objectifs

-

Nos objectifs

-

![]() Articles

Articles

![]() Notre bibliothèque

-

Notre bibliothèque

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Photos

-

Photos

-

![]() Signer le Livre d'Or

-

Signer le Livre d'Or

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

|

Breendonck : Bagnards et

Bourreaux[1] Préface Büchenwald, Dachau, Breendonck ! Lieux sinistres «hauts lieux» de l'abjection allemande... Ce livre de Jacques Ochs est un paragraphe belge de l'acte d'accusation que le monde civilisé tout entier dresse contre l'Allemagne hitlérienne. Le crime irrémissible d’Hitler et du système national-socialiste dont il fut l'inventeur et le héraut, c'est d'avoir enrichi l'histoire et la légende de la férocité humaine d'un chapitre nouveau et inoubliable dont l'Allemagne portera à jamais les stigmates. Crime contre l'humanité mais d'abord crime contre l'Allemagne, que le führer acclamé tant qu'il fut victorieux a associée, bon gré mal gré, à ses forfaits, imposant au monde la conviction que l'abaissement, l'avilissement systématiques, le servage de tout ce qui n'était pas spécifiquement allemand et nazi répondait à l'instinct profond d'une race qui cependant a donné jadis à la civilisation universelle la sereine sagesse d'un Gœthe, la générosité romantique d'un Schiller, la haute pensée d'un Kant, les sublimes harmonies d'un Beethoven, d'un Bach, d'un Schumann. Ces grands hommes profondément humains, ces grands civilisés, n'auraient dont été dans l'histoire du germanisme que des accidents, des exclus? Avant les crimes de Dachau, de Büchenwald, de Breendonck et autres lieux, le national-socialisme pouvait passer pour un système politique et social comme un autre. Ik avait déchainé la guerre universelle, mais d'autres regimes conquérants ne lui avaient-ils pas donné l'exemple? II répugnait à nos conceptions de la liberté, de la démocratie, de la dignité humaine, mais, se présentant comme un ordre nouveau, il avait pu séduire quelques esprits inquiets, assoiffés de fixité : depuis Dachau, Büchenwald, Breendonck et autres lieux, c'est impossible. Il fait horreur, il est le symbole d'une barbarie systématisée dont le triomphe eût imposé à l'espèce humaine une régression de plusieurs millénaires. Büchenwald, Dachau, Breendonck et autres lieux ! De tous ces jardins des supplices, celui de Breendonck nous touche le plus directement parce qu'il est situé en Belgique, parce que des Belges, indignes de ce nom, figuraient parmi ses tortionnaires, parce que c'est là que le plus grand nombre des nôtres ont subi le martyre et l'humiliation. Ce qu'on racontait des horreurs de Breendonck paraissait invraisemblable. Légendes, hallucinations, étalage spectaculaire auxquels se complaisent ceux qui tiennent à se faire gloire de leurs souffrances? Il fallait des témoignages. Ceux-ci n'ont pas manqué et l'affreux procès de Malines où ont comparu les complices belges des bourreaux allemands leur a donné une consécration judiciaire. Mais je n'en connais pas de plus émouvant ni de plus probant que celui que nous apporte Jacques Ochs dans ce livre, texte et dessins. Cette valeur exceptionnelle du témoignage de Jacques Ochs tient à ce que c'est le témoignage d'un artiste, d'un de ces hommes pour qui le monde extérieur existe et aussi le monde moral, car Ochs est un artiste qui a une conscience. Jacques Ochs fut arrêté en novembre 1940 à la suite d'une dénonciation particulièrement odieuse, puis de nouveau en 1944; il n'échappa que de justesse à une déportation qui, cette fois, eût été mortelle. Il semble avoir été honoré, de la part des Allemands, d'une attention particulière, considéré comme un dangereux ennemi du Reich, mais il n'a pas subi de véritables tortures physiques. Peut-être a-t-il cependant souffert de sa détention plus que bien d'autres, parce que, artiste choyé, ancien combattant et grand blessé de l'autre guerre — un des hommes les plus raccommodés de Belgique, disait-on — il était de ces heureux qui ont su goûter la vie par tous leurs pores, parce qu'il avait la passion de l'amitié, de la sympathie humaine, le sens de la pitié et de la beauté. Il passait soudain d'un monde riant dans un enfer... Ah ! mon cher ami, mon cher Jacques Ochs, bon compagnon de mes années de jeunesse, avec qui en compagnie de ces deux amis disparus, Léon Souguenet et Georges Ducrocq, j'ai jadis parcouru l'Alsace à bicyclette et vu dès 1910 comment la botte prussienne peut peser, même en temps de paix, sur un pays conquis, je me figure sans peine ce que tu as dû souffrir durant ces quinze mois de bagne, non seulement de tes propres souffrances mais aussi de celles de tes compagnons de chaîne et de cet avilissement auquel des bureaux sadiques les réduisaient. « Malheur, écris-tu, à ceux qui se replongaient dans le passé, qui essayaient de le revivre de le recréer, qui méditaient devant une photo jaunie, un bout de lettre, un objet. Ils étaient alors le jouet des forces maléfiques, des pensées parasites, des idées fixes, obsédantes, qui les conduisaient fatalement vers l'inutile révolte, vers le désespoir sans issue... » On le devine, en effet, ce rêve du passé dont le contraste avec le présent était trop cruel en son illusoire douceur, c'était la grande tentation; je t'admire d'avoir su y résister, puisque cela t'a permis de garder l'espérance et de vivre jusqu'à la libération. Et cependant ce livre n'est ni un livre de colère, ni un livre de revendications : c'est un livre de pitié et un livre de justice. Ochs n'est pas un littérateur de profession et, à la différence de tant « d'amateurs », il a su se garder de la tentation de chercher les effets « littéraires », de s'essayer aux morceaux de bravoure et d'éloquence. Ce qu'il a voulu, ce qu'il a fait, c'est nous apporter un témoignage nu. Son texte comme ses admirables dessins, sont des documents humains, des faits, des portraits, des souvenirs étonnamment précis. Des souvenirs ! Affreux souvenirs, mais dont l'artiste a su tirer un merveilleux profit. Libéré au bout de quinze mois, grâce aux patients et ingénieux efforts de quelques amis, parmi lesquels il convient de citer Victor Boin à qui le livre est dédié, il entra dans son atelier de Liège, dont, sous l'occupation qui se prolongeait, il ne pouvait sortir sans danger, et il se mit au travail ; il travailla éperdument. Le travail, n'était-ce pas le seul dérivatif, le seul moyen d'oublier l'atroce cauchemar, l'évasion, non vers le passé, mais vers l'avenir ? Aussi ce travail de Ochs, dans la prison volontaire où il se confina entre sa première libération et sa seconde arrestation, est-il un véritable hymne de confiance en la vie. Jusque-là, la peinture de Jacques Ochs était une peinture de dessinateur. Excellent observateur du visage humain et des scènes de la vie sociale, observateur sarcastique, parfois délicieusement tendre, mais souvent amer, comme seuls le sont les tendres, il semblait dédaigner la couleur, se contentant d'une sorte de camaïeu. S'il eût fallu lui chercher des ascendants dans l'histoire de l'art, on eût songé à Daumier, à Forain. Parmi les toiles qu'il brossa d'un pinceau lyrique à sa sortie de Breendonck, on en retrouve certes qui sont de cette veine un peu austère, mais il y en a d'autres, il y en a surtout d'autres, d'un accent tout différent, de véritables feux d'artifice de couleurs, des chansons triomphantes où la lumière vivante éclate en de joyeuses symphonies, fait vivre le rêve d'un artiste qui s'est souvenu du soleil et de ses fêtes les plus diaprées quand il était plongé dans la pénombre d'un cachot. De ce Jacques Ochs renouvelé par la souffrance, on ne trouve assurément aucune trace dans ce livre, mais en feuilletant cet admirable album de dessins pathétiques, ces documents inoubliables des années de la grande souffrance, je ne peux oublier ces toiles triomphales de Jacques Ochs ; je crois bien que c'est à cette vision nouvelle qu'il se consacrera désormais. Ce livre, ces souvenirs de Breendonck, c'est un témoignage d'une portée universelle, mais c'est aussi une délivrance. L. Dumont-Wilden. Dédicace A mon Frère d'Armes Major-Aviateur Honnoraire Je saisis avec joie cette occasion de te dire, très cher et vieil Ami, toute la ferveur de mon affection. Je sais, mon cher Victor, que si Breendonck, ce long chapitre le plus émouvant, le plus dramatique de ma vie n'en fut pas le dernier, c'est grâce à toi et aux quelques fidèles amis qui se groupèrent autour de toi, au lendemain de mon arrestation. Au plus profond de mes misères, emmuré vivant dans cette abjecte et morne géhenne, où tout n'était que dégoût et souffrance, au milieu de cette lamentable humanité, qu'on eût dite enfantée par l'imagination d'un Dante... mon subconscient aiguisé percevait les téméraires efforts de ton amitié agissante pour me tirer de cet enfer, et cette pensée empêchait le désespoir de se loger en moi. Ce n'est pas ici que je retracerai les étapes d'une amitié qui ne s'est jamais démentie. Amitié faite de tant de souvenirs... Souvenirs de jeunesse, d'enthousiasme, d'art, de sport, de chevet d'hôpital, de luttes, de deuils, de longues causeries, de longs silences... de fraternelle compréhension... de guerre aussi, puisque ô mon Frère d'armes et d'escadrille, tu m'as déjà sauvé la vie en 1918 ! Et nous fîmes ensemble ce pèlerinage au fort de Breendonck. Par cette glaciale après-midi de janvier. La neige recouvrait le paysage qui s'étendait à l'infini sous le ciel bas, sillonné de vols de corbeaux et raclé par une âpre brise nordique. Et avec moi tu t'es engouffré dans ce sinistre tunnel. Tu as vu ma chambrée, la cour, les grillages, le décor où j'ai vécu près de quinze mois. Tu as parcouru les espaces désertiques où soudain se détachait, lugubre dans la neige, comme profondément mordu à l'eau-forte, le bloc de béton dans l'encoignure duquel se dressait le gibet. Plus loin, les poteaux d'exécution au pied desquels émergeaient encore quelques bouquets fanés. Tu m'as dit: « C’est là que tu as vécu? » et tu m'as fortement serré le bras. Ce texte et les dessins qui l'accompagnent avec tout ce que j'ai essayé d'y mettre d'humain, de fraternel pour les victimes de la plus innommable des barbaries, mais aussi de haine et de ressentiment pour les monstrueux bourreaux, je te les dédie de tout mon cœur reconnaissant. Ton ami, Jacques Ochs Janvier 1945 Sollicité depuis longtemps d'écrire mes impressions de captivité au fort de Breendonck, je m'y étais jusqu'à présent obstinément refusé. Ne valait-il pas mieux chasser à jamais de ma mémoire ces souvenirs qui ne me laissaient que des impressions de dégoût et d'abjection ? Ah! ces longs mois d'angoisse, d'horreur, cet interminable cauchemar, non, non, je ne voulais pas les revivre... Et puis, à quoi bon étaler ses souffrances, paraître s'en glorifier, s'en faire un piédestal, prendre figure de martyr? Cela ne me semblait ni très opportun, ni très digne, surtout au moment où régnaient encore tant de misères, où s'éternisait la guerre. De ma captivité, j'ai réussi à sauver des dessins — pour la plupart des portraits de compagnons d'infortune — des documents, des croquis d'impression que ma mémoire peut encore compléter. Et mes amis m'ont dit ! Tu dois les publier, tu dois les commenter ; d'autres ont apporté de précieux matériaux au monument érigé a la honte du nazisme. Ton témoignage s'intégrera dans un ensemble qui montrera ce que fut la soi-disant culture allemande du IIIe Reich. Il fera connaître les souffrances inouïes, les agonies effrayantes d'une foule d'innocentes victimes. Lecteurs, en parcourant ces pages, accordez-moi toute votre indulgence. Je n'ai pas voulu faire de la littérature, ce n'est pas mon métier. Mon texte commentera mes dessins, les fera mieux comprendre, les placera dans leur ambiance. Ces dessins ont été exécutés sur place; ils ont le mérite de la sincérité. Si je puis communiquer l'émotion qui m'étreignait en les réalisant, j'aurai atteint mon but. Quelques-uns de mes modèles sont morts — suicidés ou assassinés — d'autres étaient des agonisants, d'autres, enfin, ont disparu en Allemagne dans des camps de concentration, dans les mines de sel de Silésie... Vers Eux vont mes pensées émues. Jacques Ochs Breendonck

Le fort de Breendonck Et maintenant je commence mon récit. Le 17 novembre 1940, comme je le prévoyais depuis longtemps, je fus arrêté en mon bureau de directeur à l'Académie Royale des Beaux-Arts de Liège. Je fus d'abord conduit chez moi, où toute une équipe d'officiers de la Gestapo se livrait à une perquisition en règle. Ensuite, après un interrogatoire qui dura plus de cinq heures, je fus jeté dans un cachot de la prison St-Léonard et mis au secret. Le lendemain de la St-Nicolas, le 7 décembre, un gardien vint dans ma cellule m'annoncer que j'étais libre... Libre ! Libre! Joie, impatience de sortir au plus vite, de retrouver tout ce que j'aimais, tout ce qui m'attachait à la vie... Hélas ! Il fallut déchanter. Avec quelques autres détenus, je fus hissé sur un camion et nous prîmes la route de Bruxelles... Le pire était à craindre. Pourtant je n'avais pas été jugé ; je n'y comprenais rien. Il était hors de doute que j'avais été victime d'une basse délation doublée d'un espionnage non moins odieux. Mon interrogatoire à la Gestapo avait révélé un dossier « Académie » où tous mes faits et gestes avaient été consignés et dénaturés pour les besoins de la cause... N'en parlons plus, ceci est étranger à mon dessein. D'ailleurs on avait aussi brandi en vociférant, un dessin paru dans « Pourquoi Pas » représentant un Hitler aux mains sanglantes A Bruxelles, après un arrêt à la Gestapo de l'Avenue Louise, on déposa deux Italiens à la prison de St-Gilles, puis nous prîmes la direction d'Anvers. Où nous conduisait-on ? Quel sort nous attendait ? Nous allions, hélas! bientôt le savoir... Vers la soirée, le camion s'arrêta soudain devant la poterne d'un fort... Nous étions à Breendonck. * * * Aboiements furieux et gutturaux : les maîtres de notre destinée, le major Schmidt commandant le fort et le lieutenant Prauss nous souhaitaient la bienvenue! Rien ne m'est plus pénible que d'évoquer cette arrivée, de revivre ces heures d'angoisse, cette chute subite dans un monde où les mots, les valeurs, les beaux sentiments, la logique perdaient complètement leur sens. J'étais dans l'antre de l'arbitraire, du sadisme, dans le royaume de la Gestapo ! Avec ma tête rasée, vêtu d'un vieil uniforme dénaturé de soldat belge, un gros numéro cousu sur la poitrine, bientôt je n'étais plus que le 56. Mes compagnons et moi fûmes conduits dans une chambrée, occupée seulement par deux détenus atteints de maladie infectieuse ; l'un avait un horrible eczéma de la face, l'autre souffrait également d'une grave maladie de la peau. Ils nous réconfortèrent de leur mieux, mais après les angoisses, les émotions, les fatigues de cette journée de cauchemar, abruti par les vociférations de ces forcenés, je passai la nuit peut-être la plus épouvantable de ma vie. Quel était le sort qui m'était réservé ? Nous vous apprendrons ce que c'est que d'insulter notre Führer et de salir notre Wehrmacht. Fusillé, fusillé doit être un chien comme vous..." Vidé de toute ma force, étendu sur mon grabat, je m'endormis et rêvai de choses passées. Mais l'horrible présent, à tout instant, rompait les digues que mon inconscient tentait de lui opposer. Des plaintes lamentables, des gémissements: Mon Dieu! mon Dieu! qu'ai-je fait? Mes enfants, ma pauvre femme... Mon Dieu! mon Dieu!"... déchiraient l'étoffe fragile de mon rêve. Je m'éveillai. Le Drame commençait. J'avais froid, faim, soif. Le bruit rythmé et lourd des bottes du soldat de garde dans le couloir recréait dans l'obscurité le décor implacable. Et soudain je me mis à sangloter. Lecteurs, mes amis, pardonnez-moi cette faiblesse: ce fut, je vous l'assure, mon seul moment de défaillance pendant cette très longue captivité. Herr Major Le fort de Breendonck était commandé par le major, ou mieux, le Sturmbannführer Schmidt. Visage froid, hermétique, dédaigneux. D'aspect plutôt distingué, très grand, taillé en athlète, il donnait bien l'impression d'un junker poméranien. Toujours suivi de son berger malinois « Lump » il tenait en main un fouet à longue lanière avec lequel il donnait quelquefois la mesure de la culture prussienne. Il s'habillait avec Le fort de Breendonck était commandé par le major, ou mieux, le Sturmbannführer Schmidt. Visage froid, hermétique, dédaigneux. D'aspect plutôt distingué, très grand, taillé en athlète, il donnait bien l'impression d'un junker poméranien. Toujours suivi de son berger malinois « Lump » il tenait en main un fouet à longue lanière avec lequel il donnait quelquefois la mesure de la culture prussienne. Il s'habillait avec beaucoup de recherche, mais sans doute à peu de frais, car parmi ses esclaves il y avait d'excellents tailleurs juifs, et le commandant savait commander. Après mon départ en 1942, il prit aussi la direction de la caserne Dossin, à Malines. C'était le lieu de rassemblement des juifs avant leur déportation en Allemagne. Son souvenir y est exécré. On m'a

dit qu'impliqué dans une affaire de vols et d'escroquerie il fut démis de ses

fonctions et envoyé au front russe... Par la suite, après la délivrance, il a

été arrêté. Et, juste retour des choses d'ici-bas, c'est une de ses anciennes

victimes qui a procédé à son arrestation... A son tour le beau major a connu

les « délices » de Breendonck... Mais bien atténuées ! Herr Leutnant Évoquer Breendonck, c'est évoquer avant tout un étonnant personnage, Herr Leutnant.

Herr Leutnant (Prauss) Si le major Schmidt commandait le camp, son homme de main, son exécutant était le lieutenant Prauss: la Terreur des détenus... Achtung ! Herr Leutnant ! Et immédiatement les squelettes ambulants, statufiés de terreur, se figeaient dans un garde à vous impeccable, le bonnet de police à la main. Wollen Sie still stehen, Ihr, aufgewärmte Leichen? Voulez-vous rester tranquilles, vous, cadavres réchauffés ? C'était une de ses apostrophes familières quand il était de bonne humeur. Je vais essayer de vous camper ce personnage de premier plan, le plus habile, le plus consommé chef de bagne, un très grand virtuose dans son genre... Au physique, la taille petite, un buste trapu, carré, un cou de brute, un dos de coltineur, le tout monté sur des jambes courtes, arquées et bottées. Sous la visière de cette horrible casquette d'officier boche à bande noire où grimaçait la tête de mort d'argent, se profilaient un grossier appendice nasal et une lippe pendante et dédaigneuse. Face bestiale, vulgaire et congestionnée. Yeux gris cruels qui jamais ne rencontraient les vôtres. Le lieutenant Prauss, bien qu'ayant très largement dépassé la cinquantaine, était d'une activité prodigieuse Dès la première heure, jusqu'à bien tard dans la nuit il était partout, voyant tout, sachant tout, toujours muni de son sifflet, injuriant, vociférant, cramoisi d'une colère peut-être feinte, apparaissant aux moments les plus impossibles. Et alors tous les robinets de la crapulerie s'ouvraient largement pendant que les coups battaient la mesure. Un de ses plaisirs favoris était d'aller chercher lui-même un cochon à la porcherie et de l'abattre au marteau. Prototype parfait du sous-off prussien, vieux routier des camps de concentration de Dachau et de Büchenwald, il connaissait à fond son métier de tortionnaire. Il sortait des bas-fonds de Berlin, où il avait été conducteur de camions lourds. Dès le début du nazisme, il fit partie de la voyoucratie des S.S. Tout en lui était bassement vulgaire : son bégaiement, son accent enroué, l'odeur d'alcool qu'il dégageait... Ceux qui jadis étaient des hommes, il les matait sous une discipline de fer au moyen de terribles prestations physiques, sans égard pour leur âge et leur état de santé. Périssent les faibles... « Für euch habe ich kein Mitleid. » Pour vous je n'ai aucune pitié... Et les châtiments collectifs immérités, les tortures corporelles et morales, les humiliations, l'horrible faim s'abattaient sur les malheureux. Tout cela était orchestré et conduit de main de virtuose. « Hier ist es kein Sanatorium ! » Ici ce n'est pas un sanatorium. Le tout assaisonné de sarcasmes immondes et imbéciles. Arbeitslager

Arbeitslager Je ne m'attarderai pas à vous décrire en détail la vie des détenus ; tout cela a été consigné dans nombre de reportages. Je vais essayer de vous donner une impression d'ensemble, de peindre par grandes masses, de faire ressortir les dominantes. Le camp de Breendonck était, d'après la formule de nos maîtres, un « Arbeitslager », un camp de travail. Oui, mais quel travail? Un travail sans trêve ni repos, imposé sous la menace des coups, sans égard aux aptitudes physiques, sans le moindre examen médical, travail imposé à des déficients, à des malades, à des vieillards. « Tempo ! Tempo! Schneller! » Plus vite, plus vite! Et les coups de pied, de trique, de boucle de ceinturon, de crosse de fusil s'abattaient sur ces réprouvés... Et la ronde infernale des brouettes, trop chargées, continuait, dans les chantiers, dans la boue; sur les collines de sable les pelles et les pics s'agitaient. Les muscles fondaient, les os saillaient, des trous d'ombre creusaient les orbites. Partout des têtes tuméfiées, des dents cassées, des oreilles décollées, de la dysenterie, de la furonculose, des hernies, des abcès... des suicides, des cas de folie, la Faim, la Faim, la Mort libératrice. C'est Breendonck! Et de l'autre côté des barbelés, voilà les pauvres femmes qui apportent leur colis et qui essaient d'apercevoir leur mari, ou leur fils, et d'apitoyer les gardiens..., Weg ! Weg ! Arrière ! Arrière ! La Pitié ne pénétrait pas à Breendonck. De longs mois sans lettres, sans colis. Et quand ceux-ci parvenaient, ils étaient déjà pillés, et certains. « Zugfuhrer » c'est-à-dire les chefs de chambrée, y prélevaient encore leur dîme ! II y avait deux sections, l'une juive, l'autre aryenne. Les détenus portaient, cousu sur la poitrine et sur le dos, un bout de ruban, jaune pour les juifs et blanc pour les aryens. Il y avait encore des insignes en étoffe rouge, de formes différentes, pour les prisonniers politiques dangereux, pour les communistes et pour d'autres... Les « Zugführer » étaient généralement choisis dans la plus basse crapule de la chambrée juive : la plupart, des juifs allemands. Ils étaient restés aussi boches que les Boches, faisant même de la surenchère pour mériter l'estime de nos maîtres. Leur rampante obséquiosité avait quelque chose de répugnant. Quant à leur brutalité vis-à-vis de leurs malheureux coreligionnaires, elle était ignoble. Aussi, quelle part de responsabilité et que de crimes ont-ils sur la conscience! Parmi les malheureux, victimes de sévices dont j'ai été témoin, je cite le vieux chef d'orchestre Nathan, le journaliste Julius Berger, le jeune Swirsky, Kirschbaum, l'inoffensif. Mosselman, Silberstein et Fränkel et tant d'autres. Ils ont été assassinés, je l'ai vu et je vous le dis, par des Obler, Lewin, Schiff, Schwandt! Walter Obler

Obler Obler, juif allemand, arriva avec le premier contingent de prisonniers, au début de l'installation du camp, vers octobre 1940. Immédiatement il se fit remarquer par son ardeur au travail. Débardeur de métier, ce super costaud abattait un boulot colossal ; sa force physique, sa voix de stentor, sa brutalité, surtout envers ceux qui n'étaient pas des manuels, le mirent en vedette. Le lieutenant eut vite fait de le remarquer. Il devint son homme de confiance, son Éminence grise, le chef des détenus, des « Häftlingen ». C'est lui qui organisait et répartissait le travail, non seulement chez les juifs mais également chez les aryens. De plus en plus insolent à mesure qu'il prenait du galon, son outrecuidance bientôt ne connut plus de bornes. Pour ne pas être astreint à des travaux surhumains avec accompagnement des pires brutalités, il fallait payer, bien payer, toujours payer, ou sinon c'était la perspective de ne pas sortir vivant... Eh oui, il vous aidait à faire sortir des lettres, à faire rentrer de l'argent, beaucoup d'argent, car c'était la rançon, la forte rançon qu'il exigeait. Puis, l'argent ne l'intéressa plus. Il voulut de l'or, des bijoux, des stylos, des dents en or! Cela vous paraît incroyable? Mais, amis lecteurs, tout est incroyable dès que l'on parle de Breendonck! Dans son « Zug », sa chambrée, il y avait un brave type de dentiste, le détenu Jordan, à qui la tâche était confiée d'enlever les précieuses couronnes !

Le dentiste Jordan Comme Obier était omnipotent et pouvait pénétrer dans les locaux où étaient remisés les sacs contenant les effets et les objets appartenant aux détenus et mis sous séquestre dès leur entrée au bagne, il se faisait délivrer des montres, chaînes, épingles et bijoux divers, que les malheureux avaient réussi à dissimuler dans leurs vêtements. Dans sa chambrée, il régnait en maître absolu. Et il savait se faire servir. Malheur à celui qui avait cessé de lui plaire... Il y en a, hélas! plus d'un qui a payé de sa vie cette disgrâce ou qui est resté estropié à la suite des violences dont il l'accabla. Un jour, cependant, des malheureux acculés au pire et qui en avaient assez, qui n'en pouvaient plus, allèrent trouver le lieutenant Leiss en l'absence du terrible Prauss. Le scandale éclata, le butin fut retrouvé et, grandeur et décadence, Obler fut enfermé pendant des mois, la nuit, dans un étroit cachot et, le jour, dans une cage au corps de garde de la Wehrmacht. Cet assassin était parvenu à dégoûter les Boches eux-mêmes. Et pourtant le lieutenant lui rendit son commandement. Section Juive Si je vous ai parlé de certains « Zugführer » juifs, loin de moi toute idée d'antisémitisme. Ce serait tout bonnement injuste et odieux. Je me suis donné comme ligne de conduite d'apporter un témoignage objectif, de relater ce que j'ai vécu et ce qui doit être dît. Du reste, je suis certain pour ma part que le choix des chefs de chambrée n'était nullement dû au hasard. Cela faisait partie du plan machiavélique tendant à discréditer les juifs.

Section Juive La chambrée juive était une véritable « tour de Babel », l'on y parlait toutes les langues, mais le yiddish dominait. C'est une espèce de sabir à base d'allemand, avec un assaisonnement de mots hébreux, polonais, russes, roumains. La consonance en est très gutturale. La plupart des prisonniers avaient été arrêtés au hasard d'une razzia. Chaque fois qu'une nouvelle chambrée était terminée, il fallait la garnir: un ordre était donné, une rafle organisée, et le lendemain arrivait, surtout d'Anvers, un contingent ahuri et angoissé de nouvelles victimes innocentes. L'élément intellectuel y était assez rare: c'étaient surtout des marchands, colporteurs, gagne-petit, tailleurs, maroquiniers, fourreurs, ouvriers diamantaires. Beaucoup de ces malheureux, chassés par l'implacable oppression nazie, avaient jadis cherché asile dans notre pays. Si quelques-uns, qui, heureusement, ne tonnaient qu'une infime minorité, méritent d'être exposés au pilori, d'autres fort nombreux ont fait partie de la Résistance et ont montré une abnégation et un courage dignes du plus grand respect.

Les frères Swirsky Je pourrais vous en citer bien des exemples. Vous parlerai-je de Swirsky ? Ce jeune Polonais avait demandé à pouvoir rejoindre son frère cadet au bagne, pour le protéger. Mais impuissant, il assista à son long martyre. Le frère cadet, cet enfant, c'en était un, avait une très belle voix, grave et bien timbrée ; on l'avait surnommé le « Sängerknabe », le jeune garçon chanteur. Il était maladroit et naïf, Pris en grippe par Lewin, le chef de chambrée, puis par les autres, il était à tout moment roué de coups et privé de nourriture. Les travaux qui lui étaient imposés étaient bien au-dessus de ses forces.

S. Lewin (condamné à mort) Cette loque humaine tombait et retombait. Il était vidé! « Er maskiert ! Er maskiert ! der Schweinhund. » Il simule, il simule, le sale cochon. J'aurai toujours présente l'image de ce malheureux, étendu sur le pavé de la cour, les veux complètement révulsés... Transporté à l'infirmerie, il y rendit le dernier soupir. Son frère, fou de douleur, donna bientôt des signes de démence... Vous parlerai-je aussi de ce Bessarabien Galanter, qui travaillant sur les chantiers du Nord-Belge, parvint à force de privations et d'énergie à finir ses études à l'Université de Liège? Il s'engagea d'abord dans l'armée belge, puis combattit vaillamment dans les rangs de la légion étrangère française. Il fit preuve d'un merveilleux cran à Breendonck. La nuit Une quarantaine de bagnards sont étendus sur leur grabat dans cette chambrée voûtée, basse, où l'eau dégouline le long des murs. Ils attendent du sommeil l'oubli de leurs indicibles souffrances; leur corps est douloureux, leurs membres meurtris, la faim les torture. Et la nuit est longue, fiévreuse, hallucinante dans cette atmosphère lourde, empuantie, fétide, où se mêlent des relents de corps mal lavés, de sueur, de vêtements mouillés, des effluves d'ammoniaque. Un couloir sépare les deux rangées de trois couchettes superposées. Les hommes sont enroulés dans leur couverture. Au bout de la chambrée, deux fenêtres grillagées s'ouvrent sur la cour morne et grise où s'amorce le chantier. A l'extrémité opposée, une porte donne accès au long couloir qu'arpente le soldat de garde. Cette porte est fermée extérieurement par une lourde barre de fer cadenassée. Des bruits de bottes cloutées, des tintements de gamelle dans la cour, des airs nostalgiques, tout imprégnés de cette sentimentalité germanique, fredonnés par une sentinelle, les seaux que l'on remue, des plaintes sourdes, lamentables, des ronflements, des sanglots étouffés, des imprécations... Ce sont les nuits de Breendonck! L'homme dans sa solitude et sa misère réalise son malheur. Soudain, des bruits précipités de pas, de trousseaux de clefs, la barre de fer qui retombe avec fracas, la porte s'ouvre, les lampes s'allument brusquement. Le Boche apparaît vociférant... : « Aufstehen! Aufstehen! » Il est peut-être quatre heures du matin, le martyre, le long martyre va commencer ! Bettenbau ! Dès le lever la chambrée donne l'impression d'un chantier affolé. Les hommes s'affairent, plus une minute à perdre, ou gare !... Les S.S. flamands sont là, ils hurlent dans leur jargon mi-flamand, mi-allemand. Eux aussi tiennent à prouver qu'ils sont à la hauteur de leur mission. Ces fantoches sont si fiers de porter l'uniforme boche aux parements noirs... Après le débarbouillage hâtif, (tout est hâtif à Breendonck !) le torse nu dans les courants d'air du couloir, commence le terrible « Bettenbau », textuellement: la construction du lit. Il s'agit de transformer sa paillasse, un informe sac de toile rempli de paille, en un parallélépipède rectangle aux arêtes nettes et vives !... Pour y arriver, on introduit le bras dans l'échancrure ménagée dans la partie supérieure de la paillasse, on s'efforce savamment de répartir la paille sur les côtés et dans les coins, puis on enveloppe impeccablement cette espèce de catafalque dans une couverture; ensuite, une seconde couverture, pliée selon des règles déterminées, est allongée sur le tout. Enfin, avec une latte de bois, le lit est ratissé soigneusement, une horizontalité parfaite étant exigée et tous les lits de la rangée devant atteindre le même niveau. Et tout cela doit être exécuté dans un temps record effarant de six à sept minutes. Si vous songez que l'espace entre les lits n'est que d'environ soixante centimètres, qu'il y a trois étages de couchettes et que la chambrée compte plus d'une quarantaine d'hommes, vous réaliserez les difficultés inouïes de l'opération. Le Zugführer, les S.S., des sous-offs et parfois le terrible lieutenant surveillent le travail; malheur aux maladroits qui ne réussissent pas ce quotidien chef-d'œuvre! Ni café, ni pain, si la réalisation n'est pas parfaite, mais des coups, des invectives. Et tandis que le malheureux s'énerve, le temps passe. Soudain un coup de sifflet strident : « Eintreten, eintreten, Marsch, Marsch... » Au pas de course les rangs se forment dans la cour; c'est l'appel au travail. L'infortuné qui n'a pu bâtir correctement son lit trimera, le ventre creux, huit ou dix heures d'affilée, sans trêve ni repos. Et maintenant vous comprendrez, si je vous dis que quelques-uns de ces malheureux ont perdu la vie à cause du « Bettenbau ». Quant à moi, si j'échappai par miracle au sort qui attendait les maladroits, ce ne fut que grâce au dévouement du Russe Joseph Kilimnik.

Le Russe Joseph Kilimnik (Bettenbau) Dans l'obscurité du petit matin, avec ma vue basse et ma claudication, j'étais évidemment, et plus que tout autre, incapable de mener à bien une opération aussi délicate. Pendant des mois, ce cœur obscur et dévoué assuma double tâche (et quelle tâche!) simplement pour sauver un codétenu. La vie au sifflet Tout dans la vie de chien que l'on mène à Breendonck est réglé au sifflet. Le premier coup de sifflet du matin : « Eintreten, eintreten, Marsch, Marsch... » et le bétail humain prend le pas de course. « Marsch, Marsch », il se rend à l'appel. Les S.S. hurlent, les hommes en se bousculant gagnent la cour où chaque Zug est rangé. Mais le lieutenant cramoisi — sans doute a-t-il mal cuvé l'alcool d'une nuit crapuleuse à Bruxelles — siffle de nouveau : « Alles in die Stuben » : tout le monde dans les chambrées. Et ce jeu recommence jusqu'à dix fois... Puis c'est l'alignement au cordeau, qui dure au moins une demi-heure. Gare aux coups de talon sur les orteils, aux gifles, aux coups de poing qui vous cassent les lunettes. Puis l'on compte, l'on recompte, on entend les rapports des chefs de chambrée. Puis vient la répartition du travail. Coup de sifflet ! C'est lui qui déclenche le bruit des pelles, des pics, de l'enclume, des semelles cloutées sur les pavés, des marteaux pneumatiques qui dépècent les blocs de béton, le grincement des roues de brouettes; tout l'habituel bruit de fond du chantier où dominent naturellement les inévitables vociférations. Un coup de sifflet! Comme frappé de stupeur, tout se tait, les hommes au garde à vous, le bonnet de police à la main, le regard tourné vers le lieutenant, s'immobilisent. Quelle sinistre communication va-t-il encore nous faire?... Coup de sifflet, et le chantier reprend sa dramatique et monotone chanson. Encore un coup de sifflet, c'est la fin de la demi-journée. Nettoyage du matériel. Coup de sifflet : l'appel de nouveau, l'alignement et enfin la rentrée dans la chambrée, la maigre soupe, le sommeil harassé des hommes, la tête entre les bras allongés sur la table. Coup de sifflet : c'est l'après-midi qui commence, avec le même travail épuisant coupé d'intermèdes variés aux raffinements sadiques. Jusqu'au soir, heure après heure, le sifflet strident marquera les douloureuses étapes de la journée. Et il n'est pas jusqu'à la mauvaise nuit traversée de cauchemars qui ne se passe sous le signe de son appel malveillant, de sa menace suspendue sur le pauvre repos des carcasses vidées. Ah ! L’innocent coup de sifflet d'un enfant dans la rue, que d'évocations horribles il fait à présent se lever en moi... Parmi les Humbles Il se trouvait parmi le lot nombreux de nouveaux arrivants arrêtés, au hasard d'une rafle, à Anvers. Il n'était pas plus haut que ça; c'était un nain. Il était si humble, si timide, si prévenant, si inoffensif, si effacé. Il avait de bons yeux doux et tristes. Isaac Neumann était un sans-famille. Jusque-là, il avait passé ses nuits tantôt sur le banc d'un square public, tantôt dans la salle d'attente d'une gare, tantôt dans quelque abri de fortune. Les habitués des terrasses de café le connaissaient; il leur égrenait des refrains naïfs et pour quelques sous offrait de petits jouets suspendus à un bâton. Comment habiller le bagnard Neumann? Il était si petit, si petit. On raccourcit un pantalon dont le fond lui tombait sur les talons et on l'affubla d'une veste dont les manches lui arrivaient au bout des doigts. Ainsi accoutré, il était grotesque et rappelait les nains du cirque. Un torse, un fond de culotte et tout de suite d'invraisemblables godasses. Pensionnaire

du Zug I, il passa sous la férule du bestial et répugnant Obler. Dès leur

arrivée, les nouveaux venus recevaient une instruction militaire à la

prussienne. Mais comment Neumann aurait-il pu marcher au pas ? Il

faisait naturellement la lanterne rouge du peloton. Il était si gauche, si

comique. Ah ! Si Vélasquez l'avait vu! Mais n'oublions pas que nous sommes à

Breendonck. Ni humour, ni pitié... Il reçut

des gifles et lesquelles ! des coups de pied. Obler pour faire montre de sa

force, le prenait à bout de bras pour le jeter ensuite à terre. Un

service de propagande vint à Breendonck. L'Arbeitslager était un modèle. Tout

fut filmé. L'esprit balourd de ces brutes se donna libre cours. Le nain au côté

d'un géant squelettique et grotesque eut les honneurs d'une prise de vue. Son

martyre, heureusement, ne fut pas long. Neumann était si petit, si chétif. Il fit un

court séjour à l'infirmerie. En le voyant allongé sur son grabat, on

distinguait par l'échancrure de sa chemise une maigre poitrine

extraordinairement velue. « Er sieht aus wie ein Affe. » Il ressemble à un singe, dit en

ricanant le lieutenant, passant près du petit cadavre. Ce fut la seule oraison

funèbre d'Isaac Neumann. Julius Berger Je pourrais vous conter la vie de nombre de misérables

qui ont payé leur tribut à la barbarie nazie. Mais je me suis donné comme dessein

de ne pas alourdir mon récit par des détails inutiles, de ces faits qui sont

communs à toutes les captivités. J'ai donc dû faire un tri parmi mes souvenirs et ne

présenter au lecteur que des faits capables de recréer uniquement l'atmosphère

de ce bagne si tragiquement célèbre. Et c'est ainsi que je suis amené à vous narrer les

lamentables étapes d'une déchéance qui permet d'évoquer celle de bien des

malheureux.

Julius Berger et le nain Neumann Julius Berger, journaliste berlinois, s'était permis de publier des pamphlets contre le régime. C'était un homme d'environ trente-cinq ans, grand, élancé, bien proportionné. Il était très cultivé, avait fait des études de juriste et résidé longtemps à Paris où il avait fréquenté des milieux intellectuels. Il avait quitté sa patrie au moment de la terreur. Comme il était de nationalité allemande, dès le début de la guerre il fut mis dans des camps de concentration par les Belges. Après les désastres de 1940, il tomba entre les mains de la Gestapo. C'est ainsi qu'il échoua à Breendonck à peu près au moment de mon arrivée. Bien vite, il connut toutes les misères... d'autant plus qu'il voulut faire montre d'un esprit d'indépendance. Comme un jour il se plaignait de l'insuffisance ou de la mauvaise qualité du pain, on l'accusa de « Meuterei » de mutinerie ! On l'obligea à creuser sa tombe, mais il ne fut pas fusillé ; son martyre continua. Tout le monde s'acharna sur lui, la meute des soldats, des sous-offs, des Zugführer. Et l'horrible déchéance physique et morale s'accentua. Il perdit vite tout sens de la dignité humaine. Supplicié par l'horrible Faim, tout lui était bon pourvu qu'il mangeât! De ma vie je n'ai vu un être aussi décharné; c'était hallucinant... La nuit, assis tout en haut de sa couchette, il attendait le moment favorable pour essayer de chaparder dans les armoires où étaient serrées les maigres provisions de ses codétenus... Plus d'une fois il fut surpris, et alors!... Je revois sa silhouette voûtée, toujours à l'affût, fouillant dans les bacs à ordures aux abords de la porcherie. Il ne réagissait même plus sous les coups, il était littéralement abêti. Comme tant d'autres, il essaya aussi de terminer sa pauvre existence en se noyant dans le fossé qui entoure le fort. On le repêcha. Ce fut de nouveau le cachot. Même des soldats en eurent pitié et lui passèrent des croûtes de pain. Il était trop tard, et dans la mort, lui aussi, trouva la délivrance. Cette histoire lamentable n'en qu'une entre mille. Le fusillé Mesurant près d'un mètre quatre-vingt-dix, Luft était un superbe gaillard, athlétiquement charpenté, ancien champion amateur de lutte ou de boxe. Marié depuis quelques semaines, puis arrêté à Lille à la suite d'une dénonciation, il arriva à Breendonck au cours de l'été 1941. Dans la chambrée, on lui octroya le numéro 59, celui du malheureux Swirsky, mort assassiné. Dès le lendemain de son arrivée, il fut désigné par Obler pour faire partie d'une corvée. La pelle sur l'épaule, il partit vers son destin. Quelques heures passèrent, soudain deux coups de feu claquèrent et par la fenêtre grillagée donnant sur la cour, nous vîmes passer un groupe d'hommes portant un cadavre laissant derrière lui une longue traînée de sang... C'était le 59 ! C'était l'infortuné Luft, fusillé par une sentinelle pour tentative d'évasion... ce qui, cela va sans dire, n'était qu'un prétexte. Au moment de nous coucher, coup de sifflet... On se rhabille en hâte. « Eintreten! Eintreten! » Tous les Zugs sont rangés dans la cour. Harangue du lieutenant : « Ein Strolch (un coquin) a tenté de se sauver; justice a été faite, et je félicite le brave soldat de la Wehrmacht qui a fait son devoir. Que ceci vous serve d'avis... »: Puis un par un, tête à droite, nous dûmes défiler devant le cadavre, complètement nu, jeté sur le sol, les jambes recroquevillées, les poings tendus vers le ciel, les yeux grands ouverts, baignant dans une large flaque de sang. De chaque côté de la victime, le major et le lieutenant, dans la pose affectée du gladiateur triomphant...

Le fusillé (Luft) Le bandit aux outrages Cétait un jeune gars des Flandres, violent et obstiné. Dans le hall d'un hôtel de Willebroeck, il avait

dérobé un ceinturon auquel attenait un pistolet automatique, faisant partie de

l'équipement d'un officier allemand. Et alors commença l'Aventure. Avait-il assisté à des films policiers ou entendu

parler des exploits de Bonnot et de sa bande ? Sur la route de Bruxelles, pistolet au poing, il

arraisonna une auto dont il expulsa les occupants terrorisés. Puis, dans une

petite localité, braquant son arme sur la tempe d'un caissier, il se fit

délivrer la forte somme. Quelques jours après, le jeune bandit fut arrêté par

la Gestapo. C'est ainsi qu'il nous arriva à Breendonck. Il fut écroué dans une cellule, pieds et mains

entravés. Le lendemain, au moment où un sous-off lui libérait les poignets pour

lui permettre de manger, il se rua sur l'homme, le terrassa et tenta de

l'étrangler pour s'emparer de son arme. Aux cris poussés, l'alarme fut

donnée, et à partir de ce moment nous dûmes, angoissés, assister au spectacle

le plus inhumain, le plus révoltant que l'on puisse imaginer. Dans la cour, durant toute la journée, les sous-offs,

les soldats et les autres comparses s'en donnèrent à cœur joie. Le bandit reçut sans arrêt, sans le moindre répit, une

épouvantable correction, au milieu des sarcasmes, des hurlements, des rires,

des invectives. Quel régal pour ces brutes !

Le bandit aux outrages Et allez-y... Vlan, un coup de botte en pleine figure,

puis les bâtons s'abattent sur le martyr en sifflant, tout est bon... Bientôt

la tête n'est plus qu'une boule sanglante au-dessus d'un torse zébré, tatoué de bourrelets et d'ecchymoses. Après l'appel de midi, le lieutenant nous fit défiler,

pour l'exemple, devant le malheureux effondré contre le mur des latrines. Jamais ne s'effacera de ma mémoire cette vision

infernale de souffrances et de barbarie, supportées avec un stoïcisme

surhumain. Et en voyant ces brutes à l'œuvre, s'acharnant sur ce

corps meurtri, sans défense, j'évoquais la scène du Christ aux outrages... Rentrés dans nos sinistres chambrées, enfin délivrés

de ce spectacle, nous nous disions : « Il ne résistera pas jusqu'à la fin

de la journée... » Mais ce Flamand coriace et volontaire se remît.

Déporté en Allemagne, il eut le destin que l'on devine. Les châtiments

Les châtiments Mais demanderez-vous, et les

châtiments, les tortures, les fameuses chambres de supplices? J'ai vu des prisonniers que

l'on conduisait la tête enfoncée dans un sac bleu. A leur approche, nous

devions prendre le large ou rentrer dans nos chambrées.

Les châtiments (Cagoule) Ceux-là étaient enfermés

dans de minuscules cellules et nous n'avions avec eux aucun rapport, si bien

que je ne pus rien découvrir du mystère qui les entourait. Les pendaisons et les

fusillades en séries organisées n'eurent lieu que vers 1943. Mais il est

évident que de mon temps aussi il s'est passé des horreurs que nous avons

ignorées. Nous ne disposions pas, du reste, de la liberté de mouvements

qu'il eût fallu pour enquêter et nous renseigner. Quelquefois, par hasard,

on voyait passer des détenus, une chaîne rivée au poignet et à la cheville. D'autres, plus

mystérieux encore et dont nous ne savions rien, pourrissaient au secret

dans quelque oubliette. Mais les tortures

physiques étaient journalières. Pour la moindre peccadille vous étiez noté.

Alors, deux heures durant,

et naturellement privé du seul repas consistant de la journée, la soupe, le

détenu devait rester immobile contre le mur avec, au dos, un sac contenant une

trentaine de kilos de pierres. C'était aussi le « Kniebeugen ».

Le malheureux devait rester accroupi avec une pioche à bout de bras... Ou bien encore il fallait ramper

dans la boue, se relever, se coucher à plat ventre et recommencer cet exercice

un nombre inouï de fois. Et les iniques punitions

collectives, pour une lettre fraudée, pour un bout de cigarette trouvé dans une

chambrée (car fumer à Breendonck était un crime !) constituaient, en outre, la

monnaie courante du système répressif nazi. Et puis toutes les

inventions enfantées par des imaginations sadiques! Joignez à tout cela

l'angoisse perpétuelle, les atroces souffrances morales, les humiliations

dégradantes, puis la Faim, la terrible Faim, et vous réaliserez ce que put être

la vie infernale de Breendonck. Arrivées Les nouveaux arrivants étaient tous reçus avec le même rituel par ces brutes aux yeux exorbités, la gueule déversant comme un égout une vase infecte, hurlante, crapularde, les poings tendus, et ensuite, le mur, le mur de bien des lamentations, les coups, les sarcasmes, le paroxysme de l'Immonde... Dans cette férocité déchaînée; organisée, qui faisait partie du programme de Breendonck, il y eut encore des degrés. Je cite comme exemple l'arrivée de ce groupe de jeunes étudiants de Bruxelles qui avaient manifesté leur foi patriotique le jour de la Fête Nationale. Et les Russes et les communistes, au lendemain de la déclaration de guerre à l'U.R.S.S. Passant entre une double rangée de sous-officiers et de soldats, les malheureux furent rossés, matraqués à cœur joie. Ils arrivèrent dans nos chambrées, tuméfiés, meurtris, ahuris, complètement hébétés. Désespérance

Désespérance Pour résister à l'atmosphère

du bagne, à ses hantises, pour conserver sa dignité d'homme, pour s'évader de

cette cauchemardesque atmosphère, pour ne pas glisser sur la pente qui mène à

la déchéance, il fallait trouver un refuge en soi-même, avoir une « Vie

Intérieure » . Malheur à ceux qui se replongeaient

trop dans le passé, qui essayaient de le revivre, de le recréer, qui méditaient

trop longtemps devant une photo jaunie, un bout de lettre, un objet. Ils étaient alors le jouet

des forces maléfiques, des pensées parasites, des idées fixes, obsédantes, qui

les conduisaient fatalement vers l'inutile révolte, vers le désespoir sans

issue... Pauvre et cher camarade Kipper, je pense à toi, si bon, si sensible. Tu me parlais trop souvent

de ton home, de ton épouse, de ta chère fille Cécile, si bonne musicienne, dont

les études universitaires s'annonçaient brillantes. Souvent, aussi, tu nous as

dit que tu étais las de la vie, de cette vie abjecte. Nous n'attachâmes pas,

hélas! d'importance à tes paroles. Tu ne croyais plus « qu'un

Jour viendrait ». Ni la Foi ni l'Espoir ne venaient visiter ton âme toute

tendue de noir... Et alors ! et alors ! Par une accablante et

harassante journée d'été, les hommes étaient au travail le long de la rivière

qui ceinture le fort. Trompant la vigilance des

gardiens, les poches alourdies par des pierres; Kipper, les mains entravées, se

jeta à l'eau... Ce n'est que bien plus tard

que le cadavre de notre infortuné compagnon, ce pauvre vaincu du bagne, fut

retrouvé. Suicidé ? Pourquoi était-il arrêté ?

Pose-t-on une pareille question à Breendonck ? Il avait été pris dans un

coup de filet. Silberstein n'avait pas plus

de vingt-deux ans. Il travailla quelques mois, avec toute son énergie, comme « Schwerarbeiter »,

au lourds, durs et épuisants travaux de terrassement, et les privations eurent

raison de sa frêle complexion. II venait à peine de se

marier. Je revois encore la photo qu'il m'avait montrée et qu'il contemplait

souvent fixement. C'était un groupe joyeux:

trois femmes se tenant par le bras, instantané pris sur les boulevards de

Bruxelles. Sa maman, sa charmante jeune femme et sa sœur. Il eut plusieurs fois des

syncopes, c'était courant. Un jour de forte chaleur, il tomba frappé

d'insolation. Une brute lui jeta un seau

d'eau sur la tête. Ce fut la congestion. Pendant

quelques jours, il perdit l'usage de la parole, il eut des accès de

démence. Enfermé dans un cachot, il se jeta devant une sentinelle et lui vomit

tout son ressentiment, et en quels termes! Heureusement, le Boche ne comprenait

pas le français... L'appel de midi, un jour, se prolongea, l'on compta, recompta... Un

détenu manquait à l'appel. Dans la chambre aux poudres du fort, dans ce réduit qui servait de

morgue, on le trouva pendu. On nous assura que ses mains

étaient entravées derrière le dos. Silberstein s'était suicidé...

Silberstein Malheur aux rescapés du

suicide! C'était la « Selbstverstummelung »

l'auto-mutilation considérée comme crime, puni de la peine de mort ou de la

déportation. En ai-je connu des détenus

qui essayèrent de mettre fin à leur misérable existence ! Les Viennois Fischer, Weil et d'autres qui s'ouvrirent les

artères du poignet, d'autres encore qui se jetèrent la tête en avant sur les

pavés. Et ces cris pendant la

nuit... Un détenu qui, pris d'un subit accès de démence, armé d'un rasoir,

essayait de taillader la figure de ses voisins... Que de scènes lamentables

n'ai-je pas vécues, dans cet enfer devenu parfois, hélas! une hallucinante

foire d'empoigne... Les soins médicaux – Le

« Revier »

Le Revier Les éclopés, les malades,

après l'appel du matin sont rangés pour la visite médicale. Véritables

échantillons d'une cour des miracles, ils sont présentés au lieutenant par le

docteur Singer, ou plutôt par le détenu Singer...

Dr Singer (Le Revier) « Und Sie, Mensch, was haben Sie? » « Was? Rhumatismus? ich werde Sie lernen... » Et les trois quarts des ces

rhumatisants, hernieux, fiévreux et autres sont renvoyés à leur travail, avec

force gifles et coups de pied... Quant au pauvre Singer, il reçoit sa ration journalière d'invectives... « Ihr, faules

Gesindel... fur mich, um krank zu sein, muss man sich melden mit dem Kopf unter

dem Arm... » Vous, paresseuse engeance,

pour être reconnu malade par moi, il faut se présenter au rapport la tête sous

le bras. Le brave Singer

faisait l'impossible pour soulager tant de misères; parfois il était désespéré,

car son rôle était singulièrement difficile. Le « Revier »,

l'infirmerie, était comme les autres chambrées, un long boyau bas, humide et

voûté, contenant une trentaine de couchettes, une petite armoire dans laquelle

il n'y avait guère de médicaments. L'asepsie était nulle. Dans les paillasses, c'était

la sarabande des souris; pas de draps de lit. C'est dans cet antre que se

faisaient les pansements, c'est dans cet antre que tant et tant de nos

compagnons ont rendu le dernier soupir. Et toujours comme partout,

le terrible lieutenant semant la terreur, arrachant de leur grabat les

malheureux pour les envoyer à l'enfer du chantier. Combien n'arrivèrent même

pas à en passer la porte! Ecoutez cette histoire. Il s'appelait Roman,

de nationalité polonaise, je pense. Il était effrayant à voir, avec des yeux

brillants de fièvre au fond de deux grands trous d'ombre. Sa face était

modelée, ravagée par la misère, par les coups. Il traînait péniblement son

grand squelette voûté, dans sa défroque ridiculement et tragiquement trop

large; sur son épaule étaient ses couvertures. Il longeait le long couloir

bordant les chambrées et conduisant là-bas tout au fond vers le « Revier »

et la chambre aux morts. Soudain surgit devant lui le

lieutenant, accompagné du monstre Obler. Roman

expliqua qu'il se rendait à l'infirmerie, où l'on venait de l'admettre. Alors... Alors, ce furent et

les injures ignobles et les coups. Les deux brutes tapèrent

comme des sourds. L'homme s'affaissa, puis

regagna, comme il put, sa chambrée, le 3e Zug, se coucha et mourut. Avilissement

Avilissement II y avait à Breendonck des

humiliations bestiales qui dépassent tout ce que le cerveau peut imaginer. Je veux parler du supplice

des latrines. Quand j'en évoque le souvenir nauséeux, j'en ressens encore toute

la révolte. Pendant les heures de

travail, le « Dienstzeit », se rendre aux latrines était une faveur. L'homme se présentait à

trois pas du soldat de service, au garde à vous, le bonnet de police à la main

et énonçait: « Bitte austreten zu dürfen ? » Puis-je aller au cabinet

? En revenant on abordait à

nouveau la sentinelle avec ces mots : « Vom Austreten zurück ».

Retour du cabinet. Deux fois par jour, le matin

avant l'appel et le soir avant le coucher, vers huit heures, on se rendait en

rangs dans cet immonde et infect édicule où trois places étaient aménagées. En dix ou douze minutes,

tout devait être fini, car d'autres « Zugs » attendaient et

chacun d'eux comptait environ quarante hommes. « Tempo! Tempo!... He,raus!

Heraus! » Au mépris de toute pudeur,

les retardataires étaient poussés dehors.

Le papier était à peu près inexistant, surtout au moment de la

suppression des colis. « Heraus! Heraus! » Et parfois l'on jetait sur

les malheureux retardataires un seau d'eau. Ceux qui, la nuit, devaient

faire usage des seaux dans la chambrée étaient le lendemain privés de soupe. La

dysenterie régnait dans le camp. Aussi combien d'entre eux, au prix de mille

ruses, essayaient-ils à l'infirmerie de se procurer du bismuth. Kultur... Quelle

ignominie!!! La Faim Avant Breendonck, je ne

savais pas ce que c'était que la « Faim ». Mais là, j'ai vu des hommes

manger n'importe quoi, n'importe où, le sens du dégoût complètement aboli. Pour manger, j'ai vu des

hommes voler, se battre, prendre des risques effrayants. Aussi nos maîtres avaient en

la Faim une puissante alliée et savaient s'en servir. Avec la Faim on achetait des

consciences, on faisait parler. Si les rations étaient

insuffisantes, du moins les privilégiés pouvaient encore recevoir des colis. Avec quels soins et parfois

avec quelles difficultés ils étaient préparés par leurs expéditeurs ! Ce gâteau

que l'on savait que vous aimiez, confectionné avec tant d'amour, et ces mille

petits riens, et les amis qui ajoutaient leurs souvenirs. Ces colis, la plupart du

temps, étaient largement pillés d'une façon sacrilège et les Zugführer y

prélevaient encore leur part. Au milieu de cet été de

1941, le major édicta la sinistre « Paketsperre ». Ordre était donné

de ne plus recevoir de colis. La

grande désolation fit son entrée au camp... A mesure qu'elle

faisait ses ravages, l'outrecuidance cruelle de nos bourreaux augmentait. Dans la cour grise, sur les

chantiers, les hommes tombaient comme des mouches. Qu'importe, les brouettes

leur passaient dessus, des coups de botte et de crosse les relevaient. On

crevait partout. Une commission médicale,

commandée par un général-médecin, vint un jour inspecter l'Arbeitslager. Tous nous fûmes pesés,

examinés ; des fournées de malheureux furent alors envoyées d'urgence dans des

hôpitaux à Bruxelles et à Anvers. Pour beaucoup ce fut, hélas ! trop tard, et

je pense à mon compagnon Eugène Jacob, d'Arlon. Venu avec

moi de la prison St-Léonard de Liège, il avait, lui aussi, l'intuition qu'il ne

reverrait jamais les siens.

Eugène Jacob Après le passage de cette

commission d'enquête, notre ration fut augmentée, la soupe devint plus

consistante, les colis rentrèrent de nouveau au camp. Le lieutenant Prauss était

parti en congé, pour deux ou trois semaines. L'espoir renaissait, on respirait

mieux. Mais la Gestapo avec ses

méthodes et son arbitraire reprit vite ses droits: la terreur et la faim

recommencèrent à régner. A l'épluchement des pommes

de terre, assis sur nos escabeaux, nous étions tellement amaigris que les os du

bassin rendaient douloureux le peu de chair qui nous restait. On essayait de

cacher quelques pommes de terre et on les mangeait crues. Quand nous passions devant

la cuisine de la Wehrmacht, des odeurs de choses succulentes augmentaient

encore notre supplice. Ma Vie Maintenant que j'ai décrit

dans les grandes lignes l'atmosphère et le climat du camp, je vais essayer de

raconter quelle y fut ma vie. Grâce à ma claudication,

suite d'un accident d'aviation, claudication que j'exagérais encore pour les

besoins de la cause, je pus échapper aux lourds travaux tuants du chantier; à

la brouette, aux bennes. Je fus affecté à la forge.

Dans la fumée acre d'un hangar, où le vent entrait comme chez lui, assis sur un

billot, je cassais du bois à longueur de journée ou j'aidais le forgeron en

soutenant les pièces métalliques sur l'enclume. Il m'arrivait aussi de

casser des pierres ou des briques. J'eus à ce travail, comme compagnon, le

ministre Bouchery envoyé comme otage à Breendonck pendant quelques semaines. Un jour, le lieutenant me

fit appeler. Mon cœur battait. Si c'était la libération ! Je frappe à la porte du

bureau. « Herein ! » « Nummer 56 meldet sich

zur Stelle. » Le numéro 56 se présente au rapport. C'était la formule

consacrée. Je me trouve devant le

lieutenant et le major. « Sie sind Kunstmaler ;

machen Sie gleich das Bild vom Herrn Major. » Vous êtes artiste peintre ;

faites immédiatement le portrait de M. le major. Il fallait s'exécuter. On me

donna du papier, des crayons, une gomme. Le modèle s'assit sur une

chaise, muet, distant et dédaigneux. Je me mis au travail sous la surveillance

du lieutenant dont je sentais la respiration dans mon cou. Quand j'eus fini, il prit,

sans mot dire, mon dessin et me fit signe de me retirer. Le 56 fit une impeccable « Kehrwendung »,

un demi-tour à gauche en pivotant sur les talons et retourna à ses outils. Le lendemain, j'étais

officiellement affecté au « Zeichendienst » (service du dessin).

Pendant certaines heures, je pouvais dessiner, mais ma production était la

propriété du Herr Major. Je fus autorisé à écrire à

ma sœur. Quelle joie et quelle aubaine, car à cette époque les détenus ne

pouvaient communiquer avec leur famille. Je me fis envoyer du

matériel et pendant un certain temps j'exécutai des portraits de détenus, dont

je ne remis aux Allemands que des copies. Les originaux, grâce à des ruses

invraisemblables, purent être dissimulés et enfin sortir du fort dans des

circonstances que je relaterai plus tard. Chaque soir, le Zugführer

prenait mes dessins et les portait au bureau. Ils devaient être signés et il

m'était strictement interdit de portraiturer des membres de la Wehrmacht. J'ai

appris par la suite que le major en faisait présent à des amis de la Gestapo.

Dieu sait ce qu'ils sont devenus ! Un

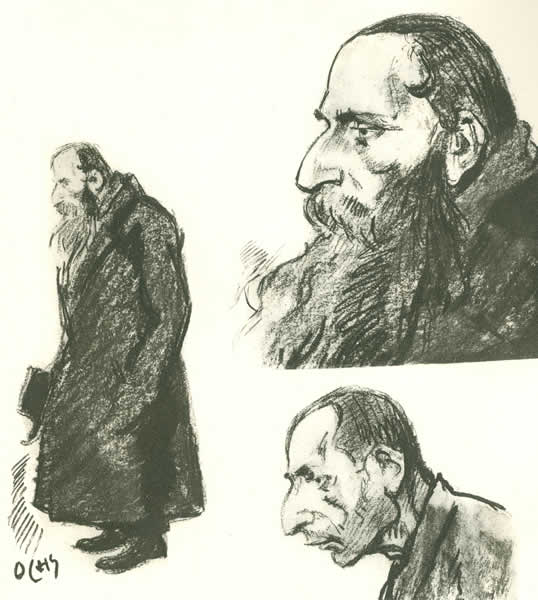

jour, on m'amena un juif à longue barbe et à papillotes

vêtu de la lévite noire et coiffé d'un chapeau rond. Le prototype du juif des

ghettos des Carpates, tel que le décrivent les frères Tharaud dans leur livre « A

l'ombre de la Croix ». Je fis son portrait. Ensuite on le rasa, on le passa

à la tondeuse et il fut accoutré en bagnard ; je dus donner les deux aspects de

Brézina, tel était le nom de ce malheureux.

Le juif Brézina (Ma vie) Il me témoigna toujours de

la bienveillance, m'appelait « Herr Professor », et me passait, quand

il le pouvait, un peu de nourriture. Si un jour, ce qui paraît

improbable, ces lignes lui tombent sous les yeux, qu'il veuille bien y trouver

l'expression de ma gratitude et de ma pitié... Il est vrai que plus d'une

fois j'ai fait des portraits pour une croûte de pain au sens littéral du mot. Mais tout a une fin. Je

dessinais encore de temps en temps, mais de plus en plus rarement. Et puis ma

provision de matériel et de modèles s'épuisa. J'entrai au « Stubendienst »,

service des chambrées. Nettoyage des locaux, des couloirs, balayage de la cour,

du grand tunnel au bout duquel c'était l'espérance, la liberté... Les jours, les semaines, les

mois se succédaient, monotones, mornes, gris. Le temps n'était balisé que par

des crimes, des horreurs, des humiliations, des vexations imbéciles. Il m'arriva d'être affecté

au nettoyage des chambres de sous-officiers. Le peu de temps que dura ce

service restera dans ma mémoire comme la seule période relativement un peu

heureuse de ma longue captivité'. Mon compagnon de travail

était Bliek, jeune avocat de Bruxelles, arrêté parce qu'on

avait trouvé son nom sur une liste communiste. Il fut par la suite déporté en

Allemagne. Son père est un graveur bien connu et sa jeune femme, dont il

m'entretenait souvent, était inscrite comme lui au barreau de Bruxelles.

C'était un homme charmant, d'une grande culture et d'une sensibilité rare. Ah! cette chambre de

feldwebel, ce lavabo à eau courante, ce flacon d'eau de Cologne, ces livres, ce

beau poêle, ces quelques riens qui, en dépit des portraits de Himmler et du

Führer, me représentaient tout le confort et le luxe; les mégots que l'on

rapportait aux camarades dans ses chaussettes, des bouts de journaux, la

Brüsseler Zeitung et surtout ces deux fenêtres qui s'ouvraient sur un carré de choux

tout près de la poterne d'entrée; ensuite, c'était la rivière, au delà, la

verdure et puis, au loin, la route où l'on devinait des passants, des autos,

des cyclistes, la liberté, la liberté. Ah ! Ces rustiques et braves

choux ! Les gouttes d'une ondée printanière tombaient, avec un bruit mat, sur

leurs larges et robustes feuilles vert-de-gris, vert bleuté. Et soudain,

prodige d'une transposition évocatrice, je me retrouvais tout à coup enfant

dans une baraque de la foire, la pluie tombant sur la toile recouvrant la loge

foraine... Mon nouvel ami, servi par

une grande mémoire, me transcrivait des poèmes en entier. Je les apprenais par

cœur. Il arrivait qu'à la suite d'une punition collective motivée par âne

peccadille, nous étions obligés de nous tenir immobiles dans la cour, les bras

allongés le long du corps. Et cela durant deux heures. Je comptais à plusieurs

reprises jusqu’à six cents (c'était chaque fois dix minutes de gagnées).

J'alternais cet exercice avec des récitations mentales de ces poèmes et

j'oubliais mon supplice. Mais ce bonheur relatif fut,

hélas ! de très courte durée. Un jour, par mégarde, j'avais ciré les bottines

jaunes du feldwebel avec une brosse réservée aux chaussures noires... Et c'est

ainsi que je fus démis de mes fonctions. A

part ce petit épisode, pendant des mois et des mois, je

n'avais vu que cette cour aux murs de béton, toute cette grisaille lépreuse,

indigente, et partout des grillages et encore des grillages. Et pas une herbe, pas la

moindre fleur, ni un simple détail pittoresque où pût s'accrocher mon

imagination. Il advint qu'un matin, le

major — sans doute voulait-il garder un souvenir de ce lieu de délices —

m'ordonna de dessiner une vue du fort. Je me vois encore installé

sur un talus, près de la poterne d'entrée, de l'autre côté de la rivière, si

près, si près de la liberté. Quelle tentation ! A mes côtés, un soldat,

baïonnette au canon, était chargé de me surveiller. C'était par une admirable

matinée de juin, fraîche, douce, nacrée, si finement et discrètement ensoleillée. Absorbé dans mon travail,

j'oubliais mon triste état. Le Boche s'intéressait à ce que je faisais et me

raconta qu'il avait fréquenté une « Kunstschule », une école d'art.

Il finit par me montrer le portrait de ses enfants et me fit part de ses appréhensions

de partir vers un autre front. Quand j'eus fini, je

m'emplis une dernière fois les yeux de belles choses et mon Boche, de son pas

lourd et clouté, me reconduisit vers ma grisaille. Rencontres Ce jour-là, j'étais occupé

au nettoyage du grand couloir sur lequel s'ouvre toute la théorie des

chambrées. En me retournant, je heurte

soudain un détenu. Je ne rêve pourtant pas ?

Avec sa tête rasée, coiffée d'un bonnet de police, nageant dans son uniforme

trop grand, le seau d'une main, le balai de l'autre, mais oui, mais c'est mon

camarade : le députe Franz Fischer ! « Bonjour, Fischer, bonjour, cher ami. Pauvre vieux, que viens-tu faire

ici ?... » Minute d'intense émotion,

effusion, larmes aux yeux. Mais ce colloque ne pouvait

être que de courte durée, la sentinelle suivait ! Et nous ne nous doutions

certainement pas que plus tard chacun de nous écrirait ses souvenirs sur

Breendonck. Il y avait dans la cour,

cette après-midi-là, une douzaine de nouveaux arrivants et, selon l'usage, ils

étaient rangés immobiles, les bras allongés, la face contre le mur. Une sentinelle les

surveillait. Gare au moindre mouvement, c'était la première initiation. Et cela durait parfois des

heures ; tout dépendait du bon plaisir des Seigneurs. Parmi le lot des détenus,

j'aperçus un prêtre. Il était jeune et de haute taille, sa soutane le faisait

paraître plus grand encore. C'était le Révérend Père Goube, directeur d'une Faculté supérieure technique de Lille,

qui avait résisté avec une farouche énergie à toute emprise de l'Ordre Nouveau. Il travailla avec un cran admirable comme

terrassier, la tête haute et le regard droit. La première fois que je

passai à côté de lui, je parvins à lui serrer la main et à lui dire : « Vive la France ! » En de très rares

circonstances, nous pûmes échanger quelques mots, quelques phrases ; des

conversations en raccourci. Il me passa, à l'occasion,

des billets avec des paroles de consolation et d'espérance, d'une très haute

compréhension humaine. Il disparut. J'appris par la suite que,

transféré au camp de Merxplas, il était parvenu à s'évader. Paul Lévy ou... « Radio-

Breendonck » Dès le lendemain matin de

mon arrivée, je le vis au lavoir, le torse nu, un torse maigre et décharné'

tavelé de furoncles et de cicatrices. Il m'interpella de sa voix chaude et assourdie: « Comment,

toi aussi, mon pauvre vieux |acques?... Courage, on tâchera de se revoir. » Les pieds en sang, ne

pouvant plus pousser sa brouette, il vint pour quelque temps me rejoindre à la

£orge et côte à côte nous cassâmes du bois. Son sort à Breendonck

fut parmi les plus lamentables. Pris en grippe par tous ceux qui détenaient une

parcelle d'autorité, il traînait, misérablement mais courageusement, sa grande

carcasse, en butte aux coups et aux sarcasmes. Pour une vétille il fut puni

de huit jours de « Schwerarrest » et ce fut la cellule avec le

traitement le plus dur. Et malgré ses misères, il

réussît encore à remonter le moral de ses camarades. Avec des journaux boches ou

embochés qu'on parvenait à se procurer, il interprétait (à sa façon) les

communiqués du Haut Commandement allemand. C'était « Radio-Breendonck »

!

Paul Levy ou Radio-Breendonck Paul Levy,

l'ancien speaker de l'I.N.R., devenait le prophète du bagne. Sa parole était

évangile. Grâce à sa subtile

imagination et à ses pieux mensonges, les hommes se reprenaient à espérer. Vers la fin de l'année 1941, nous nous retrouvâmes à

l'infirmerie. Je le revois sur son grabat, sa longue tête

dramatisée par de profonds trous d'ombre, à côté de lui, bien en évidence, le

portrait de sa chère petite fille Françoise. Peu de temps après, il connut les joies de la

libération. L’hôpital d’Anvers J'ai dit que, malgré mes

misères, je me considérais comme un privilégié, car il y avait des détenus bien

plus malheureux que moi. Et pourtant, cette claustration, la faim continuelle,

le manque absolu de vitamines avaient également miné ma santé. J'étais devenu

d'une maigreur et d'une faiblesse extrêmes : les chevilles gonflées par l'œdème

de carence, la dysenterie, les oreilles bourdonnantes, les syncopes qui se

succédaient. Heureusement, le bon Dr. Singer, qui faisait des prodiges pour sauver ses malheureux

camarades, parvint à me faire admettre au « Revier », à l'infirmerie.

Il intéressa à mon sort un jeune toubib de la Wehrmacht, qui, je pense, avait

été aussi alerté par des influences extérieures... Le lendemain de la Noël

1942, pendant la trêve de midi, au moment où le major Schmidt et le lieutenant

Prauss étaient partis pour leur villa, il me prit dans sa voiture et me

conduisit à l'hôpital militaire d'Anvers. Jamais ne s'effacera de ma mémoire le souvenir de ce voyage; la sortie du fort, la route. J'oubliais que j'étais prisonnier. Des cyclistes, des enfants, des passants, des arbres, des maisons, l'espace, la lumière, quel éblouissement! Et la pompe à l'entrée d'Anvers, où le médecin se ravitailla en essence, la curiosité sympathique du peuple à mon égard, car comme je vous l'ai dit, j'étais revêtu d'un vieil uniforme de soldat belge. Et puis l'hôpital où je retrouvai d'anciens compagnons, momentanément rescapés, le bon bain, le pyjama, un lit, un vrai lit avec des draps blancs. Je dois à la vérité de dire que je fus bien soigné. L'infirmier apprenant que j'étais officier aviateur me témoigna des égards. « Ici vous n'êtes pas dans le « Parti » me dit-il. Nous sommes plus humains. » Et il n'alla pas plus loin ! Pendant près de deux mois je pus me reposer, manger à ma faim. Finies les vociférations... je voudrais que vous compreniez tout ce que ce silence signifiait pour moi. Un jour l'on m'annonce que la Police de sûreté, la « Schutzpolizei », s'était enquise de mon état de santé. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier ? Et je fus en proie à l'angoisse, à la terrible angoisse de retourner au bagne par cet hiver si particulièrement rigoureux. Le terrible lieutenant vint un jour : « Achtung ! » et nous voilà statufiés au garde à vous au pied de notre lit. Il me lança en passant : « Et vous, que faites-vous encore ici? » Cette question, vraiment inattendue, me laissa perplexe. Les influences de « l'extérieur » avaient-elles, enfin, joué ? L'infirmier me dit qu'à son avis, j'étais peut-être libéré. Je demandai alors d'abréger le plus possible mon séjour à l'hôpital. Peu de jours après, vers 5 heures du matin, c'était le 20 février, l'on m'annonça que j'étais du transport pour Breendonck. En vitesse, je revêtis mes hardes. L'infirmier me souhaita bonne chance. A quelques-uns, hissés sur un camion, par un froid sibérien, sans manteau, sans gants, sans écharpe, nous démarrons. Quel sort nous était encore réservé ? Tandis que le bruit de ferraille nous assourdissait, l'infinie succession des secousses sur les pavés inégaux et gelés rendait douloureuses nos pauvres anatomies. Les pieds tressautant au rythme des cahots sur les planches disjointes battaient la mesure. Les bâches claquantes nous empêchaient de situer notre parcours. Soudain, un brusque virage nous envoya tous pêle-mêle les uns sur les autres. Un bruit sourd, prolongé... une odeur très particulière et vite reconnue de chaux, de moisissure: nous étions arrivés. Le camion stoppait dans l'infernal tunnel d'entrée du fort de Breendonck. Libération ! A peine extraits du camion, des S.S. nous rangent le

long d'un mur, talons joints et bras allongés, complètement immobiles. Ah, ce mur blanc ! je le verrai toute ma vie ! Je

tâchai de m'évader par la découverte de jeux de formes dans les taches

d'humidité. Le froid s'attaquait à mes oreilles, à mes doigts gourds. Si je

pouvais battre la semelle ! Tout à coup, une voix trop bien connue, rauque,

hargneuse se fit entendre : « Ailes in die Stuben ». Tout le monde

dans les chambrées. Et complètement engourdi, ahuri, je me retrouvai parmi

mes anciens compagnons d'infortune. Ils m'annoncèrent que j'étais libéré depuis

trois semaines. Si c'était vrai, enfin ? Tout chavirait en moi, je ne pouvais

plus rien réaliser. N'étais-je pas la proie d'un rêve? Tous ces pauvres

bougres se pressaient autour de moi. « Voici mon adresse... Dites-leur que... Qu'on

m'envoie des colis... Que l'on travaille pour me faire sortir... » Soudain, un coup de sifflet : c'était le rassemblement

pour le travail journalier. A ce moment un S.S. flamand entra. Cet homme, dont je ne sais pas le nom, avait toujours

eu une attitude assez bizarre et m'avait même témoigné de la sympathie,

essayant d'adoucir mon sort. Il connaissait mon histoire dans bien des détails,

et j'ai toujours eu l'impression qu'il jouait un double jeu mystérieux et

énigmatique. « Monsieur Ochs, me dit-il, je viens vous

chercher. Vous allez être remis en liberté, vous préviendrez au plus vite votre

sœur pour que la surprise ne soit pas trop brusque! » Je pris mes quelques objets, mes couvertures, je

serrai un tas de mains... bien de pauvres yeux me regardaient avec envie. Et ce fut le coiffeur qui me rasa ; les tailleurs, les

frères Friedmann, qui me remirent mes vêtements civils

tout fripés, pleins de taches de moisissure. Ils essayèrent de leur donner

rapidement un coup de fer. Ma chemise était moite et tout fut jeté pêle-mêle

dans ma valise d'où se dégageait une singulière odeur de cave humide. Ma

cravate ne fut pas retrouvée, mes chaussures avaient pris une forme bizarre. Tant

pis ! Une seule chose à ce moment m'obsédait: dissimuler mes dessins. Maïs

comment? J'en avais une trentaine en mains, et j'eus la maladresse de demander

à un sous-officier chargé de vérifier ce que j'emportais, si je pouvais les

garder. Il les prit, et alla au bureau en référer à ses chefs. Il revint

naturellement les mains vides : la réponse était négative. Pendant ce temps,

mon S.S. « ange-gardien » avait caché tous les autres au fond de ma

valise. Deux autres détenus étaient également libérés. Ensuite

on nous conduisit au bureau. Notre argent, nos papiers, tout nous fut rendu. Le

lieutenant Prauss me fit signer une déclaration, par laquelle je m'engageais à

ne pas était enjoint de ne rien publier ou dessiner, au sujet de Breendonck,

sous peine des pires représailles. En outre, je devais des mon arrivée à Liège

me porter présent à la Gestapo. Et puis, et puis... conduit par notre S.S., nous

suivîmes le long tunnel au bout duquel la clarté de la liberté grandissait,

grandissait et derrière moi arrivaient déjà assourdis les bruits infernaux du

travail forcé de cet endroit maudit. Pauvres, pauvres compagnons de misère, combien peu

d'entre vous sont encore en vie aujourd'hui! Nous passons devant la sentinelle, la barre blanche et

noire se relève. Nous sommes libres. Conclusion Plus de deux ans se sont écoulés. Dans mon atelier qui déroule sur Liège et ses collines

une vue prestigieuse, toujours changeante et si délicatement nuancée, les

bruits de la ville et les relents nauséeux de l'occupation ne m'arrivent que

d'une façon amortie. Le ciel, qu'une lucarne m'a si longtemps mesuré avec

parcimonie, envahit à présent mon refuge. Et reclus là-haut entre les nuées et

la ville étendue je m'enivre de l'immobile et formidable espace. Je ne sors guère. Des amis, des « purs » que

le malheur a décantés, hantent seuls mon tranquille logis. Parfois aussi des

gens du maquis passent mon seuil et m'apportent des souffles de liberté

sylvestre. Je travaille avec ardeur, avec une ardeur que je n'ai

jamais connue, calme et soutenue, pour oublier et restaurer ma dignité d'homme

libre; et les œuvres autour de moi s'accumulent et chantent la patiente chanson

du travail. Pourtant, toutes les semaines, je vois arriver le

mercredi avec angoisse. Ce jour-là, je dois me présenter à la Gestapo ! J'y suis reçu avec certains égards ; on m'assure que

je n'ai plus rien à craindre. Cependant, le 5 juillet 1944, à quatre heures du

matin, les gestapistes, ces ignobles brutes, après avoir enfoncé les portes de

ma maison, font irruption chez moi, pistolet au poing. Ma sœur et moi sommes arrêtés.

C'est de nouveau la captivité, et pour moi la condamnation à mort par une

commission spéciale de la Gestapo de Berlin siégeant à Malines. Et puis miraculeusement,

le 3 septembre, nous sommes sauvés de justesse par les Britanniques. Je retrouve pour la seconde fois la liberté... et ma

maison vidée par la race des éternels pillards. Trois mois plus tard, en décembre 1944, une bombe

volante s'attaquant cette fois à ces murailles dépouillées, clôturera d'une

façon définitive la série de leurs malheurs. Un hospitalier foyer bruxellois m'offre pour quelques

jours un tiède asile et, par une neigeuse après-midi de janvier, avec quelques

amis, des artistes, des journalistes, un cinéaste, je me rends en pèlerinage à

Breendonck. Voici la poterne, et la plaque de bronze qui rappelle l'héroïsme

des soldats de 1914. Car ce lieu deux fois célèbre, avant de devenir le