Maison du Souvenir

Maison du Souvenir

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Comment nous rendre visite

-

Comment nous rendre visite

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Le comité

-

Le comité

-

![]() Nos objectifs

-

Nos objectifs

-

![]() Articles

Articles

![]() Notre bibliothèque

-

Notre bibliothèque

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Photos

-

Photos

-

![]() Signer le Livre d'Or

-

Signer le Livre d'Or

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

|

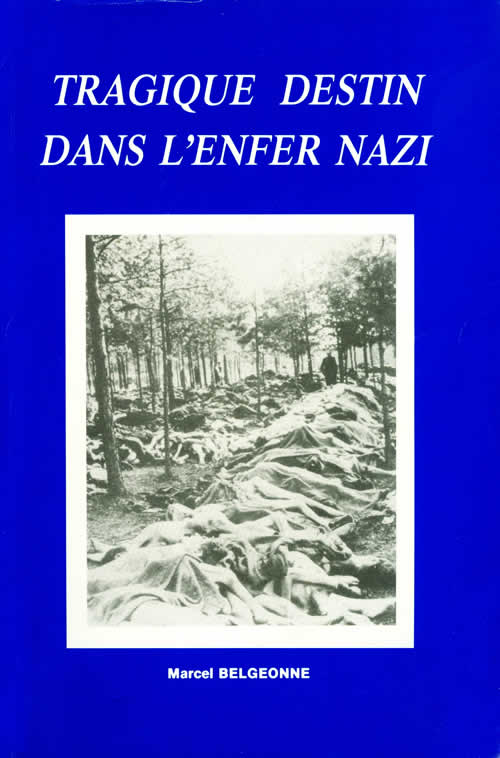

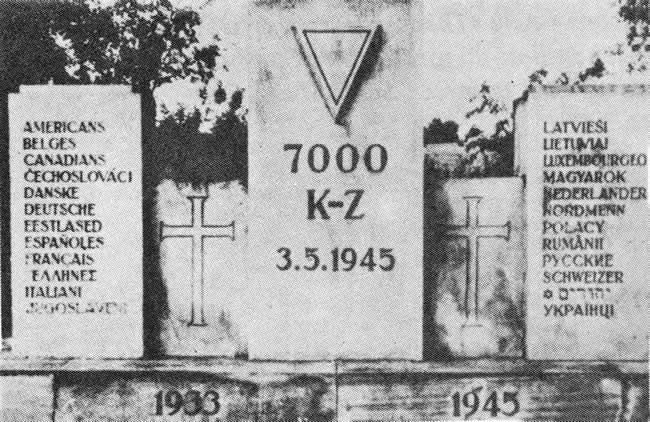

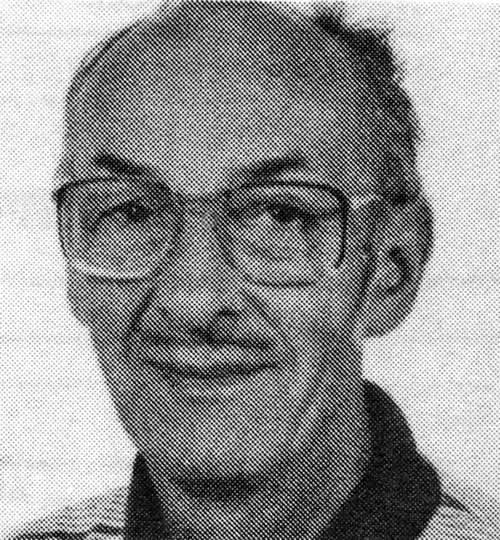

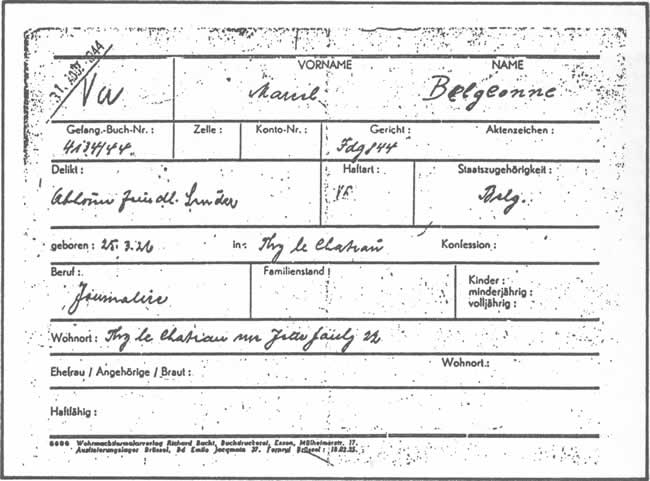

La Maison du Souvenir d’Oupeye remercie, Madame Belgeonne Monique, d’avoir si gentiment accepté de nous laisser reproduire le témoignage, « Tragique Destin dans l’Enfer Nazi », écrit par son papa Marcel. TRAGIQUE DESTIN DANS L’ENFER NAZI Marcel Belgeonne

Les Martyrs de Neuengamme (photo Brunet P) 45ème anniversaire de

notre libération Dédié à mes camarades rescapés, Préface du Dr G. Lecomte Le récit autobiographique de sa déportation à Neuengamme par

Monsieur Marcel Belgeonne s'inscrit dans la lignée

des documents relatant l'horreur des camps de concentration nazis. L'éloignement du temps n'infirme en rien la véracité des faits rapportés par

un témoin qui les a vécus dès le 31 juillet 1944 et n’y a survécu que

grâce à l'arrivée des armées anglaises, le 3 mai 1945. La description du calvaire traversé, que ce soit les vexations, la

sous-alimentation, les indicibles souffrances physiques et morales, la crainte

constante de la délation ou de

la mort prochaine, rejoint les témoignages précédemment écrits. Les séquelles en sont malheureusement

une preuve supplémentaire puisque ce camarade, dont la santé a été gravement

atteinte, est aujourd'hui invalide. Ce document révèle, en outre, le caractère

aveugle de la barbarie dont il

fut victime. Parfaitement innocent, son seul tort fut de se trouver au Séminaire des Pères

Blancs de Thy-le-Château,

en juillet 1944. Puisse ce nouveau témoignage rester

gravé dans la mémoire de nos contemporains afin d'éviter la résurgence de

telles aberrations dans le chef d'individus qui n'ont d'humain que l'apparence. Dr G. LECOMTE

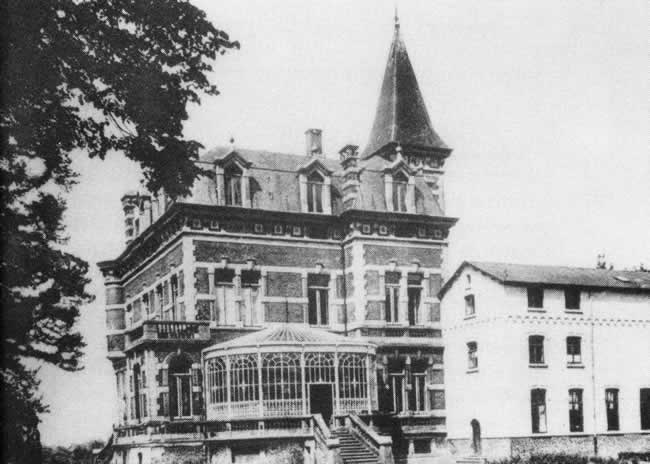

Le château-séminaire lors de notre arrestation à Thy-le-Château, le 31 juillet 1914 AU SEMINAIRE PENDANT L'OCCUPATION Ayant été engagé en 1942 par les Pères Blancs pour seconder le frère s'occupant de la cuisine, mon travail consistait aussi bien à nettoyer les légumes qu'à servir au réfectoire ou à nettoyer les couloirs, les escaliers et les chambres du château. Il arrivait de temps en temps qu'on me demande de remonter dans les greniers du château des vivres, des biscuits, des saucissons... destinés à l'armée secrète. Un vendredi, alors que je commençais le nettoyage habituel des chambres, le révérend Père Reynaert qui était à l'époque Supérieur du couvent est venu m'interdire l'accès d'une chambre qu'habituellement je nettoyais et cela sans me donner la moindre explication. En fait, cette chambre avait été choisie vu que ses deux fenêtres sud et ouest, ainsi que celle de sa petite tourette en coin avaient une large vue sur l'extérieur et servaient de refuge provisoire, à des résistants de passage, ou encore à des aviateurs dont l'appareil avait été abattu.

La chambre avec tourette PREMIER CHOC AVEC LES ALLEMANDS Le lundi matin, 31 juillet 1944, le calme régnait au séminaire et comme d'habitude, tous les Pères-Frères et domestiques étaient chacun à leur travail. Les séminaristes étaient à cette époque tous en vacances. J'étais occupé avec le Frère Charles-Xavier et le domestique Albert Marchal à préparer le repas de midi dans la cuisine se trouvant sous le réfectoire et un peu enterrée par rapport au niveau du chemin entourant le château. Vers 10 h. 30, nous voyons, par la fenêtre donnant sur Berzée, passer deux officiers allemands. Ils se dirigent vers la porte d'entrée principale. Les deux réfractaires, Robert et Raymond Van Pée, se trouvaient aussi dans la cuisine. Ayant un pressentiment, les deux frères Van Pée et moi-même sortons de la cuisine, traversons le couloir puis la chaufferie et la cave au charbon située sous la véranda. Nous nous précipitons dehors pour essayer de rejoindre la grange afin de nous y cacher. Mal nous en prit car le parc était déjà cerné. Un « halt » est crié par des soldats de la « Feldgendarmerie ». Les deux frères Van Pée sont arrêtés à hauteur de la cave de pommes de terre située en annexe au bout de la chapelle. Voyant cela, j'ai stoppé ma course. Un soldat allemand m'a fait faire demi-tour et mitraillette au bras, m'a conduit, les bras levés, contre le mur du château. Les deux frères Van Pée sont venus me rejoindre. Nous sommes restés environ 20 minutes dans cette position. Un sous-officier suivi de six ou sept soldats est entré dans le château par la porte de la véranda. Les soldats qui nous gardaient nous ont fait monter l'escalier à la suite des autres et nous ont fait entrer dans le fumoir. Le Père Fobe, le séminariste Roger Rehlinger d'origine luxembourgeoise et le scolastique futur Père, Gabriel Giaux, s'y trouvaient déjà. Un soldat arrache alors les fils du téléphone. Une sentinelle est placée devant la porte tandis que d'autres soldats fouillent tous les bâtiments ou ratissent le parc. Au fur et à mesure qu'on les découvre, les Pères, Frères et domestiques sont amenés au fumoir. Pendant ce temps, un commandant allemand découvre des cartes épinglées au mur : l'avance des troupes alliées y est bien indiquée. On y trouve même la percée d'Avranches annoncée le matin. Cet intérêt du commandant pour les cartes éveille l'attention de Roger Rehlinger. Assis près de la radio, celui-ci remarque l'existence d'un billet contenant les dernières nouvelles du matin. Très habilement, il parvient à le faire disparaître dans le trou du volet mécanique et s'assure en même temps que l'aiguille de la radio indique bien Lille. Pendant ce temps, les soldats continuent leur inspection, passent sans y entrer devant quelques chambres, notamment celles des Pères t'Serstevens, Fobe et celle du Père Diez. Ce dernier, parti heureusement à Berzée, ne parvient pas à regagner le séminaire car le village de Thy-le-Château est complètement cerné par les troupes allemandes : personne n'a le droit ni d'y entrer ni d'en sortir. D'autres soldats ramènent au fumoir le Père Dardenne, frère du Docteur Dardenne de Thy-le-Chàteau, le Père Defour accompagné d'un visiteur, l'Abbé Bertrand de Gourdinne, mon frère Jules alors âgé de 14 ans venu me dire bonjour et un ouvrier de Somzée, René Bayens. Vers 12 h. 30, la perquisition touche à sa fin. Les Allemands n'ont finalement procédé qu'à une visite sommaire des bâtiments. Ils n'ont en effet trouvé ni le poste émetteur qu'ils cherchaient, ni les armes, munitions et explosifs pourtant stockés dans une des caves, ni les vivres destinés à l'armée secrète dans le grenier. Aussi, d'un air désappointé, ils nous déclarent qu'ils n'ont pas de mandat d'arrestation. Alerté par le Père Diez, le Docteur Fanuel de Thy-le-Château est venu voir ce qui se passait prétextant qu'il venait chercher un Père pour une personne gravement malade dans le village. Comme les Allemands étaient prêts à quitter les lieux, tout se termina bien dans un premier temps.

La fenêtre de la cuisine

L’entrée principale du château

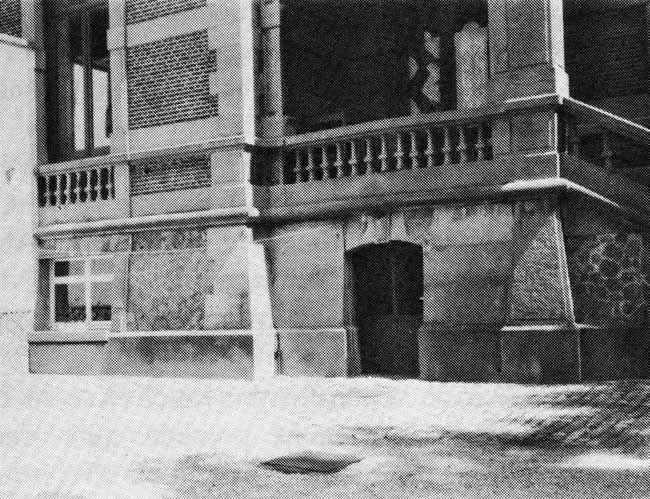

La sortie de la cave au charbon et les deux petites fenêtres devant lesquelles nous sommes restés, les bras levés

La sortie de la cave au charbon et les deux petites fenêtres devant lesquelles nous sommes restés, les bras levés LA PAUSE MIDI Après ces moments d'émotion, nous avons laissé les Pères discuter entre eux. Le Frère Charles-Xavier, le domestique Albert Marchal, mon frère Jules et moi sommes descendus à la cuisine pour achever tant bien que mal le dîner à moitié brûlé. Les Pères sont passés au réfectoire. Nous leur avons servi le repas tout en discutant des événements que nous venions de vivre. Deux personnes, l'Abbé Bertrand de Gourdinne et l'ouvrier René Bayens eurent l'heureuse idée de quitter les lieux. Le séminariste luxembourgeois, en principe déserteur de l'armée allemande, s'éclipsa après le dîner pour gagner le jardin muré situé en dehors du parc ; il y restera caché. Le Père Defour regagna sa chambre et Robert Van Pée partit travailler dans le parc. Le reste de la communauté allait sortir du réfectoire lorsque retentit de nouveau la sonnerie de la porte d'entrée.

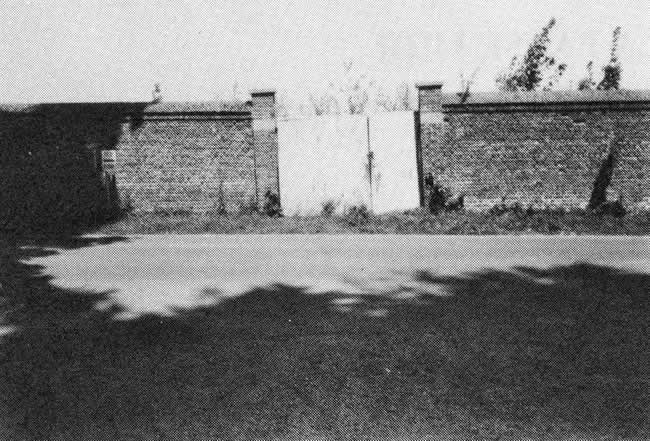

La porte d’entrée du jardin muré où le séminariste Roger Rehlinger trouva refuge UNE PARENTHESE AVANT DE CONTINUER MON RECIT Le 27 août 1944, les Allemands réquisitionnent à nouveau le château. Tout se passe bien si ce n'est qu'un Père, que je me garderai de citer par respect pour l'habit qu'il portait, accuse ma mère d'un vol de jambon dans la cave à provisions. Le 31 août, une brève fusillade se fait entendre, vers 23 h. : des avions alliés mitraillent Walcourt. Deux soldats allemands sont tués. Le lendemain, 1er septembre, les soldats sont de très mauvaise humeur. Presque déchaînés et sans plus s'occuper des Pères, ils commencent le pillage du château, réclamant les marchandises et vivres entreposés dans la cave à provisions ainsi que des matelas. Tout est chargé dans les camions allemands. Voyant cela, les Pères t'Serstevens, Diez et Defour décident de gagner la grange où une cachette est aménagée depuis 1940. Les Pères Defour et Diez entrent dans cette cachette. Ma mère et mon frère en obstruent l'entrée au moyen de fagots puis vont s'asseoir au fond de la cour sur un ballot de paille, en attendant la suite des événements. Le Père t'Serstevens n'aura pas cette chance : la porte de la cour s'est soudainement ouverte et il se trouve nez à nez avec un soldat allemand, revolver au poing, suivi de quelques autres armés de mitraillettes. Le Père t'Serstevens est, tout comme le 31 juillet, accusé de cacher un poste émetteur. Après une nouvelle fouille, les soldats ne trouvent pourtant rien. Libéré provisoirement, le Père t'Serstevens alors accompagné du Père Fobe, retourne dans sa chambre. Vers 14 h. 30, un soldat vient les appeler. Ils descendent dans la cour. Les soldats forment, devant le château, un carré parfait. Au milieu d'eux, six civils sont là, les mains sur la tête. Le capitaine allemand appelle les Pères et les conduit vers un camion rangé au bord de la route. Les Pères sont invités à y monter. Le capitaine soulève une couverture et montre les cadavres de deux Allemands. Il accuse les Pères de les avoir fait tuer. Ceux-ci clament leur innocence. Le capitaine leur montre alors les six civils et leur explique qu'ils ont trouvé des armes chez eux ; leur ferme a été incendiée. Il insiste pour qu'un Père leur dise qu'ils sont des terroristes et qu'ils passeront en Conseil de Guerre. Les Pères sont alors laissés en liberté limitée et vont dîner à la cuisine. Le reste de l'après-midi est une longue attente des événements futurs. Le pillage continuera jusqu'à 20 h. Ce n'est que vers 20 h. 30 que le dernier camion quittera le séminaire suivant celui qui emporte les six civils, menottes aux poings. Ces hommes, innocents, victimes, comme nous, d'une dénonciation seront torturés et tués à Marche-en-Famenne. Parmi eux se trouvaient trois hommes que je connaissais très bien car originaires de Thy-le-Château : Raoul Gelain, propriétaire de la ferme, Camille Saintelet et Maurice Adam, tous deux de mon âge. Ce récit m'a été rapporté, après mon rapatriement, par ma mère maintenant décédée et mon frère Jules toujours en vie.

Raoul Gelain, Camille Saintelet et Maurice Adam, tous trois tués à Marche-en-Famenne ARRESTATION Au son de la sonnerie, le Père Fobe sortit du réfectoire et alla ouvrir la porte. Il fut stupéfait de se trouver en face de trois « Feldgendarme », mitraillette au poing. Sitôt entrés dans le hall, ils mettent la main sur Raymond Van Pée qui sortait à ce moment de la cuisine. Les Pères sortent du réfectoire en récitant le miserere ; les soldats laissent passer le défilé à l'exception de Jean Jorissen, postulant frère mais habillé en civil. Les autres peuvent circuler librement. Le Père Fobe ira même ouvrir la porte à Monsieur Piret, patron de l'usine de Thy-le-Château venu apporter quelques intentions de messe. Le Père Supérieur le reçoit au parloir. Après son entretien, les Allemands ne lui donneront cependant pas l'autorisation de quitter le château. Le Père Defalque, de passage dans le hall, est alors arrêté par un soldat qui lui demande de rassembler tout le monde avec leur carte d'identité. Les nouveaux arrivants au fumoir retrouvent le Frère Jacques de Jésus, le Frère Jean-Pierre, le Frère Ignace, Jean Jorissen, Albert Marchal, Raymond et Robert Van Pée, mon frère Jules et moi. Monsieur Piret, le Père Supérieur Reynaert et Gaby Gyaux qui étaient restés dans le hall viennent également nous rejoindre. L'Etat-Major vient sur les lieux et après discussion, déclare que tout le monde doit partir. Logeant depuis un certain temps au château et n'ayant que des pantoufles aux pieds, je demande la permission de monter dans ma chambre pour changer de chaussures. Un soldat m'accompagne jusqu'au troisième étage. Après avoir enfilé mes souliers, le soldat et moi redescendons. L'ordre d'avancer un camion face à la véranda est donné. Tour à tour, les soldats nous font passer dans le hall puis traverser un petit débarras dans lequel se trouvait un W.C. Profitant de l'inattention d'un soldat, le Père Fobe s'y glisse au passage et y reste caché tandis que les autres traversent la véranda, descendant l'escalier et sont priés de monter dans le camion, tous à l'exception de mon frère. Il fera la navette de la cave à provisions au camion pour nous apporter du pain et du beurre. Sont donc restés miraculeusement au séminaire le Père Fobe, le Père Defour resté dans sa chambre située dans une nouvelle aile du château et le séminariste Roger Rehlinger resté caché dans le jardin muré. C'est mon jeune frère qui ira le rechercher vers 20 h.

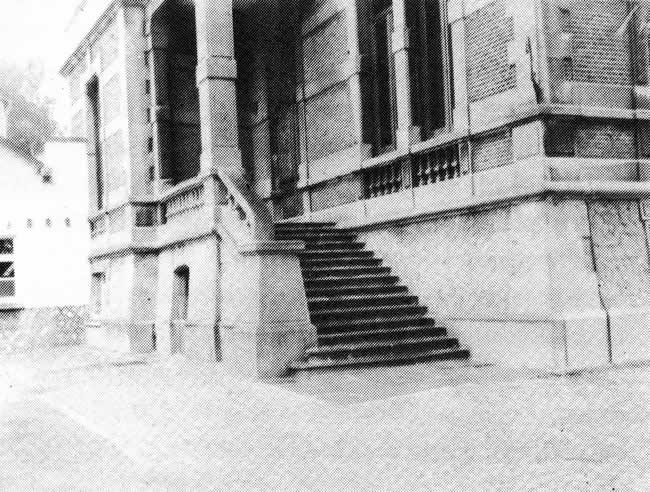

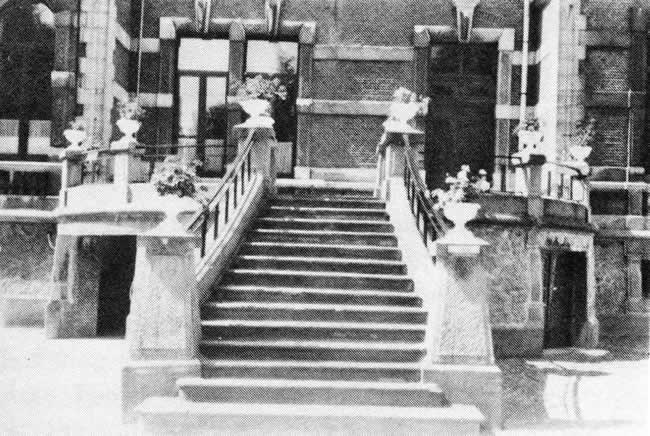

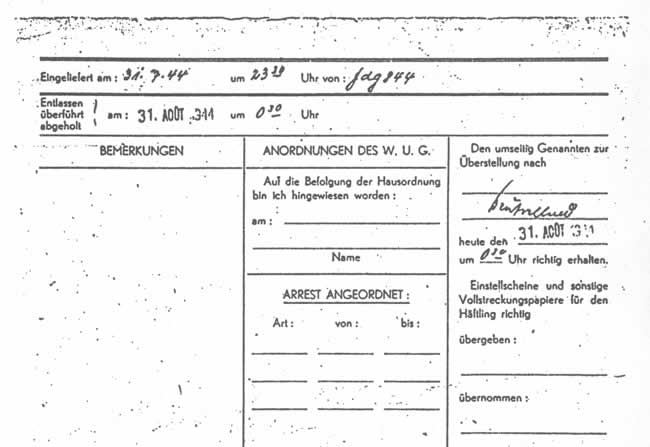

L’escalier au bas duquel attendait le camion allemand DEPART DU SEMINAIRE Nous nous retrouvons donc à quinze personnes dans le camion qui prend, vers 17 h., la direction du centre du village pour s'arrêter sur la place, près de l'église. Monsieur Piret, en qualité de patron de l'usine, demande à parler au commandant. Il sera libéré sur place. Toutes ces émotions lui seront cependant fatales car une embolie l'emportera le 14 novembre 1944. Le camion repart ensuite avec le reste de sa cargaison vers Thuin où nous sommes enfermés dans le Collège. Nouveau départ vers 23 h. pour débarquer à 23 h. 30 à la prison de Charleroi où nous devons donner nos cartes d'identité. Je suis, pour ma part, enfermé dans une cellule où seize détenus essaient déjà tant bien que mal de se caser pour dormir. Quelques-uns arrivent à s'asseoir mais pratiquement la moitié sera obligée de passer la nuit debout. Je ne sais combien de temps nous avons passé à la prison mais de là, on nous conduira à pied à la caserne Trésignies qui servait aussi de prison depuis la réquisition des Allemands. Arrivés là, nous sommes répartis en groupes de quarante. Chaque groupe est dirigé vers une grande salle coupée en deux par un couloir, avec des lits à deux étages de chaque côté. Vu mon jeune âge, j'occuperai, durant tout le mois d'août, une couchette supérieure difficilement accessible pour les plus âgés. Ces couchettes consistent en un simple encadrement en bois fixé sur quatre pieds, quelques traverses et une paillasse dans laquelle grouillent puces, poux et punaises. Nous n'avions qu'une seule couverture pour nous couvrir. Au cours d'une de ces horribles nuits pendant lesquelles les punaises surtout ne nous ménageaient pas, j'ai tellement remué qu'une des traverses s'est détachée de mon lit pour atterrir sur le crâne de mon voisin du dessous. Celui-ci s'est brutalement réveillé, la figure ensanglantée. Nous avons fait ce que nous avons pu pour soigner sa blessure heureusement sans gravité. Je me suis excusé pour cet incident ; ce monsieur ne m'en a pas voulu. Quant à moi, je me suis retrouvé, le lendemain matin, méconnaissable, la figure horriblement gonflée par les innombrables piqûres de punaises. Durant notre séjour à la caserne, nous avons pu, malgré la censure, correspondre avec notre famille. Mes parents ont pu me transmettre, par le biais d'un soldat, quelques vêtements de rechange. Au cours d'une autre nuit, un de nos camarades de chambre a eu subitement une crise d'épilepsie. Nous sommes parvenus, avec grande difficulté, à le tenir sur son lit. De l'écume lui sortait de la bouche. Nous avons appelé un soldat qui, voyant cela, l'a fait évacuer de notre chambre. Je pense même qu'il a été libéré.

La place de Thy-le-Château, telle qu’elle se trouvait encore en juillet 1944 lorsque le camion s’est arrêté pour laisser descendre Monsieur Piret. Cette place avait été bombardée en mai 1940 DEPART VERS L'ALLEMAGNE La soirée du 31 août 1944 est marquée par un grand branle-bas des soldats allemands. Nous nous doutions que l'armée alliée approchait de Charleroi et rêvions déjà tous de notre libération quand brusquement, la porte de notre salle s'ouvrit. Un soldat allemand, une liste à la main, se mit alors à crier des noms au hasard. Les appelés devaient sortir dans le couloir ; je me retrouvai dans ce groupe. On nous a alors fait descendre dans la cour. Des camions nous attendaient pour nous transporter à la gare. Une fois arrivés, des soldats nous ont conduits sur le quai et nous ont fait monter dans un train. Nous étions entassés à une cinquantaine dans des wagons à bestiaux. Il était environ 0 h. 30. Seul le Père Defalque a été libéré à Charleroi. Après la distribution de quelques vivres, les portes des wagons sont fermées et verrouillées. Nous nous installons tant bien que mal, assis, couchés ou debout. J'ignore combien de temps nous sommes restés en stationnement à la gare et à quelle heure le train a démarré, quel itinéraire il a emprunté. Tout ce que je sais c'est que notre voyage a été interrompu par des haltes interminables. Nous n'avions aucune idée de notre destination. Nous étions de plus en plus mal lotis au fur et à mesure que les heures et les jours s'écoulaient. Nous n'avions même pas un récipient pour satisfaire nos besoins naturels. Nous nous arrangions pour nous débarrasser de nos urines contre la paroi de la porte où elles s'écoulaient dehors. Ca ne plaisait guère à ceux qui se trouvaient près de la porte. En ce qui concerne les autres besoins, pas question d'empester les autres, il fallait à tout prix se retenir. L'air déjà vicié par 1'odeur des urines, la transpiration qui imprégnait nos vêtements nous incommodaient déjà suffisamment. Nous avons roulé comme cela pratiquement pendant deux jours et deux nuits. La seule gare que nous avons pu repérer était Arnhem. Dans la nuit du 2 septembre, aux environs de 2 ou 3 h., le train s'arrêta. Nous entendions à l'extérieur une animation pas ordinaire, un va-et-vient auquel nous n'étions pas ou plus habitués. Nous entendions crier, pour ne pas dire « gueuler », des ordres en allemand. Certains croyaient être arrivés à destination quand tout à coup, les portes s'ouvrirent brusquement. On nous fit descendre à coups de crosses et de bottes. Déjà affaiblis par le voyage, beaucoup d'entre nous sont tombés du wagon plutôt qu'en être descendus. La réaction des Allemands ne s'est pas fait attendre : ceux qui, tombés, essayaient de se relever ont été harcelés de coups et relevés en un clin d'œil. A force de cris et de bousculades, ils ont fini par nous aligner par cinq. Devant nous s'étendait une longue route éclairée par de puissants projecteurs qui nous éblouissaient. Un ordre de marche est alors donné. La file de gens descendus du train s'avance entre une haie de soldats armés de fusils ou de mitraillettes et tenant en laisse de gros chiens bergers probablement dressés pour la circonstance. Au bout de cette route, nous arrivons à l'entrée d'une grande surface également éclairée de projecteurs et entourée de deux rangées de fils barbelés. Sur une partie de cette surface sont implantés des bâtiments et des baraquements en bois. ENTREE AU CAMP DE NEUENGAMME Toujours en colonne par cinq, nous avons franchi tour à tour les barrières sans nous rendre compte que nous entrions dans un camp de concentration. Nous sommes restés quelque temps debout, alignés sur une grande place. Nous avons appris bien vite qu'il s'agissait de la place d'appel. Puis, on nous a fait entrer à grands coups de schlagues, en marchant sur ceux qui tombaient, dans les caves d'un bâtiment d'où montait une odeur nauséabonde, mélange d'urines, d'excréments, de sueurs et de plaies mal soignées de prisonniers plus anciens. Nous avons passé le reste de la nuit dans une atmosphère pratiquement irrespirable tout en essayant de nous retrouver et de nous regrouper. Le matin, même scénario, les SS ainsi que les Kapos du camp nous font sortir des caves sans oublier les coups au passage. Nous sommes rassemblés de nouveau sur la place d'appel. Là, nous avons fait connaissance avec des détenus politiques de toutes nations. Ils étaient à Neuengamme depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Cela a été pour nous notre première vision d'horreur, notre premier contact avec la réalité d'un camp de concentration. Ces hommes étaient pratiquement réduits à l'état de pantins, n'ayant plus que la peau sur les os. Ils demandaient un peu de nourriture à ceux d'entre nous qui avaient pu en garder pendant le voyage, nous disant que, de toute façon, on allait tout nous confisquer. Après l'appel, les instructions sont données aux nouveaux arrivants. Nous devons nous rassembler par groupes de 40 à 50 personnes et entrer ensuite dans un bâtiment. Une fois entrés, on nous fait d'abord remettre tout ce que nous possédons. Après nous avoir dépouillés de tous nos vêtements, complètement nus, nous devons passer un par un dans un local où quelques grosses planches rudimentaires posées sur quatre pieds servent de tables. Devant chacune d'elles se trouvait un prisonnier, ancien du camp, un rasoir et une tondeuse à la main. Tour à tour, on nous fait coucher sur une table, les bras et les jambes écartées. Le « coiffeur » nous débarrasse de nos cheveux et nous rase de toutes les parties poilues du corps. Nous étions vraiment comiques à voir surtout, ceci sans vouloir froisser personne, les Pères Blancs, eux qui avaient l'habitude de porter la moustache et la barbe. Ils étaient vraiment méconnaissables. Nous passons ensuite dans la salle de douche aménagée également pour un groupe d'une cinquantaine. De plusieurs rangées de pommes fixées au plafond jaillissait de l'eau, tantôt chaude, tantôt glacée. Pendant ce nettoyage, j'essayais, dans le tas de nudistes, de reconnaître ceux avec qui j'avais quitté Thy-le-Château. Je pense que si j'avais eu à ce moment-là, un miroir, je ne me serais pas reconnu moi-même. Les ordres se succédant et n'ayant pas le temps de nous essuyer, on nous poussa dans un autre local où les costumes de bagnards, à rayures blanches et bleues, étaient distribués. Là aussi, c'était la vraie pagaille. Trouver un pantalon et une veste à sa taille était loin d'être facile. Un bonnet cachait notre crâne rasé. Deux chiffons faisaient office de chaussettes tandis qu'une paire de semelles en bois tenues aux pieds par des sangles allait nous servir de chaussures. Sur la cuisse gauche du pantalon ainsi que sur le côté gauche de la veste étaient cousus deux triangles rouges, marqués de la lettre B qui représentait la nationalité belge et du numéro de matricule. Ces triangles étaient le signe distinctif des prisonniers politiques appelés terroristes. Désormais, nous n'avions plus aucune identité ; nous n'étions plus qu'un simple numéro. Les Kapos, d'origine allemande, étaient habillés comme nous à l'exception du triangle qui, pour eux, était vert. J'ai su plus tard qu'il s'agissait de criminels de droit commun déjà emprisonnés avant la guerre. Le grade de Kapo leur octroyait beaucoup de libertés et croyez-moi, ils ne rataient aucune occasion de nous taper dessus. Ils nous firent d'ailleurs sortir du local à coups de bâton et de nerf de bœuf pour nous rassembler sur la place d'appel. Nous y sommes restés un moment. Ensuite, on nous a dirigés vers un des baraquements en bois à l'intérieur duquel plusieurs rangées de lits, le plus souvent trois superposés, nous attendaient. Une bonne partie de ces lits étaient déjà occupés par d'autres prisonniers. Nous avons passé un certain temps dans ce baraquement où je n'ai même pas eu l'occasion ni de me coucher, ni même de m'asseoir sur un lit. J'ai dû me contenter de rester debout pendant la journée et d'essayer de dormir la nuit, assis, entre deux lits. On se bousculait tous pour dormir dans un lit, seul ou à deux et sans tenir compte des nationalités. Il en résultait souvent une véritable pagaille. Aussi, les Kapos s'en donnaient à cœur joie avec leurs schlagues. Un matin, à l'appel, nous avons appris qu'un certain nombre de prisonniers allait être sélectionné pour envoi dans un commando de travail dépendant du camp de Neuengamme. DEPART DE NEUENGAMME Ce jour-là, nous serons donc « triés » suivant nos capacités et suivant les métiers que les SS nous proposent. Je crois me souvenir que nous étions le 4 septembre 1944, dans le courant de l'après-midi. Deux tables étaient installées sur la place. Des SS, assis derrière ces tables, feuilletaient des fardes et criaient en allemand. A chaque cri, un homme se détachait des rangs et allait se ranger à côté de la table qu'on lui désignait. Moi qui ne connaissais pas un traître mot d'allemand, j'ai entendu un SS crier deux fois la même chose. Un des Kapos qui cherchait dans les rangs a fini par m'en sortir à grands coups de nerf de bœuf, tout en me montrant mon numéro de matricule. C'est seulement à ce moment-là que je me suis rendu compte que je devais rejoindre un des groupes déjà formés sans même comprendre le genre de travail qui m'avait été attribué. Je dois avouer que les méthodes qu'ils employaient pour se faire comprendre étaient efficaces car depuis ce jour, j'ai compris et retenu mon numéro en allemand : 44551, vierundvierzigfünfhunderteinundfünfzig. Dans le groupe que j'ai rejoint, il y avait le Père Reynaert et le Père Dardenne, les Frères Giaux, Charles-Xavier et Ignace, les deux frères Robert et Raymond Van Pée.

Local d’épilage (photo Eiber L.) Le Frère Jacques ainsi qu'Albert Marchal se sont faits passer pour malades et sont restés au camp. Le reste de notre équipe, notamment le Père Broos, le Frère Jean-Pierre et Jean Jorissen, a été désigné pour un autre groupe. Cet après-midi là, nous avons donc quitté le camp de Neuengamme après avoir souhaité bonne chance à ceux que nous laissions. Nous sommes partis à pied jusqu'à l'endroit où nous avions quitté le train le jour de notre arrivée et c'est à grands coups de crosse, de fusil et de cravache que nous sommes remontés dans les wagons, accompagnés de soldats armés. Nous avons quand même appris entretemps que nous partions vers le kommando de Blumenthal. Les portes se sont refermées et le convoi s'est mis en route, entrecoupé de haltes, bien entendu. Nous sommes arrivés à la gare du village de Blumenthal le 7 septembre, je crois, dans le courant de la journée. On nous fit descendre des wagons. Nous fûmes alignés par cinq et encadrés de chaque côté par des soldats, fusils et mitraillettes au bras. Un ordre de marche fut donné et les prisonniers arpentèrent les rues du village jusqu'à l'entrée du camp. KOMMANDO DE BLUMENTHAL Au fur et à mesure que nous rentrions à l'intérieur du camp, nous étions recomptés et de nouveau alignés par rangées de cinq sur la place d'appel. Quelques Juifs qui s'étaient infiltrés parmi nous furent retenus à l'entrée et embarqués vers une autre destination. C'est là que nous fîmes connaissance avec les autorités allemandes et SS accompagnés par le « Lagerâlteste », un co-détenu au grade le plus haut des Kapos, un appelé Karl, une vraie brute taillée à la hache et qui ne nous faisait nullement bonne impression. Après que les ordres furent donnés aux nouveaux arrivants, nous fûmes répartis respectivement dans les différents blocs qui, en général, comportaient quatre chambres. Je me suis vu attribuer la chambre deux du bloc trois, parallèle au chemin qui longeait la « Weser ». Malheureusement, cette chambre était également occupée par le Kapo du bloc appelé « Otto », un grand gaillard, criminel de guerre, qu'il valait mieux éviter et ne pas trouver sur son chemin. Après que le Kapo eut désigné quel lit je devais occuper (juché au troisième étage, la tête pratiquement au toit du baraquement, mêmes lit, matelas, couverture et bestioles que ceux de la caserne de Charleroi), on me fit sortir de la chambre. Une fois sorti, je fis un rapide tour d'horizon du regard. Je pus remarquer que le camp était également clôturé de deux rangées de fils barbelés. A chaque coin se dressait un mirador d'où un gardien armé d'une mitrailleuse pouvait surveiller le camp, même la nuit à l'aide de gros phares balayant à eux quatre toute la surface du camp. Des rondes circulaient également autour du camp, ce qui ne nous laissait aucune chance d'évasion. Ce moment de rêve passé, j'ai cherché à repérer ceux de Thy-le-Château qui avaient été désignés pour le même kommando. Nous nous sommes retrouvés sur la place d'appel. Nous étions quand même huit sur treize mais répartis dans plusieurs blocs. Nous avons bavardé un moment sur ce que le sort nous réservait quand, vers 18h.l5, nous avons vu les barrières du camp s'ouvrir de nouveau. D'autres prisonniers rentraient, en rang par cinq, dans le camp. En fait, il s'agissait de prisonniers revenant du travail. Aussitôt, nous avons été assaillis par des êtres humains, si on peut encore appeler cela des êtres humains, car nous nous sommes trouvés devant des gens méconnaissables, fatigués, maigres et affaiblis par le travail et les mauvais traitements, le costume rayé étant noir de poussière et de graisse. Malgré cela, on pouvait déceler une lueur d'espoir sur leur figure dès qu'ils nous virent. Peut-être étions nous porteurs d'une bonne nouvelle ! Nous leur avons alors annoncé le débarquement allié en France au mois de juin et l'approche de Charleroi par les troupes lors de notre départ, le 31 août. Certains d'entre eux, surtout des Français, nous ont alors parlé de la vie du camp et du travail qu'ils effectuaient à l'usine située à environ dix minutes à pied du camp. Nos bavardages se sont terminés par l'appel du soir, suivi de la distribution de soupe, breuvage fait le plus souvent avec de la choucroute sortant parfois directement du tonneau. C'était malgré tout la bousculade pour obtenir sa ration ainsi qu'un quart de pain et une noix de margarine que nous devions conserver jusqu'au lendemain pour le déjeuner où l'on nous donnait une ration d'eau brouillée. Les premiers jours, nous n'avions pas encore trop de problèmes. Notre corps avait encore quelques réserves mais bien vite, on s'est vu obligé, soit par la faim qui tenaillait notre estomac soit par crainte de vol pendant la nuit, de manger notre ration de pain et de margarine, le soir avant de se coucher. Nous devions alors faire ceinture le matin suivant avec pour toute nourriture, notre breuvage habituel. Le moment du couvre-feu arrivé, l'obligation d'éteindre la lampe et de se mettre au lit nous était donnée par Otto « armé » le plus souvent de son câble électrique qui lui servait de matraque et prêt à tout moment à nous tomber dessus. A environ une quarantaine par chambre, ce n'était pas très commode ! Heureusement, nous avions avec nous un interprète nommé Désiré. Il avait pu obtenir quelques grâces d'Otto et dormait dans le lit à côté de lui. Les premiers jours de notre installation au camp, notre travail consistait à nettoyer les chambres le matin, l'extérieur du camp et le bloc toilettes qui servait également de lavoir et de morgue. Il sortait de cet endroit une puanteur de dysenterie et de cadavres. C'était pourtant le seul point d'eau où l'on pouvait nettoyer notre gamelle en fer émaillée après nos repas. Cette gamelle était le seul récipient que nous avions pour manger et nous laver. Il nous suivait continuellement, accroché à une corde servant de ceinture à notre pantalon. Après ces nettoyages, les quelques SS et Kapos restés au camp prenaient plaisir à nous rassembler par cinq et à nous faire courir de long en large dans le camp pendant des heures. Nous devions, par moments, nous accroupir ou faire le saut de grenouille jusqu'au moment où nous tombions d'épuisement. Suivaient alors de grands coups de bottes et de schlagues qui nous forçaient à nous relever et à recommencer.

Distribution du repas (photo Eiber L.) DEBUT EN USINE Après ces quelques jours de durs contacts avec ces brutes, je crois que notre vraie vie de bagnards a commencé. Nous fûmes désignés pour travailler dans une fabrique de pièces détachées pour le chantier naval de Brême et située à environ dix minutes à pied du camp. Le jour « J » arrivé, nous fûmes réveillés et levés à 4h.30 à grands coups de gueule d'Otto ou de câble pour celui qui ne l'avait pas entendu. Il fallait ranger son lit de façon impeccable. Pour moi qui nichais au troisième étage, c'était toute une gymnastique. le devais monter sur le bord de la première couchette ce qui ne plaisait pas toujours à son occupant. Nous avons à peine le temps d'enfiler notre pyjama rayé que nous sommes littéralement poussés hors de la chambre pour nous ranger sur la place d'appel où nous sommes comptés et recomptés. Après nous avoir distribué un litre d'un breuvage brun ressemblant à du café sauf de goût, le départ pour l'usine est donné. En rang par cinq, nous sortons du camp, accompagnés de part et d'autre par deux rangées de soldats armés ainsi que les Kapos. Arrivés à destination, je fus désigné au déchargement des wagons de sacs de ciment ou de bonbonnes de gaz à transporter sur l'épaule jusqu'au troisième étage de l'usine et cela pendant environ huit jours. Je me sentais épuisé par ce travail de forçat et on finit par me balancer au cinquième étage. Là, un Kapo me montra une grosse foreuse avec, à côté, une série de pièces à forer et des mèches. Je n'étais jamais entré dans une fabrique et ne connaissais absolument rien aux machines. Je restais un moment face à cet engin en me demandant comment j'allais m'y prendre. Mon extase ne dura guère : un coup de cravache d'un Kapo allait me ramener à la réalité avec un « Laus, laus, Arbeit ! ». J'ai supposé que je devais travailler. J'ai pris alors la première mèche qui se trouvait à ma portée puis, après pas mal de patience, je suis quand même arrivé à la fixer dans ce qu'on appelle un mandrin. J'ai ensuite installé la pièce sur le plateau de la machine et j'ai mis le contact. J'ai pris en main la poignée qui se trouvait sur le côté pour faire descendre la mèche vers la pièce à forer. Je me suis dit que pour une première, ce n'était pas trop mal. Mais une fois la mèche enfoncée dans l'acier, j'ignorais qu'il fallait caler la pièce et elle s'est mise à tourner avec la mèche jusqu'au moment où, avec la vitesse, elle a été projetée dans l'atelier avec la moitié de la mèche cassée. Evidemment, les représailles ne se sont pas fait attendre. On m'accusa de sabotage. Je dus me coucher à plat ventre sur un tabouret. Deux Kapos attendaient avec leurs schlagues que je fus installé puis commencèrent alternativement à me flageller le derrière en comptant, je ne sais jusque combien. Lorsque j'ai repris mes esprits, je suis tombé à genoux en descendant du tabouret, l'arrière-train douloureux et probablement en compote. Je suis resté plusieurs jours sans pouvoir m'asseoir. Ce fut d'ailleurs ma seule expérience à cet étage. Le lendemain, en effet, je redescendais d'un étage. C'est là que se trouvait l'atelier d'ajustage. Des rangées de bancs étaient installées. Des étaux étaient fixés sur ces bancs. Un Kapo me désigna un étau libre devant lequel on me plaça. Après m'avoir apporté quelques limes et un tas de petites pièces plus ou moins carrées, on me fit comprendre avec les mots les plus vulgaires de la langue allemande et les arguments frappants des Kapos que je devais me mettre au travail. Ce travail consistait à caler une des pièces dans l'étau et à la limer jusqu'au moment où elle était parfaitement carrée, avec les quatre angles à 90°. Heureusement, j'avais en qualité de sous-chef de cette section, un P.P. liégeois et comme je mettais trop d'ardeur à limer, il venait souvent me dire de ralentir la cadence car il n'arrivait pas à m'approvisionner en pièces. Ecoutant son conseil, j'ai fait semblant de travailler en ne faisant plus que glisser ma lime sur la pièce et en la sortant souvent de l'étau pour examiner les angles à l'aide d'une équerre. Ce petit jeu n'a guère duré longtemps car un jour, un grand coup de schlague m'est tombé sur la carcasse et en me retournant, je me suis trouvé face à mon chef de bloc, Otto. Il me prit la lime des mains, se mit à frotter sur la pièce avec force tout en m'injuriant. Je n'ai pas eu besoin d'essayer de déchiffrer son langage pour comprendre qu'il me montrait la façon dont je devais travailler. En voyant la force et l'ardeur qu'il mettait pour appuyer sur la lime, je me disais « pas étonnant, avec les rations qu'il mange ». Il me rendit la lime et resta un moment pourvoir si je l'imitais puis s'en alla, en grommelant je ne sais quoi, l'air assez satisfait. Sitôt parti, j'ai enlevé ma pièce de l'étau : cette face était littéralement creusée. Mon sous-chef est presque venu s'excuser. Lui montrant la pièce, je lui dis qu'il n'y pouvait rien et que Otto semblait beaucoup plus doué pour jouer de la cravache que pour l'ajustage. A 18 h., nous quittions l'usine pour retourner au camp en rang par cinq. Là, nous étions de nouveau comptés pour voir si le nombre y était. Les barrières franchies, un nouvel appel était lancé pour la distribution de soupe et d'une ration de pain pour le lendemain. Après avoir avalé ce qu'on appelait la « soupe », nous allions rincer notre gamelle dans le bâtiment qui servait tant pour notre vaisselle que pour les toilettes. Il y régnait une puanteur d'excréments et d'urine car beaucoup d'entre nous, atteints de dysenterie, n'arrivaient pas au WC. et n'avaient que le temps de baisser leur pantalon et d'arroser la place d'appel de «m...». LE DIMANCHE AU COMMANDO Le dimanche, c'était jour de repos « à l'usine » mais le réveil se faisait à la même heure. Sitôt habillés, les lits refaits de façon impeccable, une grande partie des occupants de la chambre était poussée dehors par le Kapo. Pas besoin de dessin pour montrer la façon dont nous étions éjectés. Trois ou quatre d'entre nous étaient réquisitionnés pour nettoyer la chambre, la grande table, les bancs et le poêle car notre chambre en possédait un, presque comme garniture. N'empêche qu'un Français était parvenu à se confectionner un petit sac. Chaque jour, il arrivait à rapporter un peu de charbon de l'usine dans ce sac qu'il nouait à la taille, sous sa veste. Un soir, je ne sais plus pour quel motif, ce garçon qui ramenait un peu de chaleur dans la chambre se vit infliger 25 coups de cravache par Otto et l'interprète. Il jura après cette correction de ne plus rapporter un gramme de charbon. Après le nettoyage de la chambre, tout le monde dehors ! Plus question de rentrer avant le soir. Après la distribution de « café », nous participions, frissonnants dans nos pyjamas rayés et les pieds gelés dans la neige, à l'appel interminable qui durait toute la matinée. A midi, c'était la ruée vers les bidons pour recevoir sa ration de soupe. Pour avoir quelque chose de consistant, il fallait choisir le bon moment : les premiers arrivés au bidon n'avaient pratiquement que de l'eau chaude. L'après-midi se passait souvent selon l'humeur et la forme physique des Kapos. Nous étions évidemment plus contents quand ils se reposaient car nous pouvions circuler et bavarder avec des connaissances à l'intérieur du camp. Dans le cas contraire, c'était notre fête jusqu'au soir : marches, sauts de mouton, sauts de grenouille, accroupissements avec, par intervalles, lorsque nous tombions d'épuisement, des coups de pieds et de schlagues pour nous relever. Après tout ce scénario, avait lieu l'appel du soir suivi de la distribution de soupe. Nous ne rentrions qu'au moment du couvre-feu. L'HIVER AU CAMP Les semaines et les semaines passaient entre le travail de plus en plus épuisant à l'usine et les « joies » du dimanche. Nous sentions nos forces nous abandonner et notre moral décliner. Nous devenions de vrais squelettes ambulants, poussés jour après jour comme des animaux sans défense. Un jour, dans le courant du mois de novembre 1944, j'ai appris par le Frère Ignace que le Frère Charles-Xavier avait un bon rhume et qu'il crachait du sang. Ses jambes commençaient à gonfler. Il devait être aidé pour faire la route jusqu'à l'usine, jusqu'au moment où, à bout de forces, il fut admis au revier (l'infirmerie). Il y mourut pendant la nuit. Nous étions le 13 novembre 1944. Son corps resta quelques jours au bloc sanitaire du camp avant d'être évacué. Le premier de notre groupe disparaissait ainsi dans des conditions inhumaines. UN SPECTACLE ÉMOUVANT ET RÉVOLTANT Depuis un certain temps, je savais, par les rumeurs de camarades, que deux prisonniers polonais avaient été enfermés dans un bloc spécial où ils n'avaient aucune vue sur l'extérieur et aucun contact avec le reste du kommando. Ces deux prisonniers avaient, au cours de leur travail, coupé une courroie pour faire des semelles à leurs sandales. Un samedi, en rentrant de notre travail, nous avons eu la désagréable surprise de voir installée une potence au milieu de la place d'appel. Nous avons passé une soirée lugubre en songeant à ce qui allait se passer. Le dimanche matin, après la distribution du « café », un ordre fut donné : rassemblement général sur la place en regardant la potence. Des soldats armés étaient venus en renfort pour la circonstance, craignant peut-être une réaction de notre part. Nous avons attendu un moment, immobiles, lorsque nous avons vu approcher jusqu'au pied de la potence les deux prisonniers polonais accompagnés d'un gradé allemand et du grand Karl. On nous rappela brièvement la raison de ces exécutions. Que cela nous serve de leçon ! Le premier condamné monta alors péniblement les marches jusqu'à la potence, suivi du grand Karl qui lui passa le nœud coulant autour du cou. L'homme bredouilla quelques mots en pensant probablement à sa famille qu'il ne reverrait plus puis cria « Vive la Pologne ». Il reçut encore un grand coup de poing dans la figure par la grande brute de Karl et le signal fut donné pour ouvrir la trappe. Il resta pendu pendant un quart d'heure. Je me demande comment le second a encore eu le courage de monter seul l'escalier, après avoir assisté comme nous à l'exécution de son camarade. La brute lui a passé la corde au cou. Il a crié « Vive la ...» mais la trappe s'est ouverte avant qu'il ait pu finir sa phrase. On les porta ensuite dans le bloc sanitaire où ils reçurent tous les deux une balle dans la nuque.

Exécution d’un détenu (photo Eiber L.) SÉPARATION DU GROUPE Vers la fin du mois de novembre 1944, le Père Reynaert et Robert Van Pée, deux de notre groupe, furent désignés, avec d'autres prisonniers, pour aller monter un nouveau camp à Schutzenhof, près de Brême. Au début, ils faisaient la navette tous les jours par bateau sur la Weser et revenaient le soir à Blumenthal. C'est vers le 15 janvier 1945 que le camp fut opérationnel et qu'ils s'y installèrent définitivement. Ce fut la désolation pour Raymond Van Pée d'être séparé de son frère. Il essaya bien un jour de se substituer à un autre prisonnier pour le rejoindre mais mal lui en prit car, le soir, à l'appel, les numéros de matricule ne correspondaient pas. Il fut alors ramené par un soldat à Blumenthal. Il fut remis au commandant SS qui le reçut avec une volée d'injures et de coups avant de le laisser regagner son bloc. C'est également vers la fin de novembre 1944 que l'on rassembla les prêtres de Blumenthal pour les renvoyer à Neuengamme. Ainsi partaient encore deux des nôtres : le Père Dardenne et le Frère Giaux. Il ne restait de notre groupe que trois personnes au camp de Blumenthal : le Frère Ignace, Raymond Van Pée et moi-même. CREUSEMENT D'UN TUNNEL Le bloc 7 était situé parallèlement aux fils barbelés. L'arrière du bloc se trouvait à environ 5 mètres de ceux-ci. Derrière les fils se trouvait une petite route qui longeait la Weser. Dans la chambre 3 de ce bloc, les prisonniers faisaient toujours la pause de nuit à l'exception de deux Français et d'un Belge d'expression néerlandaise. Vers la mi-février, si je me souviens bien, les deux Français décident de creuser un tunnel pour tenter une évasion. Mais voilà, il y avait un obstacle : comment se débarrasser du Belge sans éveiller ses soupçons ? Le faire changer de chambre, pas question ! Cela se remarquerait le soir lorsque ceux de la pause de jour reviendraient de leur travail. A force de réflexions, ils eurent l'idée de faire appel à un de leur camarade pour le persuader qu'il n'était pas bien et qu'il devait voir le médecin de l'infirmerie. Il avoua ne pas se sentir très bien mais accepta difficilement car nous étions à peu près tous dans le même cas. Comme lui, nous avions la faim et la soif qui nous tenaillaient l'estomac. L'épuisement au travail, sans compter les brimades et les coups, massacraient, aussi bien notre squelette que notre moral. Il accepta finalement de se présenter à l'infirmerie, un matin. Le médecin l'accueillit comme malade et l'exempta de travail car il était au courant de la combine. Un des deux Français, menuisier de métier, demanda à ses camarades de chambrée de lui rapporter de l'usine le matériel nécessaire : un braquet pour scier correctement le plancher et pouvoir ainsi le replacer chaque jour, de quoi creuser et fabriquer une lampe à huile qui éclairerait le tunnel. Sitôt en possession de l'outillage, nos deux lascars se mirent au travail. Ils commencèrent par scier le plancher, tâche assez facile vu que les blocs étaient placés sur des pilastres et séparés du sol d'environ 20 centimètres. Le creusement commença nuit après nuit et l'on stocka le sable sous le bloc. Le creusement ne marcha pas trop mal mais une fois à l'horizontale, il fallut étançonner. Sous les matelas des lits se trouvaient des planches. Le médecin fut chargé d'en collecter quelques unes au hasard des blocs, dans les chambres vides. Les deux hommes avaient ainsi de quoi soutenir au fur et à mesure qu'ils avançaient. Ce travail de nuit était épuisant vu l'état lamentable dans lequel ils se trouvaient après une journée passée à l'usine. Heureusement, mon ami Raymond Van Pée, menuisier de métier également, travaillait à côté de ce Français. Ils se connaissaient très bien. Au courant du dur travail qu'il effectuait chaque nuit, il le soutenait en lui permettant de s'allonger en-dessous du banc afin de récupérer les quelques forces qui lui restaient pour continuer son travail de nuit. Après bien des semaines de dur labeur, le tunnel fut enfin terminé : il passait sous les barbelés, sous la route et aboutissait sur la rive de la Weser. Ils en obstruèrent provisoirement la sortie avec du gazon pour ne pas éveiller l'attention. Depuis un certain temps, nous entendions souvent l'aviation alliée passer au-dessus du camp pour aller bombarder la ville de Hambourg. Nos deux Français n'attendaient plus que le moment favorable pour s'évader. Mais, pour cela, il fallait que l'on entende le bruit des canons et des chars alliés et qu'un ordre soit donné d'évacuer le camp afin de reculer vers un endroit toujours sous la domination des SS. En principe, aucun de nous ne devait survivre. Malheureusement, il se mit à pleuvoir pendant plusieurs jours de suite. L'eau ruisselait partout. Cette petite route le long de la Weser était très peu fréquentée. Il a fallu qu'un fermier passe à ce moment avec son cheval qui tirait un tombereau rempli. Au moment où les deux roues passaient au-dessus du tunnel, l'une des deux s'enfonça assez profondément. Le « pot aux roses » fut aussitôt découvert par le poste de garde qui donna immédiatement l'alarme. Le commandant SS et les quelques Kapos qui restaient au camp trouvèrent assez rapidement l'entrée du tunnel. Elle se situait bien sous le lit des deux Français à la chambre 3 du bloc 7. On alla rechercher les deux camarades français à l'usine et sans ménagement, on les ramena au camp où ils furent enfermés dans le bloc des condamnés à mort. Un jour, à l'appel, nous avons vu le commandant SS arriver sur la place, accompagné des deux Français. Nous avons tout de suite pensé qu'ils allaient subir le même sort que les deux Polonais. A notre grand étonnement à tous, le commandant a, presque avec le sourire, fait réintégrer les camarades dans les rangs. Puis, s'adressant à tous les prisonniers, il dit : « Malgré leur état de faiblesse, ces deux hommes ont travaillé 24 heures sur 24 pendant des semaines. Aussi, grâce à leur courage, je leur laisse la vie ». Ce geste inhabituel fut un grand soulagement. Mais bien vite, les ordres et les coups, après l'appel, nous ramenèrent à la dure réalité. Deux vies furent néanmoins épargnées.

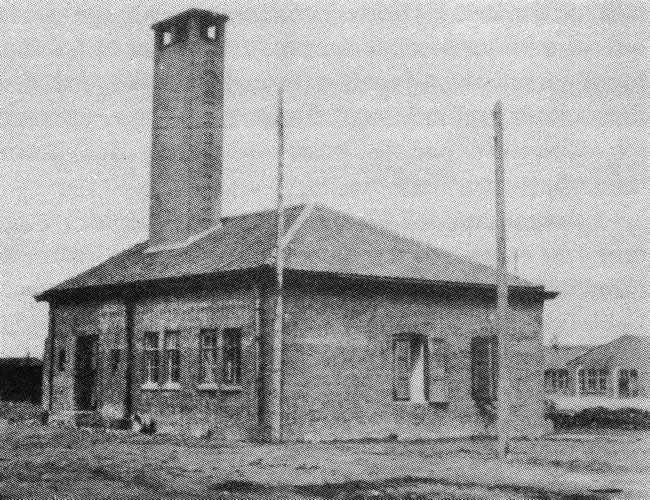

Le four crématoire de Neuengamme d’où des milliers de prisonniers sortiront en fumée (photo Eiber L.)

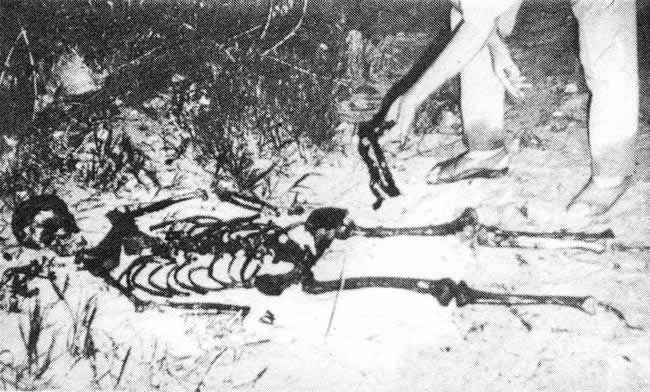

La chambre à gaz où périrent également des milliers de prisonniers avant d’être jetés dans des charniers (photo Eiber L.) UN ASSASSINAT AU CAMP Depuis notre arrivée à Blumenthal, lors de chaque appel, des ordres étaient donnés, en allemand naturellement, soit par le commandant SS soit par le grand Karl, la « bête fauve ». Malheur à celui qui se trouvait au premier rang car si, à l'inspection, on n'était pas au garde-à-vous ou si on avait oublié d'enlever son bonnet, la grande patte de la brute vous enfilait une de ses taloches favorites en pleine figure, à vous envoyer par terre, suivie d'un grand coup de pied pour vous relever et vous remettre dans les rangs. Comme la majorité des Français et des Belges wallons n'arrivaient à comprendre que les coups, un ancien prisonnier russe, Nicolas, qui parlait plusieurs langues dont l'allemand et le français, était tombé dans les bonnes grâces du commandant. Il servait d'interprète tant pour les Russes que pour les Français et les Belges. Etant donné qu'il avait presque le grade de Kapo, on a tout de suite compris de quel bord il faisait partie. Pour bien se faire voir des chefs, il lui arrivait même de donner des ordres et de se servir de la schlague aussi bien que les Kapos allemands, même sur les prisonniers de sa nationalité. Or, un jour, je ne sais pour quel motif, il fut appelé au bureau du commandant du camp, dégradé et dessaisi de sa schlague. En sortant du bureau, il était redevenu un simple prisonnier comme nous et la vengeance ne se fit pas attendre. Il fut immédiatement entouré d'une foule de prisonniers, principalement de Russes qui avaient été tabassés par lui. Ils lui donnèrent des coups de poing dans la figure et sur tout le haut du corps, cela pour le plus grand plaisir des Kapos et du chef de camp qui se gardèrent bien d'intervenir. Lorsqu'il tomba par terre, l'acharnement continua et les coups de poing furent remplacés par des coups de pied sur tout le corps. Le sang giclait de partout. Le visage tuméfié et méconnaissable, il fut roué de coups jusqu'à ce que mort s'ensuive. Cet homme n'est pas mort en héros comme les deux Polonais mais en traître à sa patrie ; ses camarades avaient fait justice. AU CAMP, DÉBUT AVRIL 1945 Après avoir passé un hiver très rude à Blumenthal, beaucoup d'entre nous ne devaient malheureusement plus revoir ni leur famille ni leur patrie. Ceux qui avaient tenu le coup étaient vraiment réduits à l'état de squelettes vivants. Ils étaient presqu'au bord de l'épuisement, poussés sur le chemin du travail comme des robots. Malheureusement, nous n'étions pas au bout de notre calvaire. Les dernières stations devaient encore être plus pénibles. Un samedi, en rentrant de notre travail, pendant l'appel, le commandant du camp nous avertit que lors de l'appel du lendemain, nous aurions de nouveaux ordres. Nous avons reçu comme d'habitude notre breuvage du soir en nous demandant quels événements nouveaux nous attendaient. Le dimanche, à l'appel, le commandant nous apprit que le travail en usine était terminé et que l'on allait probablement quitter le camp. Le dimanche se passa en commentaires. On ne savait que penser. Les troupes alliées se rapprochaient-elles de nous, la libération était-elle pour bientôt ? Nous étions assez optimistes. Nos bourreaux allaient-ils filer en douce et nous laisser à l'abandon jusqu'à l'arrivée de nos libérateurs ? Non, nous disions-nous, ne rêvons pas ! Aucune trace de leurs horribles forfaits qui avaient transformé tant d'êtres humains en pantins ne devait rester. LE RETOUR DE SCHUTZENHOF Le 7 avril 1945,nous étions toujours au camp, à attendre qui ou quoi ? Nos gardiens semblaient assez tendus et inquiets, lorsqu'un groupe de prisonniers, traînant difficilement leurs pieds et dans un état aussi lamentable que le nôtre, rentra au camp. Aussitôt, ils nous ont dit que l'ordre avait été donné d'évacuer le camp de Schutzenhof vers Blumenthal car les troupes anglaises étaient aux portes de Brême. Cela nous redonna un peu de courage. Il est vrai que dans ce groupe, se trouvaient le Révérend Père Reynaert et Robert Van Pée qui, depuis la mi-janvier, faisaient partie de ce camp. Nous nous retrouvions donc à cinq encore vivants, si on peut dire, de Thy-le-Château. LA MARCHE DE LA MORT Le lendemain 8 avril 1945, lors du rassemblement sur la place d'appel, le commandant SS nous apprit que l'évacuation du camp de Blumenthal était proche. Cela confirmait ce que les camarades rentrés la veille nous avaient dit. Que nous réservait-on ? Notre espoir d'être libéré sur place tomba à l'eau. Quelques heures plus tard, c'était le rassemblement général. Cinq hommes se sont faufilés en douce entre les rangées en essayant de ne pas se faire voir. Ils avaient repéré un morceau de pain traînant dans un baraquement et tentaient d'aller se cacher pour le partager. Malheureusement pour eux, un Kapo les aperçut. Ils furent conduits à grands coups de schlagues dans un bloc où Bruno, le Kapo du bloc 4, alla les retrouver. Cette brute, petit de taille mais au passé de violence peu réjouissant, les enferma dans une chambre puis, armé d'un couteau, les égorgea un par un, sachant très bien qu'aucun d'entre eux n'avait plus la force de se défendre. Lorsqu'il sortit du bloc, l'air satisfait en essuyant son couteau maculé de sang, son geste fut apprécié des SS. Encore cinq d'entre nous furent ainsi assassinés lâchement par la racaille allemande. Aussitôt après, l'ordre fut donné de se mettre en marche. Péniblement, en rang par cinq, accompagnés de part et d'autre par des soldats et des SS armés, nous quittons le camp de Blumenthal où notre pauvre corps avait subi les injures, la faim, la soif, la torture et les rigueurs d'un rude hiver. Nous avons marché tout en soutenant ou plutôt en traînant les plus faibles jusqu'à notre première halte pour la nuit. Nous n'avions parcouru que 8 kilomètres et nous arrivions au kommando de Farge pour y passer la nuit. Le lendemain, le 9 avril, après avoir reçu un peu de nourriture (soupe) pour la journée, le cortège se remit en marche et quitta Farge. Les plus faibles d'entre nous qui, à bout de forces, tombaient dans les rangs étaient tabassés par les Kapos jusqu'à ce qu'ils se relèvent, soutenus par leurs voisins de rang. Ils furent pratiquement traînés jusqu'à la halte de midi. Pendant une heure, tous assis ou allongés à même le sol, nous tentions de récupérer le peu d'énergie qu'il nous restait. Vers 13 h., les SS hurlèrent l'ordre de rassemblement. Nous n'avions plus la force de nous relever. Afin d'éviter les coups qui claquaient sur nos os et de plus en plus détruisaient notre moral, nous faisions des efforts désespérés d'abord pour nous mettre à genoux, ensuite pour nous dresser sur nos guibolles. Une fois remis en rang par cinq, nous repartions vers la destination suivante, nourris seulement de la soupe qui nous avait été servie vers 5 h du matin et qui, depuis longtemps, était digérée. La faim et la soif nous tenaillaient l'estomac ; nos pieds étaient gonflés et ensanglantés ; nos jambes supportaient de plus en plus difficilement notre carcasse. Après avoir réussi l'exploit de parcourir 21 kilomètres, nous sommes arrivés près d'une briqueterie. Nous étions à Hagen. C'est là que nous allions passer notre seconde nuit. Une nuit à nouveau assez agitée car nous ne savions pas où nous caser. Nous n'avons pratiquement pas fermé l'œil car nous étions littéralement entassés les uns sur les autres et marchions parfois sur des corps qui criaient de douleur. En ce qui me concerne, je n'ai jamais pu trouver de place même pour m'asseoir. J'ai dû me contenter de dormir debout, comme les chevaux. Le lendemain matin, 10 avril 1945, nous étions tous debout de bonne heure, même ceux qui n'ont pu trouver le sommeil. Une nouvelle journée de marche nous attendait. Avant notre départ, nous eûmes quand même droit à une ration de pain, ce qui activa notre rassemblement car nous crevions de faim et de soif. Nous avons donc quitté la briqueterie toujours dans l'incertitude de notre future destination. La route était de plus en plus pénible. Au fil des kilomètres, des gars tombaient, incapables de mettre encore un pied devant l'autre. Deux soldats allemands leur assenaient alors des coups et comme les pauvres ne réagissaient pas, les traînaient hors du rang et les poussaient sur le bas-côté de la route. Les SS qui terminaient la marche les achevaient sans pitié à coups de pistolet. Aussitôt la pause de midi arrivée, nous plongions et rampions sur les talus, le long de la route, afin de nous mettre quelque chose sous la dent. Nous broutions l'herbe comme de véritables bêtes. Nous nous sommes ensuite remis en route, tels des automates.

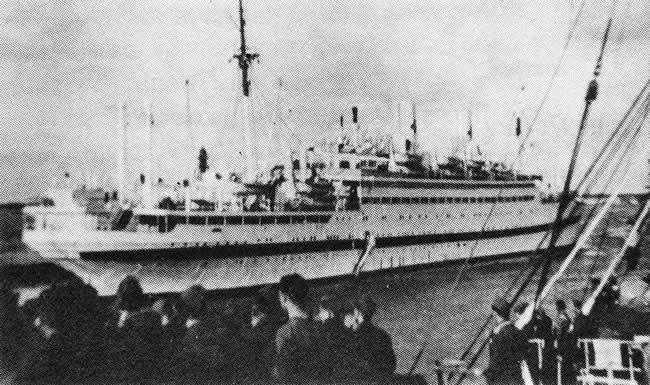

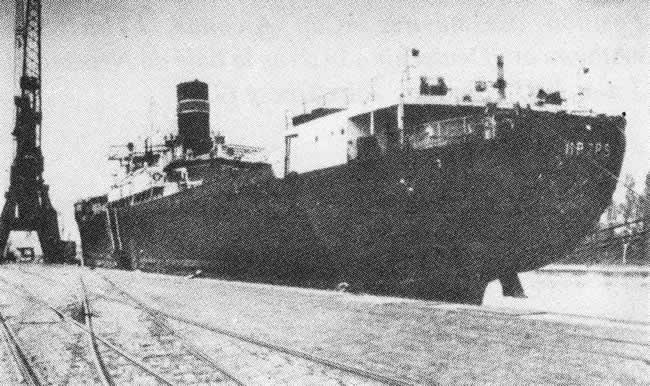

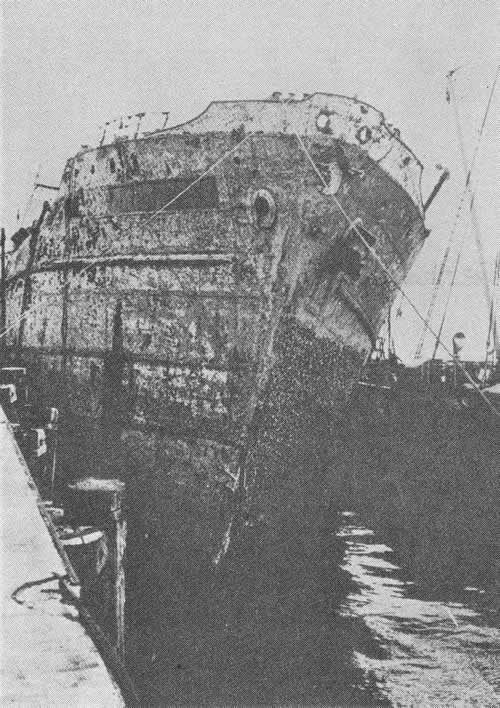

Tué d’une balle par les SS. (photo Eiber L.) Après avoir parcouru quelques kilomètres, nous avons aperçu, non loin de la route, dans un champ, un silo. Pour nous, c'était une véritable aubaine. Par centaines, nous sommes sortis des rangs pour encercler le silo, indifférents aux hurlements et aux coups de fusil des gardiens. Nous cherchions tous à nous approprier une betterave. Etre tué d'une balle ou crever de faim, peu nous importait ! Seule l'idée de pouvoir manger comptait à nos yeux ! Cachant la betterave sous notre veste, nous avons regagné les rangs, heureux de pouvoir enfin grignoter quelque chose et calmer ainsi notre estomac. Certains prisonniers n'ont pas eu cette chance. Touchés lors de la fusillade, ils auront probablement été achevés par les SS. L'arrêt suivant, le soir venu, était une ferme près de Horst. Là, on nous fit entrer dans les granges. Nous sommes tombés comme des mouches sur le foin, complètement épuisés. Nous avions encore parcouru 22 kilomètres. Le lendemain matin, 11 avril 1945, même scénario : les hurlements et les coups pleuvaient pour nous obliger à nous lever et à nous remettre en rang sur la route. Je ne crois pas que nous avons eu de quoi nous nourrir ce jour-là. Nous avons donc quitté la ferme, de plus en plus fatigués et déprimés. Beaucoup d'entre nous, n'ayant plus la force d'arriver sur la route, tombaient dans les fossés. Un bien triste sort les attendait. Une rafale de mitrailleuse ou une balle dans la nuque tirée par les SS en queue de cortège les délivrait de tous leurs maux. Leur chemin de croix s'arrêtait là. Durant la pause de midi, assis sur les talus en contrebas de la route, nous prenions un peu de repos quand soudain, quelques prisonniers qui avaient repéré un sous-bois pas très éloigné de notre halte, décidèrent, après s'être sans doute concertés, de se lever et de dévaler à toute vitesse le talus. Ils traversèrent alors la prairie en zigzaguant vers le bois. Les soldats de la Wehrmacht se mirent aussitôt à tirer. Je ne sais si réellement ils voulaient les atteindre car les fuyards parvinrent au bois sans être touchés. Nous avons même entendu un soldat allemand dire : « Dans l'état où ils se trouvent, ce sont quand même des hommes courageux ». Les hommes furent cependant suivis de près par les soldats. Ils étaient à peine entrés dans le bois que les SS y pénétraient à leur tour. Nous avons entendu des coups de feu. Les SS sont revenus en disant qu'ils ne risquaient plus de courir. Nous n'étions quand même pas certains qu'ils les avaient rattrapés. Après cet incident, nous nous sommes remis en route. Arrivés en vue du village de Barchet, nous avons de nouveau logé dans les granges d'une ferme. Nous avions traîné nos os pendant seulement 10 kilomètres. Le 12 avril 1945 : nouveau départ. Un certain nombre d'entre nous, épuisés par tant de souffrances, étaient morts pendant la nuit. Nos rangs commençaient à s'éclaircir. Après avoir encore parcouru péniblement 12 kilomètres, nous aperçûmes la gare de Bremervorde. Là, on nous entassa à nouveau dans des wagons à bestiaux avec, quand même, un morceau de pain pour le voyage. Notre marche était-elle terminée ? Vers quelle destination allions-nous ? Assis ou debout, à côté des agonisants ou des morts, nous étions néanmoins bien contents de ne plus devoir marcher. Je ne sais quand le train a démarré, ni pendant combien de temps nous avons roulé mais je crois que nous sommes arrivés, dans la nuit du 14 ou du 15 avril 1945 à la gare de Winsen. Nous avions parcouru plus ou moins 90 km. Lorsque l'on ouvrit les portes des wagons, toujours à coups de schlagues, les plus valides descendirent ou plutôt atterrirent sur le sol. Ils furent remis en colonne par cinq. Un ordre de marche fut donné et de nouveau, la file des rescapés avança, laissant à chaque kilomètre parcouru, des camarades épuisés. Après avoir marché une partie de la journée, nous sommes arrivés devant l'Elbe. Quelques SS et soldats ont traversé le fleuve, je ne me rappelle plus très bien comment, probablement par bac. Puis, ce fut notre tour. Au fur et à mesure que les prisonniers traversaient, ils étaient reçus par les soldats allemands qui les alignaient à nouveau en rang. Après cette traversée, nous nous sommes remis en marche pour environ 15 kilomètres. A notre grand étonnement, nous avions refait le chemin inverse de celui que nous avions fait en septembre 1944. Nous nous retrouvions devant le camp de Neuengamme. Nous étions le 15 avril 1945. NOUVEAU SÉJOUR À NEUENGAMME Une fois entrés dans le camp et les portes refermées, nous fûmes abandonnés à notre triste sort jusqu'au moment où on nous servit la soupe. Nous crevions littéralement de faim et malgré les coups des SS, ce fut la bousculade. Si bien que très peu de prisonniers qui avaient pu conserver leur gamelle furent servis ; les bidons furent renversés par la masse humaine qui tentait de les approcher. Plus qu'une seule chose à faire : se serrer la ceinture en regardant manger ceux qui avaient eu la chance de recevoir une ration. En fait de ceinture, il s'agissait plutôt d'une corde qui retenait un pantalon tellement crasseux et raide qu'il nous aidait à tenir debout. Après ce breuvage manqué, ce fut l'appel général : tous les prisonniers furent rangés par cinq d'un côté de la place tandis que les Kapos se regroupaient dans un coin. Parmi eux, je reconnus Karl, la grande brute qui avait pendu les deux Polonais, Bruno, l'égorgeur, et Otto, mon chef de chambre. A le voir presque courbé en deux, je ne pus m'empêcher de sourire, en pensant : « il est loin le temps où tu bouffais toutes les rations à Blumenthal ». Ceci dit, ils avaient encore des réserves, comparés à nous. Nous sommes ensuite passés à la tonte des poils et cheveux, tout comme la première fois, puis à la douche. Nous sommes alors descendus dans les caves pour y passer la nuit. Il y régnait la même odeur d'excréments, d'urine, de plaies non soignées et de cadavres qui nous avait tant marquée lors de notre premier séjour. Dans la bousculade, nous marchions sur les agonisants ou sur des cadavres. Certains d'entre nous, sans scrupule, n'hésitaient pas à dévêtir les morts pour changer leurs vêtements. Je crois que nous sommes restés plus ou moins trois jours à Neuengamme. Le Révérend Père Reynaert, fortement épuisé et atteint de dysenterie, fut admis à l'infirmerie. Au cours de la journée du 18 avril 1945, quelle ne fut pas notre heureuse surprise de recevoir chacun un colis de la Croix Rouge ! Quel miracle avait poussé les Allemands à procéder à cette distribution ? Les Russes pourtant n'y avaient pas droit, pourquoi ? Je n'étais sans doute pas encore assez mûr pour en comprendre la raison. Nous avons déballé aussitôt notre paquet. Certains d'entre nous n'en eurent pas le temps. Ils furent assaillis par les Russes qui n'ayant pas eu cet avantage, se ruèrent sur eux pour s'approprier leurs colis. Cela nous a quand même remonté un peu le moral et a calmé notre estomac pendant un moment. Vu notre grande faiblesse, il valait mieux y aller prudemment : il y avait des biscuits, de la poudre de lait, du chocolat, des cigarettes américaines... soit un tas de choses dont j'avais oublié l'existence ! NOUVEAU DÉPART Ce 18 avril 1945, les plus valides d'entre nous ont été rassemblés puis, en rang par cinq, nous sommes sortis du camp de Neuengamme. Nous nous sommes retrouvés de nouveau entassés dans ces fameux wagons à bestiaux avec, comme garde, un vieux soldat de la Wehrmacht d'environ 60 ans. Il semblait en avoir vraiment marre de garder un troupeau tel que le nôtre. Au cours du léger repas qu'il devait distribuer, il demanda même à un prisonnier qui se trouvait à ses côtés de tenir son fusil afin d'avoir les mains libres. Nous étions donc un peu détendus. J'avais pu conserver une partie de mon colis. Je croyais le tenir précieusement mais au cours de la nuit, je me suis assoupi. Le lendemain matin, un Russe m'avait délesté de toutes mes cigarettes. Heureusement, quelques vivres subsistaient au fond du carton. Nous avons roulé ainsi pendant presque deux jours et deux nuits à destination d'un morceau de territoire allemand non encore occupé par les troupes alliées. Lorsque le train s'arrêta, nous devions être le 20 avril 1945. Les SS ont ouvert les portes des wagons et à grands coups de schlagues et de crosses de fusil, nous ont fait descendre. Nos jambes étaient tellement engourdies que l'on se traînait sur le plancher pour atterrir d'un bloc le long de la voie. Après nous avoir plus ou moins rassemblés, nous avons marché jusqu'au quai d'embarquement de la baie de Neustadt, face à la mer Baltique. Un tas de prisonniers d'autres kommandos dépendant de Neuengamme étaient déjà arrivés, soit en train, soit à pied, soit en péniche. Tous les moyens disponibles étaient bons pour éviter de tomber dans les mains de nos libérateurs. Pourtant, un contingent de prisonniers eut beaucoup de chance. L'hôpital de Neustadt avait lancé un appel urgent à la Suède pour recevoir des médicaments. La Suède accepta d'envoyer. des médicaments à l'aide de deux bateaux blancs à la seule et unique condition de les échanger contre des prisonniers politiques. Les SS durent accepter et c'est ainsi qu'une petite partie des prisonniers fut libérée en Suède. UN CAMP FLOTTANT Quant à nous, pas question de rallier la Suède. Les quelques centaines qui avaient eu cette chance inespérée avaient été minutieusement triés. Nous sommes montés à bord d'un bateau amarré à quai, l' « Athen ». Il nous conduisit au large à environ 5 km de la terre ferme. Ce bateau ne disposait que de cales, deux superposées. Les Russes devaient descendre et occuper la cale du dessous tandis que les autres nationalités devaient s'arrêter à la première. Lorsque mon tour arriva, j'entrepris de descendre par l'échelle verticale fixée au bateau, toujours en tenant ce qui restait de mon colis de la Croix Rouge. En voulant prendre pied, à hauteur de la première cale, un Kapo me fit signe de continuer à descendre. Je me suis donc retrouvé chez les Russes qui se sont rués sur mon colis. Heureusement, quelques camarades ont parlementé en ma faveur avec le Kapo. J'ai ainsi pu remonter auprès d'eux. Les Kapos m'avaient pris pour un Russe car une partie du « B », signe distinctif de la nationalité belge, qu'on retrouvait sur nos vestes rayées, avait disparu. Cette confusion m'avait quand même fait perdre mon colis. A cause de ce contretemps, les prisonniers de la première cale s'étaient aménagés les plus belles places. Je me suis retrouvé à l'autre extrémité de la cale, pas loin de l'échelle de sortie. J'ai pu retrouver quelques camarades, notamment le Frère Ignace et Raymond Van Pée. Nous nous sommes promis de ne plus nous quitter. Nous étions tout près d'un coin réservé aux besoins naturels de toute la cale. Bien vite, beaucoup d'entre nous étant atteints de dysenterie, le coin commença à s'étendre. L'urine mêlée aux excréments, l'air devint vite irrespirable. Nous ne voyions que de temps en temps un bout de ciel lorsqu'on ouvrait une taque, d'un mètre carré environ, pour y remonter les morts au bout d'une corde et ensuite les jeter par-dessus bord. La Baltique fut leur sépulture. Certains profitaient des agonisants et s'emparaient de leurs vêtements avant de les pousser complètement nus dans le coin, les laissant mourir dans la crasse. Ils prenaient ensuite leur place pour s'allonger. J'étais révolté par cette manière d'agir : ce qu'ils faisaient revenait à pousser ces gens à mourir plus vite. Mais devait-on les blâmer ? Dans l'état de faiblesse extrême où nous nous trouvions, c'était chacun pour soi. Nous nous raccrochions tous à la vie. Nous ne vivions plus comme des êtres humains, mais comme des animaux sauvages dans la brousse où le plus fort a toujours le dessus. LE TRANSBORDEMENT Aux environs du 27 avril 1945, l'ordre de monter sur le pont nous fut donné. Une fois sortis des cales, nous avons été surpris de voir notre bateau accoster le long d'un grand paquebot, le « Cap Arcona ». Non loin de là, on pouvait apercevoir deux autres paquebots, le « Thielbeek » et le « Deutschland ». Nous sommes alors passés sur le « Cap Arcona » par une étroite passerelle reliant les deux bateaux. Une fois arrivés sur le pont, les malades furent descendus dans les cales aménagées en hôpital de fortune. Robert Van Pée, mal en point, y a été envoyé ainsi que le R.P. Reynaert arrivé deux jours plus tard que nous à Neustadt, avec l'infirmerie de Neuengamme. Quant à nous, nous pouvions presque parler de paradis par rapport à ce que nous venions de quitter. On nous fit descendre à trois ou quatre dans chaque cabine du bateau. Deux lits superposés s'y trouvaient. On pouvait donc s'étendre. Le hublot nous faisait découvrir un peu de ciel, la mer et nous permettait de respirer un peu d'air frais. Cela nous changeait de la puanteur de l'« Athen ». Il y avait même un lavabo avec un miroir. Lorsque nous nous sommes regardés, c'est à peine si nous nous sommes reconnus. Nous essayions dans la mesure du possible de rester ensemble, le Frère Ignace, Raymond et moi. Notre moral reprenait un coup de jeune. On se serait presque cru en croisière si ce n'est que la nourriture nous faisait à nouveau défaut. Nous avons appris à ce moment que plus ou moins 40 sous-marins croisaient à côté des navires. C'était probablement tout ce qui restait de l'armée allemande et des SS, retranchés là vu la poussée des armées alliées. NOTRE NOUVEL ENFER Après avoir pris un peu de repos sur le « Cap Arcona », nous avons entendu les SS hurler dans les couloirs du paquebot. Nous devions être le 29 avril. Ils faisaient sortir à grands coups de crosse de fusil tous ceux qui se trouvaient dans les cabines et les faisaient remonter sur le pont. Devoir quitter nos confortables cabines où nous rêvions déjà à notre libération prochaine ne nous enchantait guère. Nous essayions de nous cacher dans les recoins mais déjà, les soldats entraient dans la cabine en hurlant « Raus ! ». Nous n'eûmes donc pas le plaisir de leur demander si nous pouvions rester. Nous sommes restés toute la nuit sur le pont, couchés à même la tôle et grelottant de froid. Le lendemain, bien malgré nous, nous redescendions dans les cales de l'« Athen » pour retrouver le spectacle désolant que nous venions à peine de quitter, la même crasse et la même puanteur. Nous étions quand même restés ensemble, Frère Ignace, Raymond et moi. Le R.P. Reynaert et Robert Van Pée, toujours malades, étaient restés à l'infirmerie sur le « Cap Arcona ». Nous avons encore végété ainsi sur les tôles des cales de l’ « Athen » pratiquement sans nourriture et sans boisson. A chaque jour qui passait, nous sentions nos forces nous abandonner. Je ne sais si on peut appeler cela purgatoire ou enfer mais les cris, pour ne pas dire les hurlements, des agonisants et les cadavres parfois retirés de la « mare » d'excréments, que l'on remontait sur le pont pour les balancer dans la mer, ne nous rassuraient guère. Nous nous disions « A quand notre tour ? » Dans la nuit du 2 au 3 mai 1945, nous avons soudain senti des secousses. D'où provenaient-elles ? Peut-être d'une torpille lancée par un sous-marin. Ce fut la panique parmi nous. Les moteurs se sont mis en marche, le bateau a avancé puis, au bout d'un moment, s'est arrêté. Dans la matinée du 3 mai 1945, nous entendions qu'il se passait quelque chose d'anormal : des bruits d'avions, de mitrailleuses qui crachaient leurs balles, d'explosions nous parvenaient. Il s'agissait sans nul doute d'un bombardement. Lorsque le calme est revenu, quelques camarades se sont risqués à monter sur le pont. Nous avions accosté et des chars anglais étaient en position de tir sur le quai. Ce fut alors la ruée et la bousculade pour arriver au pied de l'échelle qui permettait à ceux que les dernières forces n'avaient pas encore abandonnés de grimper sur le pont. Bon nombre d'entre nous croyaient que le bateau coulait. L'unique échelle qui était fixée verticalement au bateau partait du pont et descendait jusqu'à la deuxième cale. Un trou d'environ un mètre carré était découpé au niveau de la première cale pour donner accès à la cale du dessous. Les Russes grimpaient de cette cale en masse, ce qui empêchait ceux de la première cale de franchir le trou pour pouvoir s'accrocher à l'échelle. Dans leur hâte, plusieurs lâchèrent prise et allèrent s'écraser au fond du navire. Je pus enfin me faufiler entre deux Russes, attraper l'échelle tout en prenant bien garde que celui qui me précédait ne me marche sur les mains. Il n'était pas question d'aller s'écraser dans le fond à quelques minutes seulement de la libération. Une fois sur le pont, un spectacle horrible s'offrit à nous : au large, le « Cap Arcona » et le « Deutschland », touchés par les bombes et couchés sur leur flanc, étaient la proie des flammes. Quant au « Thielbeck », navire plus petit, il était totalement invisible. Il avait coulé et gisait certainement déjà au fond de la mer emportant, dans sa cargaison, plus ou moins trois mille prisonniers. Des quatre mille six cents prisonniers environ se trouvant dans le « Cap Arcona », trois cents ont pu être sauvés. Le R.P. Reynaert et Robert Van Pée sont restés, eux, dans leur cercueil flottant. LA LIBÉRATION Des cris me rappelèrent que j'étais toujours sur le pont. Le Frère Ignace et Raymond Van Pée étaient déjà sur le quai et m'attendaient. Il était exactement 15 heures. Dans la cohue, je ne parvenais pas à atteindre l'échelle. Alors, au risque de tomber entre le quai et le bateau, je passai par-dessus bord et me laissai glisser le long de la grosse corde d'amarrage. Je fus rattrapé par mes amis et arrivai ainsi, sans trop de mal, sur le quai. Nous avons alors appris qu'un sous-marin avait sauté au cours de la nuit du 2 au 3 mai 1945. L'« Athen » avait été touché par un éclat et une voie d'eau s'était déclarée. Le capitaine, malgré les menaces des SS, avait hissé le drapeau blanc et ramené le bateau à quai, ce qui sauva de la mort 1.998 prisonniers de toutes nationalités. C'est à ce capitaine courageux que nous devons d'être toujours en vie. Nous avons remercié les soldats anglais sur leur tank et sommes ensuite partis à l'aventure dans la ville de Neustadt. Nous nous sommes retrouvés à environ une douzaine de Belges chez la famille Haase. Nous y avons passé notre première nuit, couchés dans une grande pièce sur des matelas, après avoir mangé une assiette de soupe. Le lendemain, le Frère Ignace, furetant toujours dans le quartier, est venu nous dire, à Raymond et à moi-même, qu'il avait trouvé un endroit plus tranquille. Nous l'avons suivi et nous sommes arrivés dans un bâtiment où logeaient deux jeunes couples. Un des deux hommes était, je crois, mécanicien, l'autre était infirmier à l'hôpital de Neustadt. Nous avons pris un bain et échangé nos guenilles contre des vêtements plus propres. Je me suis retrouvé, habillé d'un pantalon et d'une chemise de la marine allemande. Merci à ce marin inconnu ! Son pantalon était « à ma taille », enfin à peu près : il ne me restait plus que 25 kilos à mettre à l'intérieur. Le soir, un bon lit attendait chacun de nous. J'avoue ne jamais avoir de ma vie tant apprécié un lit !

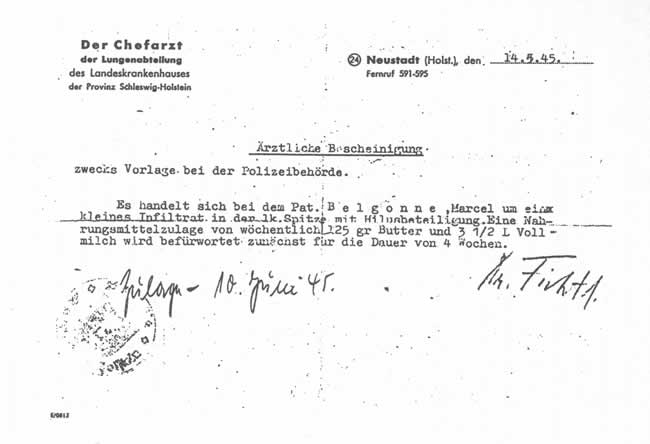

Document de l'hôpital de Neustadt, avant mon rapatriement Le lendemain, environ trois jours après notre libération, nous avons fait la connaissance de soldats ardennais. Ils venaient d'arriver avec leur matériel de cuisine. Nous étions contents de revoir et de pouvoir parler avec des Belges. C'est un de ces soldats qui, armé, a parcouru la ville avec nous, visitant tous les magasins et obligeant les patrons à nous servir gratuitement et sans faire la file, pour ce jour-là et les jours à venir, ce que nous demandions. Nous l'avons remercié et il nous a répondu que, dans l'état où nous étions, nous en avions grand besoin. Nous sommes donc rentrés chaque jour avec des sacs remplis de nourriture que nous partagions avec les deux couples, tout heureux de n'avoir plus à faire la file et de ne plus être rationnés. Les deux femmes préparaient les repas que nous mangions tous à la même table. En nous promenant, nous avons même décidé d'emprunter une barque pour aller voir le « Cap Arcona ». Une fois arrivés en mer, nos bras n'avaient pas la force de ramer et nous avons dû faire demi-tour, à notre grand regret. Un jour, le 14 mai 1945, l'infirmier m'a demandé de l'accompagner à l'hôpital de Neustadt, pour passer une radiographie dont je possède toujours le résultat. J'eus droit, à la suite de cette radio, à trois litres et demi de lait et à 125 grammes de beurre par jour. Chaque jour, j'allais donc me présenter avec un pot à la laiterie où une gentille dame me servait ma ration avant de me dire « Auf Wiedersehen ! ».

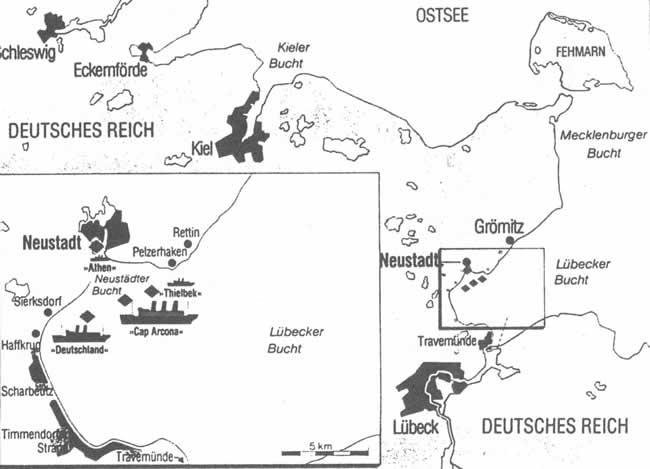

Position des navires « Cap Arcona », « Thielbeck », « Athen » et « Deutschland » dans la baie de Neustadt, le 3 mai 1945 (photo Schwarberg G.)